吸纳性规制:宗族村高利贷行为的公共化及其运行机制

——基于粤北坪村蓝氏宗族的历史考察

李华胤

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

吸纳性规制:宗族村高利贷行为的公共化及其运行机制

——基于粤北坪村蓝氏宗族的历史考察

李华胤

(华中师范大学 中国农村研究院,湖北 武汉 430079)

在粤北坪村蓝氏宗族进行传统经济社会形态的田野调查中,发现在民国时期,蓝氏宗族的“高利贷行为”兼具市场私性与宗族公共性。在深度还原和解剖“高利贷行为”的基础上,提出“吸纳性规制”的概念,并以此解释“高利贷行为”的存在原因、公共化的内在逻辑及其运行机制,进一步解释资源贫乏型宗族何以维系与生存、以及宗族与市场的关系等问题,从而回答“市场行为宗族化”的一般性命题。

宗族村;高利贷;公共化;吸纳性规制

一、问题的提出

上世纪80年代以来,学术界对宗族的关注甚多,对宗族问题的研究也较多,并已积累了大量的研究成果。总的来说,目前中国的宗族研究主要有三个类型:一是社会人类学亲属制度研究视野下的研究,二是从历史角度出发的研究,三是社会人类学亲属制度和历史学双重视野下的研究。[1]总的来说,这些研究成果大抵都是在社会人类学、社会历史学的语境下研究宗族,而从政治人类学的语境下研究宗族者较少。毕竟建在血缘、地缘二元合一基础上的宗族共同体,它的维系与运行更多地体现为治理,即宗族如何利用内外各种资源实现自身的生存与延续。

学界普遍认为“族产与宗族延续有着必然联系”,因而也侧重于研究宗族内部的公共经济行为,“族田、族山”等族产构成了宗族的共同经济基础,既是联接族人的经济纽带,也是维系宗族延续的经济保障。因为“宗族共同体出于自身需要,拥有一定的集体财产;为了收族,以设置族田的方式作为宗族的经济基础,用族田收入祭祀祖先、建祠、修谱、赡养和教育族人,延续宗族”[2]。林耀华通过对义序的村庄调查,发现“族产是公共的,为全族人所公有,族人共同享受权利,负担义务”[3],并得出了“祖产的集合责任制”的结论。同时,冯尔康也认为:“族产作为宗族活动的公共经济,形成一种较为固定的族人之间的互助形式,这样睦族才不会流于心愿口说。”[4]吴祖鲲等认为,宗族共同财产是维持宗族正常运转并发展壮大的经济支柱。[5]可以说,目前学界对于宗族经济的研究均注意到了宗族的公共经济行为,共同持有“宗族维系与延续的经济基础”的观点;但是忽视了宗族内的私人经济行为,对宗族内外的带有私人性的市场经济行为关注不够,而正是市场行为使得宗族具有了流动性、开放性,而非一个完全封闭的社会。

宗族作为中国农村传统的社会性共同体,以血缘和地域为生存的基础;为了生存与延续,宗族并不完全是一个封闭社会,内部有族人之间的私人交易市场,外部与市场大环境有着密切的联系。这些市场主体或市场资源,或独立于宗族而存在,或遵循宗族逻辑运行,但可以说“宗族中有市场”,这一点在“鼓励经商、富报桑梓”等族规中有明显地体现。弗里德曼在《中国东南的宗族组织》中论证了市场与宗族秩序、宗族延续之间有着紧密的关系,他认为:“在不发生流动的社会里,不能形成确定的社会秩序,现金经济、相对自由的土地市场、村落社区中流动的财富使得人们有可能期待拥有更多财富。村落中的经济运作依赖于一种假设,即家户是独立的经济单位,在原则上受市场自由运作的调整。”[6]但是,这一论点依然建立在“祀产是宗族运作的经济基础”之上,对“祀产”赖以存在的经济制度缺乏研究。恰如科大卫在《告别华南研究》中指出:“我们知道田产可以买卖,但是我们不问需要什么制度存在田产才可以买卖。”[7]葛学溥考察凤凰村之后,认为“村落市场具有服务性与联接性”。他指出了宗族村落市场行为的一般性特征,但是也未能深入解释村落市场行为与宗族之间究竟是何种关系?那么,带有私人性、个体性的市场行为与宗族延续有什么关系呢?市场行为存在背后的宗族经济制度又是什么呢?

然而,笔者利用口述史研究方法,于2015年8月-11月在广东丰顺县龙岗镇坪村的经济社会形态的田野调查*笔者于2015年8月~11月在广东省梅州市丰顺县龙岗镇坪村从事田野调查,并形成了一份44.6万字田野调查报告《因规而合:穷家小族的延续与发展——粤北坪村的调查》,该报告于2017年2月在社会科学文献出版社出版。中,却发现了1949年之前“高利贷”这一市场行为的另外一面:宗族组织将“高利贷”行为纳入宗族共同体框架内运行,并通过规则对其进行约束和规制,发挥其“族内救济”的经济功能,同时尊重“高利贷”行为的市场化本性,允许收取利息。鉴于此,文章提出“吸纳性规制”的概念,并试图解释高利贷行为与宗族延续之间的关系,并分析“高利贷行为公共化”的内在逻辑及其运行机制,回答“市场行为的宗族化”的一般性命题。

二、理论预设与分析框架

“规制思想”最早可以追溯到英国的都铎和斯图亚特王朝时期(1485年后)高度干预的政治体制,源于深受自由经济主义影响的自由资本主义时期,形成于20世纪30年代的经济大萧条时期。规制理论侧重于研究政府与市场的关系,政府为什么要规制市场,以避免市场失灵。其中,萨缪尔森、布坎南等对“国家干预”进行了早期研究,而凯恩斯从国家干预主义理论出发,在《规制经济学》中提出了“公共利益规制理论”。规制理论将“规制”看作是一种约束方式,目标是服从公共需要。因此,规制(regulation)是指政府对私人经济活动所进行的某种直接的、行政性的规定和限制。[8]它的本质是政府对私人经济行为的限制或管制,以实现政府的公共利益最大化目标,也称为公共规制。[9]另外,马克思主义经典作家对“规制”也有研究,并指出了“规制主体与被规制主体的平等性,适当的制约是有序经济活动的基础”[10]。后来,激励性规制理论进一步发展了规制理论,将研究范式从“为什么规制”转向了“如何规制”,将激励作为规制的一种机制或方式。

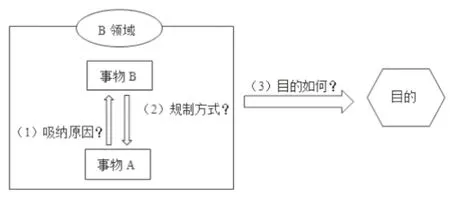

规制理论对于我们理解宗族村的高利贷行为有着很大的启示价值,但是它不能准确解释“高利贷行为公共化”的三个问题:(1)规制的内在逻辑是什么?(2)规制的目的是什么?(3)以何种方式规制,才能实现宗族整体性利益?鉴于此,我们引入“吸纳”的概念——吸纳体现为一个从体制外到体制内的过程,并按照体制内的游戏规则竞争和分配政治权力与利益[11],或体现为一种控制模式[12],或体现为一种合作模式[13],并结合“规制”的性质、取向,提出“吸纳性规制”的概念。吸纳性规制是指某一组织将某种客观存在的事物、行为等纳入自己的组织框架内运行,并通过制定规则,对其进行约束和规范,在尊重事物原先本质性质的前提下,实现组织的整体性利益。它的主要特征是包容性、互补性、平等性。与之相对应的概念是“排斥性规制”,它是指某一组织对于组织内外的事物或行为进行制约、管制、监督,以约束、限制其运行。它的主要特征是管制性、制约性、等级性。

相对于学界流行的“政府规制理论”而言,“吸纳性规制”侧重于规制主体的本体论,同时兼顾被规制主体的本性,将二者看作是一个“包容互补的整体,而非二元互斥的对立体”存在,强调规制的价值导向、方式取向、规制主体之间的平等性与依存性,看到了“被规制主体”的积极效应,提倡通过一种互动的方式看待规制主体之间的关系。

综上所述,“吸纳性规制”的概念可以帮助我们更好地理解坪村“高利贷行为公共化”的现象。具体来说,本文的分析框架如图1所示。

图1 “吸纳性规制”的分析框架

三、坪村高利贷行为公共化的表现特征

坪村位于粤北山区,是一个大自然村,所辖11个村民小组,全村300户1600人,全村几乎全部姓蓝。蓝姓于明代永乐年间迁徙至此,现分为两个大房、八个小房,是典型的单一姓氏宗族村。永乐年间,开基始祖百一公规定:“务本业,尚勤俭……禁我族人赌、嫖、贷,伤风化,辱祖宗;凡我族人为利而放贷者,或为而借贷者,乃违训者也,是其不孝也。不肖子孙,我族去之。”*来源于手抄本族谱,由蓝仕根老人口述、默写而来。同时,为了使这一族规更加具象化、操作化,蓝氏宗族规定:“凡是有借贷的,不能耕种祠堂田、学田与祭田。”*来源于2015年8~9月10多位“仕”字辈老人的口述。但是,在民国中期以后,蓝氏宗族内部出现了“高利贷”现象,这一行为也得到了宗族的允许,并在宗族框架下运行。

(一)宗族吸纳“高利贷”,救济族人

明清时期,“高利贷”在蓝氏宗族是绝对不允许的,“放贷与借贷”被视为触犯族规的行为。但是民国中后期,由于频繁的战乱、征兵与赋税的增加以及自然灾害频发,使得仅有15亩族田的蓝氏宗族难以在灾难频繁之年对全族进行救济。因此,蓝氏宗族不得已破除族规,允许高利贷,帮助宗族救济贫困。将高利贷纳入宗族公共领域,实现了高利贷的宗族化。恰如84岁的蓝福墙老人所说:“民末的时候呢,闹饥荒、粮食减产,大家都吃不饱,为了使族人都生存下去,只能允许借贷了。我们姓蓝的又不富裕,不能养那么多人,借贷还是可以使好多口人活下去的。”因此,可以看出,在民国时期,蓝氏宗族内部以宗族的名义,将之前明令禁止的“高利贷行为”公开化,主要是出于救济族人的需要,实现族人生存与宗族延续的目的。而据老人们回忆,在中华民国之前,之所以禁止“高利贷”,是因为宗族要抑制高利贷行为带来的族内分化,进一步凝聚宗族力量。*对这一点,蓝仕根、蓝福墙等老人的口述访谈均谈到“高利贷只会叫富的越富,穷的越穷,不让放贷,就是不想把整个族弄散了”。

(二)放贷者人选的宗族议定

“宗族吸纳高利贷”的第一步是设置严格的“高利贷准入门槛”。在民国中后期,蓝氏宗族每年只允许族内的一户农户放高利贷者,不能多户,这样的农户一般是家里占有土地较多的农户,或是在外经商的农户。根据老人们的回忆,高利贷人选的确定实行“口头申请制”。如果哪一家农户今年有意向成为“放高利贷者”,这一家的家长必须在元宵节之后,向族长申请成为本年度的“放贷者”,只能向族长提出申请,其他人不行。在此之后,族长召集八大房长、大叔公等,召开“房亲会议”,共同商议决定放贷者人选。一般情况下,在春祭结束之时,由族长公布人选,以确保第一季稻谷的正常耕作。如果族人对“放高利贷者的人选”有异议,可以当场提出意见,族长及“房亲会”会当场对族人的质疑进行解释。如果公布人选的当场不提出意见,之后便不能再提出意见。因为再提出意见,直接妨碍了“放高利贷人选”的确定,从而在时间上会影响或延迟春耕的正常进行。

“放贷者”的选定,蓝氏宗族有一套固定的制度规则。如果是族长、族人等多人申请放贷,则族人优先。放贷人选的确定,一般按照“信誉、财富、辈分”的标准确定人选。因为放贷属市场行为,信誉是保证秩序的前提;而只有财富值较多的家庭,才具备一定的放贷能力。但是,蓝氏宗族规定:“禁我族人向外族借贷,如有之,罚扫祖祠一旬。”可见,蓝氏宗族的内向凝聚力较强,具有较高的排他性。

(三)借贷利息的宗族确定

“高利贷利息的宗族规制”是蓝氏宗族高利贷行为公共化的显著特征,具体表为:在“高利贷利息的确定权”上,宗族优于、且高于放高利贷者。“放高利贷者”本人并不具备制定利息的资格与权力。因为高利贷利息不是由放贷者决定,也不由借贷者决定的,而是由蓝氏宗族决定的。在每年的第二季稻谷收割之后,根据本年度的借贷者的收成,族长召集八大房长、大叔公,在蓝氏祠堂召开“房亲会议”,根据借贷者的收成以及家庭情况,综合考虑放贷者的利益诉求,大家共同商议确定利息。利息确定好之后,由放贷者、借贷者各自所属的那一房的房长通知放贷者、借贷者。如果借贷者、放贷者没有意见,就照此执行。如果二人有意见,可以反馈给房长,由房长反馈给族长,并再次召集八大房长、大叔公,在祠堂召开“房亲会议”。这一次的“房亲会议”是开放的,借贷者、放贷者必须参加,向“房亲会议”表达各自的利益诉求,由大家共同商量利息,直至借贷者、放贷者都满意利息的数额为止。但是,借贷者、放贷者只要同意了利息的数额,就不能再反悔,否则会受到族规的惩罚。

因此,每位借贷者的利息也不尽相同;确定利息的基本原则是“丰收年偏高,歉收年偏低”。以借贷稻谷为例,如果是在丰收之年,借贷1斗稻谷,还稻谷2斗,利率比为1∶2;如果是在歉收之年,借贷1斗稻谷,还稻谷1.5斗,利率比为1∶1.5。借贷现金的利率比也大致如此。但是,如果族长是放高利贷者,则利率是固定的,但是要低于歉收之年,利率比一般是1∶1.2。*此数据根据蓝福墙老人的口述整理而成。

(四)契约签订的宗族参与

在访谈中了解到,对于一般的契约签订,如卖牛、卖田等,在传统中国,坪村蓝氏宗族内部的民间契约签订一般需要四人,即当事人双方、一位中人、一位执笔人。同时,中人、执笔人,由当事人自己请,并不固定一定是房长、族长,当事人有较大的自由处理权。

但是,老人们告知,唯独高利贷契约的签订,对“中人、执笔人”等的人选,当事人没有自由选择的权力。在蓝氏宗族高利贷契约签订中,则掺入了宗族公共权力与权威的代表者与行使者,即族长、房长。根据老人的回忆,族长一般担任“执笔人”,负责执笔高利贷纸质契约;借贷者、放贷者所在的那一房的房长,一般担任“中人”,负责见证高利贷这一行为并作证。在高利贷契约签订中,族长、房长均是义务劳动,没有报酬,也不需要借贷者或放贷者支付报酬,也不需要请族长、房长吃饭。

总体来说,在民国中后期,满足以下六个条件的高利贷契约才被蓝氏宗族视为合法、有效的契约。第一,凡是借高利贷,均要签订纸质契约;第二,签订契约须由五人参与:族长、放贷者及其房长、借贷者及其房长;第三,五人均需在契约上签字,族长是中间人,双方所属房支的房长是保人,如果借贷者与放贷者属于同一个房支,四人参与即可;第四,契约必须在祠堂或族长家中签订,不能在借贷双方农户的家里签订;第五,契约一式三份,一份由借贷者保存,一份由放贷者保存,一份由族长留存。族长将这一份放置于盛放族谱的匣子里,并悬吊于祠堂的房梁上,族长不能私自将其带回家里;第六,契约签好之时,借贷者需在祠堂门口放一串鞭炮,已告诉祖宗先人,并承认和致歉自己触犯之前祖先们所定的“禁贷”族规。

(五)按时还贷的宗族见证

对于还贷的时间、地点、方式等,蓝氏宗族也有严格的规制。一般来说,借贷的周期是半年。即:当年春祭之后借贷,当年的稻谷收获之后,就要准备还贷了。还贷的时候,借贷者要自觉提出还贷的申请。如果逾期,由族长通知借贷者所在的那一房的房长,由房长通知借贷农户的家长。在蓝氏宗族的借高利贷的还款程序中,遵循“初始原则”,即:借钱还钱,借谷还谷,并规定还款日统一为“冬祭”之后。无论借贷者是否还得起借贷,均需提出口头申请,以便于“房亲会议”确定利息。利息确定之后,由借贷者所在的那一房的房长通知借贷者前往祠堂还款,还款者必须是签订契约的那个人,不能由家里的其他人代替。还款之时,当初参与签约的五个人均需参加,当面还清借款与利息,撕毁当初签订的三份契约,借高利贷行为到此结束。

(六)逾期还贷的宗族保护

既然宗族介入了高利贷行为,那么对于高利贷行为中“无法终结”现象,宗族也在某种程度上,尊重“高利贷”这一市场行为的“营利性”,即:“在最大程度地保护借贷人的生活延续的情况下,也最大程度地保护放贷者的利益”。

对于无法按期还贷的族人,蓝氏宗族还制定了一系列的保护措施,使吸纳与规制达到平衡:一是保护族人,确保其生存权;二是保护放高利贷者,承认其正当的收益权。如果借贷者在冬祭后不能正常还款,可以口头申请延迟还款;是否追加利息,由“房亲会”根据家庭情况而定。第一,如果借贷者家里有读书人,族长可用族田收入替其还款。第二,如果借贷者因家贫而无法还款,可以延迟还款,无需追加利息。第三,如果借贷者因“赌、嫖”而无法还款,则要以族规惩罚,一般罚“跪祠堂一天、且抄写族规100遍”,同时给放贷者做工,偿还所贷之款,直到还清为止。*根据老人们的回忆,在民国中后期的蓝氏宗族内部的高利贷行为中,还没有发生过一例纠纷。由此可见,蓝氏宗族为了救济族内农户,将高利贷引进来,成功地实现了宗族共同体对高利贷行为的公共化,并有效遏制了高利贷行为在族内的泛化与分化。

通过上述材料可以看出,“高利贷”这一行为在本质上属于市场行为,是一种私领域的私行为,只涉及“借贷者、放贷者”等双方的利益关系,并不涉及宗族的整体利益关系。但是,宗族是一个天然带有共同血缘纽带的血缘共同体。当宗族成员面临生存的威胁时,宗族共同体有责任有义务对共同体成员进行救济与保护。但是,蓝氏宗族作为粤北山区的小宗族,经济基础薄弱,当宗族共同体成员所面临的威胁所需要的宗族救济力量,超过了蓝氏宗族所能承受的临界点,蓝氏宗族不得不借助市场的力量,而“高利贷”是最好的选择。作为市场行为的“高利贷”,在实际运作中必不可免地难以褪去其自身的“利益私性”,如果任其自由运行,那么必然带来“贫富分化”,并带来族人之间的矛盾,并很快以市场的力量瓦解宗族。因此,抑制“高利贷”的分化力量的最佳举措,便是以宗族共同体的力量去压制“高利贷”行为的分化力量,用共同体的“合”去抑制“高利贷”的“分”。因此,宗族共同体的力量贯穿于“高利贷”行为发生的全过程,包括“高利贷人选的确定、利息确定、契约签订、还款、预期还款的处理”等。

四、高利贷行为公共化的内在逻辑与功能

在民国中后期的蓝氏宗族,允许“高利贷”行为在族内的存在,并将高利贷行为纳入宗族框架内运行,以宗族的公共力量,对其进行规制与约束,一方面实现了高利贷行为的宗族化,另一方面也利用市场活动的力量实现宗族救济的功能。

(一)宗族生存:高利贷行为公共化的逻辑起点

自明朝永乐年间,百一公搬迁至坪村开基建村、族人繁衍至到民国时期,与周围村庄的宗族相比,蓝氏宗族可以算是一个比较小的宗族。一是人口规模较小。根据《蓝氏族谱》记载,民国24年(1935),蓝氏族人260余人,而马图饶氏族人600余人,江坑朱氏族人800余人,新华彭氏族人2000余人。二是共同的经济基础薄弱。蓝氏宗族仅有祠堂田5亩、学田5亩、祭田5亩、房支田18亩。三是族人经济状况较为贫困。民国24年,蓝氏宗族人均土地不足2亩,而相邻的江坑朱氏宗族人均土地达5亩之多。

民国中后期,由于频频战乱导致税赋加重、征兵较多,加之旱灾频发,坪村地处山区,稻谷耕作的连年减产,导致蓝氏族人的面临着极大的生存威胁。在正常年景,蓝氏宗族依靠自身的救济机制,可以实现族内赈济。但是,在内忧外患的民国中后期,仅有的33亩族田无法实现赈济近乎260人的目标;为了赈济族人、延续宗族,以“族长、大叔公”为领导核心的“房亲会”召开“房亲会议”,同意废除开基始祖“百一公”的“禁贷”族规,特许“一年一位放贷者”的存在。同时,制定一系列的规则,对“高利贷”行为进行一定的制约,使其在宗族框架内运行。

出于“宗族救济、族人生存”的逻辑出发点,蓝氏宗族充分考虑并利用市场,发挥“高利贷”这一市场行为的救济功能。这也说明宗族具有很强的包容性、自我伸缩性。宗族可以依靠自身生存和延续的时候,禁止“高利贷”行为,因为高利贷会带来财富的过度集中,带来财富分化,进而导致宗族内部的分裂与分离,对于规模较小的蓝氏宗族,高利贷的分裂力度会更强;但是,由于外力导致宗族无法实现自我救助、自我依存的时候,宗族又可以利用其宗族权威,将“高利贷”这一市场化行为吸纳进入宗族公共领域,利用市场的力量实现宗族公共利益,并用宗族规则降低市场行为的分化力。在这里,宗族共同体似乎扮演着一种宏观调控的经济体的角色,一方面对高利贷行为进行宏观规控,一方面又对高利贷行为的具体细节、借贷与房贷当事人双方的行为等进行微观的调节。总之,如果说“凝聚宗族、避免高利贷分化宗族”是制定“禁贷”族规的逻辑出发点,那么,“族人生存、宗族延续”则是“废除族规、特许高利贷存在”的逻辑基点。

(二)吸纳性规制:高利贷行为公共化的运行机制

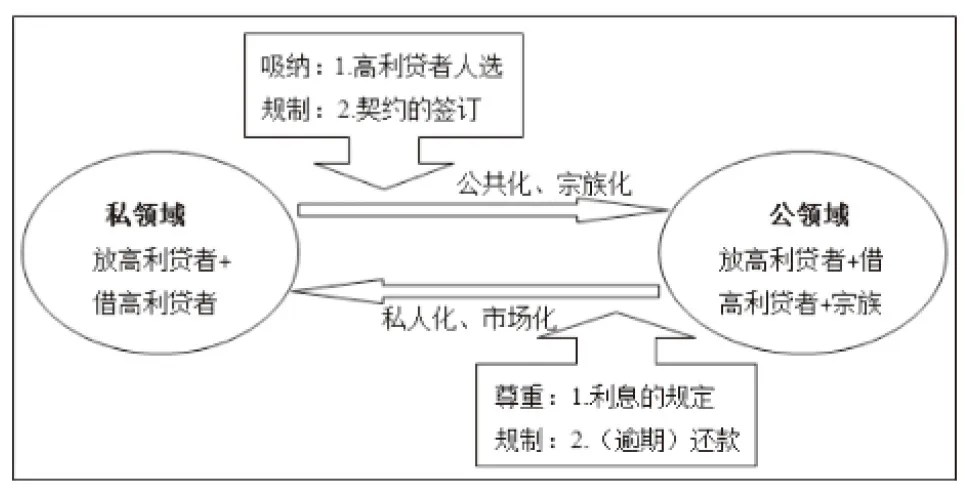

“吸纳性规制”强调吸纳的包容性、规制的平等性。蓝氏宗族以宗族力量、宗族规则,将“高利贷”行为吸纳进入宗族内部,从私领域让渡到公领域,实现市场行为的宗族化;但是,宗族并不否定“高利贷”的私性,在尊重其市场营利性的基础上予以利用,使“高利贷”行为带有私人性与公共性、市场性与宗族性等双重性质,在“宗族与市场”结合的基础上,最终实现了宗族生存的公共利益。(具体如图2、表1所示。)

图2 高利贷行为公共化的运行机制

首先,宗族吸纳是高利贷行为公共化的基础,其实质内容表现为市场行为的宗族化。在民国中后期,对于经济基础薄弱、人力有限的蓝氏宗族,面对灾难的威胁,出于“续族”的考虑,吸纳市场资源进入宗族领域,以市场力量补充宗族力量,实现“续族”。吸纳方式具体体现为:“高利贷行为”从“宗族禁令禁止”到“宗族特许特行”,并且按照宗族逻辑运行,而不是市场逻辑;同时,以宗族权威赋予其特殊角色,使“高利贷行为”从“私”到“公”,承担一定的“救济功能”。宗族吸纳的结果表现为“宗族与市场”的结合,宗族利用市场救济族人,市场依附宗族获取利益。

其次,宗族规制是高利贷行为公共化的关键,主要在于规制市场行为的分化力。蓝氏宗族允许“高利贷”行为的初衷是利用其资源配置,实现救济族人的目的,而高利贷本身带有谋取暴利的本性;因此,为了最大限度地发挥高利贷的救济功能,必须用宗族权威、宗族力量对其进行一定的制约,使其与宗族同步运转。其中,“高利贷准入机制的严格限定”(如放贷者人选、人数等)、利息的“房亲会”议定、“契约签订”的宗族介入、“还款”的宗族参与、“逾期还款”的宗族保护等都是蓝氏宗族“吸纳性规制”中最重要的手段。如果仅仅吸纳而不规制,高利贷的市场分化性就会带来宗族的分裂。

最后,高利贷行为公共化的根本在于尊重市场行为的私性,即营利性。高利贷作为一种纯粹的市场行为,其存在的本质目的是牟利。如果忽视了高利贷的市场性,则没有族人愿意申请放高利贷。因此,尊重高利贷的市场性、允许其收取一定的利息,是高利贷行为在蓝氏宗族架构下正常运行的根本。其中,“利息杠杆”、“放贷者的利益保护”等则是蓝氏宗族“吸纳性规制”包容性的主要体现。正是“吸纳性规制”的包容性,实现了高利贷行为在“私与公”之间的良性互动和自由转换,而宽松的宗族环境与弹性化的宗族规则为高利贷行为公共化提供了良好的制度环境。

表1 “吸纳性规制”实现高利贷行为公共化的逻辑解析

(三)宗族延续:“吸纳性规制”下高利贷公共化的功能体现

民国中后期,蓝氏宗族在“安全—生存”的动力驱使下,将高利贷纳入宗族公共领域,并使其在“吸纳—规制”框架下运行,将放贷者的个体利益与宗族的公共利益高度结合在一起,使得高利贷行为最大限度的发挥了“宗族生存与延续”的功能。

第一,“高利贷行为公共化”体现了宗族具有高度的自我救济功能。在宗族自身救济能力有限的情况下,利用市场的力量,救济族人,延续宗族。对于经济基础薄弱的蓝氏宗族而言,以市场补充宗族,将宗族的救济功能转嫁到高利贷行为之上,赋予高利贷行为一定的公性。以族长为首的房亲会,作为蓝氏宗族的权威组织,对族内一切事务、自愿都有着至高无上的支配权、控制权;但是这一权力的合理性存在缘于族人共同的血缘认可,它的合法性使用取决于其是否以维系宗族共同利益为出发点。高利贷行为的公共化,与实现宗族公共利益的取向和程度紧密相关。

第二,“高利贷行为公共化”反映了宗族具有规避分化的功能。市场行为天然地具有分裂性。马克思认为:“商业对各种已有的、以不同形式主要生产使用价值的生产组织,都或多或少地起着解体的作用。”[14]高利贷作为典型的商业行为,其直接后果就是财富的过度集中,带来族人“穷与富”的两极分化,进而导致宗族内部的分裂。为了避免分化,蓝氏宗族以其制定规则的垄断性权威,通过限制“放贷户数、契约签订、利息确定、还款程序”等,将高利贷带来的过度市场化风险降到最低,从而规避市场行为带来宗族分化的可能性。

第三,“高利贷行为公共化”映射了宗族具有较强的治理平衡性、自我协调性功能。在面临生存威胁时,宗族选择利用市场力量,并通过制定规则,以“丰收之年多利息、歉收之年少利息”的机制来协调宗族公共利益与市场个体利益,使二者保持较高的平衡性,而不至于出现“过度市场化、过度干预”的现象。蓝氏宗族“房亲会”在“吸纳—规制—尊重”高利贷的过程中,宗族的自我协调性、平衡性,使得高利贷行为在“公与私”之间得以良性互动。

蓝氏宗族作为经济基础薄弱的宗族共同体,当其外部威胁的力量大于共同体自身所能承受的能力,其出于共同体共同利益的考虑,借助外部力量,或是国家的力量,或是市场的力量。无论是市场力量,还是国家力量,外部力量或多或少地带有一定的分化力。如何借助外部力量,实现共同体共同利益,又规避外部力量的分化,蓝氏宗族共同体选择的是“吸纳--规制”,以宗族共同体的整体性吸纳外部力量,在尊重外部力量的行为的本质属性的基础上,又以宗族共同体的力量对外部力量的行为进行规制,实现包容性的共赢。

五、余论

粤北坪村的田野调查启示我们:一是注意到宗族组织的吸纳能力与规制能力,二是注意到宗族村庄市场行为的宗族化、公共化现象。“吸纳性规制”是对坪村蓝氏宗族“高利贷行为”的界定和解释,这说明对于资源相对贫乏的弱小宗族,也可以掌握生存权——即通过宗族制度,将宗族外的市场性资源或力量宗族化。这与周大鸣提出的“经济发达的宗族才能掌握生存权”[15]相对,周大鸣认为,宗族经济基础强大,是宗族自身强大,不被别的宗族或自然因素所打垮的必然条件之一;并进一步认为,经济基础强大的宗族,可以利用家庭或宗族的血缘与地缘关系,实现与市场经济的互补作用。周大鸣的观点是基于广东大宗大族的考察而得出的。但是,在广东,并不是所有的宗族都属于经济基础强大的大宗大族。那么,对于经济基础薄弱的小宗小族,当面临威胁时候,如何掌握和利用“生存权”,实现救济族人、实现自我延续呢?可以说,强大经济基础的宗族共同体的“生存权”是一种静态的“生存权”,是一种不需要借助外部力量就可以获得的。而经济基础薄弱的宗族共同体也可以掌握“生存权”,只不过这种“生存权”是一种动态的、发展的“生存权”,是需要借助外部力量才可以获得的。蓝氏宗族的“高利贷行为”从一个侧面反映了宗族具有较强的合法性生产能力、规则生产能力。宗族的合法性生产能力决定了对于“高利贷行为”的吸纳能力,宗族的规则生产能力决定了对于“高利贷行为”的规制能力;而“高利贷行为”发挥宗族救济功能的程度取决于吸纳能力与规制能力的适度平衡。

在“吸纳性规制”框架下,“高利贷行为公共化”可以具体解释为“宗族吸纳市场、宗族规制市场、宗族尊重市场”。“吸纳性规制”可以有效地解释“市场行为宗族化”的一般性现象,一方面体现了宗族制度具有统制性与包容性等双重性质,一方面印证了“宗族与市场经济相互依赖、互为支柱、相得益彰”的观点。“高利贷行为”在宗族制度的特许下,存在于宗族内部;又在宗族制度的规制下,运行于宗族内部;更是在宗族制度的包容下,还原自身营利的市场私性。在“吸纳性规制”框架下,高利贷行为的个体利益与宗族整体的公共利益之间,形成了一个封闭的循环互动系统,最终实现宗族救济、宗族生存的现实目标。这也正是宗族共同体得以生存、维系及运行的核心所在。

“吸纳性规制”的解释框架也从另一个侧面反映了蓝氏宗族的吸纳能力、规制能力。吸纳能力是指宗族利用市场力量,补充自我、实现自我目的的能力;规制能力是指宗族规范市场行为,规避市场私性与分化的能力。蓝氏宗族“高利贷行为公共化”的调查可以发现,蓝氏宗族具有较强的吸纳能力、规制能力。在“吸纳性规制”解释话语中,吸纳能力是基础性变量,规制能力是关键性变量;“吸纳性规制”的实施首先取决于“吸纳能力”,其效果取决于“吸纳能力与规制能力”的均衡性。如果吸纳能力高于规制能力,宗族无法规避或抑制市场力量的分化,导致宗族分裂;如果吸纳能力低于规制能力,宗族无法最大限度利用市场力量的救济功能。而“吸纳能力与规制能力”的均衡性取决于宗族合法生产规则的能力,规则生产力是“吸纳性规制”发挥作用的限度,这也是自由与民主产生的根源。

与“吸纳性规制”相对的概念是“排他性规制”,即“规制能力远高于吸纳能力”。“排他性规制”主要依循自我本位逻辑,规制主体的主观意志表现突出,占据主导地位。规制主体也制定了一系列规则,对规制对象加以约束和限制,但是,这种规则主要对规制对象加以打压、消除,将其排除在本领域之外,二者的主体地位是不平等的。“排他性规制”结构中,不容易实现合作与共赢,宗族与市场之间的自洽性程度较低,很容易出现“过度市场化、过度管制化”现象,这也是目前研究“政府与市场关系”学者所忽视的。

本文以粤北坪村的蓝氏宗族为个案考察,以“吸纳性规制、排他性规制”来认识和解剖1949年之前宗族村庄中“高利贷行为公共化”现象,有助于我们进一步辨识宗族与市场的关系,有助于解释“市场行为的宗族化”这一一般性命题,进而成为理解“当代中国政府与市场关系”的一个理论视角。这也是本文所希望做出的贡献所在。

[1] 乔素玲、黄国信.中国宗族研究:从社会人类学到社会历史学的转向[J].社会学研究,2009(4).

[2] 常建华.宗族志[M].上海:上海人民出版社,1998:314.

[3] 林耀华.义序的宗族研究[M].北京:三联书店,2000:50.

[4] 冯尔康,阎爱民.中国宗族[M].广州:广东人民出版社,1996:89.

[5] 吴祖鲲,王慧姝.文化视域下宗族社会功能的反思[J].中国人民大学学报,2014(3).

[6] (英)莫里斯·弗里德曼.中国东南的宗族组织[M].上海:上海人民出版社,2000:21.

[7] (英)科大卫.告别华南研究[A]∥华南研究会.学步与超越[C].香港:文化创造出版社,2004:26.

[8] 于立,肖兴志.规制理论发展综述[J].财经问题研究,2001(1).

[9] 安福仁.规制理论与中国政府管制[J].东北财经大学学报,1999(1).

[10] 时家贤.马克思主义经典作家政府规制理论探析[J].中国特色社会主义研究,2007(3).

[11] 唐睿.体制性吸纳与东南亚国家政治转型——韩国、新加坡和菲律宾的比较分析[M].北京:中央编译出版社,2014:82.

[12] 郎友兴.政治追求与政治吸纳:浙江先富群体参政议政研究[M].杭州:浙江大学出版社,2012:250.

[13] 陈华.吸纳与合作:非政府组织与中国社会管理[M].北京:社会科学文献出版社,2011:235.

[14] (德)卡尔·马克思.资本论[M].北京:人民出版社,2012:371.

[15] 周大鸣,等.当代华南的宗族与社会[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003:358.

责任编辑:刘伦文

C912.4

A

1004-941(2017)06-0099-07

2017-04-14

教育部人文社会科学研究青年基金项目“乡规民约与农村基层治理法治化的对接机制研究”(项目编号:16YJC810011)。

李华胤(1987-),男,湖北南漳人,博士研究生,助理研究员,主要研究方向为乡村治理与基层民主。