山峰与花朵

骑着牦牛去看海

凌晨两点半,整个僜人部落都沉睡在山峰与树林筛下的月光里,各种鸟儿与虫鸣在绿荫与草丛中说着陌生人通不了的吴侬软语,突然,一个熟悉的声音惊扰了我沉睡的梦。

“凌先生在吗?”

是我的向导翻译达波牛·玛仁松。我从床上弹了起来,急忙打开窗户。

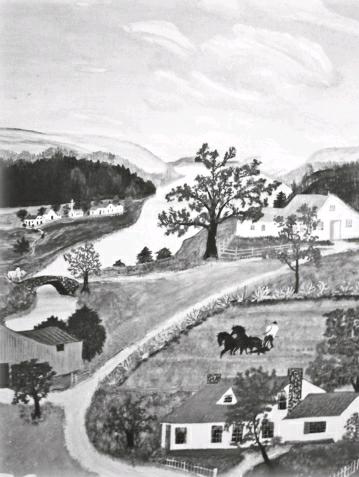

简直让人无法相信眼前的一切,虽然天光还不是普遍的亮,但因为是初夏,地处中印边境线上的西藏察隅僜人部落足以借星空让我看清大地上灿烂的一切,这绝不是异乡人的梦幻。十六岁的达波牛·玛仁松正骑在一匹黑色的牦牛身上,他有着一双与牦牛眼睛等同的炯炯神眼。

我把头支出窗外,揉了揉睡意朦胧的眼睛。“你真是达波牛·玛仁松吗?”

“没错,是我。”达波牛·玛仁松用僜语里的内部语言格曼话讲道。

“噢,达波牛·玛仁松,你骑的真的是牦牛吗?我有点害怕。”

“是呀,不仅仅是牦牛,而且是野牦牛,凌先生,你想不想骑?想骑就快点出来呀,若是你行动慢了,我的野牦牛就没耐心等你了!”达波牛·玛仁松头上裹着白帕子,身上穿着母亲给织的红彩线小坎肩,背上的包里还插有一把亮锃锃的僜刀。

我知道达波牛·玛仁松是僜人部落最神速的少年,他喜欢在夜间出没,时常从这个村庄出现在那个村庄,两者之间的距离至少有十多公里。奇怪的是,村庄里习惯了骑摩托的人从不见他骑过摩托车,搞不清他究竟有什么神速的特异功能。在所有同龄人中,他去过的地方最多,而且懂得的语言也是僜人部落之最,尤其是印度语,他讲得相当流利。可眼前的事实,的确让我难以置信。

在深入僜人部落之前,我在不少有关介绍僜人的文字里,看到过一些闯入者的偏见与狭隘,最让人难以接受的是有人笔端直指这个地方的人生活太过落后,太贫穷了,主要是没有钱让家庭里的每个成员过上富足的生活,导致有些少年,辍学后去很远的山上挖虫草,数月不回家。在历经过战争的土地上,一个没有历经战争洗礼的人拿什么谈贫穷与富足?他们对这片土地上的人,究竟了解多少?一路上,我總提醒自己不要带着都市里世俗目光去打探一个没有过多现实交易的少数民族部落,要多尊重他们的自然生活。

与达波牛·玛仁松的相遇,得益于另一个在世界各地传播僜人文化的朋友啊嘎啊·美志高先生所赐之缘,我们的对话里,丝毫找不到生活的可比性。只有真正的诗意与远方。

“我以为你会骑着一匹白牦牛来接我。”在雪山下的树林小道上,白花花的阳光与白花花的山泉重叠在一起,在我路过的每一座村庄,看着那些日光中沉静的向日葵,我第一愿望是骑牦牛,而且要那种纯白的牦牛。

“你来得太晚了,我小时候见过家中的确有那种牦牛,如今我们的牦牛,全都放归山林了。”

“为什么会这样?”

“你不必惊讶,也不必像那些外来者一样,凡事都要问为什么,否则,我就不高兴为你引路了。现在,我再次提醒你,在我们部落,没有那么多为什么?如果你想骑牦牛呢,我自有办法给你惊喜的。”

我知道达波牛·玛仁松家早就没有牦牛了,他哪里弄来的牦牛呀?眼前的野牦牛身材魁梧,身披又黑又粗的毛,看上去比马匹沉重多了。对于马的轻盈与矫健,在草原上我领略不少。可眼下的野牦牛,那些毛长得快要拖到地上了。尤其是它头上那对巨大威武的大角,看着一步都不敢让人靠近。可达波牛·玛仁松却十分的潇洒,坐在牦牛背上很是与众不同,神气活现。

我紧张地盯着他和胯下的牦牛。“达波牛·玛仁松,你是不是从饲养场偷来的牦牛呀?”

“嘿嘿,已经给你说过了,我们部落没有什么饲养场,我们部落更没有一个贼。凡是你们都市里容易有的,我们部落一律没有。你若想骑,就赶紧从窗口跳出来呀!”

看来我的猜测总离不开世俗与现实的束缚,这一定会让达波牛·玛仁松感觉我的不诚实。这匹野牦牛不是达波牛·玛仁松偷来的,这里到处是荒野、山峰、树林与河流,他去哪里偷呢?我想比起城市角落想方设法偷东西的小偷,要在这里偷一匹牦牛,而且是野牦牛,这个难度即使神偷也难以完成吧。

鼓足勇气,我终于换了衣服,纵身从木楼窗户跳到离牦牛不足一米的距离。达波牛·玛仁松一个轻功弹跳,从牦牛背上下来。在我迟疑不决地看着野牦牛产生畏惧的时候,他已生拉活扯把我扶到牛背上。

“坐稳了,凌先生。”达波牛·玛仁松提醒我。在我们的周围,有蓝色的铁皮房子,田野里到处是挂包吐穗的玉米、猕猴桃、板粟树、花生、鸡爪谷,以及青草与野花包围的小径。爽朗的空气如同草沫清鲜剂,清风轻轻地从山影里投过来。达波牛·玛仁松牵着牦牛走在前面,他嘴边冒出的歌谣,像是唱给虫儿与鸟鸣听的。这样的时刻,除了星星,没有人发现我们。十多分钟后,我们来到了部落的花田里,中间有一块高高的石柱上镌刻着“中国僜人部落”,字迹周围手绘有古今男女僜人狩猎与劳作的场景图。在花田的侧面,有一条浇灌庄稼的沟渠,一直沿着高低不平的坡地,流到山脚下的溪水塘里。

趁我抬头伸手触摸星星之际,达波牛·玛仁松悄悄踢了野牦牛一脚,喊道:“嘞——嗦!”野牦牛沉重地调转了方向,猛虎般地蹿了出去。我提着的心吊到半空中,不断地央求道:“达波牛·玛仁松,你快叫野牦牛停停,停下来,我不骑了。”

“快——跑,别说话,不然,我们的秘密就将被发现了。”达波牛·玛仁松在暗处准备着什么。

我不知这野牦牛,要把我带到何处。虽说它跑起来,没有马的速度快,但毕竟这样的庞然大物,我是第一次接触。我双手死死地抓住野牦牛的大角,将整个身子往前伏在上面,在我恐惧得几乎快要闭上眼睛的时候,忽然,背后传来了声音,是达波牛·玛仁松。

他骑在另一匹野牦牛背上,而且是一匹白色的野牦牛,比我胯下的这匹黑牦牛大一倍。

绿野与房子在我们的周围旋转,星星在我们的头顶跑来跑去,突然发现牦牛带着我们跑了很远,天边的月光换了一个姿势还在朝我们隐约眨眼。过了一座山口,看见红日在一片水洼里就要升起来了。

“凌先生,别怕,我想带你去一个地方。”达波牛·玛仁松神秘地说道。

大约五十分钟后,踏着水花跳动的音符,我们骑着牦牛,闯进了一片花的海洋!那么多叫不出名字的花,带着一千种色彩和一万种香气扑来,将我们瞬间淹没了。在花海的深处,簇拥着一片明晃晃的水,像沉睡的镜子,成群的野牦牛在镜子里洗澡,嬉戏,白色的月光在它们身上晃来荡去。近了,再仔细看,黑的,白的,褐色的,它们相互地亲昵着,有的将前脚搭在同伴的身体上,有的将头埋进水里,喷着响鼻,甩动妖娆的尾鞭。有的独自梳理着浑身闪亮的长毛,宛如倩女满头青丝在夜风中奔袭的柔顺与飘逸。那些幼小的野牦牛,还没长出太多的长毛,它们抖动着身子,鼓起铃铛般的大眼睛,学着大牦牛的样子,不顾一切地往其对方身上嬉水。如水的月光里,野牦牛的千姿百态,全然没有了白天遇见的锋利危险模样,一个个憨态可掬。

我们从牦牛背上跳下来,带我们来到此地的一白一黑两匹牦牛很快加入到其中。

“凌先生,你来得真是时候,只有夏天的夜晚,它们才肯从高山上来到隐谷的水塘里洗澡呢,而我算得上它们的好朋友了……”达波牛·玛仁松坐在石头上,静静地看着它们,对我诉说着。

我望着星空放射出的绸缎与线条,透过山坡上的树枝,落在那些野牦牛的身上,整个身心如同浮在柔软的水中。“达波牛·玛仁松,我可以像你一样,成为野牦牛的好朋友吗?”我迫切地渴望达波牛·玛仁松的生活。

迟疑了片刻,达波牛·玛仁松缓慢地说:“这个不好說吧,我们部落,不仅人与人相互诚信,我们与动物更讲诚信,因为我们从不利用动物帮我们自己干活,动物自有动物的天地。”

达波牛·玛仁松的话让我思绪纷飞。

风,很轻很轻,我们躺在撒满星星的草尖尖上,尽情地张开双手,野牦牛在身边自由徜徉,群山、树林、河流、草地、花朵,抚摸着我们的额头和脚丫,那一夜,我们成了满世界最富有的人。

徘徊中峰寺

眼前的寺院,缘何名曰中峰?这当然可以问道青城,眺望峨眉,仰视苍绿的两座山峰,寻思答案。世界上所有的名山都隐藏着通往寺庙的秘道,它们如同狭窄的血管,在泛黄的图纸上,比掌纹之路深隐,显然,它们就足以想见中峰由道转为佛的曲折。但这毕竟是归于历史深处的细节,重提或复述,容易让人误入歧途,我们晚了那么多年,才来到中峰寺面前,不在场的历史多少令人有些遗憾。而且这也算不上中峰寺香火最旺的时候,相对在漫山披绿的二峨怀抱中,中峰寺给人的感觉总是那么冷清、空寂、阴凉,如同一位严重的患病者刚刚从孤独的村庄站起身来。

一丛过滤的阳光打在寺院内外。

屋檐下箕盘里晾晒的花粉金黄。

跟随一位居士,在寺院里穿梭几步,很快便停在门前了。没有进入寺院内部拜佛的欲望,因为我没有闻到香火,顿觉仿佛进入了一座空空荡荡的废园,但寺院的名气早盖过了寺内的空荡、青黄。当真正面对如此冷遇,忽然有一种逃离的冲动。好在中峰寺内部的结构多为实木,即使数年前那场山崩地裂的灾难,也并没有让该寺感到为难,一根根粗壮的马桑木,完好地支撑着寺院的面貌,这的确有些神奇,山都可以受到重创,寺却不可动摇,想了很久,能想到的只能归功于菩萨护佑了。

如今,护佑中峰寺的,除了眼前日常的几位居士,就是万山绿遍,猕果飘香了。绿是向峨的写意,也是实实在在的景象。果则是山上山下遍种的猕猴桃。尽管我们遇见的还只是猕猴花期,但这并不矛盾,花开时分,通过人工授粉,就将变成果,它为我们的下次出发,做了恰到好处的铺垫理由。

从中峰寺不同方向看出去,全是挡不住的绿。每棵树枝繁叶茂,我靠近过其中的一种绿,总忘不了内心当时产生的颤栗。这树木的叶笼在一起,像一把伞形,枝叶上的花,如神话中长着翅膀的婴儿,祼抱在一起,甚至树枝之间结的果,看上去也十分的奇形怪状,有的像蓝宝石,最让人着急的是我们一群人中,居然没有一个喊出此树的名字。

遇问居士,她们除了摇头,只有低头微笑。

趁大家都在不断往寺院内部深入打探时,我从一块文字脱落的石碑旁经过,一个人来到了阶梯下的院门外。风和光从峰中刹那驶来,放眼看去,山下的小道,落叶纷飞,清浅的雾霭笼罩着向峨山脉。

轻风拂面,绿叶沙响,不禁想起美国诗人默温的《又一个梦》来,难道这真是梦吗?该诗短得只有三行:

我踏上山中落叶缤纷的小路

我渐渐看不清了,然后我完全消失

群峰之上正是夏天

对我来说,如此写照,完全合乎此时眼中的情景。真的,无须知道远方的默温是不是做了这样一个梦,关键是默温此时为我提供了此种对应的景致,假若此刻我还坐在城中的书房,面对琳琅满目的书,我怎么也不会想起默温的这几句诗,它迷人旷远的呈现,让我坚信这不是梦,此间的徘徊也不是梦,就在中峰寺,它让我心旷神怡地和大自然里的夏天触电般地粘合,甚至让人峰回路转,涌起攀越峰峦的欲望,可步行至此,再向上,中峰寺就没有路的影子了。

一回头,便发现了那些花儿。

婷婷玉立站在寺院的一侧。一排,大概有五六株吧,不是盆栽,而是直接从寺院的土壤里长出来的。我走过去,蹲下身,看了又看。这花朵有着百合的气质,但却是茎卵形,叶纸质网状脉,那些喇叭形的白色花,簇拥在高大粗壮的植株上,阳光落地的声音,为此花增添了几许圣洁的光芒。如此生动、鲜活的灵性之物,替陈旧中长着疮疤的寺院增辉不少。开始有人对此花发言了,但那声音几乎是嘴边抹过的一只蚊子,很不确定,更不自信,因此首先百合的命名就意味着失败了。很多人就不敢再提百合了。只顾不断地拍照与赞叹,从寺院里出来的人,都走向了这几株花。在光合作用下,如此花朵简直就是寺院门前的旗帜。

怎么办好呢?心花怒放的我,很是为不知花朵之名感到羞愧,但心里却无比急切。

连续两位居士仍然没有说出那花的名字,其中一个倒是提供了另一种可能的推理,那花是她们在山上采摘草药时,顺手带回来的。证明这不是家花,而是野花了。在居士眼里,这根本算不上什么了不起的花,但在初见此花的我们看来,真是少见,连名字都无法说出。尤其之于我,走过那么多地方,自称热爱自然生活,却不曾留意到这种花。当时,我真想带走一株,送回川南丘陵中的老家。若是此花朵盛开在花隐谷门前,该是多么圣洁又圣灵。

我把它带回了城中。有一次,北京友人来到我的城,聚会过程中,我无意翻看手机,找到此花照片,一位在场的甘肃女孩,突然眼前一亮,大声并自信地喊道——曼陀罗。

是吗?这名字对吗?

她点点头,说,没错,佛地处处,常能见到这种花。我想,如果是曼陀罗,我还用得着纠结这么长时间吗?曼陀罗,我当然不会陌生,包括它的药效价值,以及色彩形状。她只好失望地看着天花板了!

又隔数日,忽然接到一个电话,是催促向峨之行交作品的事。我脑海里立即闪现的是摇曳在中峰寺一侧的花,它到底有着怎样的芳名?再三思量,索性找出手机里的照片,发了一条朋友圈:太多太多的花,不知此种芳名?双手合十,求花族们给解答。

答案就这么来了,首先是青海诗人说出的三个字——大百合。成都女诗人紧跟着说的也是三个字——野百合。还有人说洪雅的瓦屋深山里,很多这类野生百合。说法种种,攀枝花友人也对此做出了反应,完全能够确认它的属性与名字了,微信上“大百合”的答案最多,而且瓦屋山与峨眉山存在必然联系,再延伸到向峨,就不难发现它的真实存在了。更令人感动的是,同在一座城的友人谢伟先生为此给我发来一个“形色”软件,我不知他研究多年的川園子,是否熟知此物?但他让我从此可以通过软件,鉴定不知道名字的花草树木。

这个夏天,深居向峨的中峰寺给我的念想,远比都江堰来得激情与热烈,虽然之前的纠结与无知曾一度让我徘徊,山可以消失,人也可以消失,但天地间的寺院与花朵,从未消失,能接纳我们消失的夏天,是大自然最好的季节。

青海的天空

比起北方的天高云淡,四川盆地的六月天,汗水常常湿透衣背,空气中有一种浓稠的味道,弥散在身体的每个毛孔里。坐下来安静写字的情绪,明显不如春天高涨。

一个稿约,拖了很长时间,正心急如焚地将文字排兵布阵,忽然被朋友天燕电话打断。于是迅速关闭电脑,朝宾馆赶去。见面才知,天燕是为第六届中国成都国际非物质文化遗产节而来。

请在大厅里等我一会儿,我先到五楼找领导汇报工作!天燕简单几句交涉后,转身离去。我立刻止步倒在沙发上,双手托住下巴,作沉思状。十几分钟后,天燕出现了,一边接电话,一边给我打手语,忙得不可开交的样子。完了,她终于说——今晚一起吃饭吧。我说没问题。她说你得请我!我说这个完全没问题,喜欢吃什么,由你选择。她笑了,迅即补充道:不过,我还有三位美女哟。我表情夸张地望着她,许久才问,你能不能再多请几位组成一桌呀?她说,难道四大美人,还抵不过一位王子的魅力?

我们哈哈地笑了。此时,滴滴师傅已经赶到我的指定位置。

吉吉、德吉、白玛央珍快下楼,车子等着我们去晚餐呢。天燕电话一个接一个地催促美女。她们是在楼上乔装打扮吗?我一次又一次向滴滴师傅央求道:请再等等,楼上还有客人马上就赶到。

“嗯,好的,不用急!”滴滴师傅是个笑容天真的小伙子,他的忍耐性与我往常遇到的师傅很不一样,让我不得不对他有些刮目相看。只是他提出条件,让我一会儿为他指引路。终于上车了,情况不妙的是,路口已经堵车。小伙子准备播放音乐,安抚我们不耐烦的等待情绪。我问放什么好听的歌呢?他侧目扫了我们一眼,然后说,我给你们推荐一首《青海的天空》,是我今年听到最好听的歌。

轻轻地,他扭动音响开关,辽远的青海花儿调,随着音乐前奏从风中飘出来了。他告诉我,青海与西藏有着不一样的味道,但都是很美很美的地方。我镇静地看了他一眼,表示我很赞同这话。

在那遥远的西海上/有片纯净蔚蓝的天/青山映衬着无暇的光/白云依附夕落的阳/它美的就像位姑娘/悬于神秘西海中……

还没等一首歌唱完,我已经融入大美青海的画卷。不是说这首歌写得有多么好,也不是这首歌唱起来有多流行,只因它在恰当的时间,恰当的场合,还有恰当的人,与我火速产生的共鸣。没想到,同车的人,都有同感,说这首歌好听。那诗意性与民族性相结合的词曲,带给人旷远生情的想象与灵感,脑海里的音符与歌词,在不断地冲撞、升腾,忽然有了立即填词作曲的冲动。这些年,我不止一次涉足青海,因它连着西藏,同属青藏高原——那儿才是真正盛产诗和远方的理想国。比如西去的诗歌骑手海子,以及昌耀先生,人们常常因吟咏他们的诗行,而怀想那片高天厚土。

音乐声中,我向他默默点头,表示认同他推荐的这首歌。他顿时兴奋起来,和着熟悉、动人的旋律,伸缩肩膀用情地唱道:青海的天空迷人的风/吹拂沐浴幸福的河/无垠的蓝天飘香的酒/请你来这走一走/青海的天空纯净的风/孕育幸福吉祥的歌/淳朴的人们载起如焰的舞/迎接远道宾客主……

正高潮尽兴时,一个电话进来,替代了音响声:喂,我在接送客人,一会给你打过来。对方说,不用打过来了,你好好开车吧。

他朝我笑了,说,我老汉(四川话父亲)打来的。我说,你老汉在哪里?他说,在青海,已经十多年了。他自己在青海,也待了八年多,才回到四川不久。也难怪他对这里的路不熟悉了,但这更能证明他推荐这首歌的理由。我建议他把歌曲再播放一遍,而且我告诉他,这首歌听不上三遍,我都能学会演唱了。似乎他又开始了自言自语——过不了多久时间,成都到青海的高铁通了,去青海就很方便了。一路上,兜兜转转,我清楚记得跑过他嘴边的地名德令哈、都兰、格尔木、祁连、海南州、哈尔盖、柯柯镇、乐都、平安……那是他从小跟着老汉打工的地方,也是我一次次往返西藏沿线游历青海经过的地名。

在心里,我默默地感念着不同生活的重叠之缘。

到达目地的,小伙子提出要加我微信,还让我为他的服务评价给五颗星。这一次,我没有拒绝。尽管在我的生活中,他还只算得上一个陌生人,但不陌生的是青海的天空。拥有纯净回忆的天空,除了青海,还有西藏,它们犹如两只卧在雪山草地的巨大牦牛,怀抱里到处铺满了随意的云彩,在夜空与星辰之间,如一颗颗善良、豁达的心。非遗节上,天燕将带着她的团队为世人展示我国传统藏医药三千八百年的文化传承历史,这如歌的传说,离现实很远,又很近。

回到家,已经有些晚了,躺在沙发上,微信里突然弹出一句:哥哥,怎么称呼你?我停顿了片刻,毫无顾虑地回复他——

就叫我青海的天空吧!

之于一个一次次重复自己旅痕的地方,我们能够传承的,除了别后的回忆,或许穿云破雾的歌声才是直抵心灵的见血方式,只要听听那歌儿,就能感受远方的辽阔与高度。

西藏在我年少时

如果军旅时光是一首长诗,那么西藏就是这首诗的诞生地;如果西藏是一部音乐剧,我就是这部剧里孤独的王。尽管西藏有一条名副其实的逆生长河流——倒淌河,可时间从来就没有给置身其中的人倒流的机会,否则我一定愿意变成一只小羊羔,依偎在牧马人怀抱,不让天外天的红尘袭扰。

人在西南平原,我梦中时常听见,西藏在尼洋河边唤我,而唤我的西藏正在不断长大,长成那个孤独的王,每想到这件事,我就眼含泪水。

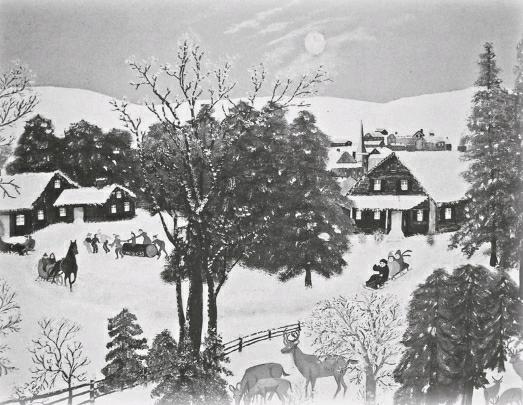

尼洋河从318国道米拉山下发源,在蜿蜒的川藏线上,它流淌的姿态美得像幅画,似仙女一路穿林过海飘落的裙带。我曾伫立在冬日的河岸边,看雪一片一片落下的倩影,也看太阳一层一层剥落森林的雾霭,把雪带到另一个世界。有一回,趁牧马人与那些戍边人不注意的时候,我悄悄摘了一朵挂在树枝上的雪花,我要把它寄给故乡的妈妈。

每一个远离故乡的孩子都是妈妈的雪花。

天下的妈妈都愿意把长大的雪花放飞远方。

可妈妈从来没有看见过真正的雪花。她不知雪的形状究竟有几个角?如果是花,雪会绽放几瓣呢?

妈妈在故乡只看见过比雪花更温柔的棉花。每一个摘棉花的季节,妈妈都是美人中的美人。她被棉花朵朵围着的样子,美若天仙!

来年春天,我收到妈妈的回信,看见她哭成了泪花。妈妈说,你当兵的地方有那么美的雪花陪伴,太让人羡慕了!

站岗之余,我也看林芝山上的树。那些年老的雪松下隐藏着当归、党参、还有草莓和虫草。有时我发现雪狐或松鼠,它们趁我低头写字时,一溜烟就晃过了一支枪与一位哨兵的注意力。但它们绝对不想成为我的敌人,我更希望它们能够成为一位哨兵的知心良友!

在初秋,我拾起一片落叶,端详它褪尽繁华之后显现的生命纹理,并让它残余的枯荣之美与我密布的掌纹进行比较,当时我为自己发现落叶与掌纹同等的秘密,吓得捧着落叶的手,不停颤抖。迟顿很久,我还是鼓起勇气,决定把那一枚叶子藏进值班笔记本里,天色渐黄昏,我胡乱涂了几个句子,意思大概是:今天我值班,一切正常,没有发现敌人,只发现营区掉下了第一片落叶。

交班之际,浓眉大眼的副连长看了我的值班笔记和那片落叶,把我唤到他面前,许久,一句话也不说。这让我不得不忐忑地低下头。一支烟燃尽之后,我看见他的一只脚高高抬起,猛然踩在烟屁股上,十分果断,在脸上与嘴角暴突的劲道中,他完全相信脚下的生命已死无葬身之地。当他终于把脚轻轻地移开,我才松了一口气听见他说:你以后不用站岗了,到连部当文书,那间值班室以后就是你一个人的世界。

很快,几个战友从八班的大通铺上,将我的被子卷起,有的从墙上取下我的挂包水壶,有的从屋角端起我的脸盆,还有叠得像一块豆腐的白毛巾,牙具等,他们兴高采烈地将我的个人物资抬到了连部值班室。

从此,我的孤独沦陷在一盏烛光与一支笔的复调中。白天,当连队所有人员走向山野里的训练场后,江南林芝自然的山水抚慰了我盼归的眼神,它们用另一种浸染的方式进入我的身体。夜是神的伤口,也是我的伤口。那些看不见的伤口,直到青春的冲突,在一场又一场的军事演练里,反复射击中,一次次发出溃退的声音……

雨后,彩虹常常从尼洋河中升起,卓玛的歌声感染的不止是一个连队或一座村庄,还有那么多颗年少的心。只是在铁的纪律面前,所有的心都只能归于寂寞,而那些脸上划过苍痕的戍边人,有的在边地已经待了整整六七年,从没回过一次家,更没牵过女孩的手,他们一直在等待战争降临呼喊自己名字,可他们等来的是一颗凋零的心与满头谢顶的青丝,如一朵枯黄的雪莲,锈死在一座老营盘的枪管里。

后来,我常常思考雪莲的命运。除了一时的芬芳,只有长久的回忆!而回忆成了我写不完的孤独。一个人要把一颗心,养成一朵雪莲,有过漫长的耐寒经历,更需傲雪的信念与靈魂的准备。

当有一天,一个满脸胡子的牧马人经过连队,突然纵身跳马,立在我跟前,交给我一束毛茸茸的雪莲,大大小小足有十多朵吧,顿时让我为之一惊:噢,你哪里弄来的雪莲?

牧马人回头,指着远方:山上的山上!

山上的山上,该有多高呀?我仰望眼前的山,看上去不高,但迷迷茫茫,猜不出答案。

骑马得要半天呢。你想去吗?牧马人认真地看着我。

我摇摇头,他希望我能给他一个铝皮罐头,毕竟他的雪莲是从高高的山上采来的。想着他一路上无心看风景,只为雪莲翻山越岭,我当然满足了牧马人的要求,拿出周末帮厨时,存下的一个东坡肘子罐头送给他。我把那些山上的雪莲视为比天空赠予大地雪花更珍贵的情感去珍惜,我收获了一个异乡人对我的信任。

从此,牧马人来找我的时间越来越多,他教我说藏语,也给我讲西藏的秘密故事。在他的帐篷里,我学会了吃风干牛肉,也学会喝酥油茶。记得第一次,品尝他从遥远村庄带回的青稞酒时,我们之间不断地把碗碰得叮当响,并大声地喊——加通(藏语,喝)。当我有什么心事,我就用简单的藏语告诉牧马人。他的表情,让我看到了一个老男人刚烈又柔美的心。

后来,我离开尼洋河,去拉萨。带着牧马人送我的雪莲,走遍西藏。我在西藏走了很多年,却不曾把牧马人遗忘。他在马群与雪山面前,目光深邃却总习惯沉默,当他嘴边甩出一句长长的“呀拉索”,我就仿佛听见西藏在天边唤我,如果我对文字有一点敏感的嗅觉,那都是牧马人有意无意赠我雪莲时的孤独体悟,那也是西藏馈赠我一辈子的生命礼物。

走出喜马拉雅的日子,想我年少受挫哭不出来时,牧马人总慈祥地凝视着我,叫我别哭,更不要想家想妈妈,天上的雪花像是懂了我,陪着我一起哭。终于,我走出窗前看不见风景的军队,走出那些人间设置的隐形障碍,它们比军事科目四百米障碍更具人生意义,正是它们让我走向喜爱的文学创作之路。

【作者简介】凌仕江,中国作家协会会员。第四届冰心散文奖、第六届老舍散文奖、中国报纸副刊散文金奖、《创作与评论》2013年度奖、《人民文学》游记奖、首届浩然文学奖、首届丝路散文奖获得者。出版散文专著十余部,现居成都。