粤东客家“安龙转火”仪式音乐调查与研究

--以五华民俗“跳觋”和“七盏灯”音乐为例

罗钢芹

粤东客家“安龙转火”仪式音乐调查与研究

--以五华民俗“跳觋”和“七盏灯”音乐为例

罗钢芹

(嘉应学院客家研究院 广东 梅州 514015)

粤东客家族群中流传着一种古老的民俗仪式——“安龙转火”。根据客家习俗 无论是新祠落成 还是旧祠重光 都需要重新将龙神和香火引入宗祠供奉 这就是“安龙转火”仪式而要完成这一仪式 必须请当地懂得道术的觋公或七盏灯艺人来做表演。本文以安龙转火仪式中两种常见的民俗表演——跳觋和七盏灯为例进行研究 揭示出两种仪式音乐里中原文化因子与客家民间曲调的有机融合 为我们考察、研究粤东民俗和曲牌的形成和发展有着重要的意义。

粤东客家 安龙转火 跳觋 七盏灯 仪式音乐

在传统文化里,中国是龙的故乡,中国人是龙的传人。“龙”一直被认为是中华民族最重要、最古老的图腾之一,龙的文化、龙的精神一直随着时代的发展在不断的演绎。客家人作为中原汉民的一个重要分支,继承了龙文化的精髓,在生产、生活中保留了大量龙文化的印记。如客家人讲究的“风水”即指“龙势”。“所谓的龙势,就是注重山脉的形状和走向,实际就是对“地脉龙神”的崇拜。”①在建筑上,客家人以围龙屋为主,设有龙厅、龙池、龙丘、龙围、龙脊和龙神伯公等等。

改革开放以来,随着经济的迅速发展和外来文化的不断冲击,客家宗族文化逐渐走向衰弱。但自20世纪90年代起,随着海外客籍学者的相继寻根问祖,客家宗族文化开始被人们重视起来,在各宗族中,越来越多有地位的年长者,开始加入到抢救这一即将消失的宗族文化中,其中修祠堂,使祖宗“龙脉”兴旺起来,从而庇荫族裔是最为盛行的宗族活动,而这一祠堂修葺活动中有一个必不可少的环节就是“安龙转火”。

一、何谓“安龙转火”?

何谓“安龙转火”?--它的主要内容是请觋公“从龙脉上把龙神从围龙屋的龙厅后门牵入祖公厅祖宗神龛下面安顿,并将一二十年内去世的族人的亡灵请上祖公神龛,与祖先一起供奉”(前半句是“安龙”,后半句是“转火”)。②在粤东的客家民间,“安龙”和“转火”都有其特定的寓意。客家人认为,在祖宗祠堂安放龙神,可以增强整个宗族的“龙气”,龙气强了,宗族才能兴旺。而“转火”在客家族群中就是延续“香火”的意思,家族的香火旺盛了,家族子嗣才能兴旺。

粤东的“安龙转火”活动主要分布在梅州、揭阳、河源全部及汕头的部分地区,其中又以梅州的五华、梅县、兴宁等地最为盛行。本文调查的地点位于粤东的五华县,五华县隶属梅州市,其境内多为丘陵地貌,山多地少,经济较为落后。在五华县流行的“安龙转火”仪式表演中,分别流传着两种不同的乐班参与其中,一种是跳觋(也称锣花舞),另一种是七盏灯。

二、仪式音乐表演特征

仪式音乐表演是整个“安龙转火”仪式中最为精彩、最为重要的环节之一,它不仅渲染了整个仪式的氛围,还常常充当起人与神对话的桥梁。

1.跳觋

(1)何谓“跳觋”

跳觋是道教奉朝法事中的一个部分,跳觋的社会功能主要是请神祈福、庇荫族裔,表演中觋公、觋婆手持大铜锣和牛锡角,边唱边奏、边舞边奏,整场表演精彩纷呈。相传跳觋最早由西汉的茅山道士所创,用于中原汉民的祈福禳灾活动。后来,随着中原连年战乱、饥荒,汉民在数次南迁中带到了闽粤赣一带,并由道教闾山派的陈靖姑、林九娘、李千金三位奶娘加工完善,用于当地的民俗祭祀活动。

(2)成员及服饰

五华县现有多个跳觋队伍,跳觋表演都由3人组成,即觋公、觋婆和鼓手。各表演队伍以家庭为单位进行表演、传承,而且传男不传女(觋婆由男性扮演,当地客家人的男权思想很突出,认为女性不能参与这一神圣的仪式活动)。在表演服饰上,觋公一般穿红色道袍,觋婆穿花色裙子,鼓手穿黄色道袍。

(3)表演道具

跳觋表演道具由锡牛角、大铜锣、小鼓、花扇、手绢、草席、圣梏、梏印、令尺等组成。锡牛角为锡制,牛角状,主要为请神发兵的主要乐器;大铜锣为常用的伴奏乐器,锣声铿锵有力,常常预示科仪的开始和结束;小鼓大多与大铜锣同节奏完成整场表演;花扇和手绢是觋婆的表演道具,觋婆左手拿花扇,右手拿手绢边歌边舞;草席是觋公、觋婆表演跳觋的场地,觋公、觋婆光脚在草席内表演,以示对神明的敬意;圣梏、梏印、令尺是道教法事的常见道具,在安龙转火仪式中,它们是觋公请神的法器,其中圣梏(两片铃铛一阴一阳)可以了解神明的意愿,敲击梏印可以确认神明是否到位,敲打令尺则具有请神镇邪的作用。

(4)艺术特征

跳觋表演的艺术特征可概括为招、转、提、绕、吹、打、念、唱、舞九个字,其中招、转、提、绕主要是对觋公、觋婆请神动作的描述,而吹、打、念、唱、舞则是仪式的音乐和舞蹈部分,本文以仪式中吹、打、念、唱、舞进行描述。

2.吹打乐

“吹打乐”在安龙转火跳觋表演中充当了主奏和伴奏的双重任务(见谱例1)。其中觋公、觋婆手拿锡牛角在每一表演段落的开始和结束时吹响,号角声悠长深远,具有强大的震慑力,用于请神驱邪。大铜锣是觋公的表演乐器,觋公以3拍子和2拍子的强弱规律敲击铜锣,边唱边奏、边舞边奏,偶尔在乐句衔接处有闷音奏法出现。小鼓在演奏中有轻打、重打、点打手法,在整场表演中起着拍点伴奏的作用。

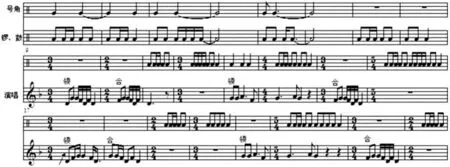

谱例1 引龙调片段

谱例2 “安龙”仪式音乐片段

3.念、唱

“念”和“唱”是跳觋表演中的一大亮点。跳觋的演唱音调多以La—re为主,旋律音域保持在中声区,而且音乐线条起伏小,有些音调音高不明显,加上整曲以2拍子和3拍子的循环律动,常给人似念似唱的感觉。念唱曲调在调式上多为羽调式,各个表演队伍的念唱曲牌各不相同,曲调的取材多为当地的山歌和小调(见谱例2)。

4.舞

“舞”是安龙转火跳觋表演中的舞蹈部分。跳觋表演在当地又称“锣花舞”或“三奶戏”,这与其精彩的舞蹈表演密切相关。在安龙转火仪式中,觋公、觋婆分别手拿“锣”(大铜锣)、“花”(花扇子、花手绢)以招、转、提、绕的的方式表演锣花舞,其重点是觋公和觋婆以逆时针方向跳起的圆圈舞。在表演中,觋公、觋婆会根据表演中请神、酬神内容的需要来确定圆圈舞的圈数和停留的方位。整个锣花舞表演热情欢快,具有中原巫觋文化的典型特征,仿佛把在场的族人又带回到中原人手舞足蹈祈求风调雨顺的远古文化中。

5.七盏灯

(1)何谓“七盏灯”

“七盏灯”是一种以“送灯”为形式的客家民俗活动,其文化功能就是“送灯”祝福。整个活动分为“祝寿”、“上灯”、“送灯”和“接灯”四个步骤,其中核心是“送灯”环节,其难度最大,它是指艺人在头顶、双肩、双肘、双腕共放七盏碗灯,边吹唢呐,边舞边行来完成仪式表演。整个过程中,动作尤为惊险,需要艺人不仅掌握熟练的吹奏技术,更要有高超的平衡能力。

(2)成员及服饰

粤东五华县共有5个七盏灯表演队伍,大多数队伍表演时都是由7人组成,分别是唢呐手2名(其中1名为载灯艺人),小锣手、小钹手和小鼓手各1名,护灯手2名。在表演服装上,每个队伍均不统一,一般穿着整齐即可,没有正式的表演服装。

(3)表演道具

七盏灯表演一般由两支唢呐,一面小锣、一副小钹、一个小鼓和碗灯、毛巾组成。唢呐大多为乐手自制,两支唢呐分高音、低音,各乐班制作时在长短、大小上略有不同。高音唢呐全长在40厘米左右,低音唢呐在60厘米左右。小锣、小钹和小鼓与常规乐队使用的无异。现在使用的“灯”已从过去的“马灯”改为“碗灯”,“碗灯”是在瓷碗口边缘贴上一圈大齿纹状的红纸条,中间立一根红蜡烛。七盏灯分别放于艺人的头顶、双肩、双肘、双腕,而毛巾则展开从头顶遮住艺人脸颊,防止灯火烫伤。

(4)艺术特征

从整体上看,“七盏灯”唢呐音乐既承袭了北方唢呐曲调高亢嘹亮的特点,又融入了客家山歌小调里抒情、细腻的成分,而且艺人吹奏时边舞边行,整个表演惊险刺激,具有较高的艺术性。

6.音调特征

“七盏灯”曲牌的音调以五声羽调式为主,偶尔会有商调式。音列上以六声音列居多(即la—si—do—re—mi—so)。从音乐感情上看,“七盏灯”曲牌分喜调和悲调两种,一般以喜调为多,其常用于安龙转火、婚庆等活动中,而悲调则用于丧葬活动中。当演奏喜调时,艺人会将唢呐口略微朝向上方,而演奏悲调时,唢呐口会略微朝下。

7.结构模式

在音乐结构上,七盏灯常以单曲牌演奏为主,有时也采用多曲牌循环演奏或单曲牌重复、加花变奏的形式,在结构上多为一段曲式或二段曲式。如安龙转火仪式中,经常将《四季春》和《闹喜堂》曲牌串在一起循环演奏。

8.多声思维

两支唢呐曲调常常以支声式加花、承接、上下互换和同音节奏填充为主,有时也会有规范的二声部对位片段。总的来说,上下声部若离若合,一问一答,诙谐风趣(见谱例3)。

9.打击乐

打击乐与唢呐相比,音量明显更小,节奏也较为固定。通常起着背景铺垫的作用,增添仪式的热闹效果。偶尔也会出现单独的打击乐片段,使在场的族人心里顿时平静下来,产生遐想。

三、文化人类学诠释

“安龙转火”仪式区别于一般的“龙”文化,是一种“活”的“龙神”崇拜。③在粤东的客家民间,人们往往将祖先的崇拜和龙神崇拜联系在一起。“安龙转火”正是将敬拜祖先、庇荫族裔的传统观念与龙神图腾的崇拜完美结合。更重要的是,作为仪式的主持者,不管是觋公还是七盏灯艺人,在整个民俗表演中都保留了大量的中原远古文化的影子。

谱例3 安龙转火曲牌片段

粤东客家安龙转火的主要内容就是请祖先和龙神登上神龛,以求得神明来庇荫族裔。但要实现三界的对话,把神灵请上神龛,就需要请懂得道术的觋公或七盏灯艺人来进行表演。从功能上看,表演一方面能满足族人的精神需求,另一方面表演又起到了敬神的作用。跳觋和七盏灯表演作为安龙转火仪式的重要内容之一,不仅反映出中原文化因子与当地客家民俗风情的有机结合,更寄托了当地客家人对宗族兴旺的祈求和向往,民俗表演既是彰显宗族尊卑的有效方式,更是凝聚宗族人心的重要纽带。

四、结 语

作为典型的粤东客家民俗仪式,跳觋和七盏灯至今仍然活跃在客家人的安龙转火活动中。跳觋和七盏灯艺术不仅表演技艺令人惊叹,更重要的是它们承载了客家人祈求宗族团结、丁财两旺、平安健康的思想心态。跳觋和七盏灯蕴含的丰富象征意义和文化内涵给予了客家人心灵上众多的期许,这也正是跳觋和七盏灯在历经世代淘涤后仍能流传至今的重要缘故。

注释

①肖文评.《粤东客家地区龙俗考察》[J] .广东梅州 嘉应大学学报 2002(04) 26.

②房学嘉.《粤东客家生态与民俗研究》[M].广州 华南理工出版社 2008 167.

③同上 173.

An Investigation and Study on the Music of Hakka's Ritual quot;Placement of Dragon Tablet and Transposition of Burnt Incensequot; in Eastern Guangdong——A Case Study of the Music of Wuhua Folk Customquot;Tiaoxiquot; and quot;Seven Lampsquot;

LUO Gang-qin

(Jiaying University, Meizhou 514015, China)

The ancient folk ritual quot;Placement of Dragon Tablet and Transposition of Burnt Incensequot; is popular among the Hakka ethnic group in eastern Guangdong. According to Hakka's custom, whether the new temple is completed or the old shrine is to see the light again, it is necessary to reintroduce the dragon god and incense into ancestral temple. In order to complete the ritual, the local wizard with Taoist magic arts or the artist of seven lamps must be invited to perform. This paper takes the two common folk performances --- Tiaoxi and Seven Lamps as the examples to reveal the combination of original cultural factors and the Hakka's folk melody in the ritual music, which is significant to our investigation and study of the formation and development of the folk custom and qupai in eastern Guangdong.

Hakka in eastern Guangdong; Placement of Dragon Tablet and Transposition of Burnt Incense; Tiaoxi; Seven Lamps; ritual music

J609.2

A

CN22-1285 2017 019-023-05

10.13867/j.cnki.1674-5442.2017.02.03

本研究为广东省普通高校人文社会科学重点研究基地客家研究院招标课题“客家音乐与传统民俗关系研究——以五华跳觋仪式音乐研究为例” 16KYKT02 客家传统民俗吹打仪式----五华“七盏灯”音声研究 16KYKT06 梅州市哲学社会科学2016立项课题“粤东客家跳觋仪式音乐调查与传承研究——以梅州客家民俗”锣花舞“为重点” mzsklx2016028 阶段性研究成果。

罗钢芹 1978- 男 嘉应学院音乐与舞蹈学院副教授 硕士 主要研究方向为民族音乐学。

(责任编辑:孙佳宾)