人工林多功能经营技术体系

陆元昌,刘宪钊,雷相东,王 宏,谢阳生,洪玲霞,国 红

(中国林业科学研究院 资源信息所,北京 100091)

人工林多功能经营技术体系

陆元昌,刘宪钊,雷相东,王 宏,谢阳生,洪玲霞,国 红

(中国林业科学研究院 资源信息所,北京 100091)

人工林多功能经营技术体系属于森林经理学科以应用研究为主又具有技术开发和基础研究的科技成果。该体系借鉴国际先进的多功能林业和近自然林业的理论和方法,应用林业系统工程的思想和方法并结合中国的实际情况,基于森林经营规划和作业设计的整体性和可操作性,把人工林多功能经营的技术划分为:(1)人工林多功能经营的理论和原则;(2)经营设计的指标体系;(3)经营计划与作业设计;(4)森林作业法体系;(5)林分作业措施规范;(6)典型案例与示范等6个不同方面。采用系统分类、数量化和规范化方法对以上6个方面进行归类和整合,组装构成内容完备且不重复的技术系统。总体上形成了从理论、指标、技术、工艺、措施到示范案例的一个完整的中国特有的人工林多功能经营技术体系。

人工林;多功能经营;指标体系;经营计划;作业设计;森林作业法

森林是陆地生态系统的主体,在生态环境支持、应对气候变化、保障林产品供给、扩大社会就业、增加农民收入等方面具有重要支持和服务功能。充分开发森林的多种生产和服务功能,既为社会发展提供生态环境和景观文化服务,又为经济发展和生活需求提供高质量的木材和林产品,是我国社会进入后工业化发展时代对林业提出的更高要求,也是我国生态文明建设中林业发展的必经之路[1-3]。

根据第八次全国森林清查报告结果,我国人工林面积0.69亿hm2,约占全国森林面积的1/3,且主要分布在人口较为集中、交通和经济条件较好的地区,同时承担着重要的生态环境支撑和景观文化服务功能,其中大部分人工林被列为公益林进行管护[4]。但是截止目前,我国人工林经营技术体系一直停留在用材林轮伐期经营模式上,急需向新型多功能人工林经营的方向发展[3]。

我国是世界原木和林产品进口的第三大国,木材消耗年均增长3.71%,《林业发展“十一五”和中长期发展规划》要求到2020年我国自给商品材供应率要达到80%以上。但是,我国大面积的人工林长期处于不良状态(平均郁闭度为0.54,公顷蓄积量为46.65 m3),经营模式一直没有脱离农耕模式的思维习惯,如何提高人工商品林的质量,提高木材供给率,是人工林经营中面临的一个重要问题。此外,林业中长期规划提出到2020年我国的公益林面积将达到国土面积的20%以上。通过公益林区人工林的抚育经营,在提高森林质量和生态效益的基础上获得部分森林产品,也是我国林业面临的一个新课题。

可见,人工林多功能森林经理论与技术的研究和应用,是时代发展对林业提出的需要,除了少量的自然保护区和速生工业原料林外,我国大部分人工林都需要开展多功能抚育经营,以保持和发挥森林的多种生态和环境服务功能。研究和应用人工林多功能经营技术的任务显得十分紧迫。

1 人工林多功能经营概述

1.1 森林的多功能性和人工林多功能经营

森林具有十分复杂的系统结构,以多种方式和多种机制影响着陆地上的气象、水文、土壤、化学、生物等过程,并由此生成了对人类有益的多种功能,同时具有多种功能,是森林相对于农田、草地等矮小和短生长期植被的最突出特征,是一种自然禀赋,但能否充分发挥却与人类的正确认识和科学利用相关[5]。

森林具有多种功能,《联合国千年生态系统评估报告》将其分为供给、调节、文化和支持等四大类。多功能林业就是在林业的发展规划、恢复和培育、经营和利用等过程中,从局地、区域、国家到全球的角度,在容许依据社会经济和自然条件正确选择的一个或多个主导功能利用并且不危及其他生态系统的条件下,合理保护、不断提升和持续利用客观存在的林木和林地的生态、经济和社会等所有功能,以最大限度地持久满足不断增加的林业多种功能需求,使林业对生态、社会和经济建设发展的整体效益达到持续最优[6]。

多功能林业的目标是在相同的时间和空间上发挥森林的这些效用,这即意味着放弃通过人为手段和计划大规模控制和干预自然的轮伐期林业经营体系,而转向以生态系统为对象的近自然经营道路[7]。多功能森林经营就是以在林分水平上同时实现森林的供给、调节、文化、支持等4大类功能中的两个或以上功能的森林经营方式。

1.2 多功能经营的核心思想和基本原理

人工林多功能经营的核心思想是:发现和利用人工林生态系统生长发育的自然力、人工力和它们的交互作用机理,并促成这两种力量的合力机制到森林对象的生长动态过程中,以更快、更好的实现经营目标。基本原理是参考自然对象来划分森林的近自然程度,并根据近自然度的序列来设计不同经营强度的森林作业法,实现全局优化的森林经营[8]。

多功能人工林经营的理论体系总体上包括了善待森林的认识论基础,从整体出发,观察森林,视其为永续的、多种多样功能并存的、生气勃勃的森林生态系统的多功能经营思想。把生态与经济要求结合起来培育“近自然森林”的具体目标,发现和利用“自然-人工合力”的经营学原理,尝试和促成森林自反应能力和抚育性森林经营利用的核心技术。

多功能人工林经营实用模式的出发点是改善森林植被群落,优化各森林类型的林分结构,增加森林生态系统的完整性、稳定性和生物多样性,促进植被群落从量到质的转变。实用模式的目标是:(1)提高森林生态系统的多样性水平,促使植被类型向高效稳定的近自然森林生态系统发展;(2)保护并利用林下天然更新的植被和植被群落;(3)有利于土壤的发育,并方便于近自然森林经营措施的实施。实现以上目标要在经营的过程中遵循以下3个近自然的基本原理[7]:

(1)经营森林的生物结构合理性原则

森林是由树木为主体所组成的地表生物群落,具有丰富的物种,复杂的结构,多种多样的功能。森林与所在空间的生物和非生物环境有机地结合在一起,构成完整的生态系统。在人工林的经营过程中需保持森林关键树种构成和基本生物多样性水平。

(2)利用自然自动力原则

经营中强调对林下天然更新的保护和促进、森林自稀疏作用的利用等措施表述了近自然经营中的第二个原则,即“利用自然自动力”,期望通过充分利用自然力来减少人力、物力和财力投入,并更符合与自然和谐发展的要求。

(3)促进森林反应能力原则

每个经营措施是有效的并能实现预期的目标。特别是在自然力不足时,适度的人为促进能够起到很好的效果,如在缺少有效天然更新能力的人工林下补植乡土树种苗木能够快速促进森林正向演替发展的速度。

1.3 人工林多功能经营的六大原则

多功能人工林经营设计的过程中需要遵守以下原则[9]:

(1)速生高产性原则:在确保所经营的林地生态功能有所增强并能得到持久维持的基础上,优化速生性人工造林树种的选择和培育环节,积极探索推广速生性树种经营模式,以提高经济效益,维持区域内森林产出与生态安全和人口增长水平的适应关系;

(2)维护地力原则:林地剩余物的清理采集作业要尽可能地就地处理,以加速林木和其他生物残体的自然枯死和分解进程,从而提高森林生态系统物质能量循环的速度,避免使用化肥和化学除虫剂,而是要通过树种选择和组合等措施努力开发利用森林的自养能力,保持和促进林地土壤肥力不断提高;

(3)混交性原则:尽可能设计和经营混交林分,利用树种的不同特性实现人工林多种功能和价值的目标,使森林保持向健康和稳定的方向发展,经营措施顺应自然演替过程,促进森林群落的正向演替,实现人为促进方向与自然进程的有机结合;

(4)长期性原则:在森林生命周期尺度上考虑长期森林经营目标,可通过设计和组织多个短周期经营模式,实现从速生树种向地带型顶级群落树种的导向经营,并在经营过程中注意保护所有乡土植物、动物、微生物和其他遗传变异的动植物类型,以维护物种多样性;

(5)利用个体差异原则:在林分中对林木进行目标树、干扰树、特别目标树和一般林木的分类选择和标记,尽可能利用和强化林木个体间的差异,以充分利用林地空间和养分水分资源使部分目标树生长发育向着高品位、大径级方向发展,通过提高林木的径级水平和提高森林活立木蓄积量来提高森林的生产力、稳定性和生态服务功能;

(6)保护性原则:多功能人工林作业模式不涉及到以完全自然保护为目标的经营管理,所有经营模式均具有生产功能,但需要在上述生态促进和生态友好的经营方式下执行,各种作业措施,包括抚育间伐、道路建设等要尽量保护林地土壤和其它类型生物,在作业中也要尽量保护固定样地和林地的自然环境,以确保对林分监测和评价的客观性。

以上6个原则具有相互依赖和层级控制的关系,即人工林经营需要最求高产性,但是必须满足对地力的维护,能促进土壤肥力持续发育,并以保证林地土壤不退化为底线。对地力维护的基本途径是利用树种的交互作用,通过利用不同属性的树种来开发森林的自肥能力来实现。这些目标不能只针对森林某个发育阶段设计,而需要在森林经营的完整周期尺度上考虑和设计。在所有经营时点上,利用个体差异来促进优势个体发展都是获得全局最优的基本操作。而包括了保护特殊林木到保护特殊生境的自然保护措施,也是是获得全局优化结果的基本需求。

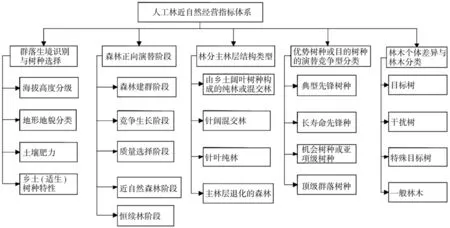

2 人工林多功能经营的技术指标体系

为了体现和落实人工林多功能经营的”生物合理性”、“利用自然自动力”和“促进反应力”这三个基本原则,建立了人工林多功能经营技术的指标体系。该体系包括(1)群落生境识别与树种选择;(2)森林正向演替的阶段;(3)林分主林层结构类型;(4)优势树种或目的树种的林学和生态学特性(树种关系);(5)林木个体差异和分类等5个层面的林分特征参考指标[10],是制定森林作业法的基本参考内容,5个层次指标按照顺序逐次作为对象林分作业法制定的参考,上一层指标规定了下一层的操作空间(见图1)。

2.1 群落生境识别与树种选择

群落生境是指森林和树木赖以生长的具体海拔、地形地貌、土壤母岩、气候水文、自然植被和其他干扰因素的空间综合表达,由这些客观要素表达的群落生境决定了一个具体地域可能生长和培育的林分类型、产品种类和生产能力,是从森林经营的需要出发对立地环境的一种抽象表达[11-12]。人工林多功能经营的群落生境图是从传统的作为森林经营计划工具的立地条件分类演化而来的,但它与原有森林经理学和森林生态学中的森林立地概念基本一致而侧重点不同,前者注重原生植物群落与综合立地因子的关系,后者注重立地因子的生产力估计和评价。群落生境类型就是基于生境要素分类并以建立近自然林分为目标而对群落生境做出的基本分类单元,所以,同一个群落生境类型是在空间上不一定相连但其自然性质和经营目标基本一致的森林地段。对于一个具体的地域根据不同的经营目标可对要素做出不同尺度的划分而产生不同详细程度的分类结果,并构成一个服务于不同目标的群落生境分类体系。

图1 人工林多功能经营指标体系逻辑框架Fig. 1 Logical framework of arti fi cial forest multifunctional management index system

群落生境调查和制图是人工林多功能经营的先决条件,其基础理论源于适地适树的经营思想,并将森林多种功能的发挥通过调查区划进行合理安排和设计。如把对立地条件要求最高且生态经济价值最好的树种优先设计在水肥条件最好的林地上,在水肥条件最差的立地上设计最耐贫瘠的长寿命先锋群落树种,以实现整体上对土地资源的优化利用和目标森林长期稳定的经营。

表达群落生境的4个主要指标是:(1)海拔高度分级,(2)地形地貌分类,(3)土层肥力分级,(4)乡土(适生)树种特性表。这4方面的量化信息最终支持森林经营中最重要也最容易出差错的立地与树种配合问题,及适地适树的问题,具体的指标分级和逻辑组合框架见图2。

图2 基于群落生境识别与树种选择配置逻辑框架Fig. 2 Logical framework of plant community habitat identi fi cation and tree species selection

(1)海拔垂直带分级和土壤类型

海拔和土壤类型主要影响树种和混交类型的选择,而坡度坡位主要影响对森林的经营强度。所以,定义经营对象空间一方面是可明确树种选择的方向和种类,另一方面可以使各类经营模式设计适应的应用区域和立地更为精确和可靠,从而保证稳定优化的实现长期森林经营目标。海拔分级需要根据所处地域的垂直地带性特征进行设计,图2以广西热带林业实验中心的垂直海拔分级为例。

(2)地形地貌综合分类

地形地貌包括了坡度(平、缓、陡),坡位(上、中、下部),坡型(凹、直、凸),坡向(阴、阳)等4个因子,在简明实用原则下的综合分类形成为一个统一的体系(平凹阴型、平直阳型、陡直阴型等)。不同区域有所差别,在南亚热带由于太阳高角度高,营林中对于立地的选择一般不考虑坡向的因素;而在温带地区,光照对林分生长影响显著,有必要考虑地形中的坡向因子;由于平坡接受光照较为均匀,所以在平坡条件下亦可略去坡向的影响等。这个分类对树种决策的影响在于,由平凹到陡凸的序列即是水肥要求高到耐贫瘠树种选择的序列。

(3)土壤养分状况分级

涉及土壤和立地的因素中,母岩、地形、土层厚度等是给定而不容易改变的,只有肥力、结构和腐殖质发育程度是可变的、也是对植被和经营措施敏感的指标。所以识别和分级针对森林经营有意义。

(4)乡土(适生)树种特性表

调查记录经营区内的乡土或适生树种,研究提出其核心生态和经营特征信息,是群落生境调查阶段的重要工作。主要树种的生态功能和经营特征对造林经营的树种决策十分重要。

群落生境中的海拔高度分级,地形地貌分类,土层肥力分级,乡土(适生)树种特性表等这4方面的量化信息最终支持森林经营中最重要也最容易出差错的立地与树种配合问题及适地适树的问题。

2.2 森林正向演替的阶段划分

划分林分发育阶段是森林发展类型设计的首要条件。只有在抚育作业前熟悉林分所处的发育阶段,才能准确定位林分的经营目标,正确引导林分的发展方向。按照森林正向演替进程划分为森林建群阶段、竞争生长阶段、质量选择阶段、近自然森林阶段和恒续林阶段[7,10]。

5个阶段划分的体系特征在于:它既不是完全按照森林自然演替发育进程的划分,也不是完全根据人工经营控制条件下的同龄林发育阶段的划分,而是结合森林自然演替特性和经营措施顺势促进可能性的阶段划分,充分体现了近自然森林经营“源于自然和尊重自然而又利于经营和高于自然”的设计理念优势。

森林经营中理解和利用森林发育演替进程是有效制定目标和计划的基础,不同林龄阶段的人工林的林分结构标志着人工林演替的方向和进程,同时也预示着生态系统的经营程度和目标,所以要想经营出结构稳定、生产力高的林分,需要通过研究森林动态变化来制定森林经营策略。人工林经营中是否能够认清并预见不同发育演替阶段林分结构的变化规律,以及如何根据林分生长规律实施经营措施以促进目标林分改造,决定着人工林经营计划的科学性和可行性。

在生态环境建设要求森林向异龄林状态发展的时代背景下,传统的人工林龄组划分技术指标已经不能满足实际工作的需要,本技术建立的森林发育阶段划分指标体系是一个森林经营的新型时间序列,与主要树种目标直径的结合使用是实现多功能森林生态系统建设的重要技术指标之一。

2.3 林分主林层结构类型

主要划分为4种类型:(1)由乡土阔叶树种构成的纯林或混交林,(2)针阔混交林,(3)针叶纯林,(4)主林层退化的森林。

无论哪个演替阶段的森林,其主林层的结构状态和树种是决定当前经营处理措施的重要因素。例如,对第一种主林层在第三演替阶段的林分,可以直接开始目标树体系作业而不需要其他任何措施;第四种主林层类型只能把目标放在第二代更新层的促进经营等。

主林层结构类型划分的意义在于,形式上可根据主林层结构分类确定人工林多功能经营的基本方向和设计模式,这是规定和影响整个森林经营的基本内容。

2.4 优势树种或目的树种的演替竞争型分类

主要考虑在上述森林发生演替的5个阶段上树种出现的时机和相对的竞争能力,生态学上主要表现为对光的竞争能力。按树种的光竞争特性划分为4类可操作的指示类型:(1)典型先锋树种;(2)长寿命先锋种;(3)机会树种或亚顶级树种;(4)顶级群落树种。这个序列的划分主要根据树种在群落发展演替中的相对竞争能力和在群落中的优势程度等指标,其划分受到地理气候区域和立地条件的影响。虽然只是在部分试点地区取得了初步的结果,并意识到树种的这个分类体系是与特定地理区域相关的,但是这种分类参考却能提高经营森林的长期稳定性。应用操作的原则是处于演替后期(指示值高)的树种可以补植或保留在指示类别低的树种组成的林分中,但不能反过来进行设计和操作。

2.5 林木个体差异与林木分类

无论是什么群落和树种、在那个发展阶段、处于什么林层结构下,单株林木个体质量的差异总是存在的,可以也必须在经营中加以利用才能取得更好的林学效果。目标树作业体系的合理性就在于考虑了个体差异并提出了规范化和量化差异的作业体系而成为近自然经营的基本技术。根据林木个体差异和竞争关系把所有林木分类为目标树、干扰树、特殊目标树(辅助木)和一般林木,各类型林木的具体解释和判别标准参见前期研究成果[7-10]。

3 经营计划与作业设计技术子系统

3.1 多功能经营区划与经营类型设计

森林多功能经营区划是对森林经营单位内分布的所有森林按给定的原则和标准划定其功能类型,区划的目的是实现多功能分级经营,即不同的森林功能对应不同的经营强度。它是制定森林经营方案编制中的一个重要环节,根据经营目标和限制条件把经营对象划分为I-IV级多功能经营的空间区域类型,作为具体林分经营规划的初始条件,为森林作业法设计提供细致的技术支持。

以中国林科院热带林业实验中心的多功能森林经营区划为例;根据热林中心的经营实际,结合多功能区划结果,按照森林的各项功能相应的经营限制的程度,确定以下4个经营区(见表1)。按经营强度从低到高依次为:

表1 主要树种生态功能和经营特征Table 1 Ecological function and management characteristics of main tree species

(I)特殊生态公益林保护经营区:具有保护性质的功能区域,实行严格保护。

(II)一般生态公益林保护经营区:可进行经营性采伐的生态公益林区域。

(III)限制性商品林经营区:可进行收获性采伐,但受一定条件和经营措施限制。

(IV)一般性商品林经营区:不受特定功能限制的区域为纯用材生产区域。

根据经营分区结果,利用GIS的空间分析和制图功能进行区划制图。方法学的要点是在森林主导功能区划理念和地理信息系统(GIS)技术支持下,根据森林经营的各类限制条件,制定出表达这些限制的GIS图层,在将所有图层投影的一个图面上,再根据同一空间限制因子的情况作出不同限制区域的区划,从而提出符合国家和地方对生态环境保护、土地和森林功能要求和限制条件的森林功能区划原则、区划方法和区划结果,指导森林经营深入执行。进一步的具体方法请参考相应的技术文件[13]。

3.2 森林发展类型设计

森林发展类型设计是人工林近自然经营的重要技术,是一种目标森林规划方法,“发展类型”是利用自然规律而规划设计的一种稳定的目标森林类型。是将潜在天然森林植被及其演替进程与森林培育的经济需求和技术可行性相结合的一种近自然森林培育的导向模式[7]。

森林发展类型设计规划出了未来一段时间内森林动态发展过程和目标,这种设计主要是在林分或更高层次上描述一般近自然森林经营的现实影响,是一种在对森林植被干扰和演替广泛理解的基础上形成的。

作为人工林经营的一个重要工具和森林经理的重要任务,此种模式设计主要包括:

(1)目标林相的研究和应用,目标林相的制定取决于现有立地条件下经过较长时间才可实现的森林发展目标,并且要能反映当时的森林结构;人工林近自然经营指标体系中的群落生境识别与树种选择指标是目标林相的制定前提,只有完成了以上指标的调查和设计才能真正做到适地适树。

(2)根据演替地位和近自然度分析资料把森林发展类型划归到与之相适应的天然森林群落,并且特别注意所有参与混交树种的生长过程及对立地、营养物质、水分的需求和可能;

(3)在相同的立地环境时根据不同的现有植被情况和经济需求,努力通过树种和混交方式产生各种不同的森林结构形式,它所给出的数据涉及较高年龄的林分结构指标说明;

(4)为生产木材提供的相关资料包括小径材、干材和优质材等3类材种可能达到的目标直径,为了达到目标直径所需的生产周期,高峰生长期后林分保持的胸高断面积等技术参数;

(5)生产目标必须遵循森林发展类型的立地类型和树种选择原则,并提出森林抚育应该遵循的方法和程序;

(6)分析生产目标与立地类型之间存在的距离,并提出经过抚育的林分可能调整的次级目标,特别是促进天然更新和目标树直径修改等问题。

多功能人工林经营的目标林分树种结构、水平结构和垂直结构这三个方面目标可以通过森林发展类型设计加以表达。具体森林发展类型的设计案例可参见黄土高原油松林近自然经营技术指南[11]。

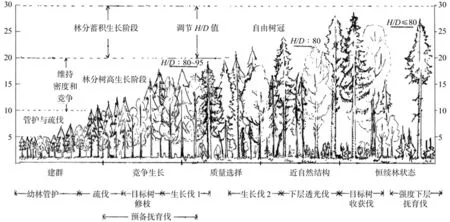

3.3 全周期经营作业法设计

作业法设计技术是森林经营领域的一个技术创新发展,其方法学的基本原理在于把森林生长的自然自动力与人为措施的经营作用力组织起来,形成合力,这个“合力”就是人工林多功能近自然经营的优势所在。全周期森林作业法设计的方法学与森林近自然度结合,构建了我国人工林经营的多功能森林作业法体系[14]。

传统的用材林经营中,针对作业级的森林经理计划是用基于数量成熟的轮伐期为明确的经营周期指标,实现对森林生长动态进程的整体控制和经济生产计划。但是,森林在数量成熟时的大部分森林生态和林学的质量指标并没有成熟,所以轮伐期仅仅表达了森林生态系统中人们希望的木材数量的单向发展进程,而森林经营的历史已经说明,森林作为复杂的生态系统在这个数量指标上是难于重复实现的,这也是轮伐期林业难于实现可持续发展目标的一个根源。为此,需要重新选择有效的参考体系和技术指标。

生命周期经营的作业法就是同时考虑森林的数量和质量指标在整个森林生长周期内的发展变化情况,以林分优势高所代表的垂直结构为依据而作出的阶段划分和相应的经营作业或收获的整体框架设计(见图3)。

把森林从人工造林或自然更新建群到生长发育末期这个森林生命周期划分为5个林分垂直层次结构类型,针对各个层次制定相应的抚育作业技术要点,从而保证抚育作业针对每一株林木、每一个阶段的生态关系和生长需要而作出,这种淡化了林分年龄并回避了轮伐期等固定时间规定而突出林分结构特征的经营作业计划方法具有提高抚育的林学效果、减少不必要的操作和提高作业经济效益的优势。

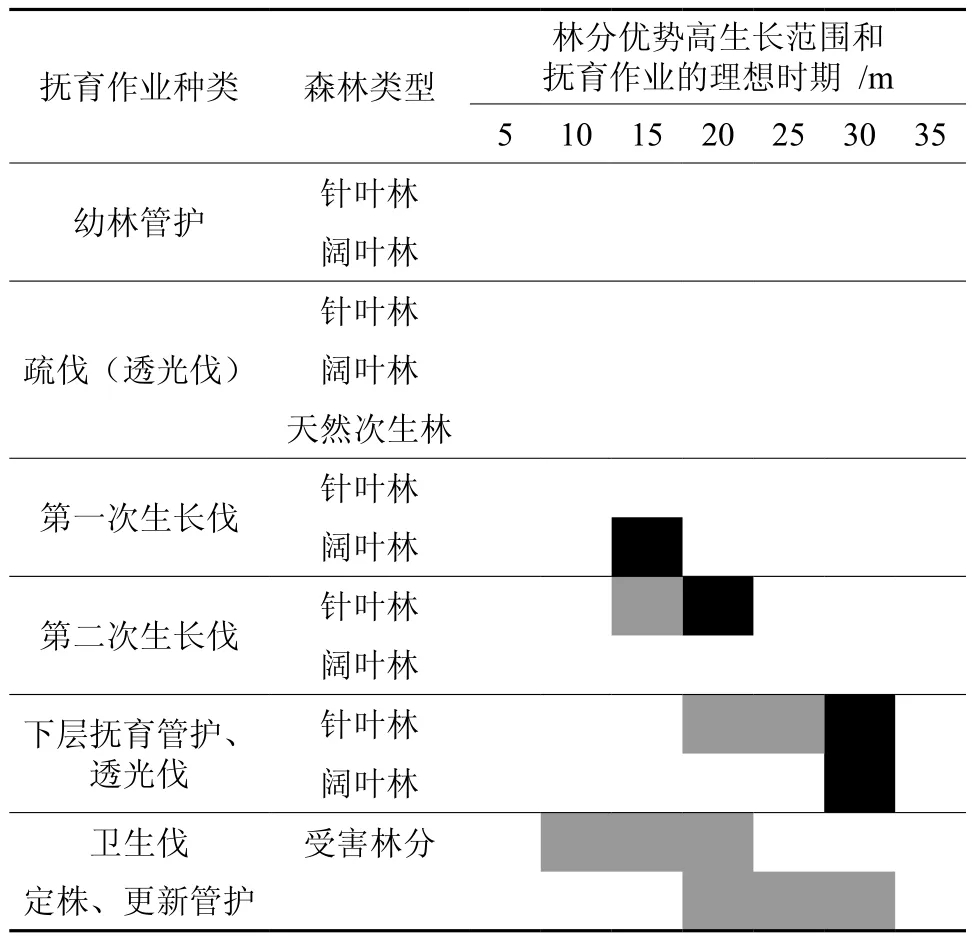

3.4 当前林分作业设计

当前林分作业设计:针对当前林分在5个指标体系的具体取值情况,确定当前林分的抚育经营作业类型、主要和辅助经营措施等内容,执行作业设计调查,完成林分作业设计(见表2)。

表2中提出了由林分优势高代表的发育阶段与不同抚育作业类型的对应关系,是根据发育阶段确定抚育经营类型的基本决策参考模式,也给出了完整森林抚育经营类型按时间和对象树种特性的结构-过程关系。这个方法学在新修订的《森林抚育规程》中得到表达,并进一步在《森林抚育规程解读》中具体应用。

4 抚育措施规范化体系

图3 基于林分发育特征的全周期森林抚育经营示意Fig. 3 The whole ycle forest management based on characteristics of stand development

表2 林分抚育作业类型与林分优势高生长范围的时间配合†Table 2 Time matching between stand tending types and dominant stand height

森林抚育是从森林建群阶段的幼林护理开始到恒续林阶段目标树收获等所有林分作业工作的总和,抚育的基本概念是通过技术优势与自然优势的有机结合来不断优化森林的组成结构和生长过程,最高目标是获得源于自然又高于自然的森林质量和健康稳定的生态系统。而针对具体森林的特定抚育设计都是整个整体框架中某些要素和过程的有机组合。

在实际抚育作业中,这些措施不是孤立执行的,一个森林抚育的作业可以包括2个以上的作业措施和内容。如在执行生长伐作业中,包括了采伐干扰树、促进天然更新、针对目标树的修枝等作业内容。表2给出了林分抚育作业措施与林分优势高生长范围的时间配合表,可在实际抚育作业设计和施工时参照。

抚育作业法设计的技术关键又在于把森林生长的自然自动力与人为措施的经营作用力合理的组织起来,而作业法的最佳组织原则是实现顺应自然的经营,即尽可能开发和利用自然力,并使得所有必要的人工力与自然力形成合力,使所有的经营措施在人工林生态系统中得到积极的自然响应,而不是没响应或负面的响应。作业法的技术组织内容包括:(1)森林发育的完整周期和进程调控;(2)林分结构与功能对应;(3)树种竞争与配合模式;(4)个体差异和选择可能。

人工林多功能经营的作业措施是指为实现森林发展类型的经营过程制定的一系列经营活动,包括:林分抚育采伐措施、主伐收获措施、林下补植、混交造林、保护和促进天然更新、必要的施肥、浇水、割灌、除草等一系列作业措施的统称。所有作业措施需要围绕具体的经营对象的功能限制、结构特征和过程模式设计执行才能取到应有的作用,所以,这个作业措施技术子系统的目标是实现林分作业措施的体系整合与规范,使得使各个作业技术要素互相联系、互为补充、承上启下地贯穿于整个经营技术系统始终,以保证所有措施对于系统目标的有效性,形成科学完备的措施技术体系。详细的规划化技术内容参见《森林抚育规程解读》[8,15]。

5 典型案例与示范

在经营单位层面,中国林科院热带林也实验中心已经于2013年开始执行《多功能森林经营方案》工作,在整体上进入多功能森林经营的状态,并作为森林经营技术培训和教育的基地,近年来在国际(亚太森林网络培训、中德合作研究基地等)、国家和地方(比如福建泉州市近自然经营培训)等多个层次的森林经营技术培训中发挥作用。由课题支持开展研究示范的陕西黄龙山和乔山林业局、哈尔滨市林业局丹清河林场等森林经营单位于2009年结束的“中国多功能林业发展道路探索”国家林业局调研项目中作为典型案例得到认同[3]。

这些经营单位在都进入了2013开始设置执行的全国15个森林经营样板基地中(见图4)。成为我国的首批多功能森林经营的典型案例。

图4 人工林多功能经营技术体系案例示范示意Fig. 4 Model demonstration of multifunctional arti fi cial forest management system

在典型森林经营类型层面,在2006—2012年间的项目研究中建立了10个以上的森林模式示范森林,后来在国家林业局造林绿化司的样板基地建设项目和科技支撑课题的推动下,目前已经建立了大量示范森林;根据2015年执行的“全国森林经营样板基地建设中期评估”工作结果,我们总结成10个多功能森林经营的类型组,包括有84种典型森林经营的模式为:

(1)松杉类人工针叶林抚育经营类型的有14种;

(2)人工针叶纯林近自然化改造类型的有14种;

(3)速生树种阔叶人工林抚育经营类型的有4种;

(4)以珍贵树种大径材为主导目标的经营类型的有12种;

(5)退化人工林恢复经营类型的有4种;

(6)退化天然次生林抚育经营类型的有7种;

(7)天然林抚育经营类型的有15种;

(8)多功能竹乔混交林经营类型有1种;

(9)景观游憩和科学教育经营类型的有3种;

(10)结合林下非木质资源培育经营类型的1种。

6 结论与讨论

人工林多功能经营技术体系把先进的思想与中国的实际结合,首次形成了中国特有的人工林多功能经营技术体系,该体系包括“多功能经营理论”、“经营设计的指标体系”、“功能区划与森林发展类型设计”、“森林作业法体系”、“作业措施规范”、“典型案例与示范”等6个技术子系统。其中包括以下创新性内容:

本技术体系从森林经营的宏观时空尺度(森林演替)、林分尺度(主林层结构类型)、物种类型尺度(优势树种光竞争类型)和林木个体尺度(个体差异和竞争关系)等4个层面上研究提出了思考和设计了森林经营的技术体系,经营目标表达上用“森林发展类型”的森林动态培育进程模式取代了“目标林相”的静态表达方法,根据当前主林层结构类型完备划分提出了4类经营处理方向,目标树林分作业设计基于个体差异和竞争关系提出精细的当前抚育或采伐作业和促进措施设计模式,垂直结构导向的生命周期经营计划方法为跨世代的森林经营保持了一个针对“发展类型”目标的技术计划保障。是一个针对人工林多功能经营目标的全新的经营技术体系。

这个技术成果目前还存在的主要问题是:(1)尽管一部分试验示范森林取得初步成绩,但在森林经营单位层面上还缺乏真正成功的人工林近自然经营案例;(2)实施这个近自然经营体系从理念和计划到作业设计和林分施工层面的技术培训示范要求较高,技术应用推广还缺乏深入的作业技术标准、培训教材和组织管理规章等各类细致的工作;(3)技术体系的核心要素缺乏量化和优化的模型验证及技术工具开发支持;(4)应用效果缺乏整体经济效益分析和长期可靠的林学动态数据支持;(5)森林多功能效益和发展动态的监测评价技术开发不足。

[1]靳 芳,鲁绍伟,余新晓,等.中国森林生态系统服务功能及其价值评价[J].应用生态学报, 2005,16(8):1531-1536.

[2]赵同谦,欧阳志云,郑 华,等.中国森林生态系统服务功能及其价值评价[J].自然资源学报, 2004,19(4):480-191.

[3]中国林业科学研究院“多功能林业”编写组.中国多功能林业发展道路探索[M].北京:中国林业出版社,2010.

[4]国家林业局.中国森林资源报告(2009-2013) [M].北京: 中国林业出版社, 2014.

[5]Hubbard W, Latt C, Long A. Forest terminology for multipleuse management[R]. Florida: University of Florida Cooperative Extension Service, 1998: 1-16.

[6]李智勇,温亚利,王登举,等.主导协同经营导论[M].北京:科学出版社,2013.

[7]陆元昌.近自然森林经营的理论与实践[M].北京: 科学出版社,2006.

[8]陆元昌,蒋三乃,雷相东,等.森林抚育规程解读[M].北京:中国林业出版社,2016.

[9]陆元昌,刘宪钊.多功能人工林经营技术指南[M].北京: 中国林业出版社,2014.

[10]陆元昌,张文辉,曹旭平,等.黄土高原油松林近自然抚育经营技术指南[M].北京: 中国林业出版社,2009.

[11]陆元昌, 张守攻, 雷相东,等.人工林近自然化改造的理论基础和实施技术[J].世界林业研究, 2009,22(1):20-27.

[12]陆元昌, 雷相东,洪玲霞,等.近自然森林经理接话技术体系研究[J].西南林学院学报, 2010,30(2): 1-5.

[13]国 红,陆元昌,雷相东,等.基于 GIS 的青山实验林场森林生态分类系统[J].林业资源管理, 2013,(4): 126-130.

[14]陆元昌, Werner S, 刘宪钊,等.多功能目标下的近自然森林经营作业法研究[J].西南林业大学学报, 2011,31(4):1-6.

[15]韦铄星,刘晓蔚,刘雄盛,等.桉-草复合经营模式土壤理化性质动态分析[J].中南林业科技大学学报,2016,36(3):67-75.

Technical system for plantation multi-function management

LU Yuanchang, LIU Xianzhao, LEI Xiangdong, WANG Hong, XIE Yangsheng, HONG Lingxia, GUO Hong

(Institute of Forest Resource Information Techniques, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China)

Technical system for multi-function management of plantation is a scienti fi c and technological achievements belong to forest management which is major on application research as well as technology development and basic research. Drawing lessons from international advanced theory and method of multi-function forestry and close-to-natural forestry, using the ideas and methods of system engineering and combining with Chinese situation. Basing on the integrity and maneuverability of forest management planning and operation designing. This technical system including: (1) theory and principle of multi-function management of plantation; (2) indexes system of management designing; (3) management planning and operation designing; (4) silvicultural systems; (5) standardization of operation measures; and (6) typical cases and demonstration. Systematic classi fi cation, quanti fi cation and standardization methods were used to assemble above 6 parts. Generally formed from theory, index, technologies, processes, measures to the demonstration case of integrated multi-functional management technology system with Chinese characteristics.

plantation; multi-function management; index system; management planning; operation designs; silvicultural system

S753.5

A

1673-923X(2017)07-0001-10

10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.07.001

2016-03-14

国家林业局造林绿化管理司委托项目“全国多功能森林经营关键技术和主要森林类型作业法体系研究及示范”(169201531);国家自然科学基金项目(31400538);国家“十三五”重点研发计划子课题(2016YFD060020501)

陆元昌,研究员,博士;E-mail:ylu@caf.ac.cn

陆元昌,刘宪钊,雷相东,等.人工林多功能经营技术体系[J].中南林业科技大学学报,2017, 37(7): 1-10.

[本文编校:吴 毅]