腰肌劳损的发病机制与防治

叶启彬

专家论坛

腰肌劳损的发病机制与防治

叶启彬

腰肌劳损;第三腰椎横突;骨科;腰痛

腰肌劳损是骨科门诊最常见的疾病,是下腰痛的常见病证之一,其发病率占腰痛的70%[1]。但目前对腰肌劳损的发生与发展的解剖及生物力学机制还缺乏系统的论述,其命名、诊断及治疗方法都还比较混乱[2],如L3横突综合征、腰背肌筋膜炎、小关节嵌顿、臀中肌综合征、腰肌拉伤等,因此其误诊误治仍较普遍,给防治带来许多困难。国外称腰肌劳损为“lumbar muscle strain”,其基本意思是“拉紧”,强调过度使用、过于用力致使下腰部分肌肉或韧带拉伤,并未完全道出本病真谛,常误认为是腰肌机械力外伤。其实,腰肌劳损主要是“慢性积累性劳损”,其发病与L3横突特殊的解剖结构、力学与神经支配都有密切关系,有必要搞清楚。

1 腰椎的解剖及生物力学机制

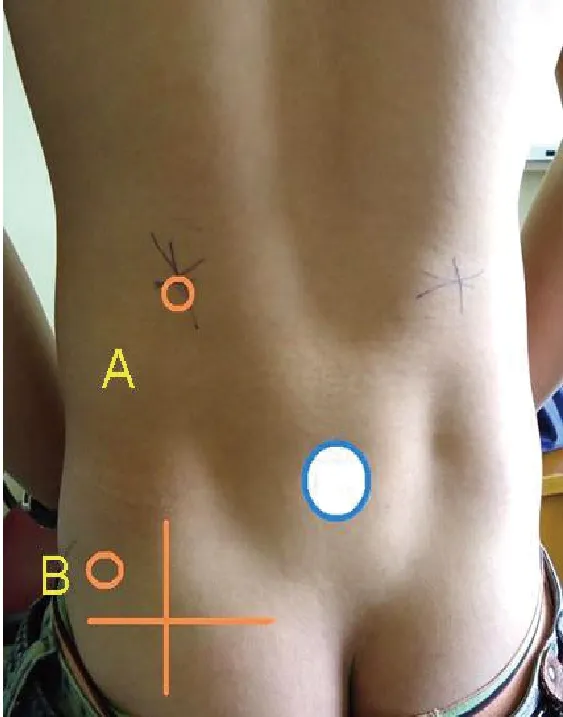

1.1 腰椎因素 腰椎处于较稳定的胸椎与骨盆之间,为人体之中点,在运动中受剪性应力最大[3-7],并在脊柱形似宝塔的结构中处于基底部位,承受工作和劳动的重力最大,加上L3结构特殊性,易发生腰肌劳损。腰肌劳损简单地说就是L3横突上附着的肌肉劳损发炎而刺激邻近的臀上皮神经引起腰痛及放射痛等一系列临床症状。常见以坐姿为职业的人,近年更多发于无节制玩电脑、玩手机微信的年轻人。腰肌劳损可以说是坐出来的毛病,因为腰椎横突尖部承受的应力来自前后两个方面:后部腰背筋膜、骶棘肌、多裂肌和前方腰方肌和横突棘肌,许多都附着在横突[2]。L3位于脊柱前凸的顶端,居全腰椎中心;L3横突最长,是应力集中区,经常久坐弯腰时,腹肌放松了,上半身重量全由腰肌负担,横突尖部(特别L3横突)直接承受最大的牵拉张力,日久发生腰肌损伤(急性少见,多为慢性),引起局部组织的炎性渗出、充血、肿胀,继而发生滑膜、纤维组织等无菌性炎性反应[8,9],形成腰肌劳损第一个体征(L3横突压痛点)(图1A),无菌性炎性反应产物可刺激邻近的臀上皮神经纤维,引起疼痛和放射痛[10]。

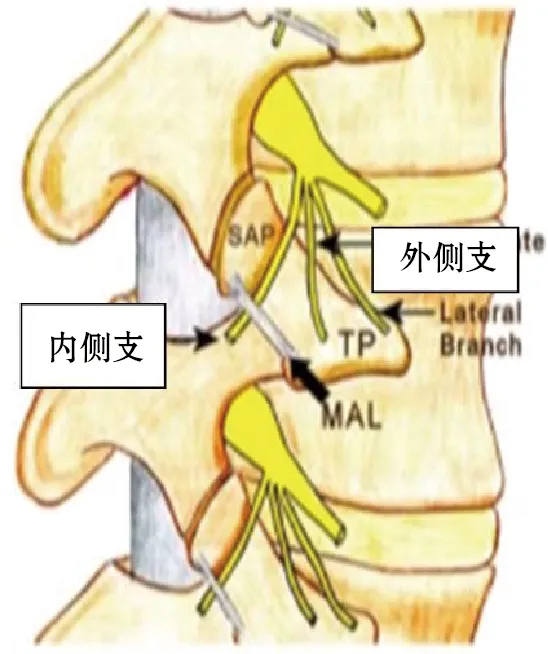

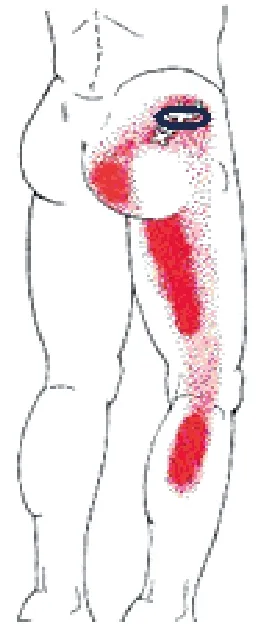

1.2 臀上皮神经因素 臀上皮神经是L1、L2、L3后支的外侧支(后外侧支),于横突根部后方分出的神经纤维斜向外下(图2), 分出至骶棘肌的肌支,在穿过骶棘肌和腰背筋膜后层,在L3横突附近神经纤维最密集(图3A),于骼后嵴附近组成几条神经,称为臀上皮神经[11-13]。它越过髂嵴,在股骨大转子与L3连线交于髂嵴处,平行穿出深筋膜,下行分布于臀部上及中区浅筋膜及皮肤;并在骶棘肌外侧缘与髂嵴之交点稍下外侧处,进入臀中肌、阔筋膜张肌(图3B),其体表定位点为半侧臀部的外上象限区,常可以在此找到一个明显压痛点(图1B)。 这是临床诊断的一个重要的标志点,L3横突压痛点是另一个压痛点。腰肌劳损发作,受臀中肌、阔筋膜张肌收缩“卡压”刺激,可感到胯部不吃力,并且腰痛可沿髂胫束向下放射到大腿外侧至膝部,甚至小腿“酸胀”感。臀上皮神经的内侧支和最内侧支有半数在髂嵴上缘、骶棘肌髂嵴附着部内、外2 cm 的范围内,进入臀后部浅筋膜中,因此常常有患者主诉在骶尾部疼痛(图3C处),但这个点是腰肌劳损的远端放射痛现象,不是病的原发点,对此无需治疗。

图1 腰肌劳损压痛点

图2 脊神经后支分支

图3 臀上皮神经分布

2 诊断要点

2.1 临床症状 反复发作的一侧或双侧腰部酸痛、胀痛,疼痛可以在夜间或者体位变换时加重,活动后可略缓解,且可放射到骶尾部、臀外侧,大腿外侧至膝关节(偶小腿酸胀),但不放射到踝足部;少数可引起腹股沟内侧和下腹部酸痛[10]。

基于上述发病特定的临床症状和体征,即可诊断,使用我们制定的上述标准诊断治疗100例门诊患者,准确率达到85%以上。

3 易误诊为其他病变的原因

由于腰肌劳损病变涉及腰部、臀部及大腿部,跨度大,症状多,常常被误诊为其他病变而误治;或导致一些医师将治疗措施(针灸、烤电、拔火罐、按摩等)错放到疼痛放射的部位,以至效果不佳。腰肌劳损为什么除了腰痛外还引起其他部位的的疼痛呢?需要从肌肉、骨骼和神经解剖去理解。

3.1 误诊“肾虚腰痛”“椎间盘突出” 因为L3横突位于“腰眼”处,中医常诊为“肾虚腰痛”; 多数腰肌劳损患者常常因腰痛可放射至大腿外侧至膝关节和小腿肚酸困不适,常常误诊为“椎间盘突出” ,但无明确节段分布,不放射到踝、足部,可排除椎间盘突出(图4)。

3.2 误诊为股骨头坏死 在腰肌劳损时,由于臀上皮神经受刺激,臀中肌收缩时会使已激惹的臀上皮神经产生疼痛加重而自发产生保护反应,会自发停止臀中肌收缩,因此患者常有踩空感,或胯部不吃力感,常被误诊为股骨头坏死。

3.3 误诊为精索炎、附件炎、阑尾炎等 腰肌劳损也可引起腹股沟内侧疼痛,这是因为支配内收肌群及大腿内侧皮肤和髋关节囊,闭孔神经纤维来自L2、L3、L4神经前支,以L3神经的纤维最多,当L1~3发出的脊神经后支受到刺激时,可发生“泛化反应”(或曰“同根现象”)反射性影响由前支形成的闭孔神经,以至股内收肌肌紧张,出现腹股沟内侧疼痛和下腹部不适,并有压痛。常常误诊为“ 精索炎”“附件炎”和“阑尾炎” 等。

图4 腰肌劳损胯部酸痛和腿外侧及膝放射线路图

4 腰肌劳损的命名

目前,腰肌劳损命名仍然多种多样,除腰肌劳损外,比较多见的腰三横突综合征、腰背肌筋膜炎、小关节嵌顿、臀中肌综合征、腰肌拉伤、臀上皮神经卡压等,给诊治带来不便。多年的临床及腰部的解剖及生物力学众多研究,已发现本病与背侧腰背部肌肉长时间紧张收缩,出现无菌性炎性反应是病症的起因,特别是第3腰椎横突上附着的肌肉,因过长时间单一弯曲姿势、过重负载或是肌力平衡失调,使肌肉和筋膜等受到经常性的牵拉刺激,日积月累,形成“积累性劳损”,在肌腱韧带等附着处便发生与急性损伤相同的病理变化:渗出、肿胀而出现疼痛体征而在肌、筋膜附着处发生无菌性炎性反应。除引起局部腰痛外,并刺激邻近的神经分支而产生一系列放射性临床表现。腰部的神经解剖研究特别是臀上皮神经解剖构成、行经路线和支配区研究已比较成熟[8-13],已能比较准确解释腰肌劳损所引起的病变起源处症状(腰眼部位)腰疼和一系列的伴随的下源性放射症状,已能涵盖第三腰椎横突综合征、腰背肌筋膜炎、小关节嵌顿、臀中肌综合征、腰肌拉伤等。所以采用”腰肌劳损”命名似乎更符合本病的发病解剖和力学机制。临床按下述腰肌劳损方案治疗后,症状体征可完全消失。故建议可以考虑用腰肌劳损去取代过去因病因不太清楚时所使用的含义比较笼统的各种“综合征”等名词。

5 腰肌劳损的治疗与预防

概括地说就是大家都“会治”,但腰痛就是反反复复不好, 因为目前治疗上,大部分只在停留在变更各种止痛药止痛,不注意或不重视去消除或减少无菌性炎性反应发生的根源,即调整在工作中、劳动中的不正当姿势,克服给骨骼肌附着处带来的超负荷应力,重建破坏了的人体平衡。所以,止痛药一停,病又复发。为了改变这种状况,对这些患者的治疗,应采取“标本兼治”的措施:除了对症治疗,尽快止痛和解除肌肉痉挛外,还需针对原发因素,消除或减少骨骼肌附着处超负荷应力,阻断组织变性挛缩的恶性循环,转化轻度变性组织为正常。治疗原则如下:

5.1 控制急性炎性反应、止痛 抗无菌性炎性反应至今没有有效或特效的药,其根本原因在于无菌性炎性反应没有细菌,因而缺乏新药研制的受体靶子。所以,无菌性炎性反应及其相关的各种疾病如颈椎病、腰椎病、肩周炎等等一直在折磨着亿万人的健康,包括药学家自己。目前临床用药均为消肿止痛的,即是所谓“治标”的。常用扶他林肠溶片25 mg,3次/d,饭前20 min口服,止痛效果虽稍差,但减少炎性渗出、消肿较好。在压痛点贴敷麝香壮骨膏,辅以特殊体操,一般3 d~1周,即可好转。也可同时做痛点滑动按摩。疼痛严重患者也可作痛点封闭治疗,但注意,止痛是为功能调节和锻练创造条件。

5.2 针对病发的因素,进行调控锻炼 如上述腰肌劳损发病主要是由于以坐和过长时间的弯腰造成,所以,要特别关注加强腰背肌功能锻炼,特别是伸展肌功能锻炼指导,加强相关肌肉的抗疲能力,使机体重建新的平衡。根据以前患者反映,医师让他们做小燕飞时疼痛不易坚持,笔者分析发现,原来是由于小燕飞时,需要两头翘起伸展锻练,使腰部已经劳损疼痛肌肉,在锻炼时还要同时负担身体两端重量,会使腰痛加重。为此,笔者推荐易行而又有效的锻炼整个腰背部伸肌的椅子操和仰卧挺腹操(图 5、6)代替“小燕飞”。

笔者设计的椅子操,只需有一把牢固的椅子,就可以随时、随地做,不受气候影响,不致带来运动创伤。做法很简单,就像坐在椅子上练“打挺” 动作。介绍如下:(1)椅子操,坐在一个牢固的椅子上,向前弯腰放松——进行三联动作:头颈尽量轻柔后仰当背紧贴椅子背时,向后伸展胸腰椎,同时用力扩胸两下并借力向上挺腹两次至臀部稍稍离开椅子面(锻练腰肌、腰-骶部肌肉),然后腹直肌收缩向前归位,放松休息5 s后,再重复上述动作,这样来回来做,两次之间间隔不少于5 s,以避免运动疲劳。每天练2~3次,每次20~30 min。办公室白领工作1 h 后,能锻炼2~3 min,能有效防治腰背痛。注意不能站着练,以免损伤椎间盘!

(2)仰卧挺腹操:晚睡觉前,早上起床时做(如图示)。仰卧在床上,膝关节屈曲90°,两肘屈曲支撑在身体两侧,然后用力向上挺腹,直至臀部离开床面,逐渐的加大幅度,然后不停留马上向下回落,一定要间隔休息5、6 s后,再重复上述动作,不要太快,每分钟做6~7次即可,做15~20 min;累了中间可以稍歇一会儿,一天做2次,会收到意想不到的效果。上述两种体操已在临床应用20多年,具有明显的预防和治疗各种腰痛的功能。

图5 打挺→腰伸展→臀部稍稍离开椅子面

图6 仰卧挺腹操

6 小 结

腰肌劳损是骨科门诊的常见疾病,其发病率占腰痛70%。目前对本病的命名、诊断及治疗方法都还存在着混乱和误诊误治。如今,腰部的生物力学研究,神经特别是臀上皮神经解剖构成、行经路线和支 配区研究均已比较成熟,已能比较准确解释腰肌劳损所引起的上源性症状(腰眼部位)腰疼和一系列伴随的下源性放射症状,已能涵盖过去各种“综合征”。既然临床比较统一认为腰肌劳损发生是背侧腰背筋膜和腰肌长时间牵张收缩所致肌肉慢性劳损积累引起的,“腰肌劳损”命名是乎更符合本病发病的解剖和力学机制,多数人也比较熟悉,容易找到病变部位和采取较正确的治疗方法,临床上按腰肌劳损理论相关措施治疗效果也比较好。因此,建议统一认识,用腰肌劳损取代过去因发病机制不明时而采用的各种“综合征”等诊断用词。

[1] 安晶晶,宁 宁.下腰痛的流行病学最新研究进展[A].全国第10届骨科护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编. 2008-05.

[2] 倪朝民, 何娟娟.第三腰椎横突综合征的基础与临床研究[J].中国骨伤, 1998, 11(2):23-24.

[3] 周秉文.腰背痛[M].2版.北京:人民卫生出版社, 2005:153.

[4] Moore K L,Dalley A F.Clinically oriented anatomy[M].5th ed.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,2006:478-530.

[5] Yoganandan N,Mykiebust J B, Cusick J F,etal.Functional biomechanics of the thoraco lumbar vertebral cortex[J].Clin Biomech,1988,3(1):11-16.

[6] Adams M A,Hutton W C.The mechanical function of the lumbar apophyseal[J].Joints Spine,1983,8(3):327-330.

[7] Adams M.Hutton W.The effect of posture on the role of the apophysial joints in resisting inter vertebral compressive forces[J].J Bone Joint Surg(Br),1980,62(3):358-362.

[8] 刘广杰, 林发雄. 第三腰椎横突综合征发病机理的探讨[J].中华骨科杂志, 1983, 3(5):265-267.

[9] 陶 甫, 李墨林.第三腰椎横突综合征[J].中华骨科杂志,1981, 1(3):165-167.

[10] 史银良, 王永红, 张永谦, 等.脊神经后支阻滞治疗第三腰椎横突综合征[J].颈腰痛杂志, 1996,17(3):161.

[11] 金绍岐.实用外科解剖学[M]. 西安:陕西科学技术出版社,1987:394-498.

[12] Brown M F,Hukkanen M V,McCarthy I D,etal. Sensory and sympathetic innervation of the vertebral endplate in patients with degenerative disc disease [J]. J Bone Joint Surg(Br),1997,79(2):147-153.

[13] 梅芳瑞.对腰神经后支症与腰椎间盘突出症的初步探讨[J].中国矫形外科杂志,2007,15(23):1835-1836.

R685

叶启彬,本科学历,主任医师。

100032,中国医学科学院北京协和医院骨科

(2017-06-10收稿 2017-07-20修回)

(责任编辑 岳建华)