大学生手机控影响因素研究

苟延峰+孙丹丹+周洁

摘 要:智能手机在给大学生带来便利的同时,也在某种程度上使得大学生手机依赖程度加深,手机控日趋严重。借助问卷调查数据的实证分析和建构大学生手机控影响因素的多元回归模型,可以得出,大学生手机控行为受到父母教育方式、手机科技、性格、家庭经济地位、自制力、兴趣爱好等因素的影响和制约。为帮助大学生端正手机使用态度、树立正确的手机使用观、促进身心健康和全面发展,

现阶段还需要从大学生自身和外部环境等方面着手进行改进工作。

关键词:大学生;手机控;回归分析;影响要素

中图分类号:C91文献标识码:A文章编号:1672-1101(2017)05-0086-05

Abstract: With the convenience brought by smart phones to college students, their dependence on it deepens, and the phenomenon of phone freaks becomes more and more serious. With the empirical analysis of the questionnaire survey data and the multiple regression model of the influencing factors of phone freaks among college students, it can be concluded that the college studentscontrol of smart phones is influenced by factors such as parent education, mobile science and technology, personality, family economic status, self-control and interest, etc. In order to help college students correct their attitudes towards the use of smart phones, establish a correct view of the use of smart phones, promote physical and mental health and overall development of the mind and body, at present it is necessary to deal with the problem from the perspectives of the college students themselves and the external environment and so on.

Key words:college students; phone freaks; regression analysis; influencing factors

一、問题提出

(一)一个热议中的话题:手机控

伴随着网络科技的快速发展,手机控已成为社会各界普遍关注的话题。“手机控”不等同于手机依赖,轻微的手机依赖有利于交流、扩大视野、放松心情等,而过度的手机依赖在某种意义上可称之为手机控。关于“手机依赖”,多数学者指出,手机依赖是指人们在日常生活中因过渡使用手机而造成生理、心理和社会功能等的损伤。此外,也有学者将手机依赖与移动互联网和自媒体的使用关联起来,进而指出,手机依赖是由于个体沉迷于手机上的娱乐等产生的对手机的渴求感和依赖感,以至于影响了工作和生活。可见,所谓的“手机依赖”是指长时间地使用手机,热衷于通过手机进行各种活动,对手机使用有强烈、持续的附着感,会对人们身心健康、社会交往产生严重后果的行为。而“手机控”则是一种严重的手机依赖行为,是指人们对手机有强烈的手机情结,极度地依赖手机,把手机当作随身必备物,离开手机就会无所适从。

(二)手机控的特殊群体:大学生

近年来,随着移动互联网技术的高速发展,手机凭借其轻巧、便捷等优点受到了众人的青睐,且为大学生频繁使用手机媒体提供了客观基础。相应地,大学生手机控问题也日渐严重。近些年来,学术界的专家学者分别从心理学、管理学、教育学等多学科对手机控现象进行了丰富的调查与研究,并取得了一系列成果。

在探讨手机依赖主观影响因素方面,张晓旭认为大学生手机依赖行为是由于大学生对于手机使用的过度合法化和缺乏对工具理性的批判以及对交往理性的认识不清所致[1]。部分学者,如刘红和姜永志则认为孤独感与手机依赖倾向密切相关,孤独的大学生更容易倾向于利用手机网络社交功能来逃避现实社交不良,从而产生手机依赖[2-3]。而刘雪则研究认为女生因体验到多于男生的压力感、孤独感等负面情绪更倾向于用手机联系外界,从而导致女生更加依赖于手机。同时她还指出学理科的人使用手机频率更高[4]。也有学者站在个体性格的角度研究,如黄海等人的研究发现大学生人格特征与手机依赖关系密切,是影响手机依赖的重要变量,是手机依赖形成的重要因素[5]。此外,某些学者从成长环境的角度出发构建了手机依赖的影响要素模型,如邓兆杰等人认为父母教养方式、主观幸福感影响手机依赖[6]。而王月琴等不仅探讨了主观幸福感与手机依赖的关系,还进一步从领悟社会支持的角度探讨了手机依赖问题[7]。还有梁莹认为大学生产生手机依赖行为既受主观因素的影响,如个人性格气质和自我管理能力,又受客观因素的影响,主要来自于家庭和社会环境[8]。

综上所述,学术界关于大学生手机依赖成因的研究较多,且多基于医学、心理学和教育学的视角,多侧重于从某一层面或者某一具体的影响因素分析大学生手机依赖行为,对大学生手机控行为,以及大学生手机控行为的影响要素、影响程度及方向的关注度偏少。尤其是从多种因素综合分析大学生手机控行为的研究较少,由此,本文基于多因素综合考虑的视角,尝试从父母教育方式、性格、手机科技、兴趣爱好、自制力、家庭经济地位等多维度对大学生手机控行为进行研究,借助构建关系模型,以期更好地了解这些因素对大学生手机控行为的影响。

基于此, 本文提出如下假设:

假设1:父母教育方式影响大学生的手机控行为。

假设2:性格影响大学生的手机控行为。

假设3:手机科技影响大学生的手机控行为。

假设4:兴趣爱好影响大学生的手机控行为。

假设5:自制能力影响大学生的手机控行为。

假设6:家庭社会经济地位影响大学生手机控行为。

二、数据来源与假设检验

(一)数据来源

基于调研对象的代表性和实地调研的便利,课题组选取了安徽省境内的7个地级市的11所高校的大学生为调研对象,采用非概率抽样和简单随机抽样的方法,问卷调查和结构访谈的调查形式进行调研,共发放问卷580份,回收有效问卷518份,有效回收率89%。

(二)变量释义

1.因变量阐释。文章主要分析大学生手机控行为的状况。为了更好地探究大学生的手机控现象,在问卷设计中,我们将大学生手机控设计的主要问题是:您感觉自己的手机控程度如何?在该问题的答案中,我们为回归模型设置了一个连续型变量的手机控测量(1-5),其中1=非常低,2=比较低,3=一般,4=比较高,5=非常高。

2.自变量阐释。结合与手机控影响要素和评估指标的相关文献研究,以及调研的数据资料,我们选取了父母教育方式、性格、手机科技、家庭社会地位、兴趣爱好和自制力六个因素作为解释大学生手机控的重要变量。

(1)父母教育方式。在问卷中,该因素设置的是一个四分变量,其中1=民主型,2=专制型,3=溺爱型,4=忽视型(放任型);

(2)性格。在问卷中,该因素设置的是一个三分变量,其中1=理智型,2=情绪型,3=意志型;

(3)手机科技。在问卷中,该因素设置的是一个四分变量,其中1=电信,2=移动,3=联通,4=全网通;

(4)家庭社会经济地位。在问卷中,该因素设置的是一个连续性变量,其中1=底层,2=中下层,3=中層,4=中上层,5=上层;

(5)兴趣爱好。在问卷中,该因素设置的是一个连续性变量,其中1=几乎没有,2=较少,3=一般,4=较多,5=非常多;

(6)自制力。在问卷中,该因素设置的也是一个连续性变量,其中1=很差,2=较差,3=一般,4=较强,5=很强。

(三)假设检验

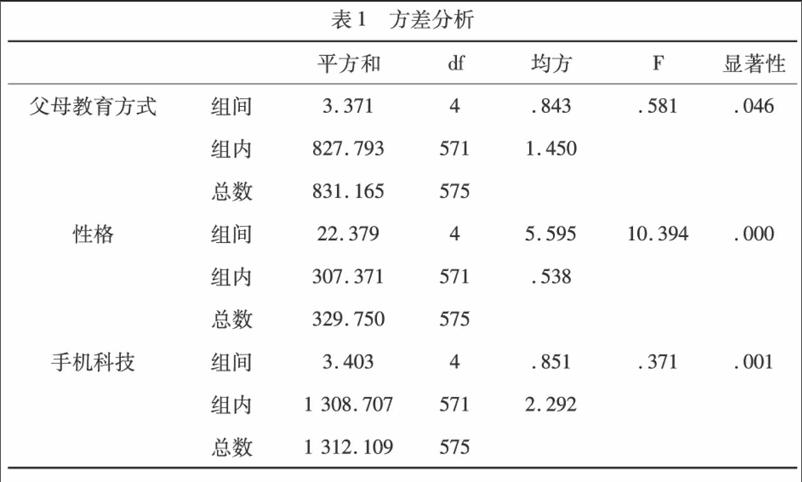

根据问卷调查情况,运用spss17.0软件对相关数据进行统计分析。为了验证假设1、假设2和假设3,我们将手机控程度作为因变量,父母教育方式、性格、手机科技作为自变量,进行自变量与手机依赖程度的方差分析,考察其对大学生手机控行为的影响。(如表1)

通过对父母教育方式、性格和手机科技与手机依赖程度进行单因素ANOVA检验,发现概率p值分别为0.046、0.000、0.001,且均小于显著性水平α=0.05,因此,可以说父母教育方式、性格、手机科技对大学生手机控行为有着显著的影响。

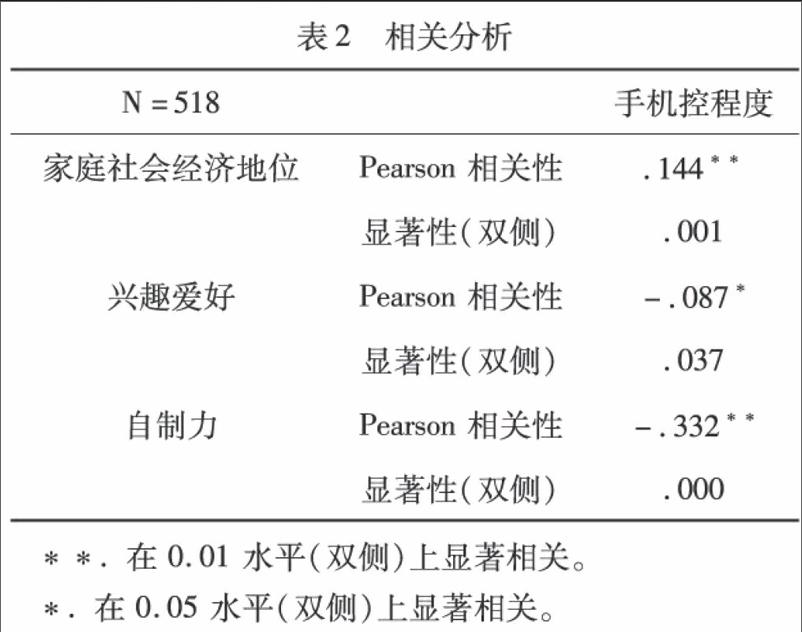

为了验证假设4、假设5、假设6,探究家庭社会经济地位、兴趣爱好和自制力因素对大学生手机控行为的影响,我们选取手机控程度为因变量,同时将家庭社会经济地位、兴趣爱好和自制力作为自变量,进行一定的相关分析,考察其大学生对手机控的影响。(如表2)

表2为自变量与因变量的相关性情况, 其中有效样本为518个, 无缺失值。 在显著性水平α=0.01的情况下,家庭社会经济地位和自制力两个解释变量与手机依赖程度分别呈现正相关关系、负相关关系,其相关系数r分别为0.144、-0.332,其概率p值分别为0.001、0.000,均近似为0。这说明这2个变量对手机依赖程度存在较为显著影响。在显著性水平α=0.05的情况下,兴趣爱好与手机依赖程度呈现负相关关系,其相关系数r分别为-0.087,其概率p值为0.037,小于0.05,这说明兴趣爱好与手机依赖程度也存在较为显著影响。

三、回归分析与模型构建

通过以上验证,可以发现,相关性分析说了变量间存在相关性以及关系的强弱,但未能有效说明这种相关呈现的结构模式,还不能决定连续性变量的取舍。因此,我们还需要借助多元回归方程对以上3个连续性变量做进一步考究。

表3显示的为多元线性回归模型相关数据情况,其中F统计量的观测值为 16.204,对应的概率p值近似为0,小于显著性水平α=0.05,表明模型通过了设定检验,解释变量与被解释变量存在线性相关关系。在回归模型整体拟合度检验中,复相关系数R=0.353,决定系数R2=0.124,调整后的决定系数R2=0.017较小,由调整后的决定系数看,回归模型的拟合度较低,被解释变量还有很多部分未被解释。这也说明我们不能仅仅根据家庭社会经济地位、兴趣爱好、自制力3个变量对大学生手机控程度做出全面的解释,还有很多因素未被纳入我们的分析中,有待我们进一步发掘。DW=1.805在1.5到2.5之间,说明模型变量之间不存在序列相关,即变量不存在自相关关系。

此外,表中还显示了家庭社会经济地位、兴趣爱好和自制力3个解释变量与手机依赖程度的回归系数、变量显著性检验的t值。可以发现,所有解释变量的t值的绝对值均远大于0,且t检验对应的概率p值分别为0.020、0.001、0.000,均都小于或近似等于显著性水平α=0.05,说明回归模型不仅通过了设定检验,也通过了变量的显著性检验。将大学生手机控程度作为Y(因变量),其他3个变量作为Xi(自变量),其中X1=家庭社会经济地位,X2=兴趣爱好,X3=自制力。由此,我们可以得出多元线性回归方程:

Y=3.867+0.062X1-0.495X2-0.393X3

标准化回归方程为:

Y=0.051X1-0.318X2-0.295X3

由标准化回归系数可以看出,对大学生手机控影响最大的因素是兴趣爱好,其后依次是自制力、家庭社会经济地位。

四、结论与建议

(一)结论

从前文的数据分析可以看出,变量间的数量关系解释了父母教育方式、性格、手机科技、家庭社会经济地位、兴趣爱好和自制力对手机控的不同影响。手机控作为一种病态的手机依赖行为已对大学生的心理、正常交往、认知等方面产生了较大的负面影响。鉴于本次调查规模较小等原因,本文未对其他因素进行探究,但家庭经济地位、性格、自制力、兴趣爱好、手机科技、父母教育方式6个解释变量较好的印证了前面的假设。由此可以得出,大学生手机控行为不仅受自身内在特质的影响,也受到其周围外在环境的干扰。

1.内在特质的影响。内在因素是大学生产生手机控的主要原因,它主要包括大学生兴趣爱好、性格以及自制力等。自制力与大学生手机控呈现负相关关系,自制力每增加一个等级,手机控的数值就会减少0.393倍。可见,自制力越差的大学生越难以抵挡手机的诱惑,易成为手机控。此外,理智型的大学生手机控现象较低,而情绪型、内向的大学生因不善于人际交流,更倾向于通过手机进行一系列交流与娱乐,也易成为手机控。还有,兴趣爱好与大学生手机控呈现负相关关系,兴趣爱好每增加一个等级,大学生手机控的数值会相应地减少0.495倍。可见,兴趣爱好越少,不乐于参加户外活动的大学生,因为有余留大量的空闲时间,不自觉地就会通过手机浏览网页、观看视频等打发时间,这无疑增加了手机使用时间,久而久之对手机的依赖程度加深,最终成为了手机控。

2.外在环境的干扰。外在因素则是大学生产生手机控的重要原因。家庭社会经济地位的悬殊使得大学生会产生不同程度的手机控。家庭社会经济地位越高,大学生的手机功能越齐全,越倾向于通过手机进行各种活动,易成为手机控。父母教育方式的合理程度会影响到学生的情绪,进而产生一系列效应,尤其是常采用专制和忽视教育方式的父母,容易迫使学生通过手机网络来寻求归属感,得到心理与精神上的慰藉。另外,随着手机科技的进步,日益强大与丰富的手机功能深深地吸引了大学生,大学生愈来愈热衷于通过手机进行各种活动,从而使自身对手机产生强烈的依赖,手机控现象日趋严重。

(二)建议

鉴于诱使大学生手机控行为的因素众多,且已严重危害大学生身心健康和综合素质的提高等。现阶段培养大学生正确认识和使用手机,还需要从大学生自身和外部环境等方面进行统筹布局。

1.自身角度。马克思主义哲学认为内因是根据,外因是条件,内因对事物变化发展起到决定作用。影响大学生手机控的主要因素是内因。因此,大学生首先需要提高个人的综合素质,提高自身的媒介素养,学会以理性的眼光来对待手机网络媒体和手机科技,合理地利用手机,避免沦为手机的奴隶。“凡事预则立,不预则废。”大学生在使用手机时,需要多注意思考,增强预见性。关键时刻及时、果断、准确地做出选择,强化个人自制能力。同时积极主动地去参加各式有益于身心健康发展的集体活动,培养积极向上的个性。丰富自身兴趣爱好,逐步摆脱手机依赖,如课余时间走出去进行与他人面对面的交流,建立和谐的人际关系,避免由于不良情绪的干扰而产生对手机的过度依赖。

2.外围角度。家庭环境是个体成长的第一环境,是影响个体性格和行为的重要因素之一,父母的教育方式对子女性格塑造的影响重大。因此,家长需用心关注子女的内心世界,加强亲子间的交流,营造和谐的家庭环境,使子女在一个健康的环境中成长。还有,父母需要用心培养子女的世界观、人生观和价值观,在家庭中给予更多的现实支持,使子女找到自我价值的实现,减少疏离感和孤独感,进而减少对手机的依赖。此外,手机科技的进步在一定程度上促使大学生成为手机控。尤其是大量包装精美的游戏、虚幻和不良信息,非常吸引大学生的眼球,部分大学生沉迷其中,难以自拔。因此,完善网络法律法规,加强对手机服务提供商的有效监管,改变手机媒体较为混乱的现状,规范手机服务市场秩序,加大对违法行为惩罚力度势在必行。同时提高手机接收信息技术识别能力,优化手机功能,拦截各种垃圾、虚假信息,避免传播负面信息,造成手机新闻失真、信息泛滥的问题,从而给大学生营造一个健康、和谐的手机使用环境。

参考文献:

[1] 张晓旭.交往行为理论视角下的大学生手机依赖行为探究[J].中国青年研究,2014(5):91-93.

[2] 刘红,王洪礼.大学生的手机依赖倾向与孤独感[J].中国心理卫生杂志,2012(1):66-69.

[3] 姜永志,白晓丽.大学生手机互联网依赖对疏离感的影响:社会支持系统的作用[J].心理发展与教育,2014(5):540-549.

[4] 刘雪.青年人社交焦虑、应对方式和手机依赖倾向的相关研究[D].南京:南京师范大学硕士论文,2014.

[5] 黄海,余莉,郭诗卉.大学生手机依赖与大五人格的关系[J].中国学校卫生,2013(04):414-416,419.

[6] 邓兆杰,黄海,桂娅菲,等.大学生手机依赖与父母教养方式、主观幸福感的关系[J].中国心理卫生杂志,2015(1):68-73.

[7] 王月琴,张宇.大学生手机依赖与领悟社会支持和主观幸福感的关系[J].中国心理卫生杂志,2015(11):866-873.

[8] 梁莹.手机依赖对大学生学习的影响及其干预策略[D].福州:福建师范大学硕士论文,2015.

[責任编辑:吴晓红]