手术取栓联合置管溶栓在急性下肢深静脉血栓中的应用效果

张剑平, 陈海瑞, 洪家淼, 徐树兴

(安徽省太和县人民医院 血管外科, 安徽 太和, 236600)

手术取栓联合置管溶栓在急性下肢深静脉血栓中的应用效果

张剑平, 陈海瑞, 洪家淼, 徐树兴

(安徽省太和县人民医院 血管外科, 安徽 太和, 236600)

手术取栓; 置管溶栓; 急性下肢深静脉血栓; 疗效

急性下肢深静脉血栓形成(LEDVT)是指发病2周以内的DVT, 其人群发病率约为1‰[1]。近年来,腔静脉滤器置入、导管溶栓、机械性血栓清除和血栓抽吸、球囊扩张与支架置入术、超声消融术等介入技术相继应用LEDVT的治疗中,均取得了一定的进展[2]。本研究评价手术取栓联合置管溶栓在LEDVT中的近期及远期疗效,报告如下。

1 资料与方法

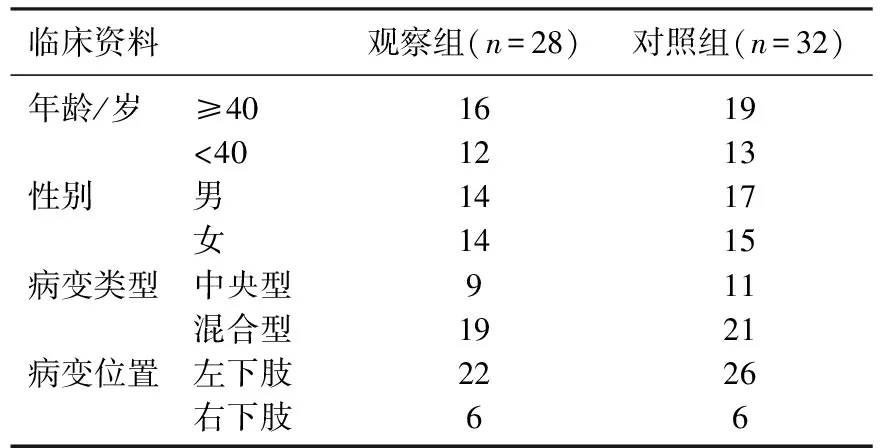

选取2013年1月—2016年2月本院收治的60例LEDVT患者,均符合中央型或混合型DVT诊断标准,病程均短于7 d, 均为单侧发病,左下肢病变48例,右下肢病变12例。根据其治疗方式不同,将患者分为观察组28例(应用手术取栓联合置管溶栓进行治疗)和对照组32例(应用手术取栓治疗)。2组患者在年龄、性别构成、病变类型、病变位置等方面的差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者临床资料的比较

2组患者入院后均给予卧床休息、抬高患肢、禁止挤压患肢等一般治疗,术前均给予肝素、华法林进行抗凝治疗。对照组患者手术时经股静脉或颈内静脉穿刺置入静脉导管,经导管行下腔静脉数字减影血管造影(DSA), 明确下腔静脉状况并确定肾静脉开口位置,于肾静脉开口以下1.0~1.5 cm处放置下腔静脉滤器(IVCF), 而后嘱患者取仰卧位,于患侧腹股沟行局部麻醉后做5 cm切口,暴露股总静脉后全身肝素化,切开股总静脉。对远端深静脉内血栓患者,挤压小腿及大腿内侧使血栓自切口排出,对于近端深静脉血栓患者,应用取栓管取出血栓,行静脉造影确认血栓是否取尽。术后经外周静脉持续泵注普通肝素100 mg普通肝素(以0.9%氯化钠稀释为50 mL), 静脉滴注尿激酶100万单位, 1次/d, 维持12 d。观察组患者在对照组手术方案基础上术中暴露胫后静脉,在DSA下采用导丝引导置入溶栓导管,导管侧孔尽可能均位于血栓位置近心端,体外应用弹力胶布固定,术后应用尿激酶100万单位经溶栓导管推注,推注时间控制在10 min以内, 100 mg普通肝素以0.9%氯化钠稀释为50 mL及低分子右旋糖酐500 mL加血栓通450 mg后持续泵入,均为1次/d, 连续用药5~7 d后拔管。2组患者治疗过程中均酌情给予甘油果糖、七叶皂甙钠等药物进行辅助治疗,均于术后监测凝血功能指标,出院后均根据患者病情及血栓形成危险因素指导患者进行抗凝治疗。

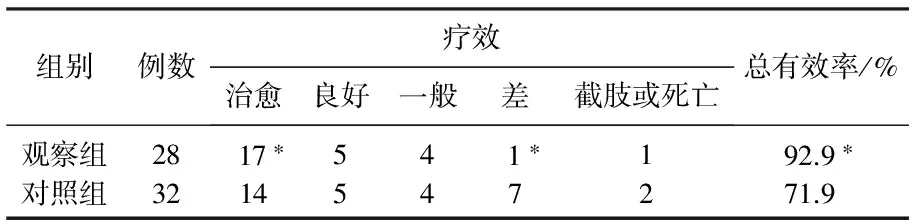

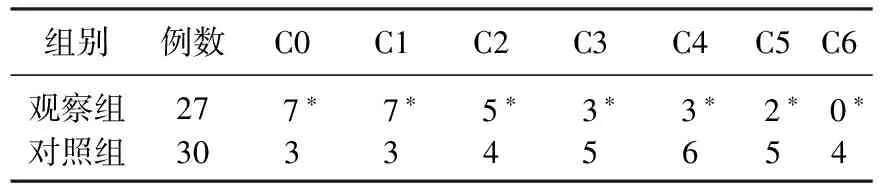

对2组患者的近期疗效进行评价,评价标准参考Cooley标准[3], 具体分为治愈、良好、一般、差、截肢或死亡五类。以疗效为治愈、显效或一般为临床有效。对2组患者进行为期1年的术后随访,对2组患者术后1年时的下肢静脉临床病因学解剖病理生理分类系统(CEAP)分级进行评价,评价标准分为C0~C6共7个级别,分级越高表示患者的下肢静脉功能不全症状越重。

2 结 果

观察组和对照组患者的临床有效率分别为92.9%和71.9%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。除截肢或死亡病例外, 2组患者均获得随访,随访方式采用电话通知来院复查或登门复查,随访日期截至2017年2月28日。在术后1年,观察组患者的CEAP临床分级分布显著优于对照组(P<0.05)。见表3。

表2 2组患者近期疗效的比较

与对照组比较, *P<0.05。

表3 2组患者术后1年的CEAP临床分级的比较

与对照组比较, *P<0.05。

3 讨 论

本研究结果显示,相对手术取栓联合外周静脉溶栓的治疗方法,应用手术取栓联合置管溶栓方式治疗LEDVT, 具有更显著的近期疗效和中远期疗效,这体现了置管溶栓能够充分发挥溶栓作用,具有更加良好的溶栓效果。目前,临床上针对LEDVT的治疗方法尚存在较多的争议,一般来说,应用抗凝、溶栓治疗能够抑制发生于血管内膜的炎症反应、降低血管内膜的通透性,从而缓解血栓形成、保护血管内皮功能,最终达到使静脉再通的效果。由于LEDVT可在急性期并发PE,导致患者出现不良预后,因此在近年来的临床实践中,研究者[4]通过应用IVCF来降低LEDVT患者的PE发生率,因此,本研究中2组患者均给予置入IVCF。近年来王斌等[5]、庄曦等[6]、侯国峰等[7]的研究均证实,相对于应用系统溶栓,在置入IVCF的基础上应用导管溶栓,能够提高临床疗效和手术成功率,改善静脉畅通率、下肢周径差、住院时间等治疗指标,并能够有效降低PE的发生率。陈千益等[8]还针对导管溶栓在70岁以上DVT患者中的疗效进行了评价,也达到了较好的应用效果和安全性。董嘉尧等[9]在应用导管溶栓前后,实现静脉再通的DVT患者的血浆D-二聚体、纤维蛋白原和纤维蛋白降解产物水平会发生显著的变化,可见,导管溶栓治疗能够通过改善机体的凝血纤溶系统状态来发挥显著的溶解血栓作用。刘辉等[10]针对13篇随机对照研究进行的Meta分析研究结果显示,相对于系统溶栓,导管溶栓能够提高大腿消肿率、小腿消肿率、溶栓率并降低出血并发症率、术后半年的深静脉血栓形成后遗症发生率。

陈国平等[11]的研究对比了顺行插管和逆行插管在LEDVT治疗中的应用效果,结果证实了逆行插管并没有增加静脉瓣膜的损伤,与顺行插管具有相当的应用效果。姜坤等[12]比较了快速注入尿激酶和24 h持续泵入尿激酶在LEDVT患者置管溶栓中的应用效果,结果显示,两种方案在血栓溶解效率、主干血栓清除率、患肢消肿率并无显著差异,这提示了不同的尿激酶应用方式也不是影响溶栓效果的关键性因素。基于上述研究结果,本研究在置管溶栓中应用了血栓通注射液,根据相关研究结果,血栓通注射液能显著提高急性DVT的总有效率,降低血浆CD62p、CD63、GPⅡb/Ⅲa、FIB及D-二聚体水平,疗效优于单纯低分子肝素+华法林的治疗方案[13], 这是本研究选择加用该种药物的依据。

[1] 李晓阳, 王国亮, 王李华. 导管接触性溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成的研究进展[J]. 浙江医学, 2016, 29(19): 1625-1628.

[2] 丁锦辉, 丁贺义, 蒋米尔. 下肢深静脉血栓腔内治疗进展[J]. 临床外科杂志, 2016, 24(8): 638-640.

[3] 贺海朋, 殷恒讳, 王冕, 等. 单腔与双腔Fogarty导管在急性下肢动脉栓塞治疗中的应用[J/CD]. 中国血管外科杂志: 电子版, 2015, 7(1): 48-51.

[4] 刘凯, 段鹏飞, 倪才方. 髂静脉支架置入后行置管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成八例[J]. 中华普通外科杂志, 2016, 31(4): 339-340.

[5] 王斌, 丁明超, 刘苏健, 等. 经导管取栓及溶栓治疗急性下肢深静脉血栓[J]. 中国介入影像与治疗学, 2015, 12(12): 719-722.

[6] 庄曦, 唐勇, 陈登丰. 导管溶栓介入治疗急性下肢深静脉血栓的临床效果[J]. 福建医药杂志, 2016, 38(6): 26-28.

[7] 侯国峰, 卞策, 朱广昌, 等. 导管直接溶栓对下肢急性深静脉血栓形成的治疗效果[J]. 中国普外基础与临床杂志, 2016, 23(9): 1106-1111.

[8] 陈千益, 王华, 胡晓曼, 等. 导管接触性溶栓治疗70岁及以患者急性下肢深静脉血栓形成的临床效果及安全性[J]. 中华老年医学杂志, 2016, 23(2): 133-136.

[9] 董嘉尧, 朱桥华, 罗关华, 等. 急性下肢深静脉血栓经导管溶栓过程中凝血纤溶指标的临床意义[J]. 南方医科大学学报, 2016, 36(4): 588-591.

[10] 〗刘辉, 承文龙, 卢辉俊. 导管溶栓与系统溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成的Meta分析[J/CD]. 中国血管外科杂志: 电子版, 2016, 8(3): 183-187.

[11] 陈国平, 顾建平, 何旭, 等. 顺行与逆行插管途径介入治疗急性下肢深静脉血栓形成的疗效比较[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(5): 353-358.

[12] 姜坤, 李晓强, 钱爱民, 等. 导管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成中尿激酶不同给药方式效果比较的临床研究[J/CD]. 中国血管外科杂志: 电子版, 2016, 8(1): 61-63.

[13] 周波, 戴飞跃, 翁国虎. 血栓通辅助治疗急性下肢深静脉血栓形成的疗效观察[J]. 中医药导报, 2015, 21(8): 55-57.

R 619

A

1672-2353(2017)23-162-02

10.7619/jcmp.201723063

2017-07-03

安徽省阜阳市科技厅科学技术项目(201-3-40-01)