赵孟与元初的画风革命

[美]高居翰 撰 李渝 译

[美]高居翰 撰 李渝 译

文人画运动由杭州之北的吴兴开始。

12世纪末,偏安江南的宋朝与北邻鞑靼人的金朝达成了某种不稳定的和平。但是在13世纪初,北方出现了更强劲的威胁。先由伟大的成吉思汗,再由其子窝阔台、孙忽必烈所领导的蒙古族,此时已开始了一连串的征战,这些征战使他们在历史上赢得了幅员最广大的帝国之名。1234年蒙古灭金;1276年陷杭州,三年后宋灭亡。蒙古人建立王朝,统治全中国,忽必烈汗称帝,建都于今日之北京,是为元朝。

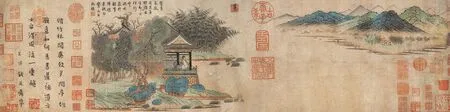

钱选《羲之观鹅图》,纸本设色,23.2厘米×92.7厘米,美国大都会艺术博物馆藏

在朝代更迭的动荡年代,习惯上在朝廷或地方任职的儒家士大夫文人都小心翼翼地隐居起来。甚至在恢复和平以后,为了对宋表示忠贞,或为了其他实际原因,大部分仍都拒绝在异族统治下就任官职。一种由“隐士”组成的士大夫次社会(scholarly sub-society)开始成形,集中在旧都杭州和长江之间一带的狭小地区。他们形成小集团,致力于他们深爱的文人活动:互相来往,写诗、练字、画画。在这些士大夫之间,自南宋初期以后一直处于某种蛰伏状态中的文人画终于又恢复了生机。

元初画家不如宋初,没有承接到什么健康的传统。画院衰败了,它的画风基本上也随之而亡。禅画家虽然仍旧活跃,但是分散得太稀广太独立,无法形成一个画派,也没有主要画家来继承梁楷和牧溪。院画和禅画两派都被士大夫画家拒绝了:画院风格过分炫耀(可以和西方19世纪末和20世纪的排拒浪漫价值比较),而禅画在他们眼中也缺乏纪律,笔法粗犷得过分。摆在他们前面有两条路,两条通常展开在对刚过去的时期和当下时期都不满意的画家之前的路:复古主义与革新——复兴古老的传统,创造崭新的风格。就像他们的北宋前人一样,元初士大夫画家选择了综合两者的做法。

文人画运动由杭州之北的吴兴开始;先驱者是钱选及其学生赵孟 。钱选是拒绝奉职蒙古朝廷的退隐人士之一。赵孟 比钱选小二十岁左右。1286年,赵孟在画业刚开始的时候,曾经前去北京,成为忽必烈的一名朝臣。钱选没有去,把时间花在诗、书、饮酒上。他画人物、花鸟和山水,经常回溯前南宋(pre-Southern Sung)风格。他的人物大部分根据唐朝法格,又在其中渗入了复古格调的鼻祖李公麟的影响。在他的画里,一种曾经呼吸过温暖的生活和人的情感的风格,在经过数个世纪和无数鉴赏家们的尊崇以后,今日呈现出冷静的、古典主义的气质。这幅短卷《贵妃上马图》,是一个佳例。它可能摹自一幅8世纪画马专家韩幹的作品;但是在宫廷为明皇本人作画的韩幹恐怕会比钱选使用更多的感情来表现这种题材吧——皇帝最心爱的两件东西,美妇和龙驹,现在同时出现在一张画里了。

龚开《骏骨图》,绢本水墨,30厘米×57厘米,日本大阪市立美术馆藏

这一种冷静,正是钱选绘画的本质:漠然、挑剔讲究、敏感,乍看之下几乎毫无吸引力。在山水方面,他复兴了赵伯驹的青绿山水。赵自己也曾把青绿山水当作一种基于唐代大师们的复古主义风格来使用过。艺术基于艺术再基于艺术:当风格的每一个层次都具备了背后的参考资料以后,作品就越发远离了原来的创作冲动,以及与自然直接接触的经验,对艺术家和观众两者来说,都开始要求一种比较复杂深奥的美学知识,一种对风格演变史的认识和关心。文人画家的复古主义并不一厢情愿地崇拜早期绘画;它只是在风格上借用典故;它把模仿早期绘画当做一种风格上的借喻,利用它与古画的关联来挑起思古幽情。今天我们已经很熟悉这种唤起其他意义的借喻法:斯特拉文斯基演奏柴可夫斯基或者巴洛克乐曲;艾略特(T.S.Eliot)转入斯宾塞体(Spenserian)语言;毕加索参考原始的或海伦尼克(Hellenic)风格作画,这些都是相似的例子。

钱选在表现他的青绿风格的时候,使用了古老的题材。其作品之一描绘了草书大家王羲之在湖边亭内观鹅戏水的景象。王在观鹅的时候,发觉在书法上,鹅颈优雅蜿蜒的线条值得模仿。这样的主题符合了文人画家的信仰:自然向艺术家提供形式,艺术家自由加以利用,以实现个人表现目的。树石的描绘,装饰性的浓色的使用,整个设计的平整,都参考了唐代绘画;但是这些特征,以及全画的童稚趣味,也向我们表示了,古朴的钱选正是亨利·卢梭(Henri Rousseau)的一位中国堂兄弟呢。他也许不及卢梭繁复,却比卢梭更细腻更精微。

钱选至少在另一幅山水中,又尝试复兴和重新解释另一种早期风格,即10世纪大师董源的风格。然而他的尝试并没有成功;这幅画试验性质过多,怪诞有余,成就不足。钱选的学生赵孟在1295年的名画《鹊华秋色》里,用类似的方法加以试验,效果却比较成功。赵孟自己宣称“予刻意学唐人,殆欲尽去宋人笔墨”,夸言他的画“吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故为佳”。他明显取自董源的地方包括了抖动的皴笔,邈小的人物,和“平远”构局。在更为细腻的层次上,这幅画也与董源有关:平淡天真的景致。一片沼地上,鹊山如馒头小丘般矗立着。全画展现了素朴主义者(primitivist)对尺寸比例的有意忽略,以及对外烁美的排斥;甚至在马远画派中,常具超逸美的柳树,在这里也被去除了魅力。赵孟排拒浪漫主义的程度比钱选的冷峻退隐有过之而无不及,他把全画带入几近荒秃的肃穆中。他有意牺牲宋画曾经达到的成就;渲染不见了,空间感不多,也没有气氛。既然地平线上的空白处在构图中没有多大作用,画家就在上面题下了长长的一段话,叙述这张画是在什么情况下完成的。后世收藏人士又加上一大堆印款题跋。如果放在一张典型南宋山水上,这些东西可能是会破坏画面的,但是在这里,却很符合此画的“文人”特性。

——士大夫的精神世界