杜氏盐藻无菌体系的建立

宋程飞,郝敬云,程蔚兰,史飞飞,季春丽,李润植

(山西农业大学分子农业与生物能源研究所,山西 太谷 030801)

杜氏盐藻(Dunaliella sallina)是一种单细胞、无细胞壁的绿藻,在高盐环境下能够正常生长,是迄今为止发现的最耐盐的真核藻种之一[1-3]。盐藻的营养价值较高,它合成积累的β-胡萝卜素可被用作食品添加剂与着色剂、饲料添加剂、复合维生素制剂、化妆品中的抗氧化剂等[4-5]。此外,盐藻富含多种氨基酸、微量元素、多糖、虾青素及甘油等极具经济价值的成分。盐藻还是一种优良的生物反应器[6-7],经基因工程改良可用于生产多种高值化合物。由于盐藻细胞结构简单、较易培养且自身营养丰富,使得其成为微藻研究和规模化培养开发利用的理想生物种质材料[8-9]。与其他真核微藻相比,盐藻细胞带菌少,但在培养过程中,特别是大规模培养时,杂菌污染依然存在,严重影响试验结果,制约盐藻商业化开发利用[10]。

有研究表明,真核藻细胞对多种抗生素有较好的耐受性,而链霉素有时还能促进一些真核藻类的生长[11]。盐藻与细菌极易形成共生体系,不易除去。王长海等[12-13]报道了带菌生长的盐藻生长速度很快,但稳定期的时间却明显减少,稳定期天数不到无菌盐藻的1/4。稳定期是盐藻细胞中类胡萝卜素等代谢产物积累的主要时期。因此,建立杜氏盐藻无菌培养体系,进而延长其稳定期,对增加藻细胞中高附加值天然产物的含量是至关重要的。

常用的微藻藻种纯化方法主要有抗生素法[14]、毛细管显微分离法[15-17]、离心洗涤法[18]和稀释过滤法[19]等。本研究采用平板稀释法与抗生素法结合的方法,从山西运城盐湖水样中鉴定获得1株细胞形态较为均一的杜氏盐藻株YC-011,选取6种常用抗生素(卡那霉素、头孢霉素、氯霉素、链霉素、潮霉素和氨苄青霉素),研究其不同剂量对盐藻培养体系的除菌效果,并测试盐藻细胞对抗生素的耐受性。通过综合分析各种试验数据和参数,建立盐藻无菌培养体系,旨在为优质盐藻规模化培养和开发利用提供技术参考。

1 材料和方法

1.1 材料

藻种:试验所用杜氏盐藻(Dunaliella salina)是由分子农业与生物能源研究所在运城盐湖所取水样中分离纯化所得,并命名为YC-011。

抗生素:试验所用的抗生素均购自Sigma公司(母液经0.22 μm的滤膜过滤除菌)。

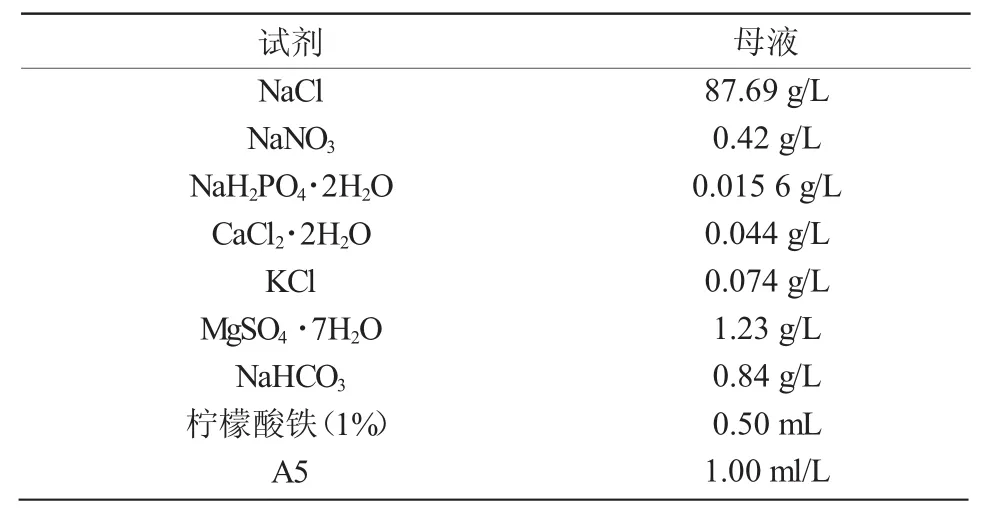

培养基:DM培养基配方(表1),调节pH值至7.5左右,121℃,0.1 kPa下灭菌20 min。DM固体培养基在灭菌前加入1%的琼脂。

表1 DM培养基(母液)配方

2216E细菌培养基的配方[8]:蛋白胨5 g/L,酵母膏1 g/L,磷酸铁0.1 g/L,调节pH值至7.6~7.8,固体培养基添加15 g/L的琼脂,121℃,0.1 kPa下灭菌20 min。

1.2 方法

1.2.1 藻种培养及纯化 首先将采于山西运城盐湖的含藻水样经离心收集藻细胞,用DM液体培养基培养一段时间,然后对藻液进行梯度稀释,取100 μL稀释液均匀涂布于DM固体培养基表面。将平板正置培养于温度(24±0.5)℃、光强3 000 lx、光暗比16 h∶8 h的光照培养箱内,24 h后将平板倒置。培养至第7天时,观察培养基表面单藻落的生长情况。挑取部分单藻落,用牙签均匀涂布于载玻片,在显微镜下观察盐藻细胞的形态。挑取形态均一的单藻落,在液体培养基中扩大培养。

1.2.2 6种抗生素的除菌试验 灭菌后的DM固体培养基冷却到室温后,分别向其中加入不同浓度的卡那霉素、头孢霉素、氯霉素、链霉素、潮霉素和氨苄青霉素6种抗生素,浓度梯度分别为0,50,100,200,300,400 μg/mL,设置 6 个重复,充分混匀后,分装到9 cm的一次性塑料培养皿中,晾至凝固。取100 μL盐藻藻液至培养基表面,均匀涂布后密封,培养条件同1.2.1。在该条件下培养至第10天,对各培养皿中的菌落数进行计数。

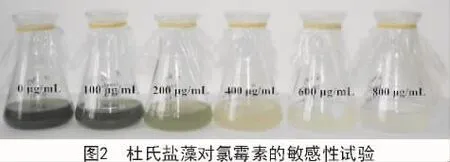

1.2.3 盐藻细胞对氯霉素、氨苄青霉素和头孢霉素的敏感性测定 取抑菌效果较为理想的3种抗生素:氯霉素、氨苄青霉素和头孢霉素,设置相应的浓度梯度,分别添加到生长至对数期的盐藻藻液中。各抗生素的终浓度梯度设置为 0,100,200,400,600,800 μg/mL,培养条件同 1.2.1。每天 9:00 和 16:00定时摇动培养藻细胞的三角瓶,10 d后,观察藻细胞生长状况。

1.2.4 纸片扩散法检测盐藻藻液中细菌对6种抗生素的敏感性 取100 μL培养至对数期的盐藻藻液,加入2216E液体培养基中,30℃下扩大培养约8 h。吸取100 μL该菌液,涂布于2216E固体培养基表面,从分别浸在6种抗生素中的纸片中取4片均匀地贴在同一固体培养基表面,每个平板设置6个重复。30℃下培养24 h,测量抑菌圈大小,同种抗生素下,取其抑菌圈直径的平均值作为最终值。

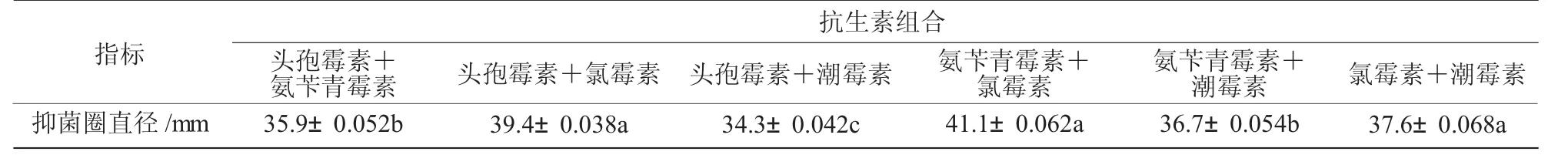

1.2.5 纸片扩散法联合抑菌试验 取1.2.4中抑菌效果较为理想的4种抗生素(氯霉素、头孢霉素、潮霉素和氨苄青霉素)进行联合抑菌,取100 μL菌液涂布于2216E固体培养基表面。培养基平均分为4部分,然后再将从不同抗生素中取出的纸片,对称地贴于同一培养基表面,30℃下培养,观察细菌生长情况。

1.2.6 盐藻藻液多次除菌试验 灭菌后的DM固体培养基冷却到室温后,添加的抗生素为50 μg/mL氯霉素、100 μg/mL氨苄青霉素和 100 μg/mL头孢霉素,充分混匀后,分装到直径为9 cm的一次性塑料培养皿中,冷却至凝固。将盐藻藻液均匀涂布在培养基表面后密封,放入光照培养箱中,培养条件同1.2.1,培养10 d,记录各培养皿中菌落的数量。对于仍然有菌落出现的培养基,再重复上述操作,直至无菌为止;如果没有菌落则无需接种。经过上述除菌方法处理的盐藻,再经5次传代培养(按1∶10的接种量培养于150 mL的三角瓶中,每代培养15 d),培养条件同1.2.1。培养期间,每日摇动藻液3~5次,彻底消除残留抗生素影响。最后,将藻液涂布在DM固体培养基表面,培养10 d后,观察有无细菌生长及菌落数。

2 结果与分析

2.1 从运城盐湖藻样中分离纯化获得一株杜氏盐藻株系

将采自运城盐湖的藻样经连续平板稀释法进行分离纯化,多次稀释培养后,挑取生长均匀的盐藻单藻落,在显微镜下观察细胞的形态特征(图1)。该藻细胞的颜色为黄绿色,单细胞呈椭圆形或梨形,有1对鞭毛,这是杜氏盐藻的典型特征,表明试验已经获得1株杜氏盐藻系(YC-011)。

2.2 6种抗生素对盐藻藻液的除菌效果

本试验选择卡那霉素、氨苄青霉素、氯霉素、链霉素、潮霉素和头孢霉素6种抗生素进行杀菌/抑菌试验,分别分析不同浓度抗生素对盐藻藻液的除菌效果。盐藻在含有0~400 μg/mL抗生素的固体培养基表面生长10 d后,共出现5种菌落,分别为红色菌落、紫色菌落、浅黄色菌落、乳白色菌落和水泡状菌落。

从表2可以看出,在6种抗生素中,卡那霉素、链霉素、潮霉素对盐藻藻液的除菌效果较差,在400 μg/mL 浓度下,仍有菌落生长;在 50 μg/mL 时菌落数量多于20个,故单独除菌效果不太理想。头孢霉素、氨苄青霉素和氯霉素单独处理对盐藻藻液的除菌效果明显,且氯霉素除菌效果略好于氨苄青霉素和头孢霉素。因此,头孢霉素、氨苄青霉素和氯霉素可用作盐藻除菌的抗生素。

表2 6种抗生素对盐藻的除菌效果

2.3 杜氏盐藻细胞对抗生素的耐受性

从图2可以看出,盐藻对氯霉素很敏感,低浓度下即可抑制其生长,培养至第6天时,含有氯霉素200 μg/mL以上的盐藻藻液颜色发黄,藻细胞分解,细胞内容物流出。因此,必须选择低浓度的氯霉素去除盐藻藻液中的细菌。高浓度(800 μg/mL)头孢霉素和氨苄青霉素也未完全抑制盐藻细胞生长(图3,4)。因此,低浓度的氯霉素和高浓度的头孢霉素或氨苄青霉素均可用于杜氏盐藻除菌培养体系。

2.4 盐藻培养液中细菌对抗生素的敏感性

取100 μL盐藻藻液均匀涂布于2216E表面,将抗生素中浸泡过的纸片贴在培养基表面,通过计算抑菌圈的直径(表3),进而估算抗生素对细菌的抑制作用。6种抗生素对细菌的生长都有一定的抑制作用,但抑菌效果不同。每种抗生素能抑制藻液中某1种或2种类型细菌的生长。卡那霉素抑菌效果较差,其他5种抗生素的抑菌效果较好(表3)。选用抑菌效果较好的前4种抗生素进行后续的联合药敏试验。

表3 盐藻培养液中细菌对抗生素敏感性的测试

2.5 抗生素联合抑菌的试验效果

选择的4种抗生素(氯霉素、头孢霉素、潮霉素和氨苄青霉素)两两组合后,显著地抑制了细菌的生长,而且可以同时抑制多种细菌的生长,说明混合抑菌处理比单一抗生素的抑菌效果更好。氯霉素和氨苄青霉素组合处理时,抑菌圈最大;其次是氯霉素和头孢霉素组合,其他组合抑菌效果都较好(表4)。因此,可以选择这4种抗生素中的任意2种或2种以上进行组合,进而抑制藻液中细菌的生长,从而获得杜氏盐藻无菌柱。

表4 4种抗生素联合抑菌的试验结果

2.6 氯霉素、氨苄青霉素和头孢霉素对盐藻藻液的多次除菌效果

从表 2 可以看出,50 μg/mL氯霉素、100 μg/mL氨苄青霉素和100 μg/mL头孢霉素单独处理盐藻细胞时,藻内杂菌数量已经有了减少,说明抗生素对其生长有一定的抑制作用。但只处理1次时,菌落不能完全被抑制。因此,设计了氯霉素、氨苄青霉素和头孢霉素的多次除菌试验。经过3次除菌处理后,固体培养基表面均无菌落出现。经过上述除菌方法处理的盐藻,再经5次传代培养,藻液中的残留抗生素可以彻底消除。将培养后的藻液均匀涂布于DM固体培养基表面。培养10 d后,培养基表面没有菌落长出,说明盐藻培养液内已无细菌存在。经过以上试验处理,杜氏盐藻的无菌培养体系已经建立。

3 结论

本研究从运城盐湖藻样中分离、纯化、获得1株杜氏盐藻株系YC-011。该盐藻细胞对氯霉素耐受性低,能抵抗一定浓度的头孢霉素、氨苄青霉素。氯霉素、头孢霉素和氨苄青霉素单独处理对该株系盐藻藻液的除菌效果明显,然而,卡那霉素、链霉素和潮霉素单独处理的除菌效果较差。抗生素组合处理抑菌效果更显著。应用50μg/mL氯霉素、100μg/mL氨苄青霉素和100 μg/mL头孢霉素组合,对盐藻藻液进行3次除菌处理和5次继代培养,获得了纯化的盐藻细胞,即建立了杜氏盐藻无菌培养体系。这为后续盐藻商业化培养利用和该盐藻株系多维生物学分析及盐藻种质的遗传改良奠定了基础。

[1]柴玉荣,王天云,薛乐勋.新型生物反应器——杜氏盐藻研究进展[J].中国生物工程杂志,2004(2):30-33.

[2]Ettl H.Taxonomische Bemerkungen zuden phytononadina[J].Nova Hedvigia,1983,35:731-736.

[3]隋晓.盐藻中β-胡萝卜素及多糖的研究[D].青岛:中国海洋大学,2005.

[4]虞海天.杜氏盐藻中β-胡萝卜素的提取纯化及制备生物燃料的研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2014.

[5]孙协军,李秀霞,冯彦博,等.杜氏盐藻β-胡萝卜素超高压提取工艺优化[J].中国食品学报,2016(3):88-94.

[6] BOROWITXZKA L J,BRWITZKA M A,MOULTON T.Mass culture of Dunaliella:from laboratory to pilotplant[J].Hydrobiologia,1984,116/117:115-121.

[7]尹卫强,刘颖芬,李炳乾,等.国内杜氏盐藻综合利用的现状及发展趋势[J].盐业与化工,2013,42(12):1-3.

[8]GINZBURG M.Dunaliella:Agreen alga adapted to salt[J].Adv Bot Rev,1987,14:93-183.

[9] FISHER M,GOKHMON I,PICK U,et al.A structurally novel transferring-like protein accumulates in the plasma membrane of the unicellular green alga Dunaliella salina grown in high salinities[J].Biol Chem,1997,272(3):1565-1570.

[10]王逸云.小球藻外源基因转化系统的建立及其表达植酸酶的研究[D].大连:大连理工大学,2005.

[11]黄健,宫相忠,唐学玺,等.链霉素对海洋微藻的毒物刺激效应[J].青岛海洋大学学报,2000,30(4):639-644.

[12]唐颖,王长海,李克锦,等.杜氏盐藻无菌纯化研究[J].大连理工大学学报,2010(6):871-876.

[13]唐颖,王长海,黄笛.无菌与带菌盐藻矿质元素含量的比较分析[J].光谱学与光谱分析,2010,30(7):1956-1959.

[14]林伟.几种海洋微藻的无菌化培养 [J].海洋科学,2000,24(10):4-6

[15]汪志平,陈声明,贾小明,等.环境因子和γ射线对钝顶螺旋藻形态和生长的影响 [J].浙江农业大学学报,1997,23(1):36-40.

[16]龚小敏,胡鸿钧.60Co-γ射线诱变钝顶螺旋藻的研究[J].武汉植物学研究,1996,14(1):58-66.

[17]秦松,童顺,王希华,等.钝顶螺旋藻质粒的电镜观察及杂交研究[J].海洋与湖泊,1994,25(5):560-562.

[18]汪志平,贾小明,付俊杰,等.不同形态钝顶螺旋藻藻丝体分离和纯化的方法[J].浙江农业学报,1998(5):52-54.

[19]甘旭华,唐欣昀,刘广金,等.螺旋藻的纯化[J].微生物学通报,2005(2):1-4.