弗拉基米尔·塔特林 构成主义建筑大师

弗拉基米尔·塔特林(图1)[2](Vladimin Tatlin,1885年-1953年)是俄国构成派的重要奠基人之一,与艺术家康定斯基与马列维奇齐名俄国艺术领域,同时,他还促成了构成主义运动。塔特林在建筑设计、绘画、舞台美术设计、服装设计、产品设计上均有所探索,其中绘画浮雕、第三国际纪念碑(又称塔特林塔)是他最具代表性的作品。1914年,塔特林以“绘画浮雕”系列作品闻名于世,“未来派展览:特拉姆V”曾展出了6件“绘画浮雕”作品;他的其它绘画作品、服装设计作品、舞台设计作品曾在1911年“青年联合展”、1912年“驴尾巴”展览、1913年-1914年“艺术世界展览”、1915年未来主义画展“0.10”、1916年莫斯科“未来主义作品展”、1922年柏林“第一届德国艺术展”上展出。此外,他的建筑作品第三国际纪念碑的模型多次在各国展出,被称为“构成主义艺术的象征”。[3]

艺术应该成为人类文化进步的旗手、先锋队和推动力,在这个意义上,艺术应该是有用的艺术、构成的艺术。[1]

—弗拉基米尔·塔特林

图1 弗拉基米尔·塔特林

图2 海员

图3 浮雕

>>> 成长经历

塔特林出生于俄国首都莫斯科,他的父亲是工程师,母亲是一位诗人,塔特林从小就表现出了在绘画方面的天赋。塔特林本出生在一个知识分子家庭,生活幸福。但在塔特林两岁时,他的母亲因病离开人世,父亲再婚。家庭的变故使塔特林性情逐渐变得暴躁无常。在父亲再次组建的家庭中,塔特林与家庭成员的关系不太融洽。

成年以后,他缺少自信,对人猜忌,18岁以后便离家独自生活。他在正式接受建筑教育之前当过绘画学徒、做过水手、在艺校求过学。他于1903年在远航的船舶上当水手,曾去过很多国家。正是这段远航的经历激发了塔特林的艺术创造力,他的许多早期绘画作品都以大海、船员和渔民作为题材,直到晚年他仍用充满感情的语言描述海洋、描述远洋航行。[4]在做水手的这段时间里他从未放弃过对绘画的狂热追求。1904年,他求学于奔萨艺校,师从当地画家法纳西耶夫。1909年,凭借多年积累的绘画能力塔特林考入莫斯科绘画雕塑建筑学校。在校期间,塔特林与同属一个画室的校友阿·维斯宁关系较好,日后他们都成为俄国构成主义重要的建筑设计师。但塔特林在还没完成学业的情况下于1910年退学了。

离开学校后的两年时间里,塔特林继续着他的绘画爱好,并成为一名职业画家,其画作(图2)[5]多次在“俄罗斯艺术家联盟”展览会展出。这期间,塔特林结识了俄国先锋代表人物米哈伊尔·拉里奥诺夫以及纳塔利娅·冈察洛娃,在两位艺术家的帮助之下,1911年塔特林的11件作品在“青年联盟展览会”展出。

经过多年的艺术追求,塔特林对西方立体主义有了深入的了解,并深深受其吸引。据说,他曾提出“每月支付20卢布”请从巴黎回国的画家波波娃“教他立体主义”。[6]在那个动荡不安的年代,塔特林生活异常艰难,为了谋生,他曾经在马戏团当演员,但因事故导致左耳失聪。1913年,28岁的塔特林获得机会在巴黎拜访毕加索。毕加索以铁皮、木板、纸片等实物材料所作的拼贴作品,给他留下了深刻印象。[7]西方立体主义绘画深深吸引着塔特林,他多次表示希望留下当毕加索的助手,但都被婉拒。

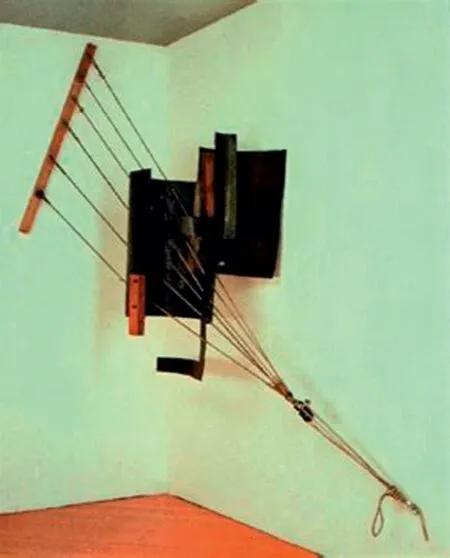

此次法国巴黎之行,对塔特林产生巨大影响的还有法国的未来主义雕塑家勃乔尼。受勃乔尼的启发,他萌生出将雕塑创作的表现手法运用到绘画中去的想法。从巴黎回到莫斯科后,塔特林开始探寻自己独特的艺术创作,就是在这个时期,他创作的绘画作品带有抽象派绘画、俄罗斯前卫绘画以及未来派绘画的综合艺术风格,结合勃乔尼雕塑创作的理念,创作出属于自己风格的构成主义绘画作品(图3)[8],塔特林称自己这种全新的创作方式为“绘画浮雕”,后来基于这一理论创作出“转角浮雕”。

1914年之后,塔特林由先锋派画家向前卫艺术家转变,他把在绘画中的探索方式、结构方法、形式语言、色彩表现等理念及表现手法运用到设计中,基于“绘画浮雕”、“转角浮雕”等绘画理念和其对艺术实践的理解,塔特林的建筑设计最终变为现实。从他的作品《墙角雕塑》(图4)[9]中我们可以看到,几个体积不同的几何形体穿插组合在一起形成了一个虚实相生的空间,这同样是塔特林惯用的创作方式——用铁皮、绳索、木头等工业原料创作出相互映衬的艺术品。

图4 墙角浮雕

图5 咖啡厅墙面设计

1920年之后,俄国政府对于构成主义艺术的态度冷淡,因此,塔特林不再有承接大型项目的机会,他将创作重心转向生活用具、剧场舞台和交通工具设计。1932年,塔特林在研究了自然界昆虫飞行方式之后,设计出了轻便的单人飞行器。这个将艺术、科技和乌托邦结合的飞行雕塑,不仅为塔特林迎来了“现代达芬奇”的美誉,同时也被看成是塔特林对于雕塑范围的探索所达到的顶点和最高成就。

>>>设计哲学

由塔特林引领的构成主义艺术风尚可谓是艺术史上具有历史意义的艺术变革,正是由于俄国十月革命这种特殊的历史背景以及塔特林不同寻常的生活体验,才使得塔特林为这场“构成主义”运动加快步伐。这场“构成主义”艺术运动是一代人的精神状态,一种源于生活、密切联系生活并直接影响生活进程的思想意识。它是为无产阶级服务的,是一场广泛的社会文化运动。[10]

艺术设计以实用为目的

20世纪是一个社会动荡的年代,但工业制造和科学技术在这一时期有了飞跃式进步。工业革命的爆发对各国的政治、经济产生了巨大影响,社会的动荡也带给艺术界巨大的变革:立体主义、至上主义、象征主义、野兽主义等艺术思潮应运而生。对俄国来说,艺术界的变革也在慢慢萌动,一批像塔特林这样的前卫艺术家在艺术上另辟蹊径,为构成主义的形成作出了不可磨灭的贡献。

在特殊的政治背景下,苏维埃政权宣扬的未来共产主义为俄国艺术届提供了新的机遇,俄国人民对未来充满希望,相信在社会主义带领之下,人民的精神生活及物质生活水平会有质的提高。十月革命之后,俄国的先锋派艺术家大都投身到苏维埃政权的文化建设中去。1917年,苏维埃政权形成一股强大的艺术凝聚力,汇集了塔特林、康定斯基、马列维奇等在内的多位极富盛名的艺术家。在此期间,塔特林提出“集团产生艺术”的口号,认为艺术与生活不可分割。

在俄国历史上,1917年的十月革命对俄国的艺术设计有着无可比拟的影响,这种红色精神的影响使俄国前卫知识分子为之痴狂。在艺术设计领域中,从传达十月革命精神的海报设计到彰显红色精神的雕塑设计再到为支持革命运动的建筑设计等,都为革命精神而服务。在艺术为政治服务的艺术创作中,塔特林可谓是其中的佼佼者。他与罗钦柯公开反对以马列维奇和康定斯基为首的艺术家所提倡的“以空间和时间形式实现我们对世界的感性认识,是我们的绘画和造型艺术的唯一目的”[11],即“为艺术而艺术”的思维观念。他提倡设计艺术和实用艺术要服务于新的社会主义,而不是一味地创造那些形式主义的艺术表象,并且声势浩荡地为“构成主义”设计运动推波助澜。

对塔特林来讲,艺术革命是建立在苏维埃政权的政治、经济之上的。“构成”意味着“组织”,那么创作的“主题”则意味着群体的“意图”,又在表现手法上运用“材料”、“工艺”和“技能”加上呈现。或许在他看来,材料、工艺、技能都是社会主义进程的反应,设计便是依托社会进步的动力得以实现的。这也在侧面赞颂了共产主义事业。

艺术设计与工业生产相结合

塔特林在艺术创作中重视材料的使用,他认为,造型艺术应当建立在“材料、体型和结构”之上。[12]塔特林在探索构成主义艺术前期,将大部分精力放在绘画浮雕的表现效果上,而在1916年,塔特林不仅仅探索绘画中的三维存在,而是将主要精力投入到各种材料在艺术创作中的可能性上。1915年至1916年间,塔特林创作的“墙角浮雕”作品不再局限在有限的框架背景范围内,他主张“将真实的材料放进真实的空间”以及将艺术的真实和生活的真实融合在无限的空间内。

从塔特林的绘画作品中可以看出,他在表现手法上与抽象绘画、俄罗斯先锋绘画有许多相似的表达方法。塔特林在绘画上惯用的表现形式是将画面中的物体几何化;在处理手法上,塔特林重视对工业化材料的使用,以求得材料在绘画中达到一种特殊的艺术效果。塔特林在创作作品中,用金属材料、石膏、沥青、玻璃等材质通过在空间中的简单组合,让这些材质成为创作中的一部分,在表现艺术感的同时,材料的真实本质也被展现出来。塔特林主张艺术是完整的工业化生产,只有共产主义才能达到的工业化生产状态,而艺术家必须成为一名工程师,必须学习如何利用工具及现代生产材料。[13]塔特林怀着对创作的感悟将这些理念迁移到建筑设计上来。例如,1917年,塔特林、雅库罗夫和罗德钦科合作的“咖啡馆墙面设计”(图5)[14],通过物体结构的解析将木头、金属以及废纸作为材料组成的墙面设计,用材料和技术凸显现代工业的先进性。

艺术设计服从实践

与其说塔特林在材料、材料的相互关系与内在张力的研究以及在它们的真实空间关系中体积的研究的循序渐进相似,不如说同立体派拼贴画和相继而起的达达派拼凑的偶发因素特征的非逻辑运用更为相近。[15]塔特林的构成主义建筑设计思维模式与构成主义绘画创作模式有着异曲同工之妙,两者都是将雕塑的理念运用到创作中。塔特林以突破两维绘画的藩篱而转向三维空间为出发点,使绘画造型具有雕塑的表现特征,继而使画面存在一种实实在在的三维空间。换句话说,这也是塔特林绘画中的创新点:使传统绘画中具有的固定的、凝固的画面特征变成构成主义绘画作品开放的、结构活力的绘画空间,如1913年创造的《瓶》。

塔特林强调创作理念的创新,在创作过程中,不论是对待两维的平面设计,还是对待三维的建筑设计、工业产品设计、服装设计等,他都通过对三维抽象概念的研究,将立体构成重新塑造表达于各种设计之中,而不是将毕加索的抽象立体中“物体的片段”直接加以运用,如塔特林在作品《17世纪的喜剧》中的(图6)[16]舞台设计。

图6 《17世纪的喜剧》舞台设计

图7 第三国际纪念塔

>>> 代表作品评析

名称:第三国际纪念塔

时间:1919年-1920年

地点:莫斯科(未实施)

现存地点:圣彼得堡俄罗斯国立博物馆

第三国际纪念塔(图7)[17]又称塔特林塔,它不仅是塔特林建筑设计最著名的代表作品,也是“构成主义”艺术的代表作品。这座纪念塔为苏联革命政权文化部而设计,它留给后人的深刻印象包括斜圆锥核心、网状外皮、对数形态的金字塔外形。如图7所示,塔特林抛弃传统的建筑形式,将理想的雕塑形式加以强化,把纪念塔设计成集雕塑、绘画于一身的建筑设计,以此来彰显时代精神。在表达纪念与理想含义的同时,将建筑的实用目的放在首位,第三国际纪念塔为“构成主义”开创了先河。塔特林针对第三国际纪念塔方案所做的模型现存于俄罗斯圣彼得堡国立博物馆内,由于资金的缺乏、技术的限制等因素,纪念塔始终未能实现。虽然方案未能落地,但这座建筑模型却成为现代艺术运动变革中结构主义的精神标志。

社会背景

塔特林曾说“纪念碑应是社会主义国家中的自由创造。众所周知,第三国际纪念塔的设计笼罩在政治因素的阴影之下,1919年前后,俄国人民在苏联社会主义政权的带领之下信奉社会主义,他们对公社宣扬的美好生活方式产生向往,表现在建筑设计中便是:建筑师构想建筑方案的过程受社会主义制度所宣扬的公社化思想影响并向这种形式靠近。

为响应苏维埃政权的政治领导,俄国的先锋派艺术家都积极投身于政权的宣传工作当中,塔特林便是其中的一员。他们有的为宣扬苏维埃政权的政策和法令而绘制街道宣传画,有的为庆祝革命胜利而布置设计舞台等。正当这些为政权服务的艺术工作如火如荼地进行时,1918年,列宁与人民委员会通过了一项“纪念碑”法令,根据这项法令,有关部门提出了建造66座纪念碑的活动。在“纪念碑宣传法令”的大力支持之下,1919年,塔特林接受了莫斯科造型艺术部的委托为纪念十月革命设计一座纪念碑。1919年底,塔特林的纪念碑设计完成,当时正值第三国际宣告成立,为纪念这一伟大历史事件,塔特林将纪念塔命名为“第三国际纪念塔”。

方案确定后,其模型首次在1920年苏维埃政府第八次会议上展出,经过多方商议,认定塔特林设计“第三国际纪念塔”更趋向于雕塑设计的意图,而在建筑设计的组织和功能构成方面缺少细致考虑。尽管如此,“第三国际纪念塔”始终被认为是构成主义艺术观念的杰出先例。

建筑概况

图8 第三国际纪念塔模型

根据预先的设计理念,“第三国际纪念塔”横跨涅瓦河,它的体型超过埃菲尔铁塔的高度,比当时存在世界上最高的建筑——纽约帝国大厦还要高出一倍多,计划高度为300米。从外形来看,第三国际纪念塔整体设计给人一种微微倾斜的感觉,外形颇具动感。纪念塔采用由上自下逐步收缩的螺旋式金属骨架围合成一个倾斜的金属支架和玻璃核心中轴,从空中俯视设计模型(图8)[18],可以看到一条螺纹型钢架一圈圈与倾斜的挑杆连在一起,螺旋线从上至下贯穿了格栅网和空间的其他钢铁部件。螺旋式金属骨架为整体的结构骨架支撑,骨架由钢筋制成,以赤红色饰面;倾斜的中轴内自上而下悬挂着3个几何形体,分别为一个立方体和一个圆柱体的玻璃空间,这三个空间分别承担着这座建筑的核心使用功能。几何体空间主要供集会、演讲使用,使建筑成为具有多种功能的实用动态结构综合体:最下层的立方体空间设计为议会大厅,供共产国际最高权力机构使用;中间锥体空间供共产国际执行机构使用;最上层的圆柱体空间供共产国际讯息机构以及共产国际执行委员会主席团使用。其玻璃空间构成的4块平台并不是静止不动的,而是以年、月、日、时为单位有节奏地分速旋转,具体来说,最下面的立方体空间旋转以一年为一个周期,中间的金字塔形体空间旋转以一个月为一个周期,处于最顶端的圆柱体空间则旋转一天为一个周期。很自然,作为新世纪的象征,第三国际纪念塔内部体块的不同旋转速率将是暗示宇宙的象征:地球围绕太阳转(一年),月亮绕地球转(一月),地球自转(一日)。[19]建筑上空配有革命标语,在灯光照射下映射到巨大屏幕上来吸引公众的注意力。纪念碑顶端放置一面旗帜,旗帜上同样印有标语。

>>> 设计理念

塔特林将在“反浮雕”艺术当中发现的时间与空间的准则和逻辑上的扩展运用到第三国际纪念塔设计中。处于当时的背景下,塔特林的纪念塔利用智能机器、电能速度、动能彰显时代的先进性。按照原始设想,塔特林为保证室内温度适合工作生活的现实需要,他在玻璃材质几何体的建筑空间中采用真空玻璃外墙。纪念塔以最简单的立方体、圆柱体、角锥等几何体相互组合,又形成某种难以诉说的凝聚力——各个部分以不同周期及不同速度有间隔地围绕轴心旋转,通过这种相互间的引力向警醒世人“时间奔流不息”。令人遗憾的是,第三国际纪念塔由于现实条件的限制最终没有建成,只留下塔特林及其助手的设计手稿和设计模型(图9)[20]。这座将现代艺术理念与现代设计理念紧密结合的建筑最终成为俄罗斯先锋派艺术的乌托邦象征。

尽管第三国际纪念碑是为实现理想主义与英雄主义伟大的乌托邦幻想而设计的,但是在塔特林的建筑设计创作,以及对现代结构的探索中所蕴含的设计思想和美学价值,对俄国的建筑设计具有重要的启示作用。

>>> 结语

塔特林以敏锐的洞察力深入艺术设计内涵,在传统艺术的基础上进行艺术设计创新,以新的视角从多方面探索艺术设计。他吸收法国立体主义及俄国先锋派等艺术理念,在三度空间的范围内分析材料、颜色、结构的特点,从而形成了自己独特的艺术设计风格。他的作品充满浪漫主义与乌托邦色彩,但是他却号召“使美术为社会服务”,他对材料、空间和结构有独特的见解,用艺术设计行动开创了俄国构成主义设计道路,在当时,引领了俄国甚至是欧洲的艺术设计风尚潮流。

图9 设计中的纪念碑