国内儿童游戏空间研究述评

——基于硕博论文的分析

吕进锋,曹能秀

(1.云南师范大学旅游与地理科学学院,云南昆明 650500;2.红河学院教师教育学院,云南蒙自 661199;3.云南师范大学教育科学与管理学院,云南昆明 650500)

游戏是儿童最基本的活动,游戏是儿童成长的方式。游戏空间是儿童成长的重要场所,包括家庭空间、社区空间、幼儿园空间、儿童公园和其他社会公共空间,如城市绿地、商业公共空间、儿童游乐场、商场、道路等等,它们都是儿童成长的重要空间。空间概念,最初是指物理空间,是物质存在的“虚空”或“容器”,是物质存在的基本形式,但这“遮蔽了空间的主观性和社会性,遮蔽了空间与主体、空间与社会的辩证关系。”[1]随着人文地理学研究的“社会转向”和社会科学研究的“空间转向”[2],认为社会不仅能生产出空间,空间也能生产出新的社会关系,[1]因此赋予了空间以深刻的文化性。空间不仅是物质性的,也是非物质性的。由社会空间概念引申出教育空间概念,教育空间不仅仅是物理场所,更是具有主观性、社会性、人文性和交互性的场所,儿童游戏空间作为一种教育空间,同样如此。

教育空间概念的提出赋予教育场所和教育环境更深刻的文化意义,突破了仅将教育场所和教育环境理解成一种物理空间的狭隘观念。教育研究的社会空间或文化空间转向是一种必然趋势,因此,基于空间生产理论的儿童游戏空间研究具有重要的理论和实践意义。本研究通过对88篇有关儿童游戏空间的研究进行计量分析,揭示儿童游戏空间研究现状,指出儿童游戏空间“自然地理空间”研究取向的狭隘性,提出基于空间生产理论的儿童游戏空间研究的未来展望。

一、儿童游戏空间研究现状量化分析

研究基于CNKI硕博论文数据库,以“儿童游戏空间”为主题词,时间跨度2002-2016年,进行文献搜索,共获得88篇硕博论文,其中硕士论文86篇,博士论文2篇。通过对文献的标题、年份、高校来源、学科来源、关键词、研究方法、研究尺度和研究内容等信息进行提取、编码,用EXCEL软件进行统计分析。

(一)儿童游戏空间研究硕博论文篇数

以“儿童游戏空间”为研究主题的硕士论文86篇,博士论文2篇,博士论文远远少于硕士论文(图1)。

图1 2002-2016年儿童游戏空间研究硕博论文篇数

(二)儿童游戏空间研究硕博论文年度篇数分布

2002年至2016年,以“儿童游戏空间”为研究主题的硕博论文年度篇数分布图如下(图2):

图2 2002-2016年儿童游戏空间硕博论文篇数

由图2可知,以“儿童游戏空间”为研究主题的硕博论文,2013年最多,有15篇, 2003年最少,0篇(图2中以缺失值处理)。2008年始,论文篇数显著增加,2016年的相关硕博论文偏少,分析可能原因是部分高校论文尚未全部上线公布。

(三)儿童游戏空间研究硕博论文高校来源

2002年至2016年,硕博论文来源高校共计44所。最少的贡献1篇,最多的贡献6篇。图3为贡献2篇以上儿童游戏空间研究的硕博论文情况:

图3 2002-2016年儿童游戏空间研究硕博论文来源及篇数

由图3可知,东北林业大学贡献6篇硕博论文;湖南农业大学、北京林业大学、西南交通大学和西北农林科技学院各贡献5篇;华南理工大学和南京林业大学各贡献4篇;河北农业大学、天津科技大学、西南大学、湖北工业大学和中国美术学院各贡献3篇硕博论文;南京艺术学院、吉林建筑大学、天津大学建筑学院、北京服装大学、昆明理工大学、华中科技大学、浙江农林大学各贡献2篇。此外,齐齐哈尔大学、中南林业科技大学、华东师范大学额、武汉理工大学、长安大学、新疆农业大学、山东农业大学、湖北美术学院、哈尔滨工业大学、中南大学、南京大学、大连理工大学、西北大学、华中农业大学、海南大学、重庆大学、东北师范大学、南京工业大学、湖南大学、东南大学、青岛理工大学、浙江大学、南京师范大学、仲恺农业工程学院、湖南师范大学各贡献1篇。对文献来源高校的分析发现,88篇硕博论文主要出自农林大学和理工大学,综合性大学次之(如西南大学),只有四所师范大学(华东师范大学、东北师范大学、南京师范大学和湖南师范大学)。

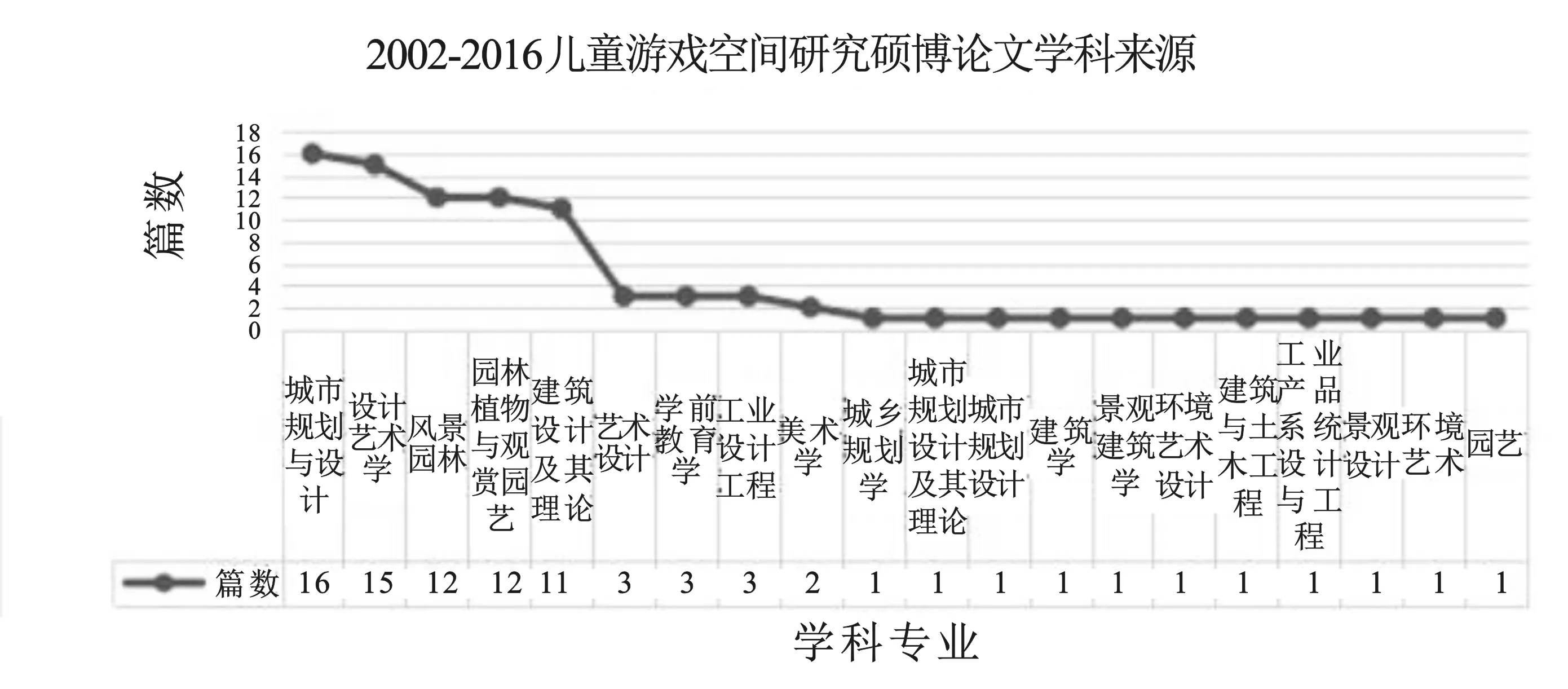

(四)儿童游戏空间研究硕博论文学科来源

通过对儿童游戏空间研究硕博论文学科来源的分析,可以更清楚地看到已有研究的特点:教育学学科极少涉及儿童游戏空间的研究,绝大部分的研究来自非教育学学科,这是一个非常值得教育学学科反思的特点(见图4)。

图4 2002-2016年儿童游戏空间研究硕博论文学科来源

由图4可知,88篇关于儿童游戏空间研究的硕博论文中,85篇来自规划类学科、设计类学科、工程类学科、建筑类学科和园艺类学科等,只有3篇来自教育学学科——学前教育学二级学科,分别是华东师范大学学前教育学、南京师范大学学前教育学和湖南师范大学学前教育学。东北师范大学贡献1篇,但并非来自教育学学科。可见,教育学学科,特别是学前教育学对儿童游戏空间的研究尚未予以足够的重视,未达成研究共识。

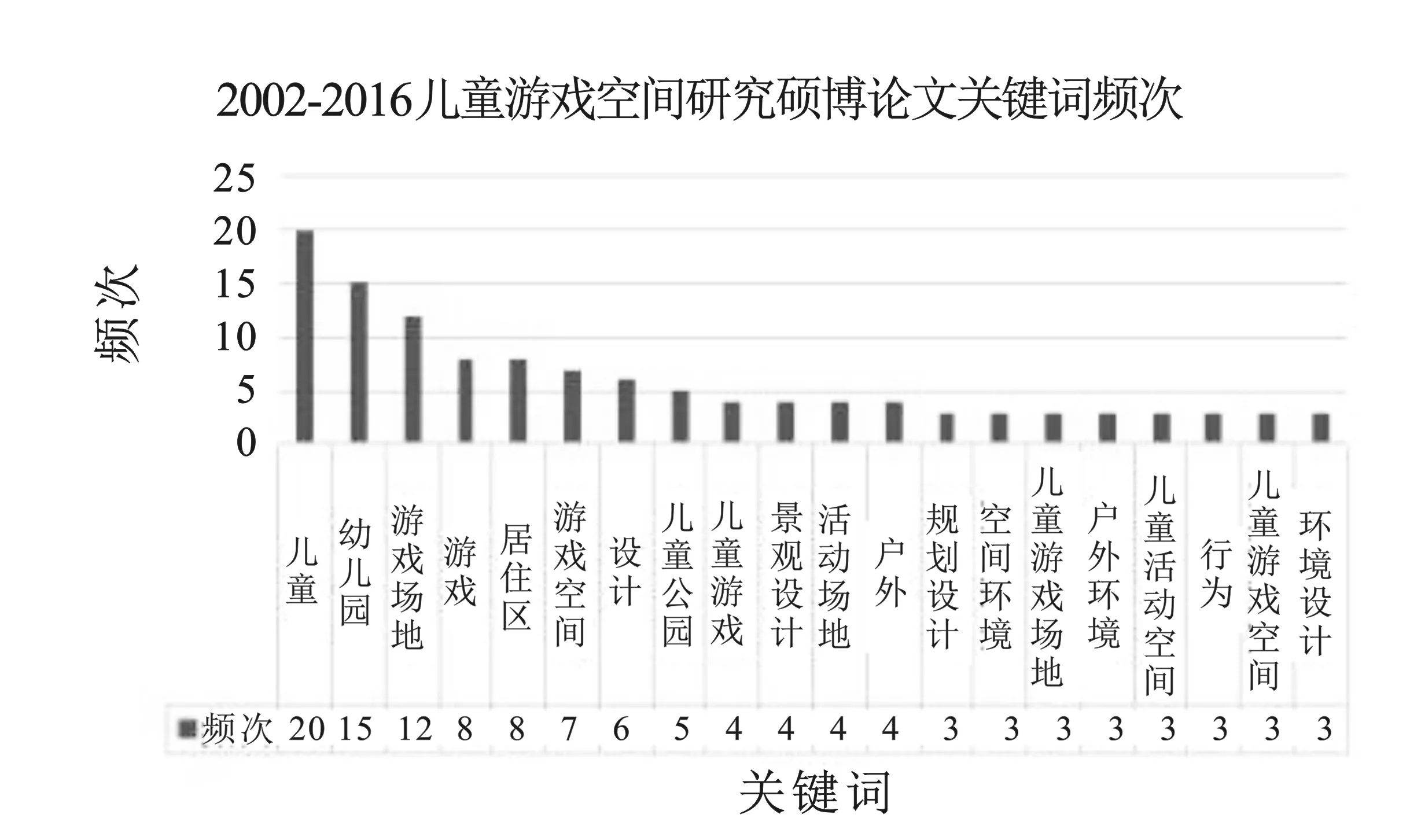

(五)儿童游戏空间研究硕博论文关键词计量分析

通过原文提取88篇硕博论文关键词,按关键词出现频次从高到底排序,排在前20位的关键词如图5所示:

图5 2002-2016年儿童游戏空间研究关键词频次

按照关键词的同质归并后,排在前10的关键词如图6所示:

图6 2002-2016年儿童游戏空间研究硕博论文关键词同质归并结果

对图4的分析,可以得到一个直观的感受:88篇硕博论文的研究对象是儿童及游戏空间,研究的三大空间尺度是幼儿园、居住区和公园,研究的重心在儿童游戏空间的规划、设计和景观改造,出现的高频词是“场地”、“景观”、“设计”、“规划”、“环境”、“空间”,但其所指的“场地”或“游戏空间”是儿童游戏的物质环境或地理景观,把空间视为“容器”,并未关注到的儿童游戏空间的社会性、文化生产性,更未涉及到社会或文化对儿童游戏空间的生产。关键词的同质归并后,得到图5的结果,如果把场地/场所、游戏空间进一步归并入“空间”,发现排在前三的关键词将是:空间、设计、儿童/幼儿,接着是幼儿园、游戏、居住区、公园和景观,依然支持图4的分析结论。

(六)儿童游戏空间研究的研究方法

通过对88篇硕博论文中明确提出的研究方法进行归类,得到图7的结果。

图7 2002-2016年儿童游戏空间研究硕博论文的研究方法

对图7的分析发现,除文献法外,案例分析法、问卷调查法、观察法和访谈法这些常规研究方法在儿童游戏空间研究中依然占据较大的比例。但也有实地勘察法、测绘法等具有明显学科特点的研究方法占据很大的比例。在图3和图4中已分析过,论文的来源高校和来源学科主要来自理工大学和农林大学的规划类学科、设计类、工程类、建筑类学科和园艺类学科等,从图6关于论文研究方法的分析上也可以大略得出相同的结论。

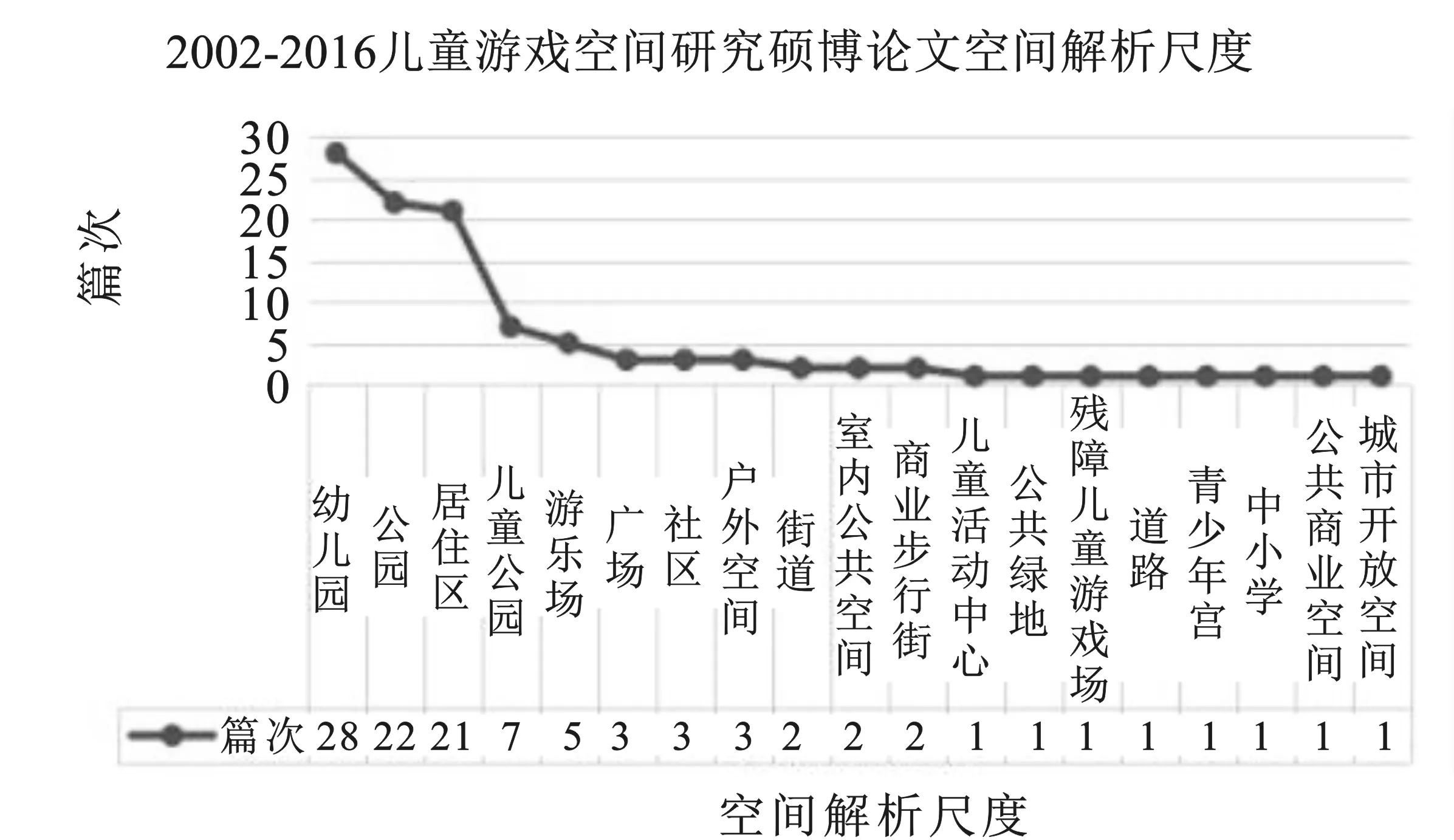

(七)儿童游戏空间研究的空间尺度与解析尺度

分析发现,88篇硕博论文研究的空间尺度都是城市。其中72篇次涉及到具体的城市,北京、长沙、广州、天津、上海和杭州等发达地区为热门研究空间尺度,17篇次无明确研究空间尺度,只以“城市”泛指,具体见图8。

图8 2002-2016年儿童游戏空间研究的空间尺度

而从研究的解析尺度分析(图9),得到19个解析尺度,其中排在前三位的解析尺度是:幼儿园、公园和居住区。若把“儿童公园”归入“公园”,则排在第一位的解析尺度是公园,次之幼儿园,第三是居住区。三者的共同点是都具有明确的儿童游戏空间功能,而对于街道、户外空间、公共绿地、公共商业空间等不具有明确儿童游戏空间功能的“空间”,研究者关注得少。此外,残障儿童游戏空间的研究值得关注。

图9 2002-2016年儿童游戏空间研究的解析尺度

二、儿童游戏空间研究的内容分析与评述

(一)内容分析

基于88篇硕博论文,儿童游戏空间的研究内容大致可以从幼儿园、公园、居住区、城市公共空间四个方面分析。

1.幼儿园儿童游戏空间研究内容

幼儿园儿童游戏空间的研究涉及幼儿园户外环境、幼儿园室内环境、幼儿园大型玩具设计、幼儿园建筑设计问题与模式、幼儿园户外游戏场地规划、幼儿园游戏空间优化、幼儿园园林设计等。

公园儿童游戏空间研究涉及公园植被、山体、丛林、坡地、山洞、水体、山体、沙体、广场设计、微地形利用、小品构造与格局、基础设施规划设计、点线面体景观设计、公园改造与更新方案设计、公园主题与表达等等。

3.居住区儿童游戏空间研究内容

居住区,包括社区儿童游戏空间研究,内容包括居住区儿童游戏场所设计、居住区儿童活动环境创设、居住区景观设计、居住区景观问题、居住区亲子活动空间设计、居住区室内外儿童活动空间设计等。

4.城市公共空间儿童游戏空间研究内容

城市公共空间包括城市公共开放空间、城市公共绿地、城市公共商业空间、商场儿童游乐场(园)、街道、青少年宫、步行街、广场等儿童游戏空间。涉及城市公共儿童游戏空间的规划、设计、基础设施调查以及存在的问题、特征研究的论文占据较大的比例。

目前,儿童游戏空间研究的突出特点是:专注儿童游戏空间研究的自然地理特性,注重从传统地理空间的角度研究儿童游戏空间,如地形、植物、山脉、山洞、丛林、坡地、悬崖、水体、山体、道路、空间格局、选址、交通、气候、沙体、动物、土壤、区域、中心;注重从规划设计的角度研究儿童游戏空间,如形状、迷宫、照明、色彩、铺地、地垫、草皮、小品、点、线、面、体、界面、入口(出口)、安全性等;关注游戏设施等物质空间,如大型玩具、玩具造型,而忽视非物质空间,如文化空间、社会空间及游戏空间生产与再生产等问题。重视社会、文化等非物质性研究的教育研究又恰恰未充分发挥其固有的学科优势,直接忽视了儿童游戏“空间”研究。

在图2中,同时给出了高斯拟合曲线。高斯拟合是利用Origin软件进行拟合,拟合光谱线型满足下列关系式:

(二)评述

“社会空间是一种社会与空间辩证的对立、统一和矛盾的结合体。”[3]“社会空间”概念的鼻祖昂利·列斐伏尔提出了著名的空间生产理论,他认为空间不是传统地理学的概念,而是动态的矛盾运动过程,空间性既是社会生产的结果,同时空间本身也是再生产者。空间与社会的结合,使空间具有了自然与人文双重属性。

传统地理学所研究的空间,“宏观上为欧几里得几何意义上的三维空间。”“空间的内容、结构、形式是地理学研究的主要对象”[4-5]人文地理研究“社会空间”转向的发生,使地理空间概念不仅仅局限于自然地理的尺度,而是综合了自然地理和人文地理的研究尺度,强化了对非物质生产领域的研究。[6]强调了空间中人、文化、行为与心理对空间的塑造,从而产生新的空间。叶超对人文地理的空间概念,从自然地理空间、到区域空间和空间的生产,乃至后现代空间的转变进行了总结和梳理,[7]地理空间不再是一个静态的物质空间,而是充满变化性和人文性。姚华松等把人文地理学对空间的认知转向归结为四点:从科学的空间到人性的空间;从物质的空间到非物质的空间;从单纯的空间到复杂的空间;从“外壳”的空间到空间里面的空间。[8]

1.教育空间与社会空间

一般认为,教育空间概念是教育研究的地理视角下孕育的结果,教育空间概念已经成为人文地理学的新兴分支学科,教育地理学的重要核心概念之一。教育空间是社会空间的核心要素,教育空间本身负载着社会空间因素,如政治、经济、文化等。教育空间与社会空间之间形成紧密的因果反馈关系。[9]教育空间与社会空间形成互为生产与再生产的关系。因此教育空间应当置于社会空间之中,社会学家布迪厄的“场域”理论早就揭示了这种关系。“场域”可以定义为各种存在在关系中的网络或构型。“场域”属于社会空间的范畴,而教育空间就是教育场域,也属于社会空间的范畴,因此,不能仅把教育空间理解成欧几里得集合概念下的传统地理学概念,社会科学研究的“空间转向”对教育研究的启示是:空间不再是均质的、平直的、与教育无关的存在,空间也不仅仅是外部物质环境,而是充满着未知、变动、矛盾,充满物质性与非物质性,充满自然性与人文性,具有生产性和再生产性存在,儿童游戏空间亦然。

2.儿童游戏空间的再认识

社会空间、教育空间的概念,以及社会科学研究“空间转向”,对儿童游戏空间研究最大的启示是:儿童游戏空间不仅仅是自然空间,它是教育空间,处于“社会空间”的场域中。然而,对已有88篇硕博论文的分析,我们并没有看到论者对儿童游戏空间作为教育空间的认知,更没有看到将儿童游戏空间置于“社会空间”场域的认知。目前,对儿童游戏空间中“空间”概念的理解是传统地理学空间概念,即静态的、均质的、平直的、物质的、被动的空间,并不具有“生产性”和“再生产性”,是纯粹的自然地理要素,如水体、山体、土壤、地形等等,因此是可以人为地随意规划、设计和改造的,这势必导致对儿童游戏空间的研究囿于狭隘的“空间”视野,忽视空间中的人性、人文性、文化性、社会性和交互性,忽视空间中儿童的行为和心理对空间的生产和再造,置儿童于被动,置儿童文化于被动,只关注了自然地理因素对儿童游戏空间的塑造意义。“空间意识的缺乏使得我们很少把环境和人的行为看做一个整体,很少反思到空间本身意味着关系、情感,意味着独特的生活方式,也更少考虑儿童对周遭的体验和反应。”[10]因此,从教育研究的“空间转向”——教育空间出发,应对儿童游戏空间进行再认识,重视儿童的空间经验,重视儿童与空间的密切关联,形成儿童游戏空间研究的社会空间和教育空间新取向。

3.儿童游戏空间研究的困惑

儿童游戏空间的研究一方面急需对“空间”进行重新认识,实现研究的“空间”转向。另一方面,一个困惑也横亘在前:从88篇有关儿童游戏空间研究的硕博论文中,只有3篇出自教育学学科的贡献,我们不禁问:为什么教育学研究忽视教育的空间研究?为什么学前教育学研究忽视儿童游戏空间的研究?笔者认为有三点值得教育学研究者反思:第一,学科局限。教育学学科研究包括学前教育学研究,缺乏理论敏感性,教育学理论创新相对滞后,不能及时从其他学科中汲取理论营养,学科视野狭窄;第二,方法论局限。教育研究历来重视质性研究,而轻量化研究、计量分析,而“自然地理空间”研究取向的研究多量化研究和计量分析,致使教育学研究不敢轻易尝试“空间”的研究;第三,研究方法的局限。教育学学科忽视测绘、统计、计量、地图、GIS、数学建模等空间研究方法的借鉴和应用,这一方面是源于学科的壁垒,另一方面也是教育学学科方法论素养不足和重理论轻实践、重思辨轻应用的表现。因此,教育学学科应在儿童游戏空间研究,乃至教育空间的研究上致力于打破这三方面的局限,加强“自然地理空间”取向的研究,同时基于空间生产理论,发挥教育学学科优势,加强儿童游戏空间的“社会-教育空间”取向研究,实现儿童游戏空间研究在自然和人文研究上的相得益彰。

三、结论与展望

(一)研究结论

基于硕博论文的分析发现,目前关于儿童游戏空间的研究依然是“自然地理空间”的研究取向,基于空间生产理论的儿童游戏空间研究在教育学领域尚处起步阶段,基于“自然地理空间”取向的教育研究也不足。简言之,本研究结论如下:

1.儿童游戏空间的研究历来被研究者所重视,特别近几年的研究势头更足。2002-2010年9年,只有36篇,2011-2016年7年间,有52篇,占近60%。

2.儿童游戏空间的研究者主要来自规划类、设计类、工程类、建筑类和园艺类学科,而教育学学科的研究不足。前者重视“自然地理空间”研究取向,缺乏对儿童游戏空间研究的人文关怀,忽视儿童游戏空间的“关系”生产与再生产。后者重视人文关怀,却忽视了儿童游戏空间研究,导致学科优势未发挥,研究贡献不足。

3.目前,研究者对儿童游戏空间之“空间”概念的理解依然处于传统地理学空间概念范畴下,即将空间理解成是自然地理空间,重视空间规划、设计、景观分析,尚未实现“社会空间”的认知转向,这是儿童游戏空间研究需要突破的地方。

4.在研究方法上,如实地勘察、测绘、项目设计与分析等方法的运用上值得教育学研究者借鉴。

5.儿童游戏空间研究的空间尺度集中于城市,特别是发达地区大城市。究其原因在于城市往往有较为成熟的儿童游戏空间,如儿童公园、游乐场、城市公共空间、社区游戏空间等,有研究的对象和案例,往往被研究者所青睐。

6.研究的解析尺度主要表现在城市公园、幼儿园、居住区及其他城市公共空间。

(二)研究展望

综上所述,儿童游戏空间的研究需要在以下几方面有所突破:

1.教育学研究者应承担起儿童游戏空间研究的责任,既要重视儿童游戏的“自然地理空间”研究,也应在研究的“空间转向”上有所突破,跳出空间的物质性范畴,关注儿童游戏空间的社会性、文化性、生产性,关注空间的多元交互性,加强“社会-教育空间”取向的儿童游戏空间研究。

2.方法论和研究方法上的突破。加强量化研究方法在教育研究领域的介入,如地理信息技术、数学建模、地图法等方法的借鉴和应用。在研究上作出属于教育学学科的贡献,因为儿童游戏空间的研究本质上是教育空间的研究,它属于教育学学科研究领域。

3.儿童游戏空间研究的空间尺度和解析尺度上应有拓展,跳出城市空间尺度,多关注农村幼儿园儿童游戏空间研究、民办幼儿园儿童游戏空间研究、农村居住区儿童游戏空间研究、少数民族多元文化共存地区儿童游戏空间研究、民族村落儿童游戏空间研究、小城镇儿童游戏空间研究、城乡交接处儿童游戏空间研究、家庭游戏空间研究等。

4.关注特殊儿童游戏空间,如留守儿童游戏空间研究、城镇农民工子女游戏空间研究、残障儿童游戏空间研究等。

[1] 严从根,孙芳.教育空间生产的资本化及其正义思考[J].教育发展研究,2017(3):69-74.

[2] 潘泽泉.当代社会学理论的社会空间转向[J].江苏社会科学, 2009, 30(1):27-33.

[3] 孟庆洁.社会空间辩证法及其学科意义——地理学视角的解析[J].学术界,2015(5):79-84.

[4] 郑冬子.地理学的时间、空间与人类的统一理论研究[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2000,13(1):49-54.

[5] 谢红雨,伊继东.地理空间视角下我国区域教育发展差异研究[J].学术探索,2013(6):144-148.

[6] 陈桂秋.人地关系中地理空间发展的进程意义的探究[J].大学教育,2015(1):129-131.

[7] 叶超.人文地理学空间思想的几次重大转折[J].人文地理,2012(5):1-5.

[8] 姚华松,许学强,薛德升.人文地理学研究中对空间的再认识[J].人文地理,2010(2):8-12.

[9] 张谦舵,潘玉君,伊继东,孙俊,姚辉.论教育空间与社会空间[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2014,46(7):122-128.

[10] 黄进.儿童的空间和空间中的儿童——多学科的研究及启示[J].教育研究与实验,2016(3):21-26.

——《教育学原理研究》评介