广西龙胜辉绿岩矿山环境评估及恢复治理方案

周伟,喻文亮

广西龙胜辉绿岩矿山环境评估及恢复治理方案

周伟1,喻文亮2

(桂林理工大学地球科学学院,广西 桂林 541006)

广西龙胜辉绿岩矿山的开采存在着崩塌、滑坡等地质灾害,在了解矿山基本情况的基础上,结合野外实地调查,全面分析矿山地形地貌、地层岩性、地质构造和水文地质特征等,发现矿山可能引发的地质灾害有崩塌、滑坡。针对崩塌、滑坡地质灾害运用了赤平投影的方法重点分析,并提出了相应的具体解决方法,以达到降低地质灾害的影响程度,促进矿产资源的合理开发利用,对经济社会、资源环境的协调发展具有一定指导性意义。

环境评估;崩塌滑坡;恢复治理;广西龙胜

1 矿山基本情况

龙胜县达沙河口辉绿岩矿位于龙胜县三门镇双朗村委,矿区面积23.39 hm2,开采标高+550 ~+260 m,矿区距龙胜县城约22km(直线距离)。矿区西南侧紧邻三门—滩底乡道,交通较为便利。

矿区位于亚热带季风气候区,雨量充足,年平均气温18.1℃,平均无霜期317天,日照时数历年平均1 247小时;旱季为9~11月,雨季为5~6月,历年平均降水量1 546.5mm,多年平均径流系数0.70,年平均相对湿度79 %;年平均蒸发量为1 638.1mm。对矿区地质灾害发生有较大影响的气象特征主要为大强度集中降水的暴雨天气,尤其是久旱突遇大暴雨,可能会引起崩塌、滑坡等地质灾害的发生[1]。

2 矿山地质环境条件

2.1 地形地貌

评估区属于中-低山地貌,地貌类型单一,海拔标高246~612m,相对高差约366m,自然山坡坡度35°~50°,地形起伏变化大,区域上总体地势为东高西低。评估区内山体主要为元古代()辉绿岩,山坡上覆盖有较薄的第四系松散土层,局部岩体裸露[2],评估区现状用地主要为有林地、灌木林地、采矿用地等,发育有低矮荆棘、小乔木、灌木和杂草等植被,通视条件一般,原始生态环境保存较好。

2.2 地层岩性

根据本次野外综合工程地质测量及收集区内及其附近地质资料,评估区内分布的地层主要有上板溪群合桐组上段(βμPtbh)和第四系含碎石粉质粘土(Q)、腐殖土(Q),现由老至新分述如下:

1)上板溪群合桐组上段(βμPtbh):主要为基性喷发岩系,为灰绿色细碧岩、少量变辉绿岩夹绿泥绢云千枚岩、绢云千枚岩、炭质绢云千枚岩、硅质岩,其中细碧岩呈枕状、杏仁状构造发育。

2)第四系(Q):主要包括含碎石粉质粘土(Q)和腐殖土(Q)。①含碎石粉质粘土(Q):评估区内均有分布,主要为红褐色和黄褐色粘土。碎石含量20%~25%,以棱角状为主,大小混杂,粒径一般10~20cm,颗粒成分主要为风化的辉绿岩,厚度约0.3~1.5m。②腐植土(Q):主要分布于评估区的表层植被发育区,呈深灰色、灰褐色,主要有富含有机质的粘土夹植物根系组成。稍湿-干燥,多呈松散状态[3],厚度0.1~0.5 m。

2.3 地质构造

在区域构造上,评估区位于冬鸡岭背斜近核部,该背斜展布于洪寨-老虎崖一带,轴向近北北东向展布,长度大于30km、宽10~15km,核部地层为上板溪群合桐组上段(βμPtbh),翼部地层为震旦系下统长安组(Z1)和上板溪群拱洞组(Ptb)。

断裂构造方面,区域主要展布有庖田-融安断层、下麻龙-同列断层。其中,庖田-融安断层从评估区北西约2.4 km处通过,沿庖田、融安一带NNE向展布,硅化破碎岩石普通出现,并形成断层角砾岩,为一逆断层;下麻龙-同列断层从评估区南东侧约3km处通过,该断层长度>100km,经过下麻龙、同列等地,主要表现为硅化,并出现断层角砾岩、糜棱岩,破碎带宽数米至数百米,为一逆断层。上述断层均为切割到矿区的矿体及围岩,但评估区基岩节理裂隙较发育(表1),节理主要为剪节理,节理面多平直。总体看,评估区内地质构造简单,地壳稳定性较好。

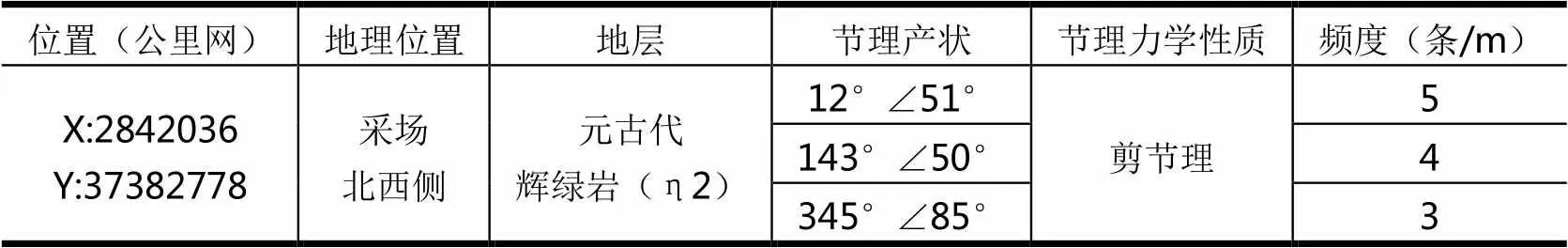

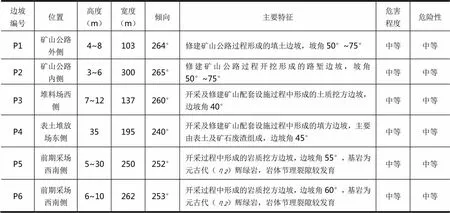

表1 评估区主要节理特征表

2.4 水文地质特征

矿区位于当地侵蚀基准面以上,主要以大气降水补给,周边无地表水体补给。其径流场受地形控制,渗流场与地形基本一致,自然疏干条件良好。区内无褶皱、断裂构造,含水岩组主要为第四系松散土层和元古代()辉绿岩,富水性差,地下水对采矿的影响较轻。总的来看,矿区水文地质条件简单,矿体皆分布于地下水位以上,地下水一般不会对矿区开采造成危害。

3 矿山地质环境评估

3.1 矿山地质环境现状评估

矿区面积23.39hm2,开采标高550~260m,开采方式:本矿山设计采用露天自上而下台阶式开采,采用中深孔台阶爆破方式进行开采,龙胜县达沙河口辉绿岩矿建设规模为10万吨/a(3.45万m3/a),属小型矿山,矿山地质环境条件复杂程度为复杂类型,

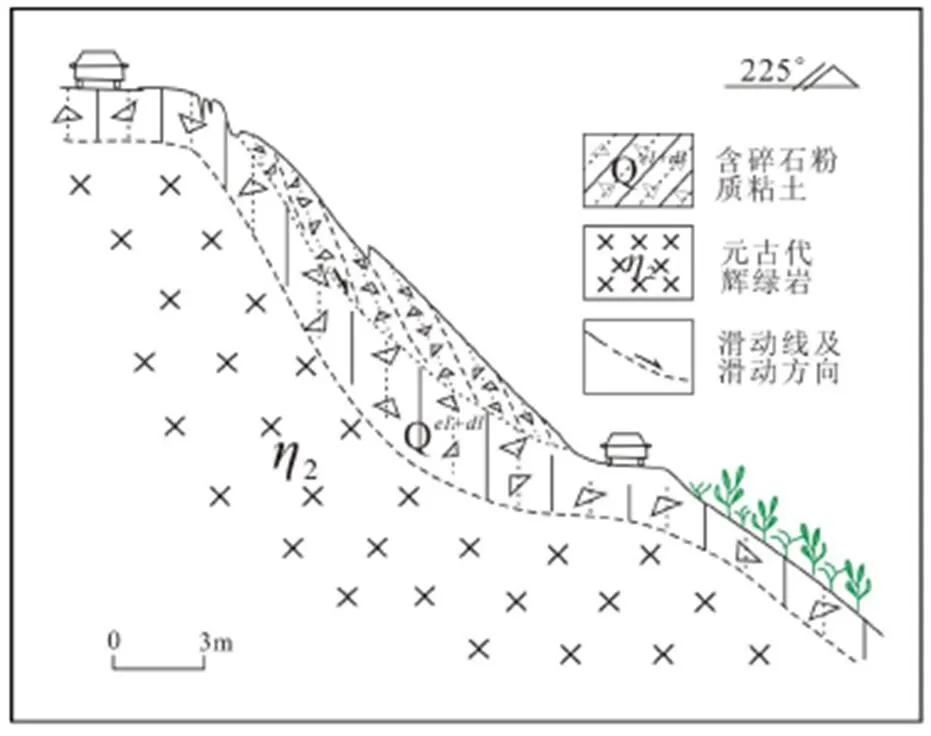

图1 H1滑坡剖面示意图

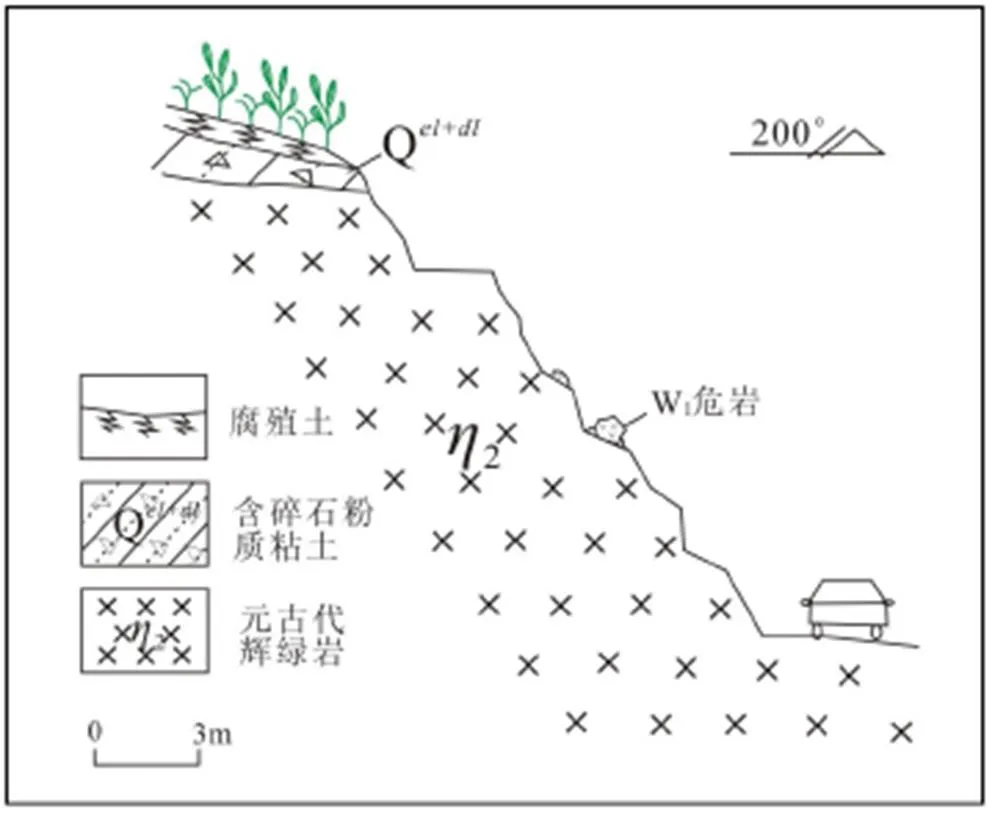

图2 W1危岩剖面示意图

根据野外现场调查发现,评估区内可见在P4边坡中段发生有滑坡(H1)1处(图1),在P5边坡南东侧有危岩(W1)1处(图2)。各地质灾害特征见表2。

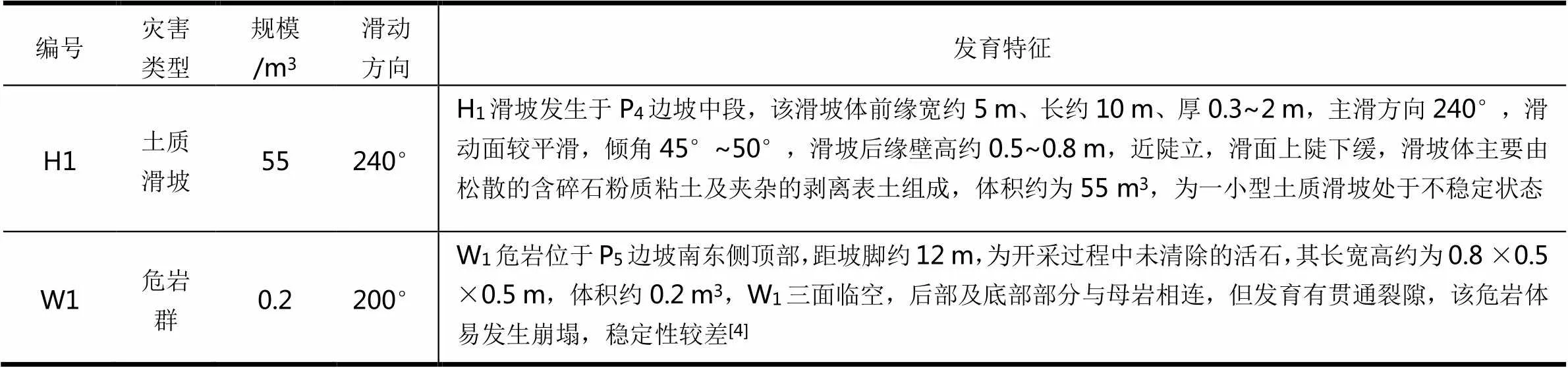

表2 评估区现状地质灾害特征

3.2 矿山地质环境预测评估

3.2.1 预测评估采矿活动可能引发的地质灾害

根据评估区的地形地貌、地层岩性、地质构造、岩土体工程地质特征、水文地质条件和矿山开采对地质环境的影响[5],结合已发生的地质灾害类型和地质灾害发育特征及形成条件,预测本项目在后续采矿活动中,可能引发的地质灾害有崩塌、滑坡[6]。

露天采场(岩质)边坡可能引发崩塌、滑坡地质灾害危险性的预测评估

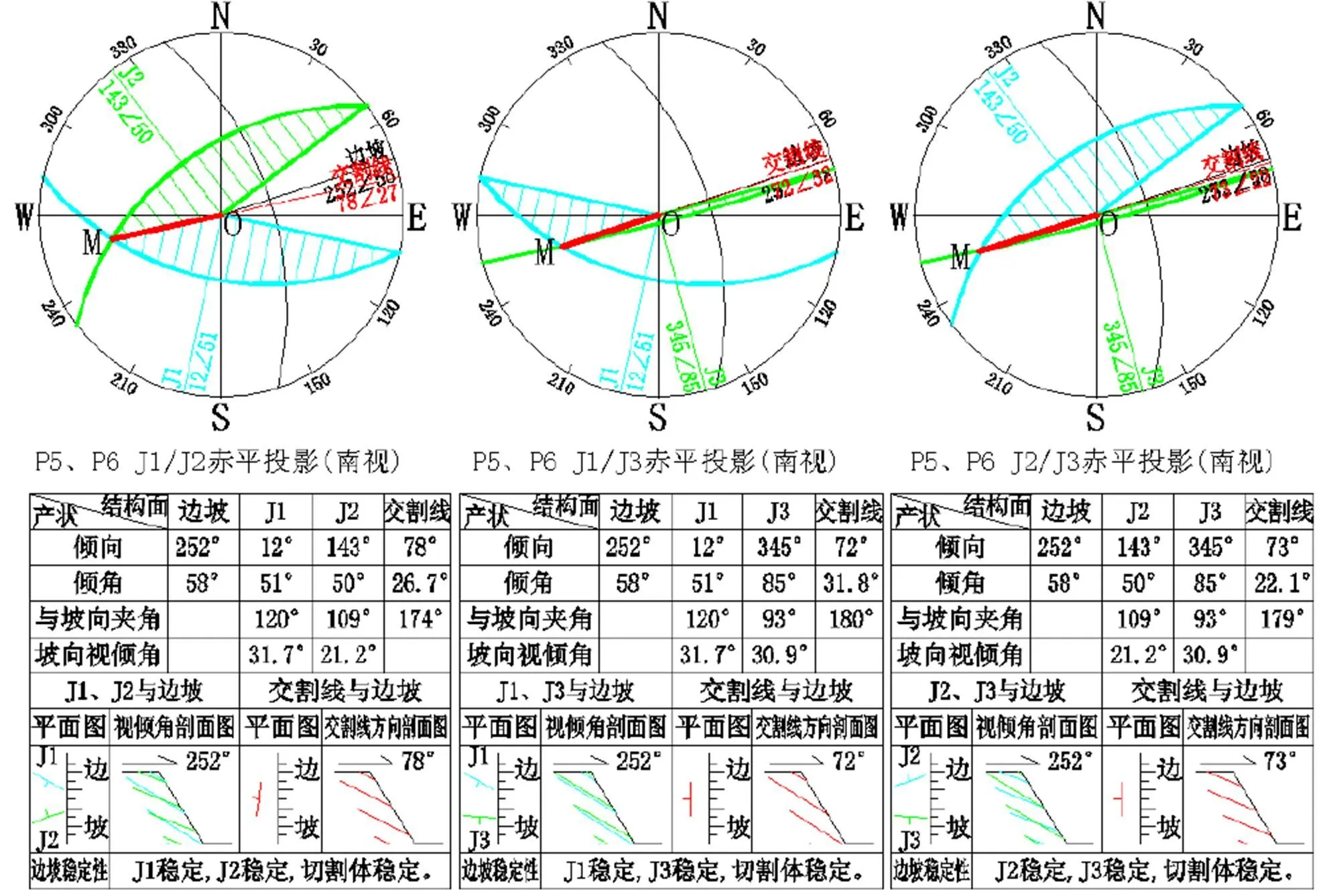

本矿山为露天分层(台阶)开采,共存在6处边坡(表3),本论文重点针对矿山P5、P6边坡进行分析,边坡宽分别250m、262m,高约5~30m、坡角约65°,为岩质边坡,边坡主要由辉绿岩组成,辉绿岩中发育三组节理,第一组节理(J1)产状12°∠51°,第二组节理(J2)产状143°∠50°,第三组节理(J3)产状345°∠85°。根据上述边坡上节理及边坡产状的赤平投影特点(图3),对其稳定性分析如下:

P5、P6边坡中,节理J1和J2与边坡倾向相反,节理J3倾角与边坡倾向近于垂直,表明由上述结构面切割的岩块处于稳定状态;节理J1、节理J2、节理J3两两组合交线与边坡倾向相反,表明由上述结构面切割的岩块处于稳定状态[7]。

表3 现有不稳定边坡危险性评估表

图3 P5、P6边坡与构造面赤平投影图

上述边坡虽然各结构面处于稳定状态,但其岩石节理裂隙较发育,在受到作业机械震(振)动及大暴雨等作用下易产生岩、土质崩塌、滑坡地质灾害,所产生的崩塌、滑坡应以小型为主(<500m3)。主要危害采场内的作业人员8~12人和机器设备等。预测采矿活动在露天采场引发现有边坡发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等,危害程度中等,危险性中等。

3.2.2 预测采矿活动可能加剧的地质灾害

H1滑坡在采矿活动的震(振)动及大暴雨等因素作用下可能使其处于不稳定状态,使其规模进一步扩大,并进一步下滑主要危害采场内的作业人员(10~15人)和机器设备等。预测采矿活动加剧H1滑坡的可能性中等,危害程度中等,危险性中等。

W1危岩在采矿活动中将会不断的出现,矿山应注意采场内危岩的清理。危岩主要危害采场内的作业人员10~15人和机器设备等。预测采矿活动加剧危岩的可能性中等,危害程度中等,危险性中等。

3.2.3 预测采矿活动本身可能遭受的地质灾害

根据评估区地质灾害发育现状及工程建设本身可能引发的地质灾害分析,预测采矿活动本身可能遭受的地质灾害主要有崩塌、滑坡和地(路)基不均匀沉降。

4 矿山地质环境防治工程

4.1 矿山地质环境恢复治理工程

1)矿山建设、生产过程中,要严格执行有关矿山工作条例和国家有关技术规范要求进行开采,杜绝不合理、不规范的开采。按照设计部门设计的矿山开采方案,科学施工,有计划、有条件合理开采,严禁在坡脚从下到上进行掏挖,台阶工作台应保持平整,确保矿山开采安全性和可靠性。

2)评估区内现有边坡及开采过程中不断出现的新边坡属潜在崩塌、滑坡较易发区段。边坡易受上方坡面汇水冲刷,对此应着重加强坡顶、坡面的截水防渗工作;此外还应设置安全警示标志,无关人员不得进入上述边坡附近。

3)对于开采区所形成的最终边坡,应严格按开采设计要求控制最终边坡角,同时做好对边坡的监测预警工作,若发现有危及过往人员人身安全的崩塌、滑坡等地质灾害及其隐患时,应对边坡采取有效的人工加固措施。

4)对于矿山生产过程中的弃土,应及时输送到表土堆放场,不能随意堆放,表土堆放终坡面应夯实;闭矿后,应及时对矿山进行恢复治理工作,防止发生水土流失。

5)应根据矿区地表地形在露天采场境界外侧挖掘截排水沟,并保持畅通,把大气降雨的地表水引排至采场外的三门河,起到拦截作用和疏引雨水的作用,尽量减少地表水对采场内边坡的影响,避免因此造成的崩塌、滑坡地质灾害发生[2]。

4.2 矿山地质环境监测工程

4.2.1监测内容

矿山环境监测的重点为矿石开采工程中可能产生的地质灾害,主要包括崩塌、滑坡。要密切监测矿山工程地质条件在矿山开采过程中的变化,监测开采边坡变形、位移、稳定性,矿区建筑物裂缝、变形,对地面开裂、岩层错动等现象的出现要及时处理。同时要注意观测矿区及周边大气、水体、植被等自然环境的变化情况。

4.2.2具体措施

1)加强矿山监测管理工作,完善矿山环境监测的各项规章制度。

2)设1人负责环境监测,针对可能诱发地质灾害的地段,派人巡检,发现安全隐患应及时通报处理。

3)及时探访该防治区周边群众,注意收集周边环境变化的有关信息,并加以分析整理,提出应对和解决措施。

4)崩塌、滑坡监测措施

主要进行变形监测,设立监测点进行长期监测。根据本区崩塌、滑坡和地基不均匀沉降等的发育特征,采用巡视观测露天采场、矿山配套设施形成的边坡。一般巡查3天一次,雨季应加密为1天巡查一次5,上述监测过程中,应做好监测记录,按时给当地国土资源部门汇交监测资料,发现异常及时报告。

5 结语

矿山建设及开采过程中,应按照矿山地质环境保护与恢复治理方案的要求,真正做到“在开发中保护”和“在保护中开发”,最大限度地减少矿产资源开发对地质环境的影响,促进采矿活动健康发展。广西龙胜辉绿岩矿为例,简要分析其现状及其预测地质灾害状况,提出了该类矿山的恢复治理措施的基本思路和方法[8],有利于全面保护矿山地质环境,促进矿业经济持续健康发展,减少矿产资源勘查开采活动造成矿山地质环境破坏,保护人民生命和财产安全,促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展具有一定指导性意义[11]。

[1]肖荣, 李红明, 罗瑞,等. 广西龙胜芭蕉湾滑石矿地质灾害评估及其防治措施[J]. 现代矿业, 2011(2):59-61.

[2] 蒋剑, 郑剑锋, 陈雪源. 广西资源县某萤石矿矿山地质灾害危险性评估及防治对策[J]. 山东国土资源, 2015(1):50-54.

[3] 单永磐, 何志聪. 广西临桂重晶石矿山环境评估及恢复治理探讨[J]. 云南地质, 2015, 34(2):303-308.

[4] 韦银泽. 广西荔浦石灰岩矿山地质环境保护与恢复治理[J]. 山东国土资源, 2013(3):26-28.

[5] 李丽娜, 黄非. 广西岑溪市筋竹萤石矿地质灾害评估及防治措施[J]. 长春工程学院学报(自然科学版), 2008, 9(2):61-64.

[6] 韩淑朋, 许少伟. 矿山地质环境保护与治理恢复——以某露天石灰岩矿山为例[J]. 矿产勘查, 2012, 03(1):111-116.

[7]卿翠贵, 苏阳, 张桂林,等. 某高岭土矿开采边坡稳定性的赤平投影解析[J]. 中国煤炭地质, 2012, 24(3):38-39.

[8] 谢永彬, 毛煜露. 广西灌阳方解石矿矿山地质环境影响评估及治理恢复措施[J]. 山东国土资源, 2014(4):78-81.

[9]罗瑞, 陆叶, 张振. 广西大境重晶石矿地质灾害评估及其防治措施[J]. 矿产勘查, 2011, 02(1):89-92.

[10]卢振伟, 王睿, 罗瑞,等. 广西大境磨槽江铅锌矿地质灾害现状及预测[J]. 矿产勘查, 2011, 2(3):316-321.

[11] 喻文亮, 刘楚晴, 李阳,等. 广西资源花岗岩矿山环境评估及恢复治理方案[J]. 四川地质学报, 2017(1):112-116.

[12] 马滕,李军. 邹城市土山铁矿矿山地质环境影响评估及恢复治理措施[J]. 山东同土资源,2015,31(11):42-46.

Environment Assessment and Control of the Longsheng Diabase Mine in Guangxi

ZHOU Wei1YU Wen-liang2

(1-College of Geosciences,Guilin University of Technology, Guiliu, Guangxi 541006)

Landslide and collapse are developed in the Longsheng diabase mine in Guangxi. This paper has a discussion on topography, geomorphology, lithology, geological structure and hydrogeological features in the diabase mine. The collapse and landslide hazards are analyzed by means of stereographic projection, and some corresponding controls are put forward.

diabase mine; collapse; landslide; control; Longsheng, Guangxi

2017-03-15

周伟(1989-),男,湖南长沙,在读研究生,专业:地质学,研究方向:灾害地质学

P69

A

1006-0995(2017)04-0634-05

10.3969/j.issn.1006-0995.2017.04.024