生态水处理技术在景观水体治理中的应用及研究进展

杨濡溢 付峥嵘 殷强

摘要:介绍了景观水体的污染原因:传统设计理念的局限性、内源污染及外源污染。阐明了景观水体的传统水处理技术的技术原理与技术局限。综述了目前景观水体常用的生态水处理技术:生态浮床技术、人工湿地技术、稳定塘技术及生物 生态联合处理技术。探讨了景观水体治理未来的发展方向及应用前景。

关键词:生态水处理;景观水体治理;生态浮床;人工湿地;生物 生态联合处理;生态修复

中图分类号:X703

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2018)6-0012-04

1引言

景观水体流动性差,水位较浅,环境容量较小,若污染超过景观水体环境容量,生态系统就会受到毁坏。具体表现为藻类疯长、水体发绿、发黑发臭、水质恶化及富营养化等,对周围环境及景观影响较为严重。景观水体治理主要包括物理处理、化学处理、生物处理及生态处理等多种途径。生态水处理技术主要包含生态浮岛技术、人工湿地技术、新型稳定塘技术及生物一生态联合处理技术等。生态水处理技术利用环境的自净能力加以人工强化措施,结合生态修复措施.具有效率高、投入低等优点,能够获得很高的社会效益和经济效益。

2景观水体的污染原因

景观水体的治理需要正确找到景观水体的污染原因,采取更高效的治理方法对症下药。景观水体的污染原因可分为以下3种。

(1)传统设计理念的局限性。景观水体传统设计中,死角中的水体因封闭静止无法流动,导致水质变差,影响整个水系。

(2)内源污染。一般包括:水体中繁衍的生物群落,死亡后积累形成的有机物污染;底泥释放的污染物质不断污染水体。

(3)外源污染。一般包括:降雨及地表径流带来的有机物和N、P等元素;大气沉降使有机物和N、P等元素进入水体;生活污水、工业废水的排入;补水的水源含有大量污染物。

3景观水体的传统水处理技术

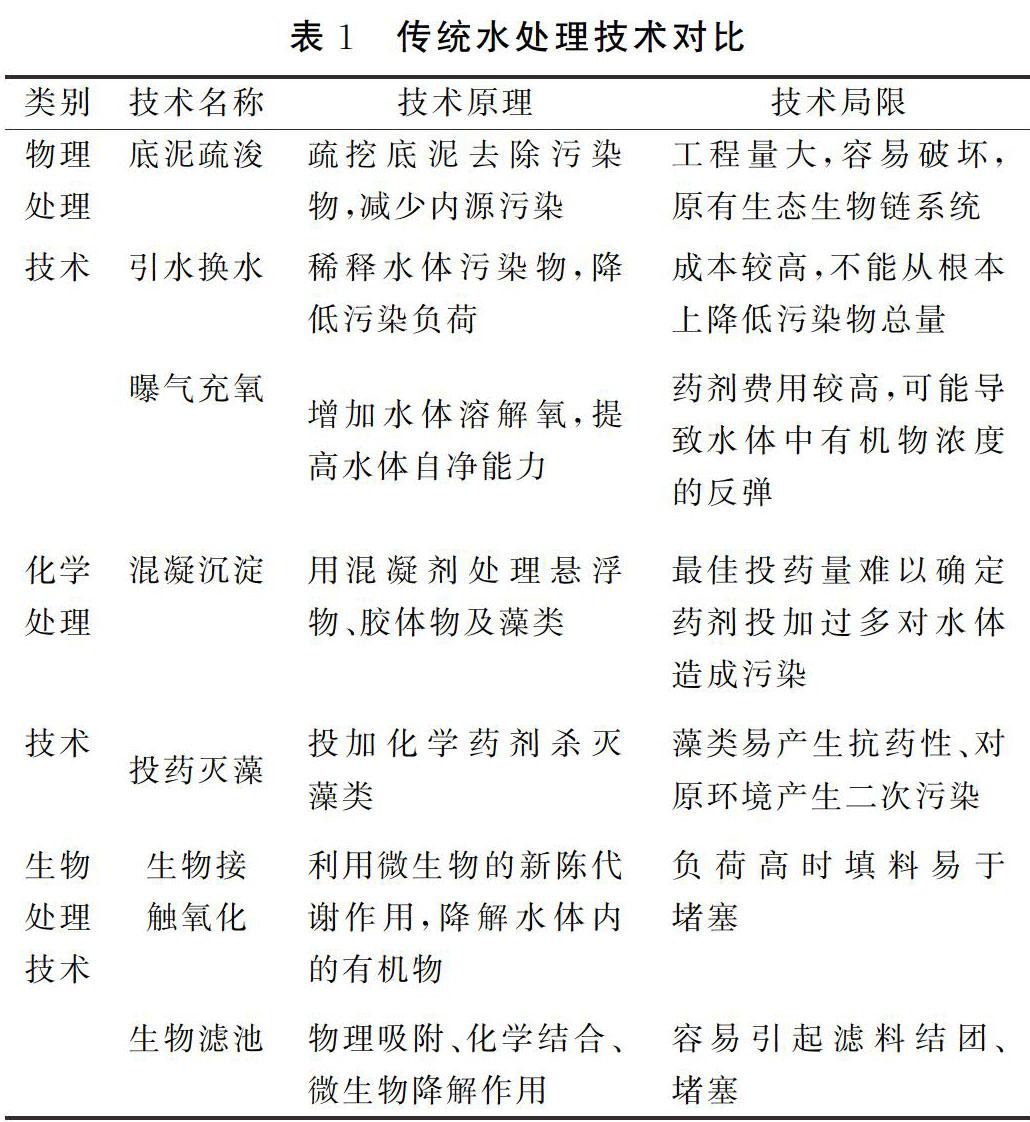

景观水体治理是复杂的,目前在我国使用的传统水处理技术主要有以下几类。景观水体治理的物理法包括底泥疏浚、引水换水、机械过滤、曝气充氧等;化学法主要为投加化学药剂杀灭藻类.增加水体溶解氧,改善水质,常见的灭藻剂主要有高锰酸钾、硫酸铜、漂白粉等;生物法主要有生物接触氧化、生物滤池。

不同的处理技术具有不同的处理效果,见表1。

4生态水处理技术在景观水体治理中的应用

生态水处理技术充分运用了生态学的原理,协同水体的白净能力与水生生物间的功能作用,在净化水体水质上,充分运用生态系统的结构与功能。

4.1生态浮床技术的应用

生态浮床综合了生态工程、现代农艺及无土栽培技术,以高分子材料作为载体.水面无土种植高等水生植物,用来处理景观水体的富营养化问题。

生态浮床系统中,大型水生植物能够吸收水体中的营养盐,抑制藻类生长繁殖,防止水华赤潮暴发。发达的植物根系可以沉淀、过滤水体中的悬浮物,根系表面可以螯合、吸附水体中的胶体物,富集、吸收Cu、Zn等重金属元素并转移到茎、叶等组织,吸收、分解藻毒素等常见污染物。植物根系在水体中分泌特殊化学物质促进根区微生物硝化、反硝化作用,加速分解有机物,释放氧气,大幅增加水体中溶解氧,为好氧微生物提供了有利的生存环境。浮床表面和植物根系附着的大量细菌、真菌、原生动物等微生物,在新陈代谢过程中吸收利用有机物,降解转化为小分子物质。最终收割收获成熟的植物体,将N、P等元素及有害物质移除水体,使水质得到有效改善。

吴建强等利用生态浮床处理淀山湖富营养化水体,浮床植物分别为美人蕉、黄菖蒲、再力花和千屈菜,其结果表明:采用上下层尼龙网固定种植方式有利于浮床植物纵向、横向自由快速生长繁殖;经过7個月的处理后,再力花对氮的吸收能力最强,美人蕉对磷的吸收能力最强;美人蕉和再力花可以作为淀山湖水体富营养化防治的浮床栽培植物来进行推广应用。

杨琳芳选取黄花鸢尾、花叶菖蒲、凤眼莲作为浮床植物处理小型微污染景观水体,其结果表明:黄花鸢尾、花叶菖蒲、凤眼莲对TN的去除率分别为88.7%、92.8%、90.6%,对TP的去除率分别为36.8%、22.2%、18.2%,3种生态浮床系统对景观水体中TN、TP均有一定去除能力。

4.2人工湿地技术的应用

人工湿地( Constructed Wetland)利用植物一基质一微生物三者之间的物理化学效应及生物学过程,可以有效地去除水体中氮、磷元素及有机物等。

按水流方式,人工湿地可分为表面流人工湿地(FWS- CW)和潜流人工湿地(SF- CW);其中,按水流方向,潜流人工湿地可分为水平潜流人工湿地( HSF-CW)和垂直潜流人工湿地(VSF-CW)。

人工湿地对水体中N元素的净化机理为:①植物的根、茎、叶等组织对N元素的吸收;②基质对N元素的吸收;③硝化一反硝化作用。人工湿地对水体中P元素的净化机理为:①P元素通过重力作用沉降后被去除;②植物的根、茎、叶等组织对P元素的吸收,微生物积累并去除一部分P元素;③P元素发生化学反应形成沉淀,基质的吸附作用。

李安峰等研究人工湿地对富营养化景观水体的净化效果,其结果表明:1号人工湿她前、中段COD去除率分别为23.12%-38.73%、9.77%-14.51%,前、中段去除COD总量占总去除量的68.18%-96.77%;2号人T湿地前、中段COD去除率分别为20.23% -37.46%、7.25%-15.69%,前、中段去除CO D总量占总去除量的72.48% -87.70%;故人工湿地的前、中段是去除COD的主体,且前段的去除率高于中段;1号人工湿地前、中段TN去除率分别为22. 23%-32.14%、14.81%-23.68%;2号人工湿地前、中段COD去除率分别为20.45--30.36%、12.82%-21.43%;故人工湿地的前、中段是去除TN的主体,且前段的去除率高于中段。

薛龙等采用组合基质复合流人工湿地处理富营养化水体,其结果表明:人工湿地系统对富营养化水体具有较好的处理效果,COD、TP的去除率分别为50.00%、63.07%、55.30%、53.83%、77.27%,出水水质基本可达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的Ⅲ类标准。

4.3新型稳定塘技术的应用

稳定塘中进行一系列的絮凝沉淀反应,微生物作用及水生植物作用,使污水中的有机物得到稀释和降解。

传统稳定塘在工艺上存在许多弊端:HRT较长、占地面积过大、污泥堆积问题等。针对这些工艺上的缺陷,出 现了新型稳定塘技术。其中包括了高效藻类塘、水生植物塘、水解酸化十稳定塘工艺、折流式曝气生物滤池十稳定塘工艺,多级串联塘系统、生态综合塘系统。

樊新源等利用水花生和水葫芦两种水生植物塘预处理富营养化的巢湖水体,其结果表明:在HRT约为3d的条件下,水葫芦生长繁殖较快,对水体起主要净化作用;水生植物塘对巢湖水体中藻类的平均去除率为85%,其中对含量最多的微囊藻的去除率为95%;对水体中的氨氮、TP、CODMn的平均去除率分别为36%、47%和38%,出 水均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。

4.3生物一生态联合处理技术的应用

4.3.1微生物强化修复技术的应用

微生物强化修复技术通过生物强化培育特定的高效微生物(如枯草芽孢杆菌、反硝化芽孢杆菌、乳酸芽孢杆菌、光合细菌、硝化细菌等),转移、转化及降解水体中的有机污染物及N、P等营养元素,抑制藻类生长,从而使封闭或相对封闭的景观水体改善水质,恢复水体生态平衡。

庄旭超利用实验室构建高效筛选的净水微生物,应用光合细菌沼泽红假单菌及枯草芽孢杆菌BSW,率达到55.1%;在2012年3~4月的北门河二期、隧洞河和岱桩河一期河道修复项目中,投加净水微生物可在短期内明显改善河道水质;10d内3种水体的N平均去除率分别为25.2%、23.3%、42.0%,TN平均去除率分别为27.1%、22.5%、39.9%。

4.3.2生物操纵控藻技术的应用

生物操纵控藻技术利用生物间的捕食关系,改变生态系统中的生物链,使生物群落结构发生变化,最终使水质能到净化、使生态恢复平衡。

国外研究者Shapiro等提出的经典生物操纵理论主要通过:①改变捕食者的种类组成;②调控浮游动物的群落结构;③促进浮游动物的种群发展;④提高浮游动物对浮游植物的捕食:⑤降低浮游植物的数量;⑥增加水体透明度改善水体水质。

肉食性鱼类→滤食性鱼类→植食性浮游动物→藻类→N、P等营养物质

国内研究者谢平等提出的非经典生物操纵理论主要利用控制鱼类数量来抑制蓝藻生长,放养滤食性鱼类(鲢、鳙等)直接牧食蓝藻。

生物操纵理论的应用主要包括:①沉水植物操纵:提供鱼类柄身繁衍的场所,抑制水体沉积物的再次悬浮,减少释放水体中的营养盐,抑制浮游植物的生长;②滤食性鱼类操纵:利用鱼类捕食浮游生物,平衡水生生态系统食物链;③双壳贝类操纵:耐污染耐重金屬能力强,可以吸收某些特定的重金属。

4.3.3生物一生态修复组合技术的应用

生态修复是为了修复或恢复受到污染破坏或水利T程胁迫的水体生态机能及其水文过程。生物一生态修复组合技术包括:①微生物一动植物修复技术;②微生物一河床河岸修复技术;③河道内一河道外湿地修复技术的组合;④河道清淤一生物生态修复技术等等。

沙昊雷等 运用生态修复技术治理常州市白荡浜黑臭河道,通过曝气造流、底质改性、种植水生植物、构建水生微生物种群等措施对该水体进行治理修复,其结果表明:运行4个多月后,DO从0.21mg/L增加到3.8mg/L,达到了57.8%、72.4%、41%和55.6%,水体透明度从15cm增加到40cm以上,治理段的水体消除黑臭,景观得到美化,河道生态得到恢复。

徐玉良等应用生物一生态修复组合技术治理昆山市凌家浜城市河道及黑臭水体,通过设置生物膜白净设备、微纳米曝气增氧设备,种植水生植物、投放水生动物等措施对该水体进行治理修复,其结果表明:运行6个多月后,主要水质指标《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)的Ⅲ~V类标准,水体透明度达到0.5m,水体中包括多种挺水、沉水等水生植物和水生动物,形成水陆交错带的生态系统,明显改善了河道的景观效果及生态效益。

5结语

随着“两型社会”的发展,景观水体治理作为生态文明建设的一部分,必然会成为新的水处理领域。相比传统的物化、生物水处理技术,利用生态水处理技术治理景观水体,能够充分运用生态环境的白净能力,结合人工强化和生态修复措施,投入更低,效率更高,能够创造更多的社会效益和经济效益。在一定程度上,对景观水体存在的主要问题都能有效解决。生态水处理技术在修复景观水体的同时,还能长期保持水体清澈,水质良好,达到景观水的要求。