黄曲霉菌的分离鉴定及毒性试验

徐洪滨 李四山 张鹏飞

(1.如皋市家畜改良站,江苏如皋市 226500;2.如皋市畜牧兽医站,江苏如皋市 226500;3.四川农业大学 动物医学院,四川成都 611130)

黄曲霉毒素(aflatoxins)是一组化学结构类似的化合物,包括B1,B2,G1,G2,P1,H1,GM,M1,M2,B2a和毒醇。黄霉毒素的基本结构为二呋喃环和香豆素,b1是二氢呋喃氧杂萘邻酮的衍生物。含有一个氧杂萘邻酮(香豆素)双呋喃环和一个双呋喃环。前者为与黄曲霉毒素的致癌性有关,后者是基本的毒性结构。m1可以由黄曲霉毒素b1在体内羟化衍生而成。黄曲霉毒素主要分子型包含b1,b2m1,m2,g1,g2,等。其中黄曲霉毒素m1和m2常在牛奶中被发现,黄曲霉毒素b1的致癌性和毒性是最强的。

黄曲霉毒素g1,g2在紫外线照射下发绿色荧光,而黄曲霉毒素b1,b2则可以发蓝色荧光。黄曲霉毒素的相对分子量为312~346。难溶于水,但较易溶于油,甲醇,丙酮等有机溶剂,但黄曲霉毒素不溶于石油醚,己烷和乙醚中。在中性溶液中,毒素较稳定,在强酸性溶液中,毒素会稍有分解,在ph9-10的强碱溶液中,毒素分解迅速。其纯品结晶后为无色,耐高温,黄曲霉毒素b1的分解温度为268℃。低浓度黄曲霉毒素在紫外线照射下会招到破坏。

土壤,动植物,各种坚果,特别是花生和核桃中可以发现黄曲霉毒素。也被发现存在于玉米,通心粉,牛奶,奶制品,食用油中。食品中黄曲霉毒素在热带和亚热带地区经常被检测出。在我国1980年的记录中,从17个省粮食中共检测出黄曲霉1660株,其中广西地区黄曲霉的检出率为58%,是17个省份中最多的。黄曲霉毒素在我国多分布于华中,华南,华北,并且产毒量也大。而东北,西北地区相对较少。

1993年黄曲霉毒素被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质。黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时,可导致肝癌甚至死亡。

在自然界中寄生曲霉(A 1 parasiticus)和黄曲霉(Aspergili us f lav us)可以产生黄曲霉毒素(Aflatoxin),黄曲霉毒素是它们的次生代谢产物。目前黄曲霉毒素已被发现有17种,其中分布最广泛、含量最高、毒性最强的为黄曲霉毒素B1。通过实验证明,黄霉菌产生的真菌霉素即黄曲霉素,是化学致癌物中,黄曲霉毒素是致癌性最强的物质之一,主要损害肝脏功能并且具有强烈的致癌性、致畸性、致突变性,能引发肝癌、骨癌、肾癌、直肠癌、乳腺癌等。由于黄曲霉素稳定的化学性质,破坏其温度要达到280℃以上。

动物肝脏是黄曲霉毒素主要伤害的器官[14]。研究结果显示,受到黄曲霉毒素伤害的肝脏,功能明显下降,奶牛和家禽感染黄曲霉毒素时,产奶量和产蛋量都会下降,免疫力也会受到影响,病原微生物可以轻易感染机体。黄曲霉毒对幼龄的动物素伤害更大,长期对母畜投喂低浓度黄曲霉毒素的饲料,会导致胚胎内的幼畜死亡。动物的消化系统功能、生育能力都会受到黄曲霉毒素的影响。奶牛的产奶量会因奶牛感染黄曲霉毒素下降,牛奶中还会含有黄曲霉毒素m1和m2[15],食用会有很大危险。黄曲霉毒素污染饲料,再投喂家畜,使美国畜牧业每年至少因此遭受10%的经济损失。在我国,黄曲霉毒素污染饲料对畜牧业造成的损失更大。

黄曲霉毒素污染的食物被人们食用后,会对人体造成很大的伤害。黄曲霉的污染很难预防,因为真菌在食物中普遍存在。国家卫生部门制定相关的标准,防止被污染的粮食用于食品加工。但如食品中黄曲霉毒素含量低于标准则很难控制。在发展中国家,食用被黄曲霉毒素污染的食品常常导致疾病的发生。研究机构的研究工作表明,肝细胞癌变(liver cell cancer,lcc)多由食用被黄曲霉污染的食品导致,发病率在亚洲和非洲较高。肝癌,胃癌,肠癌等疾病是长时间食用被黄曲霉污染的食品的极端结果。1988年,黄曲霉毒素b1被国际肿瘤研究机构(international agency for research on cancer,iarc)列为可以导致人体癌变的物质。此外,黄曲霉毒素的致癌性可以叠加,其他致癌因素与黄曲霉毒素叠加后致癌性会更强。

黄曲霉毒素主要损害人体的肝脏,病患会有肝炎,肝硬化等症状。临床表现有胃部不适,食欲减退,恶心,呕吐,腹胀及肝区触痛等;严重者出现水肿,昏迷,以至抽搐而死。目前的研究表明黄曲霉毒素是已经发现的最强的致癌物质,其致癌力比二甲基亚硝胺诱发肝癌的能力大75倍,比3,4苯并芘大4000倍。黄曲霉毒素主要诱使动物发生肝癌,胃癌,肾癌,直肠癌等。

本实验从霉变花生上分离下的疑似霉菌菌丝接种于察氏培养基中,通过对菌落颜色、形态的观察和镜检,初步筛选黄曲霉霉菌,然后与黄曲霉菌标准菌株3.4408对照确定为黄曲霉菌。制得含黄曲霉毒素的悬浊液,后进行体外淋巴细胞增殖试验,通过黄曲霉毒素感染淋巴细胞,与增值组、抑制组、实验组对照,最终求得黄曲霉毒素对淋巴细胞的抑制率。证明黄曲霉毒素对细胞具有极大的杀伤力,在生产生活中对黄曲霉菌的污染应该加强控制。

1 材料和方法

1.1 实验动物

兔

1.2 培养基

察氏培养基(硝酸钠,磷酸氢二钾,硫酸镁,氯化钾,硫酸亚铁,蔗糖)

1.3 材料与药品

花生,肝素,75%酒精,蒸馏水,无菌水,生理盐水。

1.4 仪器与设备

紫外灯,试管,锥形瓶,高压灭菌锅,温箱,接种环,培养皿,移液器,移液管,报纸,玻璃棒,无菌操作台,注射器,针头。

2 实验方案

2.1 黄曲霉菌的培养、分离和鉴定

2.1.1 黄曲霉菌的初培养及初步筛选

将干燥的花生放于阴暗潮湿处,泼上适量水,放置3周,使其霉变。待霉菌长出后观察霉菌孢子和菌丝颜色,挑选少量黄色菌丝镜检,若镜检下,菌丝呈分隔状,分生孢子头呈连珠状,且可见孢子梗上有孢子囊,囊上有分生孢子梗,梗上有分生孢子,整个孢子的形态呈球拍状。则可初步判断为黄曲霉菌。

2.1.2 黄曲霉菌的分离及鉴定

将疑似霉菌接种于察氏培养基,28℃下培养6天,再次使用划线分离法进行菌株的分离,并与黄曲霉菌标准菌株3.4408对照[16],在荧光显微镜下进行观察,通过观察到的菌株形态来判断疑似菌株是否为黄曲霉菌株。若菌落正面色泽随其生长由白色变为黄色及黄绿色,呈半绒毛状。孢子成熟后颜色变为褐色,孢子表面平坦或有放射状沟纹,观察孢子反面无色或者褐色,在低倍显微镜下观察可见分生孢子头呈疏松放射状,继而为疏松柱状。制片镜检观察,可见分生孢子梗很粗糙。顶囊呈烧瓶形或近球形。分生孢子在小梗上呈链状着生,分生孢子的周围有小突起、球形、粗糙。则可判定其为黄曲霉菌。将已鉴定的培养至第6天的培养基倒置于紫外灯(波长360nm,125w)下观察,菌落周围的培养基中出现特殊的荧光,即为产黄曲霉毒素的阳性菌株。

2.2 黄曲霉的纯化

将黄曲霉菌株接种于察氏培养基上,28℃恒温培养5d。取平板上的单个菌落接种于察氏斜面培养基上,28℃恒温培养5~6d。多次反复接种纯化,然后保存纯种菌株。

2.3 黄曲霉毒素的粗提

在无菌室内操作,在培养的黄曲霉菌培养基中加入10ml无菌生理盐水,制成菌悬液。将菌悬液加入培养瓶中,置于28-30℃恒温培养箱内,相对湿度为85%~94%,培养3d。降温为25℃,培养3d,得含毒培养乳,将以上步骤所得含毒乳用生理盐水稀释,制得含黄曲霉毒素的悬浊液。

2.4 毒性试验

2.4.1 兔外周血淋巴细胞的分离和培养

(1)采血

每次实验均采5ml兔外周血液,添加1ml肝素(5%枸橼酸钠溶液抗凝剂),加入10ml的塑料离心管中。

(2)外周血淋巴细胞的分离和纯化

取5ml肝素抗凝的兔外周血,加入一倍(5ml)的PBS液稀释,轻轻摇匀。将稀释的血液沿管壁加入已盛有5ml淋巴细胞分离液的离心管中,保持界面清晰,2000r/min离心20min。用取样枪伸至单个核细胞层(白色狭带)沿管壁吸出全部单核细胞移入另一离心管中离心,2000r/min离心15min。倒掉上层清液,加入37℃预热的PBS液(约为悬液量的五倍)洗涤2次。第一次2000r/min离心15min;第二次2000r/min离心10min。洗涤后的淋巴细胞团用无菌的 RPMI1640 培养液吹散混匀,于 37℃,5%CO2培养箱中培养。

2.4.2 淋巴细胞的镜检和计数

为了验证淋巴细胞的成活状况,用取样枪吸取分离出来的家兔外周血淋巴细胞100μl,用 PBS 缓冲液 10 倍系列稀释,经吉姆萨染色,在普通显微镜下观察形态,计数每1ml细胞悬液中的淋巴细胞数。同时取 50μl 细胞悬液滴在计数板上,加台盼蓝溶液50μl 充分混匀,3~5min 内在显微镜下观察,计算出活淋巴细胞的百分率。活淋巴细胞百分率=(淋巴细胞总数-死亡淋巴细胞总数)/淋巴细胞总细胞数×100%。

2.4.3 体外淋巴增值细胞试验

在无菌96孔细胞培养板中,设增值组(100μl淋巴细胞液+100μl刀豆+100μl1640培养液)、抑制组(100μl淋巴细胞液+100μl环孢霉素A+100μl1640培养液)、空白组(100μl淋巴细胞液+200μl1640培养液)、实验组(100μl淋巴细胞液+100μl黄曲霉素+100μl1640培养液),所有实验设定三个重复孔。将培养板在37℃,5%CO2的条件下培养箱孵育24h后,每孔加入10μlCCK-8溶液,将培养板再孵育4h,用酶标仪570nm波长测定OD值。计算淋巴细胞抑制率。抑制率=(空白组-实验组)/空白组×100%

3 实验结果

3.1 培养及鉴定

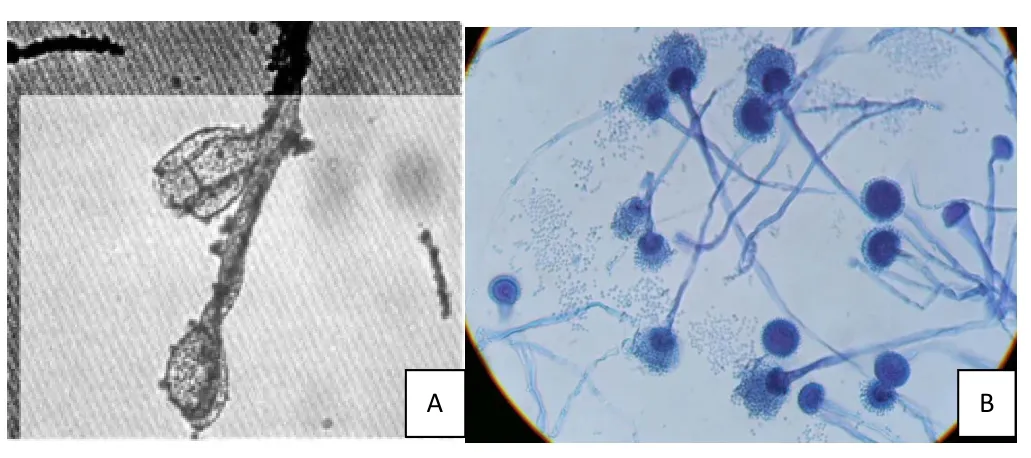

从堆放在阴暗潮湿处的花生、大米和玉米中挑取疑似黄曲霉菌丝接种在察氏培养基,在30℃恒温培养箱培养5d后,可见菌落直径达7cm,菌落颜色为淡黄色,1~2d之后变为黄绿色,两周左右颜色变暗,平坦略有放射状沟纹,反面无色或带褐色。低倍镜下可观察到菌丝分隔现象,孢子头部呈疏松放射状,1~2d后变为疏松柱状,为典型的分生孢子。分生孢子梗多从基质生出,长度一般小于1mm。有些会菌丝产生带褐色的菌核,见图1。

挑选典型的黄曲霉菌菌丝做进一步纯培养,勾取少量菌丝镜检,如图2。可见,菌丝呈分隔状,分生孢子头呈连珠状,且可见孢子梗上有孢子囊,囊上有分生孢子梗,梗上有分生孢子,分生孢子的周围有小突起、球形、粗糙,整个孢子的形态呈球拍状,与黄曲霉菌标准菌株3.4408对照。

图1 黄曲霉菌菌落

图2 黄曲霉菌形态学观察

3.2 兔外周血淋巴细胞的分离

在显微镜下淋巴细胞的形态为小圆核状,细胞核较大,胞质较少,有的相互叠加。经细胞计数板计数,计算得出兔外周血淋巴细胞的细胞数为 2.5×106个/ml,活细胞百分率为 96.8%。

3.3 淋巴细胞OD值

表1 淋巴细胞OD值

实验测得淋巴细胞抑制率为35.3%。

4 讨论

目前的研究发现,黄曲霉毒素至少有20 种左右结构相似的化合物,如黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2及毒醇等,在粮食和食品中黄曲霉毒素主要存在形式为黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1及 M2,在众多的黄曲霉毒素化合物中,黄曲霉毒素 B1的毒性和致癌性是最强。1993 年,世界卫生组织(WHO)癌症研究机构通过研究调查将黄曲霉毒素划定为一类致癌物质,主要伤害的器官是肝脏,引起肝癌以及肝脏的其他病变。黄曲霉菌的适宜生长温度在12℃~42℃,相对湿度在 80%~85%。在环境温度处于24℃~30℃之间时,黄曲霉毒素的产出量最高,并且在之后的两条黄曲霉高速生长并且产毒量不管提升,产生黄曲霉毒素的条件有干燥、低温或黄曲霉与其他霉菌竞争应激情况时。黄曲霉毒素是从作物生长的初期,就会对其造成污染,在农作物收割后粮食的污染通常是由于不良储藏条件(如阴暗)和作物含水量过高所引起,环境温度过高以及环境潮湿会是黄曲霉菌株产生黄曲霉。多数植物能够被黄曲霉毒素污染,如植物性食物,最易受黄曲霉毒素污染的食物有玉米和花生,坚果类食物的果仁也常常受到黄曲霉的污染。

黄曲霉毒素毒性相当于氰化钾的 10 倍,砒霜的 68 倍,毒性非常强危害很大,尤其作用于人和动物的肝脏和肾脏。黄曲霉毒素毒素污染食品被人类食用后,可诱发人体的原发性肝癌、胃癌及肺癌等,从感染黄曲霉毒素到检出癌变最短仅需24周,而且如人体本身携带乙肝病毒,在接触黄曲霉毒素后,患肝癌的概率是常人的 60 倍。农作物生长、收获、加工和储藏的任何环节都可能被黄曲霉毒素污染,如玉米、花生、大豆、大米、食用植物油及饲料等农产品,并且通过人和动物的食用进入食物链,伤害人体以及动物并且污染动物产品如牛奶等。

本实验从发霉花生中提取出黄曲霉,并通过实验室提供适宜条件使黄曲霉菌株产生黄曲霉毒素,最终通过体外淋巴细胞实验得出淋巴细胞抑制率,得到黄曲霉毒素对淋巴细胞有强烈抑制作用的结论。体外淋巴细胞实验的增值组中刀豆素为促细胞有丝分裂素,主要对淋巴细胞有激发作用,抑制组中的环孢霉素主要对淋巴细胞有抑制作用。通过对比抑制组与实验组,可以得出结论黄曲霉毒素可以抑制淋巴细胞的生长,并且通过OD值的计算可以得到淋巴细胞的抑制率。

由于实验室可提供条件有限以及淋巴细胞体外培养时很容易死亡,所以实验数据存在误差,希望在以后的学习研究中可以进一步探索完善实验。

[1] 徐华坤.云南省部分奶源地原奶中黄曲霉毒素M1与饲料中黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2的相关性研究[D].昆明医科大学,2013.

[2] 高博,王艳,陈霄,曹云恒,等.贵州省辣椒制品中黄曲霉毒素B1的污染调查[J].贵州农业科学,2012,1(15):141-142.

[3] 张自强,柏凡,张克英,等.我国饲料中黄曲霉毒素B1污染的分布规律研究[J].中国畜牧杂志,2009,6(12):27-28.