叮咚,你有一份汉服实用指南待签收

郭璐蕾

“着我华夏之裳.兴我礼仪之邦”“岂日无衣?与子同袍”“我愿重回汉唐.再奏角徵宫商”……相信对于汉服爱好者、汉服复兴者来说.这几句诗词与口号并不陌生。近些年来.汉服的复兴运动方兴未艾.汉服爱好者的队伍也逐渐壮大.但汉服的真正复兴仍“任重道远”。笔者从自己参与汉服社团的活动经历及研习经验出发.整理出以下这篇“汉服实用指南”,为意欲了解汉服、复兴汉服的同好们提供一个入门指导。

壹 着我华夏之裳——何为汉服

于每一个向往汉服的小伙伴而言,明确汉服的定义都是第一门功课,毕竟,“爱它先要了解它”。

汉服,并不等同于所谓的“古装”“唐装”。汉服的全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服。具体来说,汉服是指从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格且明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。这一服饰体系最主要的特征是平面剪裁、交领右衽。

以上介绍是学术上对汉服的定义,简单来说,认识汉服要注意以下几个要点,以免踏入误区:首先,我们通常所说的汉服的历史范围从黄帝时期起,到明末为止。也就是说,大家颇为熟悉的这几类服饰——旗袍、马褂、唐装、清代风格服装、民国风、秀禾服等,均不在汉服体系之内。下面详细介绍初试汉服时容易混淆的几个概念:

误区一 旗袍

旗袍,起源于民国时期。虽然也曾是汉民族女性广泛穿着的服饰,且在目前的一些重大活动(例如,奥运会)中有着代表中華民族的意义,但这一服饰却不能划入汉服之列。之所以有这样的划分,是因为旗袍通常被认为来自清代旗女的袍服的改良,并非发源于汉民族的传统服饰体系。

误区二 秀禾服

提到“秀禾服”,不少人会觉得陌生,但若看到实物,想必很多人又会觉得颇为熟悉——近年来,中式婚礼所穿服饰其实就属于秀禾服。秀禾服实为清末民初女子所穿之袄裙,而得名“秀禾服”则是因为电视剧《橘子红了》的播出,剧中女主角秀禾所穿服装就是典型的这类服饰,因此一些人将其称为“秀禾服”。

误区三 古装

古装,是一个大家再熟悉不过的概念,包括影楼里拍照使用的“影楼装”以及各种古装电视剧里使用的服装。尽管在很多人的认知中,汉服就是古装,但严谨地说,古装并不属于汉服,主要原因在于古装的形制不符合汉服的基本特点:拍摄过古装艺术照或是古装剧的爱好者会发现,当把双手于身前合拢时,古装的左右袖不能完全对齐,袖口从上至下呈现出一定的角度;而汉服则不同,当身着汉服者两手合拢时,汉服的左右袖口会完全贴合。古装这样的设计大多是出于实际需求的考虑——这样的袖口便于演员行动以及拍摄过程的需要。但也正是因为这样的设计,使得古装与汉服有了明显的区别。

误区四 唐装

唐装,是另一种经常被误认为汉服的服饰,事实上,唐装是指以马褂为雏形,加入立领和西式立体裁剪设计的服饰。相信通过上文的介绍,大家也可以从这一定义中发现唐装不是汉服的证据:首先,“以马褂为雏形”,表明其来源就不属于汉服体系;加之“西式立体剪裁”的版型设计,使得唐装与汉服有了更大的不同。

贰 重回汉唐——汉服何如

明确汉服“不是什么”之后,接下来请和我一同揭开汉服的面纱,真正去了解汉服之风采。

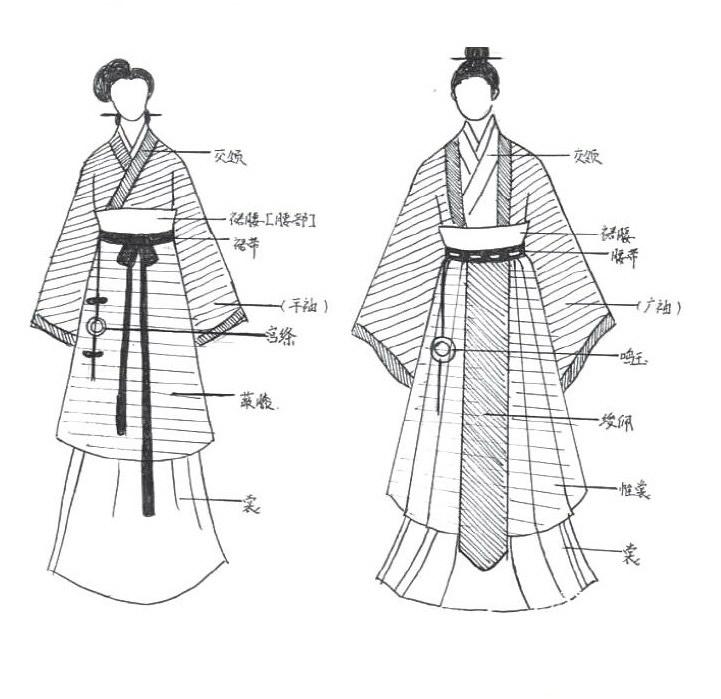

1.形制

汉服形制指的是汉服的款式。总体来看可分为三类:其一,深衣,即把上衣下裳缝连起来;其二,上衣下裳,顾名思义,就是上衣和下裳分开;其三,襦裙,这类形制是上身短衣,下身束裙子。对汉服有所了解的人,应该听过曲裾、直裾、褙子、袄裙、齐胸或齐腰襦裙等名词,这些都是形制的一种。

2.版型

版型,即衣服的整体形状。评价某一汉服版型好或版型不好,指的是在形制正确的基础上,由于具体剪裁方法和细节处理不同,带来的穿着效果的差别。而我们若想了解一件汉服的版型,最直观的办法就是看服饰的平铺图。当然,能够得出鉴别版型好坏的标准不是一朝一夕的事情,需要靠自己多学习、多积累才能掌握。

下面介绍两种汉服代表性的裁剪方式:中缝与接袖。正宗的汉服裁剪方式中,在汉服的衣服正中,前后都会有一条中缝。最初汉服会有中缝与袖缝都是由于古代布幅不够造成的。随着时代的发展,布幅已不再是限制汉服版型的因素,但中缝这一设计却仍然被保留了下来,并且被进一步赋予了刚正、公平、正直之意;另一方面,中缝被作为一种传统保留下来,也有其现实意义,因为中缝可以方便人们在穿着时对齐衣襟。时至今日,有无中缝已成为区分汉服和“古装”的重要依据之一。接袖和中缝一样必要,接袖的裁剪方式同样是正宗汉服的一种传统工艺。这种拼接的设计最初是出于美观的考量——如果将大面积的布料“围”在身上而没有适当的拼接作为转折辅助,衣服就会显得疲软无力。适当、到位、精细的布料拼接能够增加衣服的质感,使衣服整体上的轮廓更加分明一些。这一裁剪方式也就同样成了正宗汉服剪裁的标志之一。

叁 兴我礼仪之邦——汉服与礼仪文化

汉服,是我国汉民族特有的服饰;而礼仪文化,则是汉民族道德理性的体现。同样是汉民族文化的产物,它们二者间,有着十分密切的联系。

汉服诞生之初,本是纯为实用而设计的,它的作用仅限于御寒、遮羞。但随着社会文化的发展,特别是到了春秋战国时期学术氛围空前活跃的时代,汉服逐渐被赋予了新的含意,从汉服中,我们能够看到一个民族的文化传承所在。

1.法天象地

以早期的深衣为例,上文提及它的特点是“衣裳相连”——上下连为一体。由于身体深藏不露,故称“深衣”。它上半身用六片布,下半身用六片布,加起来便是十二,象征着一年十二个月。

2.道德内涵

仍以深衣作为讨论对象。《礼记》有言:“古者深衣,盖有制度,以应规、矩、绳、权、衡。”它提出,深衣的圆形袖口可以象征圆规;方形的交领可以象征尺矩;而规矩能够表现人的中正守礼;背缝端正,则可以表现正直的品行;裳的下缉像秤杆秤锤一般,可以象征公平。显然,深衣在此时被赋予了深厚的文化内涵,它的每一部分都从原先仅仅用以避寒、遮羞的布料升级成了一种文化符号,它能够十分鲜明地反映中国古人的秩序意识。这种秩序意识,便是礼仪的根基所在。

这样的现象同样也存在于后世的汉服。宋代的女性衣裳往往上下同色,以象征女子的专一,便是其明证。

以上,都只是在就汉服本身的形制来说它所蕴含的文化。事實上,古人对汉服独特的使用方式,更能体现汉服与礼仪文化间的密切关系。

汉服与礼仪的密切联系集中体现在古代的成年礼上。古人成年,男子行冠礼,女子行笄礼。因为本文讨论的是汉服文化,因此对于成年礼的其余细节,便不再详述,我们将主要关注成年礼所采用的服饰。

首先便是成年礼上男子之“冠”。在古代,成年的男子是一定要戴帽子的。这样一个故事可以作为例证:子路缨带被人砍断,他便拼命去捡,并说:“君子不可以无冠。”可见古人对“冠”的重视。而男子冠礼,便代表一个男子脱离家庭,肩负起社会责任的过程。

冠礼中,冠加三重。第一重加缁布冠。相传古时这种冠用白布做成,每逢祭祀,就染成黑色,因此,冠礼时便采用黑色缁布冠。这种冠平时不用,到冠礼时方予采用,便是要教育冠者不忘先辈之艰辛。

第二重则加皮弁。这种皮弁由白鹿皮制成,看上去有些像瓜皮帽。这种服饰是古时贵族狩猎、射箭用的,此处用皮弁,有国防教育作用。

第三重加爵弁。“爵”通“雀”,是因为这种帽子的颜色与雀的相同,为深红色。其上是一块平坦的板,下面则呈圆柱形。在古装影视剧中我们常看到这种冠,但影视剧中往往在冠的前后都加以旒,而经过考证,历史上这种冠只有前面有旒。此冠最为尊贵,往往用于助祭。

三种冠的庄重、尊贵程度逐级递增,所谓“三加弥尊”,象征人的德行越来越好,也是对成年者的一种期待。

另外,古人的礼服并非胡乱搭配,有着较高的审美要求。例如,三次加冠时冠发生了改变,搭配的衣裳也相应有所改变。因此,每加一层冠,都要求成年者换一套衣服。大体的要求即上衣与冠颜色相同,下裳与鞋子颜色相同。

与男子冠礼相对应,女子则行笄礼。这种礼往往在女子十五岁时举行,表示许嫁。笄礼的大体程序与冠礼的类似,不过用笄代替冠——毕竟比起冠来,簪子和发髻更能显示女性的柔美。

汉服之美,远非本文这数千字所能写尽,而复兴汉服,亦远非个别国人的努力即可达到。唯愿“扬汉家之风”——莫在淡忘了古典文化后,让中国传统渐渐消失在流行与时尚中。以此文分享自己些许心得,寻同好共传华夏古典文化。