超短节段固定治疗胸腰椎压缩性骨折

黄国忠 黄波 陈满华 樊建平 高凯 陈新

(1江西省修水县人民医院 修水332400;2九江学院附属医院 江西九江332000)

胸腰椎压缩性骨折是最常见的脊柱骨折,常累及脊柱的前、中柱,严重者可导致脊柱不稳、后凸畸形,甚至诱发脊髓神经损伤。手术是治疗胸腰椎压缩性骨折的重要方式,目的是重建脊柱稳定性,恢复胸腰椎节段的生理弧度,改善损伤所致的脊柱后凸畸形[1]。后路骨折复位跨伤椎固定在目前胸腰椎压缩性骨折治疗中应用最为广泛,但术后远期容易出现断钉、断棒、骨折椎体高度及矫正度丢失等并发症。基于此,我院尝试应用超短节段固定治疗胸腰椎压缩性骨折,取得了显著效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析我院2015年1月~2016年6月收治的100例胸腰椎压缩性骨折患者的临床资料,以治疗方式的不同分为A组52例和B组48例。A组男35例,女17例;年龄28~60岁,平均年龄(39.89±17.23)岁;受伤原因:高处坠落伤26例,交通意外损伤23例,其他3例;受伤节段:T115例,T1223例,L120例,L24例。B组男33例,女15例;年龄 29~59 岁,平均年龄(39.93±17.20)岁;受伤原因:高处坠落伤25例,交通意外损伤21例,其他2例;受伤节段:T114例,T1221例,L120例,L23例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)年龄≤60岁,外伤性骨折;(2)损伤发生在 2周以内;(3)主要损伤为椎体前、中柱的单节段压缩性骨折;(4)术前CT检查提示骨折椎体椎弓根及下终板完整;(5)脊柱后凸≥15°,椎体压缩≥1/4;(6)患者签署知情同意书。排除标准:(1)病理性骨折;(2)年龄>60岁;(3)合并重度骨质疏松性骨折;(4)合并脊髓损伤需行减压;(5)严重爆裂骨折需行前后路联合手术。

1.3 治疗方法

1.3.1 手术方法 所有手术均由同一位主刀医师及其固定团队完成。常规术前准备,患者取俯卧位,全麻,使用C型臂X线机透视定位。A组以伤椎棘突为中心,作后正中切口,骨膜下剥离显露双侧椎板小关节突及进钉点,在伤椎及上位椎体双侧分别置入椎弓根螺钉,安置预弯的钉棒,撑开复位椎体高度;B组实施传统跨伤椎固定,以伤椎棘突为中心作后正中纵形切口,在伤椎的上下椎体椎弓根植入螺钉,复位和内固定后进行后外椎板关节突融合。冲洗伤口,逐层缝合伤口。

1.3.2 术后处理 术后切口放置引流管,术后1~2 d(切口引流量<50 ml)拔除;预防性应用抗生素1~2 d。术后2周切口拆线。拔除引流管后患者可在脊柱保护背伸位支具保护下开始下地活动,术后3周指导患者进行五点法、小燕飞等腰背肌功能训练,术后3个月逐渐去除支具保护。术后随访2年。

1.4 观察指标 (1)记录两组手术时间、术中出血量及住院时间。(2)比较两组手术前后及随访2年后的伤椎前缘高度比值、Cobb角。

1.5 统计学方法 数据处理采用SPSS20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,行t检验,计数资料以%表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

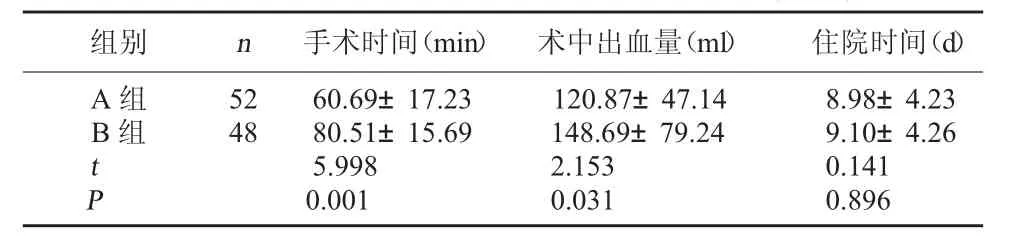

2.1 两组手术时间、术中出血量及住院时间比较A组手术时间、术中出血量均显著低于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义;两组住院时间比较,差异无统计学意义,P>0.05。见表1。

表1 两组手术时间、术中出血量及住院时间比较(±s)

表1 两组手术时间、术中出血量及住院时间比较(±s)

组别 n 手术时间(min) 术中出血量(ml) 住院时间(d)A组B组52 48 t P 60.69±17.23 80.51±15.69 5.998 0.001 120.87±47.14 148.69±79.24 2.153 0.031 8.98±4.23 9.10±4.26 0.141 0.896

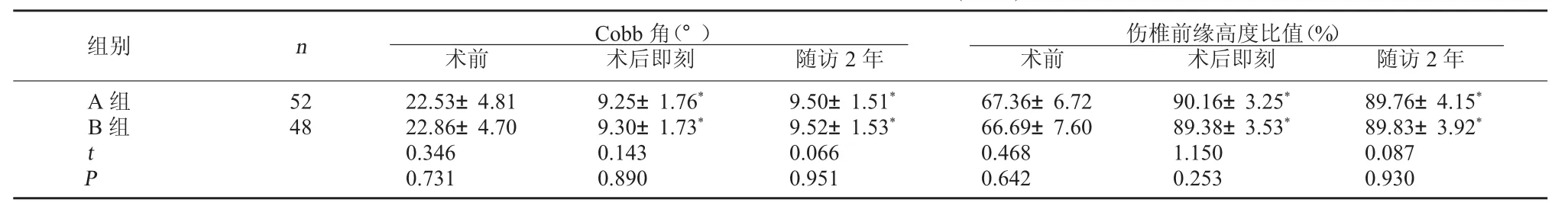

2.2 两组伤椎前缘高度比值、Cobb角比较 两组术前、术后以及随访2年后的伤椎Cobb角、伤椎前缘高度比值比较,差异均无统计学意义,P>0.05;两组术后以及随访2年后的伤椎Cobb角明显低于术前,伤椎前缘高度比值高于术前,P<0.05,差异具有统计学意义。见表2。

表2 两组伤椎前缘高度比值、Cobb角比较(±s)

表2 两组伤椎前缘高度比值、Cobb角比较(±s)

注:与同组术前比较,*P<0.05。

组别 n Cobb角(°)术前 术后即刻 随访2年伤椎前缘高度比值(%)术前 术后即刻 随访2年A组B组52 48 t P 22.53±4.81 22.86±4.70 0.346 0.731 9.25±1.76*9.30±1.73*0.143 0.890 9.50±1.51*9.52±1.53*0.066 0.951 67.36±6.72 66.69±7.60 0.468 0.642 90.16±3.25*89.38±3.53*1.150 0.253 89.76±4.15*89.83±3.92*0.087 0.930

3 讨论

压缩性骨折发生的节段分布主要集中在胸腰段(T10~L2),约占胸腰椎骨折总数的50%。胸腰段是脊柱活动度的转换区域,是应力集中之处,因此该处在外力作用下极易发生骨折[2~3]。传统短节段固定、伤椎固定(5钉或6钉)、增加固定节段及伤椎充填等均为治疗胸腰椎压缩性骨折的常用手段,虽然能够取得不错的效果,但术后易引发一定的并发症[4]。而跨节段固定方式不能为伤椎提供足够撑开应力及生物力学传递,虽然可恢复椎体的高度,但有可能出现“悬挂效应”和“平行四边形效应”,且由于椎体中央的骨小梁结构并未恢复,以致椎体内呈空壳样变,没有支撑能力,因此有较高的几率发生椎体高度丢失、塌陷及矫正失败[5]。伤椎内椎弓根螺钉能够与折弯前凸的连接棒相配合,通过对移位骨块的向前推顶作用,使复位质量提高,矫正后凸畸形;且经伤椎置钉对塌陷的上终板还能够起到一定的撬拨及支撑作用,使伤椎的前上方骨折复位趋向解剖复位,同时也可起到有效的“填充”作用,在一定程度上取得重建伤椎体的目的[6~7]。

本研究所采用的超短节段手术方式是在伤椎下终板完整的情况下,固定伤椎及一个上位椎体,它优点在于:(1)根据生理弧度对纵向连接杆进行预弯,在伤椎处建立一个支点,能够单节段椎间撑开复位,因其撑开间距短,前后韧带与纤维环的轴向牵张力量大,间接复位效果更佳;(2)相对于传统方法,只固定一个运动节段,减少了术后临近节段退变的发生;(3)固定节段更短,降低内固定的“悬挂效应”和“四边形效应”,减少椎弓根螺钉的轴向及扭曲力量,从而有利于提高脊柱的稳定性。

本研究结果显示,A组手术时间、术中出血量均显著低于对照组(P<0.05);两组术前、术后以及随访2年后的伤椎Cobb角、伤椎前缘高度比值比较,差异均无统计学意义(P>0.05);两组术后以及随访2年后的伤椎Cobb角明显低于术前,伤椎前缘高度比值高于术前(P<0.05)。说明超短节段固定治疗与跨伤椎复位内固定治疗胸腰椎骨折具有同样的预后效果,且可显著减少术中出血量,缩短手术时间及住院时间。但本研究样本量较少,且随访时间不长,后期我们将争取更多的临床试验及随访时间,并进行生物力学方面的实验,完善本研究的科学性。