赫章可乐乙类墓主人身份试析

——以随葬品摆放位置为切入

夏保国, 仇敏华, 杨林洁, 曾小芳

(贵州大学 历史与民族文化学院, 贵州 贵阳 550025)

仇敏华(1990— ),男,贵州毕节人,贵州大学2015级中国史研究生。

墓葬为古人“视死如生”的观念的最好体现,而随葬品的安排又是这一观念的最基本运用。在对随葬品的研究问题上,过往的研究主要是集中在随葬品的种类、排列,以及随葬品器形的型式研究上,而对于随葬品摆放位置的研究较少。如黄晓芬的《汉墓的考古学研究》,[1]仅是简略谈到随葬品分类,却没有真正深入到这些分类的摆放位置的研究;其后有部分硕士论文对随葬品的摆放位置问题进行了研究,但是均是以中原地区墓葬为主,极少涉及周边少数民族墓葬。因此,本文拟对赫章可乐战国至秦汉时期的民族墓葬中随葬品摆放位置问题进行研究,并以此为切入点探讨赫章可乐乙类墓墓主人身份。

一、两类墓葬随葬品摆放所呈现的特点和差异

赫章可乐经过多次发掘,*赫章可乐墓地经历十余次发掘,但公布材料有限,仅有贵州省博物馆:《贵州赫章县汉墓发掘简报》,《考古》1966年第1期,第21—28页;贵州省博物馆考古组、贵州省赫章县文化馆:《赫章可乐发掘报告》,《考古学报》1986年第2期,第199—251页。;贵州省文物考古研究所编:《赫章可乐二○○○年发掘报告》,北京:文物出版社,2008年;贵州省文物考古研究所、赫章县文物局:《贵州赫章县可乐墓地两座汉代墓葬的发掘》,《考古》2015年第2期,第19—31页。对外公开发表的报告及简报仅四篇,其所公布的甲类墓或称为汉式墓49座,乙类墓(土著墓葬)278座。*《贵州赫章县汉墓发掘简报》甲类墓墓7座;《赫章可乐发掘报告》甲类墓39座,乙类墓168座;《赫章可乐二○○○年发掘报告》甲类墓3座,乙类墓108座;《贵州赫章县可乐墓地两座汉代墓葬的发掘》乙类墓2座,无甲类墓。本文选择两类墓葬中较为具有代表性的6座墓进行简要介绍,分别为:M58、M153、M274等墓以及甲类墓(汉式墓)M281、M283、M284。

(一)乙类墓(土著墓)情况介绍

1.M58

长方形土坑墓,出土遗物包括:铁釜、A型铜柄铁剑、残铜洗、A铜釜、铜泡钉、绿松石扣饰各1件,以及部分残漆器和朽木板(见图1*线图来源:M58、M153出自《赫章可乐发掘报告》,其余线图均出自《赫章可乐二○○○年发掘报告》。)。

图1 M58平面图1.铁釜 2.铜柄铁剑 3.朽木板 4.铜洗 5.铜釜 6.玉饰 7.人牙 8.铜泡 9.残漆器 10.人脚骨

从人牙及人脚骨所处位置分析,死者为头东北脚西南埋葬,铜釜与铁釜侧放于墓坑两端,釜口相对,且在铜釜内发现人的头骨与牙齿,于铁釜内发现有脚趾骨。在颈部位置有一绿松石扣饰,腰部左侧有一铜柄铁剑,其下为铜洗,其左侧靠近墓边有一朽木板,推测应为葬具,故随葬器物应均在棺内。

2.M153

狭长方形土坑墓,出土器物包括:铁削、铁铧、铜鼓、铜带钩各1件,铁臿2件,晚期稻谷大豆遗存,以及朽木和墓底部成片的漆皮(见图2)。

图2 M153平面图1.铁削 2.铁铧、铁锸 3.铜鼓 4.铜带钩 5.残木板 6.漆片范围 7.残头骨

因人骨腐朽不见,墓底一端侧放一铜鼓,在铜鼓内发现有残头骨,据此可以推测铜带钩应位于死者腹部,铁削位于死者腰部右侧,而墓底成片的漆皮,据发掘者推测是为“漆木棺”腐蚀后残留,因此从其范围走向可以推测,除铁铧、铁臿外其余遗物均在棺内。

3.M264*该墓因当地村民取土烧砖而挖毁一半,但是因残留部分随葬器物保存较好,故选如本文介绍。

该墓为“哑铃型墓坑”,墓底四周沿墓坑壁有一周垒砌石块,石块未做任何休整,除了墓坑东端有一块较长石块外,其余都大小不一、形状各异,未使用任何粘接料。出土遗物包括:B铜釜、AⅡ铜手镯、BⅡ铁削各1件,A铜钗2件,头骨碎片、上肢残骨、多段朽木以及铜釜内有竹席痕迹(见图3)。

图3 M264平面图1.铜釜 2、5.铜发钗 3.铜手镯 4.铁削 6.头骨碎片 7.竹席痕 8—10.朽木 11.上肢残骨

从上肢残骨所处位置来看,随葬器物均包围在石块内,鼓形铜釜侧立于墓坑西端,内有头骨碎片、铜发钗和竹席痕迹,釜下垫有两块小石头。铜手镯位于墓北端,且其内残存一段肢骨,铁削置于墓坑南部,其余为朽木,应系葬具残留。

4.M273

哑铃型墓坑,出土遗物包括:D铜釜、镂空牌形茎首铜柄铁剑、A铁削各1件,铜洗3件。发现漆痕与朽木(见图4)。

图4 M273平面图1.铜釜 2—4.铜洗 5.铁削 6镂空牌形茎首铜柄铁剑 7.漆痕 8.牙齿 9.头骨碎片 10.朽木 11.下肢残骨痕

以头骨碎片及牙齿所处位置来看,随葬品多位于死者上半部,仅一件铜洗因垫脚而位于下半部。铜釜位于墓坑西部,内有头骨碎片及牙齿,故死者为头西脚东埋葬。死者右上肢下垫有铜洗,左上肢旁立一件铜洗,铜洗上及附近有少量肢骨。铜柄铁剑和铁削刀置于墓内北部,脚端垫有一铜洗,其上有下肢残骨痕。

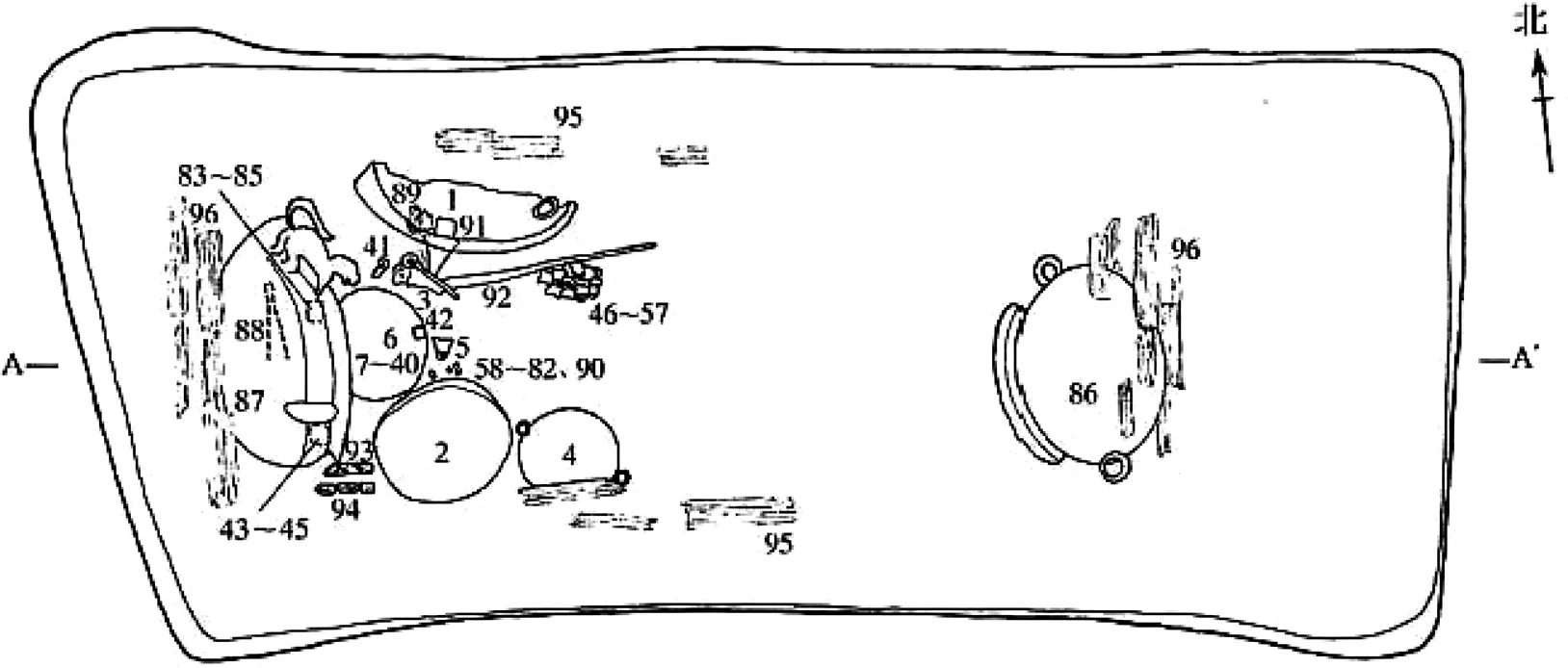

5.M274

该墓为哑铃型墓坑,出土遗物包括:虎形铜挂饰、鼓形铜挂饰、铜双齿挂饰、镂空牌形茎首铜柄铁剑、铁戈、AⅠ铁削、BⅡ铁削、玉髓珠、铜印、立虎铜柲冒、A铜钗、骨管和贝饰,各1件,D铜釜、A铜铃、铁刮刀各2件,铜洗4件,AⅡ铜铃17件,玛瑙管19件,玛瑙珠8件,骨玦6件,骨珠20件,总计93件随葬品,以及数段朽木(见图5)。

图5 M274平面图1、2、4、6.铜洗 3、41.铁削 5、46—47.铜铃 7—40、58—82.项部串饰 42.铜印 43—45、83—85.骨玦 86—87.铜釜 88.铜发钗 89.铜柲冒 90.铜双齿挂饰 91.铁戈 92.镂空牌形茎首铜柄铁剑 93—94.铁刮刀 95—96.棺木残片

随葬器物除一件铜釜置于墓坑南部外,其余均位于墓坑西部,即位于死者上半部。4件铜洗分别用来盖于死者脸部,盖在手臂上(2件)或立于手臂旁;2件铁削、铁戈、铜柄铁剑和一串铜铃置于死者左侧,2件铁刮刀位于死者头部右侧;6件骨玦与铜发钗位于釜内,应为死者头部装饰;挂饰、玛瑙制品等位于死者项部;墓内四周有数段朽木。

6.M373

长方形竖穴墓坑,出土遗物包括:铜鍪、铜釜、铁锸,铁刀,铁削,铁叉各1件,铜发钗、陶杯各2件,铜铃16件,骨玦7件等(见图6)。

图6 M373平面图1.铜鍪 2、47、62.海贝 3.铜人面形饰 4—5、7—8、10—17、28—29、31、56.铜铃 6.铜器足 9.铁锸 22.铜环形饰 18—21、23—26、32、28—46.铜挂饰 27.玛瑙管 30.铁刀 33.残铜片 34—36、51—54.骨玦 37、50.石串珠 48、55.孔雀石、绿松石串珠 49、60、65、67、69.漆器残件 57、61.铜发钗 58.铁削 59.铁叉 63、66.陶杯 64.纺织品残片 68.铜釜

随葬品多位于死者上半部,死者头部位置有铜釜、铜鍪、铜发钗等,在其右侧有铁锸、铁叉,铁刀位于死者胸部右侧,而2件陶杯均位于死者脚端左侧,6件骨玦佩戴于死者左右耳。

(二)甲类墓(汉式墓)情况介绍

1.M281

长方形竖穴墓坑,出土遗物包括:AⅠ陶罐、BⅢ陶罐、BⅣ陶罐、C陶罐、A陶釜、陶碗、陶豆、陶博山炉、铜釜、铜剑格、铜带钩、铁锯片、铁削、铁三足架各1件、AⅡ陶罐、AⅢ陶罐、铁钎各2件以及铜铃3、铜币22(见图7)。

图7 M281平面图1.铜剑格 2—4.铜铃 5、23.铜币 6、9.12、14—15、20.陶罐 7.陶碗 8.陶釜 13.铜带钩 16.陶豆 17.铜釜 18.铁三足架 19.铁削 21.铁钎 22.铁锯片 24.铁钎 25.陶博山炉 26.纺织物痕 27.棺木痕 28.漆痕

随葬品以陶器居多。从墓向方向看,随葬品多位于死者的脚侧,铜釜则置于铁三足架上位于死者头侧,其与M213的铜釜放置方式有共通之处。

2.M283

为长方形竖穴墓,墓底发现有漆痕。出土遗物包括:AⅡ陶罐、BⅡ陶罐、B陶釜、陶钵、陶碗、铜釜、A铁刀、铁削各1件,BⅢ陶罐2件,铜币13枚(见图8)。

图8 M283平面图1.铜釜 2.陶釜 3、11—13.陶罐 4.铜币 5.陶钵 6.陶碗 7.铁刀 8.铁削 9.铜币 10.漆痕 14—15.锅桩石

随葬品以陶器居多。从墓向方向看,随葬品多放置于死者下半身及身侧,头部位置仅有铁刀及铁削刀,铜釜同样放置在锅桩石之上,但位于死者脚侧。

3.M284

长方形竖穴墓坑,。墓底残留部分漆皮。出土遗物包括:、BⅠ陶罐、陶罐(残)、AⅡ陶壶、AⅢ陶壶、A陶釜、B陶釜、陶碗、陶盂、陶豆B铁刀、铁锸、铁铚、铁斧各1件,AⅠ陶罐、BⅡ陶罐、陶纺轮、铁削刀各2件、铜币16枚(见图9)。

图9 M284平面图1.铁铚 2.铁斧 3.铁锸 4、23.铁削刀 5、24.陶纺轮 6.铁刀 7、8.铜币 9.漆皮 10、12—13、15—16、20.陶罐 11、19.陶釜 14、22.陶壶 17.陶豆 18.陶碗 21.陶盂 25.棺木痕 26.小石遗迹

随葬品以陶器居多,从墓向方向看,多放置与死者脚端,死者头侧仅有部分铁质农具、铁刀及2件陶纺轮。

(三)乙类墓与甲类墓随葬品摆放位置比较

在赫章可乐多次发掘中,共发掘甲类墓(汉式墓)49座,其中能明确看出随葬品摆放位置(有相关介绍或线图)且属于单人土坑墓(无墓道)者仅3座(M281、M283、M284),上文已进行介绍。其与乙类墓随葬品摆放上位置上存在以下特点及差别:

1.甲类墓随葬以陶器为主,位置不固定;乙类墓则陶器较少,且多置于死者头部周围

赫章可乐甲类墓出土陶器较为丰富,在用作比较的三座墓葬当中出土陶器就达34件,出土陶器主要是以生活实用器为主,器类包括炊器、食器、水器以及工具等,但是也有较为特别的明器存在,如报告中所说:“M281中有3件陶罐、1件陶豆、1件陶博山炉及1件陶碗,烧制火候极低,约500℃—550℃,几乎就像烘干的陶坯,缺乏日常使用所需的基本强度。”[2]31可见,甲类墓中随葬的陶器种类较多,并且陶器位置不固定,在三座甲类墓中陶器有置于死者上半身周围的,也有置于死者一侧的;而278座乙类墓中出土陶器仅28件*《赫章可乐发掘报告》中随出土29件,但经修复较完整或可辨器形者仅15件,《赫章可乐二000年发掘报告》墓葬中出土11件;《贵州赫章县可乐墓地两座汉代墓葬的发掘》出土2件,故总计28件。,均位于死者头部周围,基本不同于甲类墓随葬陶器摆放。值得注意的是:28件陶器中,C型陶罐有11件,占39.3%,陶杯5件。C型罐为折腹罐,且在折腹处有4枚对称乳钉(3件C型Ⅰ式罐不带乳钉),这或许正如张合荣先生所说:“C型陶罐腹部所作的四个乳头状装饰看,该器为极阴性之物……我们推测这一组墓葬的墓主以女性为主。”[3]然而,5件陶杯中,除2件仅剩底部外,其余三件陶杯腹部也都对称分布3个乳钉,故而个人认为带乳钉的陶杯也应当放入到C型罐文化内涵当中研究较为妥当。

2.甲类墓随葬品多放置于死者下半身或者脚端,乙类墓则与之相反

从能够明确看出或有相关随葬品位置记载的3座甲类墓的随葬品摆放位置来看,其多将实用陶器摆放于死者脚端或身侧,置于头侧这极少,如M283与M284中均将铁质随葬品放置于头侧,而陶器极少。至于乙类墓,除用于垫脚、套脚等的铜(铁)容器外,随葬品多置于死者上半身或头侧。另外,M373的陶杯置于脚侧现象,其原因大致如上文所说是受到汉文化影响较重而出现的部分“汉化”现象罢了。

3.乙类墓在死者肢体佩戴金属饰品较多,而甲类墓少见

乙类墓中出土的金属饰品较多,总计为404件,多为扣饰、手镯、铜铃和发钗,如表1:

表1 赫章可乐乙类墓出土金属饰品统计表

续表

金属饰品墓号(数量)合计铁带钩M35 M39 M60 M80 M134 M140 M194 6A型铜铃M165 M271(14) M274(19) M330(3) M342(4) M31142件B型铜铃M3101铜铃M42 M70 M88 M136 M164(15) M187(15) M19140虎形挂饰M2741鼓形挂饰M2741双齿挂饰M2741A型手镯M27(3) M92 M104 M120(2) M121 M264 M271 M298(3) M304(2)M308 M334 M356M365(4) M341(19)42B型手镯M27(3) M36(2) M47(8) M64 M74 M85(3) M128(10)M151 M152M18731C型手镯M267(10) M35411D型手镯M343(2)2戒指M308 M126(2) M1284A型扣饰M85 M1512B型扣饰M72 M85(2) M120 M187(4)8C型扣饰M271(15) M338(89) M342(49)153件D型扣饰M2921E型扣饰M292(3)2总计404件

赫章可乐甲类墓中出土金属饰品极少,仅出土如铜带钩、铜铃等物总计50件,如表2:

表2 赫章可乐甲类墓出土金属饰品统计表

从表1和表2中可以看出,乙类墓中出土金属类饰品明显多余甲类墓,并且铜铃、铜手镯等佩戴于死者肢体上的金属饰品占多数,如M274出土铜铃多位于死者手腕部位,可见其也可如铜镯类似而佩带着手腕处。并且从已知的线图中可以看出,这些饰品基本被置放于死者上半身位置;甲类墓出土的金属饰品多为衣物所用,至于佩戴于死者肢体上的金属饰品则如《赫章可乐发掘报告》中对银环描述时说:“大者七件,直径6.9厘米,可能是手镯。”[4]而且在甲类墓中未曾发现铜发钗或者发簪。《史记·西南夷列传》载:“此皆魋结,耕田,有邑聚。”从这一方面讲,在汉代或者是西汉前期,迁徙或移居至“西南夷”地区的汉人,虽然存在文化的交融或发生部分“夷化”现象,但是在发式上必定别于这一地区土著民族,而“魋结”更是这一地区这一民族的显著特征。

综上,赫章可乐乙类墓随葬品摆放除用于套脚、垫脚的铜(铁)釜外,其余随葬品基本位于死者上半身周围,不同于甲类墓将随葬品放置于死者周围。

二、乙类墓铜铁容器的摆放位置及墓主人身份探讨

随葬品按照其用途及功能分为礼乐器、生活实用品、威信仪仗用具、镇墓辟邪品、供献祭祀品以及明器六个部分[1]203-204。本节主要针对乙类墓中铜(铁)容器、铁质农具的摆放位置进行分析,随后根据随葬品共出的情况进行相关问题说明。当然,在讨论随葬品摆放的相对位置时,则是以墓葬中尚保存的人骨为基点,若无人骨遗存则以报告公布的墓向来确定。

(一)乙类墓铜(铁)容器摆放位置及其与兵器的共出所反映的墓主人身份问题

赫章可乐乙类墓在发掘过程中出现有将铜(铁)釜或是铜鼓放(套)于死者头部的一种特色葬式,在《赫章可乐发掘报告》称之为“套头葬”,并以此命名公布。除了用于此种葬式的特色容器外,本文将铜鍪、铜洗及铜匜也纳入铜(铁)容器中来进行分析。

1.“套头葬”数量的讨论

在所公布的278座乙类墓中,有随葬品出土者162座,而出土铜(铁)容器墓葬共41座,张合荣先生在其《赫章可乐“套头葬”再探讨》一文中探讨过“套头葬或似套头葬墓葬33座”[3]73,就其中M213而言,对其为“套头葬”存在异议,主要原因有:(1)M213所用铜釜为釜口向上,不利于“套头”,其余“套头葬”所用铜釜均侧放于死者头部或套于脚端,并未有釜口向上者;(2)铜釜下支垫有三块“锅桩石”,类似死者生前对该器使用情况的反映,而死后仍以此种方式随葬;(3)在同地的汉式墓中也发现将铜釜置于铁三足架之上,性质应与此相同,尤其是M283内出土的铜釜(M283:1)出土时也是釜口向上,放置于两块石头和一块泥土之上,推测M213的铜釜应是实用器,而非“套头葬”用器。

另外,2012年8月再次发掘2座乙类墓,其中一座(M373)为“套头葬”[10],故套头葬数量应为33座,因此“套头葬”数量约占出土铜(铁)容器墓葬的80.5%,但却仅占乙类墓的11.9%,可见,铜(铁)容器绝大多数用于“套头葬”,但在乙类墓中却不存在普遍性,可以说明“套头葬”墓葬的身份有别于其他乙类墓。

2.铜(铁)容器与兵器共出情况

从三份报告或简报中可查出,共出土铜釜25件、铁釜(包括残片)9件、铜洗14件、铜鍪6件、铜匜1件。这些铜(铁)容器中,除位于死者脚端(铜洗2件、铜釜1件,铁釜1件)、位于死者左右两手臂(铜洗4件)以及因无线图及详细材料而不明位置者(铜釜3件、铁釜5件、铜鍪3件),其余容器均摆放在死者头端位置。

就墓主人身份的讨论,吴小华在其文中所说:“极有可能是军官或武士”[5]。笔者认同这一观点,但认为这些特殊葬式墓葬中也存在一定的等级差异,主要表现两个方面:第一,用于套头葬的铜铁容器数量,其中大部分仅有一件铜釜(或铁釜)套头,但M58、M273和M274三墓,不仅用铜釜套头,还有套脚及铜洗盖臂者;第二,在含有铜(铁)容器随葬的墓中是否有兵器伴随出土,如表3:

表3 乙类墓铜(铁)容器及兵器共出情况

续表

墓号铜(铁)容器铜戈铁戈铜剑铁剑铜柄铁剑铁刀时代 M104铁釜B型M144B型铜釜A型战国晚期 M146C型铜釜A型西汉前期 M160C型铜釜A型西汉晚期 M161B型铜釜铁刀战国晚期 M170铁釜B型西汉前期 M190B型铜釜A型战国晚期 M194B型铜釜B型战国晚期 M198B型铜釜铁刀战国前期 M208C型铜釜A型西汉前期 M273D型铜釜、铜洗3镂空牌形茎首战晚至西汉前期M274D型铜釜2、铜洗4铁戈镂空牌形茎首战晚至西汉前期M277B型铜釜、B型铜鍪C型柳叶形战国晚期 M296铜洗A型柳叶形战国晚期 M298铜洗柳叶形战国早中期 M342铜洗C型(斜插)A型战晚至西汉前期M373铜釜、铜鍪铁刀西汉早中期

赫章可乐乙类墓有兵器出土的墓葬总计67座,而与铜(铁)容器共出的墓葬24座,占35.8%,其中20座都仅随葬1件兵器,4座随葬2件兵器,全铜兵器仅6件,铁质或铜铁合制兵器占据绝大部分,在对赫章可乐出土铁器进行抽样检测后发现“这批样品的制作技术与中原及南方地区经过鉴定的铁器同属一个技术系统,亦即生铁冶炼、铸铁退火及铸铁脱碳钢技术。”[2]204正如陆敬严先生在其书中所说:“先进的材料、先进的工艺首先被用于兵器制造方面。”[6]虽然在赫章可乐及周边地区还未发现有冶炼遗址,姑且不论铁器冶铸技术从何而来,但是这些用铜(铁)容器及铁质兵器作为随葬品的墓主人身份必然不同于其他。

3.B型铜釜的特殊用意探讨

铜(铁)容器与兵器共出的24座墓中,出土B型铜釜(鼓形铜釜)11件及铜鼓1件,占出土铜釜的50%。而B型铜釜与铜鼓所占比例如此之高,且送检的3件B型铜釜均是红铜制品[2]86,其原因及用意问题上,梁太鹤先生在其文章中说道:“该部族不顾工艺和效果的缺陷,坚持采用红铜铸造大型容器,并将其用于套头葬,可能有其特殊原因。目前可作两种推测,一是延续使用祖先留下的意义特殊的器物;二是作为特殊用器,始终严守传统工艺。”[7]笔者认同梁先生的第二种观点,即B型铜釜是作为特殊用器所用。

文献中有金铎鼓器作为战争时的指挥之用的记载,如《汉书·李广苏建传》云:“闻鼓声而纵,闻金声而止。”,又如《六韬·虎韬·王翼》中武王与太公的对话:

武王问太公曰:“王者帅师,必有股肱羽翼,以成神威,为之奈何?”太史公曰:“凡举兵帅师,以将为命,命在通达,不守一术;因能受职,各取所长,随时变化,以为纲纪。故将有股肱羽翼七十二人,以应天道。备数如法,审之命理,殊能异技,万事毕矣。”武王曰:“请问其目。”太公曰:“……伏鼓旗三人,主伏鼓旗,明耳目,诡符节,谬号令,暗忽往来,出任若神……”[8]52-53

从上文中能看出说明行军打仗必有“股肱羽翼”以辅佐,并且还因能力划分有伏鼓旗者。因此,古时鼓者不仅仅作为礼乐之器,还将之作行军作战时指挥所用。

B型铜釜,又可叫做鼓形铜釜,部分学者认为其是由铜鼓演变而来[9]44-47,笔者较为认同。其不仅用作“套头葬”这一特殊葬式,并且还兼具有铜鼓的敲击传声功能,即战时的指挥功能。赫章可乐B型铜釜占“套头葬”所用铜釜的比例之大,且如M264:1在铸造时使用了较多的垫片,这些垫片“质地光洁、致密,与铜釜质地差异明显。”[2]86或许是为敲击之用而在器上加垫片来增加其的使用寿命。虽然墓葬遭到破坏,在M246中未发现有兵器共出,但不可否认鼓形铜釜所具有的军队指挥之意。因此,笔者认为作为“套头”之用的铜(铁)容器,在现实当中应是部族军队当中“指挥官”之类所用。至于随葬铜鼓者,在下文进行讨论。

铜(铁)容器及兵器共出现象尤为特别者,如M274出土的铁戈,为赫章可乐墓地发现的唯一的一件铁戈,该器为无胡长条形援,援后部弧形外展,援身一面附多层纺织物,疑似用作捆绑固定之用,铁戈旁有铜立虎柲冒,在死者颈部项饰中有一枚刻有“敬事”两字的铜印以及铜虎形挂件,同时,该墓所用“套头”铜釜有两立虎耳,立虎颈部有类似项圈之物的纹饰,这些含有“虎”文化的器物与铁戈同出,或许有征服之意,更加显示该墓主人身份的特殊性,其在军阶或指挥权上必定高于其余“套头葬”者及兵器随葬者。

(二)乙类墓铁质农具摆放位置及职业分工问题

赫章可乐278座乙类墓中,出土铁质农具墓葬12座,出土农具共16件,包括铁锸(完整)5件、铁锸(半个)6件*《赫章可乐发掘报告》中记录乙类墓铁锸(含半个,且半个记为1件)共11件,但在其后墓葬登记表中却仅查到9件,本文以表中所记数量9件为准,另在《赫章可乐二000年发掘报告》及《贵州赫章县可乐墓地两座汉代墓葬的发掘》中各出土铁锸1件。、铁铧1件、铁镢2件及铁叉1件。

1.乙类墓铁质农具出土情况及摆放位置问题

《史记·西南夷列传》载:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大:此皆魋结,耕田,有邑聚。”因此,至少在西汉时期,处于巴蜀以南的夜郎、滇、靡莫和邛都等“西南夷”地区,已经开始或有了较为稳定的农耕经济。然而“耕田”就需要用到农具,表4即为乙类墓出土农具情况统计(仅为铁质农具):

表4 乙类墓铁质农具出土情况

从报告中可查农具的摆放位置仅4座(M153、M338、M360、M373),上文已简要说明,无论乙类墓的随葬品多寡,摆放位置多在死者上半身周围,极少部分放置于死者下半身或脚端。据此推测,这批农具应当多数放置于死者的上半身位置。从表4中可以看出,出土1件农具11座,2件以上者2座,结合墓葬时代则表现为铁质农具逐渐增多,而且“可乐铁质农具与中原形制相同,系中原传入器,出现的时代应晚于青铜器。”[2]106这种逐渐增多的现象可能反映一种丧葬意识的渐变,即中原农耕文明的不断深入以及当地土著的不断汉化,对于铁质农具使用以及随葬意识逐渐改变。

2.M153墓主人身份探讨

赫章可乐乙类墓中,出土铁质农具墓葬极少有与兵器同出者,仅M373有与铁刀(M373:30)共出的情况。经过相关鉴定,“M373的墓主应为幼儿个体,年龄在4—5岁”。[10]既然为幼儿个体,那么其不可能在生前用到如铁锸等农具,也不可能使用铁刀等兵器。这两种器物共出现象,推测仅是作为一种象征意义在其死后随葬,以及推测墓主人或其所在家庭在当时具有一定身份地位或财富而已。因此,在剩余11座出土铁质农具的墓葬中,并无兵器的出土,虽然仅占乙类墓的4%,但也说明当时已存在明确的兵农分工。另外,此种分工在是否涉及到墓主人的性别问题,因赫章可乐送检的25个个体骨骼中,“仅有2例能作倾向性鉴定,其余不明。”[2]230分别为M272是年龄在30岁以上壮年男性,M273是年龄在35—40岁左右的女性,但这两座墓中均没有出土铁质农具,因此随葬有铁质农具的墓葬是否涉及性别还有待更多材料来说明。

犁作为“大田作业最重要的农具之一”,其主要功能为“能够起土翻土且能连续工作”[11]32,而铧作为犁的一部分,其上可以套一“V”字形犁冠,对铧进行保护。赫章可乐M153出土这件铁铧,呈“V”形,正中有一突脊,长23.1、宽5.7厘米,同出还有2件铁锸以及稻谷及大豆遗存,正是说明墓主人“耕田”之意。另外,属“套头”墓葬中,仅有M153及M373中出现铁质农具,上已说明M373随葬铁刀及铁质农具的原因,故此仅M153中有此现象;随葬铁质农具3件,为乙类墓中随葬农具最多者;“套头”所用为铜鼓,也是所有乙类墓中唯一一例,种种迹象均表明M153墓主人身份与其他“套头葬”墓主人身份的差别。因此,笔者推测M153墓主人身份极有可能为从事农业活动人群中的“领导者”。

三、结语

依照赫章可乐所发掘的甲类墓与乙类墓的随葬品摆放进行对比发现,甲类墓随葬品中以陶器居多,且多为实用器,摆放在死者四周,位置不固定;而乙类墓则与之相反,乙类墓中随葬陶器均放置在死者头部周围,陶器则以带乳钉的C型罐及带乳钉的陶杯为多,应当是有意为之,且含有一定特殊意义。正如张合荣先生所推测,随葬C型罐的墓主人为女性。

另外,乙类墓铜(铁)容器与兵器的共出所占比例为35.8%,说明并非所有随葬兵器人员都有随葬金属容器,这反映出墓主人身份存在一定的差异,等级差异明显的表现在M58、M273和M274三座墓葬与其他乙类墓之间,从随葬的铜(铁)容器数量,以及随葬兵器方面,尤其是M273与M274均随葬有当地特有的“镂空牌形茎首铜柄铁剑”,更加说明了三座墓葬的墓主人身份与其他乙类墓之间的差异。结合相关文献研究,认为这类墓葬的墓主人身份应当属于部族军队具有一定军阶或指挥权之人。再者,根据铁质农具的出土情况以及其不与兵器共出的现象,认为当时这一地区已经存在明确的兵农分工。当然,上述认识均有待更多的考古材料来进行印证。

[1]黄晓芬.汉墓的考古学研究[M].湖南:岳麓书社,2003.

[2]贵州省文物考古研究所编.赫章可乐二○○○年发掘报告[M].北京:文物出版社,2008.

[3]张合荣.赫章可乐“套头葬”再探讨[J].考古与文物,2012,(5):72-81.

[4]贵州省博物馆考古组,贵州省赫章县文化馆.赫章可乐发掘报告[J].考古学报,1986,(2):199-251.

[5]吴小华.贵州赫章县可乐套头葬墓主人身份试析[J].四川文物,2014,(3):52-58.

[6]陆敬严.中国古代兵器[M].西安:西安交通大学出版社,1993.

[7]梁太鹤.赫章可乐墓地套头葬研究[J].考古,2009,(12):56-68.

[8]唐书文.六韬·三略译注[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[9]徐中舒.唐嘉弘.錞于和铜鼓[C]//古代铜鼓学术讨论会论文集.北京:文物出版社,1982:44-47.

[10]贵州省文物考古研究所,赫章县文物局.贵州赫章县可乐墓地两座汉代墓葬的发掘[J].考古,2015,(2):19-31.

[11]周昕.中国农具史纲及图谱[M].北京:中国建材工业出版社,1998.