2016年江苏地区小麦白粉病发生特点及治理对策研究

吴佳文,朱先敏,田子华

(江苏省植物保护植物检疫站,南京 210036)

小麦白粉病[Blumeria graminis(DC.)Speer]是江苏地区小麦生产上一种常见病害[1-2]。近年来,受气候条件、耕作制度、栽培方式、菌源基数、品种布局等多种因素影响,其危害呈逐年加重的趋势,已经成为江苏麦区与小麦赤霉病、纹枯病齐发并重的“三大病害”之一,严重影响小麦产量和品质。该病发生时主要侵染小麦叶片,影响光合作用,温湿度适宜时还会侵染到叶鞘、茎秆甚至穗部,一般发生可减产5%~10%,重病田块减产20%以上[3]。2014年以来,小麦白粉病在江苏地区连续3年呈偏重以上发生。为此,笔者分析了2016年江苏地区小麦白粉病的发生特点、重发原因,并提出了小麦白粉病的治理对策,为今后江苏地区小麦白粉病防控提供技术支撑。

1 发生特点

1.1 流行范围广

2016年危害定局后调查,江苏小麦白粉病发生面积167.1万hm2(表1),发病面积列2010年以来第1位,超过小麦白粉病大流行的2015年,占当年江苏小麦种植面积的75.9%。2016年,小麦白粉病在江苏各省辖市均有不同程度发生,地区间发病差异大。其中,盐城发生范围广,发病面积36.9万hm2,超过当地小麦种植面积的80%;南京发生较轻,发病面积0.4万hm2,仅占当地小麦种植面积的6.5%(图1)。

1.2 危害程度重

2014年以来,江苏地区小麦白粉病危害程度已超过小麦纹枯病,并有逐年加重的趋势。2016年,江苏地区小麦白粉病发生程度明显重于历年,达偏重至大流行级别,沿淮、淮北、里下河局部地区大流行,造成小麦产量损失约11.1万吨。5月下旬调查,常州、盐城、无锡、连云港等地部分未防治田块,上3叶病叶率超过70%,常州部分田块超过90%;扬州、泰州、南通等地防治田块上3叶病叶率超过30%。

表1 2010—2016年江苏地区小麦白粉病发生与防治情况统计表 万hm2

图1 2016年江苏省13个省辖市小麦白粉病发生面积统计

1.3 始见期早,病情上升快

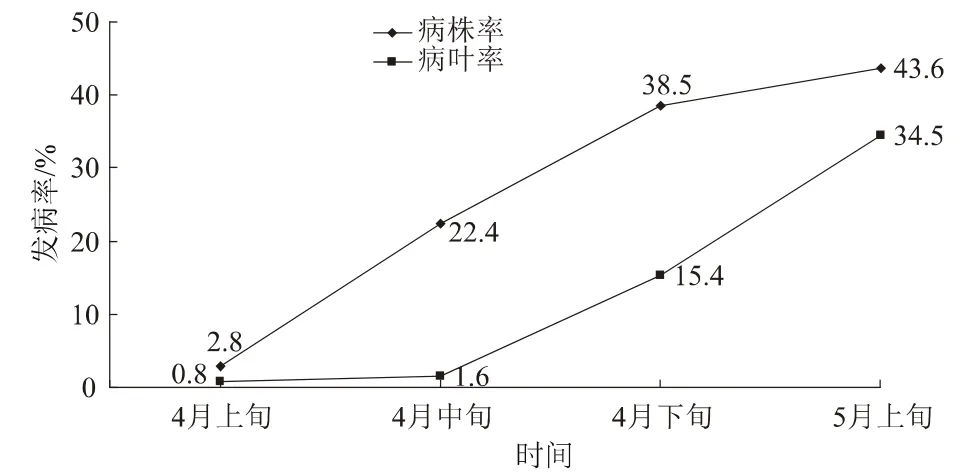

2016年2月29日阜宁查见小麦白粉病病株,为江苏最早发生,较2015年提前3 d,较常年提前30 d左右,白粉病始见期统计见表2。3月中旬调查,连云港、盐城、徐州、淮安、宿迁等地陆续查见病株。4月上旬大面积普查,江苏各地均已查见小麦白粉病病株。4月中旬,沿淮、里下河、沿江等地区田间小麦白粉病病情激增;5月上旬,小麦白粉病进入发病高峰期。据盐城典型调查:4月上旬,田间病株率2.8%、上3叶病叶率0.8%;5月上旬,病株率上升至43.6%、上3叶病叶率上升至34.5%(见图2)。

表2 2010—2016年江苏地区小麦白粉病始见期统计表

图2 小麦白粉病发生动态变化图(2016年盐城)

1.4 品种间差异大

据扬州、盐城、淮安等地小麦白粉病危害定局后调查:宁麦、淮麦、徐麦、烟农19等系列品种发生较重,自然病株率超过50%,上3叶病叶率在20%以上;宁麦13、郑麦9023等品种经过防治后,病株率在20%以上,上3叶病叶率超过10%。盐城盐都区5月底调查,宁麦13、郑麦9023发病情况明显重于扬麦20、镇麦9号等品种(图3)。

图3 不同小麦品种白粉病病株率、病叶率与病情指数统计(2016年盐城盐都区)

2 发生原因分析

2.1 感病品种种植面积大

江苏地处南北过渡地带,小麦种植品种杂、乱、多。据统计,2015年秋播小麦种植品种达99个,主栽品种有扬麦系列、宁麦系列、镇麦系列、淮麦系列、烟农19、矮抗58等。上述品种种植面积占全省小麦种植面积70%以上,且均为小麦白粉病感病品种。只要气候条件适宜,小麦白粉病均会严重发生。5月下旬,小麦白粉病危害定局后调查,上述品种上3叶病叶率为10%~30%,病情指数在5~10之间,其中宁麦系列、扬辐麦4号等品种上3叶病叶率为30%~60%,部分田块甚至超过80%。

2.2 小麦晚播比例高

2015年11月5~7日、11~13日、15~19日、23~25日江苏小麦秋播期间,大部分地区出现多个连阴雨天气,2015年江苏秋收水稻收获期较常年明显推迟、腾茬晚,秋播小麦播期持续时间长。2015年江苏小麦秋播持续时间超过2个月,淮北地区旱茬麦在10月中旬开始播种,淮南地区稻茬麦最迟播种期在12月下旬。据统计,2015年江苏稻茬麦适期播种面积仅为62.5万hm2,占江苏稻茬麦种植面积的33.9%,迟播比例高达66.1%,其中晚于适期10 d以内的占23.9%,晚于适期10 d以上的占42.2%。

由于迟播时气温偏低,农民往往加大播种量,以保证出苗率,从而造成迟播田块麦苗密度过大,为小麦白粉病发生流行提供了条件。

2.3 田间管理水平下降

近年来,随着轻简栽培技术的推广应用,直播稻、稻套麦等轻简栽培模式在江苏种植比例高。据统计,2015年江苏秋播小麦适期精量半精量播种面积为69.1万hm2,约占江苏小麦种植面积的28.9%,稻田套播、板田直播、浅旋盖籽等粗放播种面积超过133.3万hm2,粗放管理播种面积超过全省小麦种植面积的70%。粗放播种田块播种量明显偏高,平均用种量达247.5 kg/hm2,部分2015年12月初以后播种的田块用种量超过375 kg/hm2。由于人工播种用种量大,导致田间基本苗数量大,无效分蘖多,群体偏大,田间麦苗密度普遍较高,田间郁闭,通风、透光条件差,为小麦白粉病流行提供了群体基础。

2.4 气候条件适宜

冬春小麦生长季气温偏高,冬前降水偏多,田间土壤墒情好,为小麦白粉病流行提供了良好的温湿度条件。气象资料显示,2015年10月至2016年3月,江苏地区冬春小麦生长季总体气温偏高,降水偏多;2016年4月江苏平均气温为14.8~17.7℃,较常年同期偏高1.4~2.8℃。其中,2016年4月中旬淮河以南地区偏高2.4~3.3℃,2016年4月下旬沿江以北地区偏高1.0~1.9℃。沿淮及江淮地区降水量为50~150 mL,较常年增加3~9成。2016年5月江苏平均气温18.6~22.1℃,气温与常年基本持平或略高,淮河以南地区降水偏多,日照偏少,十分有利于小麦白粉病的扩展、蔓延、危害。

2.5 农户防控意识淡薄

小麦白粉病的防控重在预防,在小麦白粉病发病初期用药能有效控制小麦白粉病的扩展蔓延[4]。近年来,农民对小麦赤霉病的预防较为重视,但时常忽视小麦白粉病的预防,多数地区只把小麦白粉病作为兼治对象。然而在小麦白粉病早发、重发年份,兼治效果很不理想。尽管江苏植保部门在早发、重发年份组织宣传发动,要求农民单独开展小麦白粉病防治,但许多农民对小麦白粉病危害认知度不够,适期用药的防治意识淡薄,错失防治适期,从而造成小麦白粉病大流行。

2.6 防治药剂品种单一

自20世纪80年代江苏地区引进三唑酮防治小麦白粉病技术以来,三唑酮已经在江苏推广使用30余年。由于三唑酮在防治小麦白粉病中表现出高活性,形成了长期、大量、单一应用三唑酮防治小麦白粉病,依赖于该药剂防控的局面。尤其是2012年小麦赤霉病重发以来,三唑酮及其复配剂在江苏省推广使用量达到顶峰,为有效防控小麦白粉病、赤霉病发挥了重要作用。但自2014年开始,江苏部分地区基层植保部门调查发现,三唑酮对小麦白粉病防效较2012年前有所降低,防治药剂亟需更新换代。

3 可持续治理对策

小麦白粉病不能单纯地依赖化学防控措施,应综合运用抗病品种栽培、强化栽培管理、适时化学防控等措施,才能从根本上减轻小麦白粉病发生,控制其危害。

3.1 推广抗(耐)病品种

使用抗(耐)病品种是高效控制小麦白粉病发生最经济的手段。因地制宜选用抗病、高产、优质品种,压缩感病品种种植面积,做好现有小麦品种对比试验,筛选、推广一批农艺性状好、抗(耐)病小麦品种;同时,生产上应注意合理安排品种布局,杜绝大面积种植单一小麦品种[5]。2014—2016年江苏大面积生产调查显示,郑麦9023、扬麦20、扬麦22等品种的白粉病发生情况明显轻于其它品种。建议农业部门适时公布不同小麦品种对小麦白粉病抗性状况,指导种植户合理选用小麦品种,扩大抗(耐)病品种种植面积。

3.2 强化田间栽培管理

推行适期播种,大力推广精量、半精量播种技术,秋播小麦播种量控制为187.5~225 kg/hm2,控减基本苗,降低麦苗密度、小麦群体数量,改善通风透光条件;推行配方施肥、平衡施肥,减施氮肥,增施磷钾肥,促使植株健壮生长,增强抗病性,减轻小麦白粉病危害。此外,加强田间排灌沟系的配套建设,及时防除麦田杂草,营造有利于小麦生长而不利于小麦白粉病流行的农田生态条件,降低小麦白粉病发生危害[4-5]。

3.3 优化防控策略

2010—2011年,江苏地区小麦白粉病发生较轻;2012—2016年,江苏地区小麦病害防控主要集中在小麦赤霉病,小麦白粉病防治多采取与小麦赤霉病兼治策略。2014—2016年大面积生产调查发现,选择与小麦赤霉病兼治已不能有效控制白粉病的扩展危害。对于小麦白粉病重发、早发年份,必须坚持“关口前移、治小控早”的防控策略,将小麦白粉病首次用药时间提前至3月底至4月初(小麦白粉病发病初期),对病株率10%(或病叶率5%)的田块开展1次防治,压低病情发生基数;重发地区第1次防治后间隔7~10 d或结合穗期赤霉病防控再次用药进行防治,控制小麦白粉病的流行扩散。

3.4 科学轮换用药

科学合理使用药剂不仅能有效延缓药剂抗药性产生,而且能提高对小麦白粉病的防治效果[6]。在小麦白粉病防治适期,可选用吡唑醚菌酯、醚菌酯、戊唑醇、烯唑醇、丙环唑、腈菌唑、氟环唑、三唑酮等化学药剂进行防治。药剂防治过程中要选用不同作用机理的化学药剂轮换使用,以降低或延缓抗药性的产生,确保防效。同时,积极做好小麦白粉病抗药性监测,明确小麦白粉病菌对常用药剂的抗药性水平,指导大面积科学合理用药。

3.5 推进专业化统防统治

由于一家一户的分散防治难以做到适期、对路、足量用药,实施专业化统防统治可有效提升小麦白粉病等病虫防控效果和效率。充分发挥专业合作组织、专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的带头引领作用,依托专业化服务组织,全面推进病虫专业化统防统治,切实提高小麦白粉病的防治效果,降低小麦白粉病等危害损失。

[1]全国农业技术推广服务中心.小麦病虫草害发生与监控 [M].北京:中国农业出版社,2008.

[2]霍治国,陈林,刘万才,等.中国小麦白粉病发生地域分布的气候分区[J].生态学报,2002,22(11):1873-1881.

[3]江苏省植物保护站.农作物主要病虫害预测预报与防治 [M].南京:江苏科学技术出版社,2005.

[4]黄婷婷,陈永明,林付根,等.盐城市小麦白粉病发生特点与防治对策[J].大麦与谷类科学,2016,33(2):51-53.

[5]邵振润,刘万才.我国小麦白粉病的发生现状与治理对策 [J].中国农学通报,1996,12(6):21-23.

[6]刘君丽,司乃国.小麦白粉病化学防治现状及发展方向[J].农药,2002,41(4):15-16.