归脾汤联合西药治疗心脾两虚型室性期前收缩56例临床观察

范丽花 陈赟虎

(太仓市中医医院,江苏太仓215400)

室性期前收缩是临床中常见的心律失常,目前主流的治疗方法为药物抗心律失常,如倍他乐克、胺碘酮、美西律等。临床实践表明,在规范西药的基础上联合辨证口服中药,有望进一步改善室性期前收缩患者的不适症状。基于此,笔者在临床中应用归脾汤联合西药治疗心脾两虚型室性期前收缩患者28例,取得较好疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 所有病例均为2016年1月至12月期间本院心内科住院及门诊患者,共56例,采用SPSS随机数值法分为2组。治疗组28例:男15例,女13例;年龄29~83岁,平均年龄63.1岁;平均病程(3.3±0.8)年。对照组28例:男13例,女15例;年龄33~89岁,平均年龄61.7岁;平均病程(2.9±0.9)年。2组患者一般资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 西医诊断标准参照《内科学》[1]中相关章节。中医学心悸病心脾两虚证候诊断标准参照2002年版《中药新药临床研究指导原则》[2]中相关标准。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予抗心律失常西药,按中华医学会心血管病学分会制定的抗心律失常药物治疗指南并结合患者具体病情用药。具体包括:倍他乐克47.5mg,每日1次;索他洛尔80mg,每日2次;胺碘酮0.2g,每日1次;美西律150mg,每8h1次。

2.2 治疗组 在对照组治疗基础上加服归脾汤加减方。方药组成:党参15g,黄芪30g,木香10g,当归10g,白术10g,茯神10g,浮小麦15g,龙眼肉15g,远志10g,酸枣仁15g,炙甘草5g,石菖蒲10g。气虚甚者加用生晒参10g,合并阴虚者加用太子参10g、五味子5g、麦冬10g,心悸明显者加用龟版10g、灵磁石30g,汗出明显者浮小麦加量至30g。每日1剂,水煎取400mL,早晚分次温服。

2组均治疗2个月后进行疗效观察。

3 疗效观察

3.1 观察指标 观察中医证候积分、动态心电图(Holter)室性期前收缩总数、室性期前收缩危险分层(Lown分型)、中医证候疗效及不良反应(腹泻、恶心、呕吐、过敏等)发生率。中医证候积分标准参考《中药新药临床研究指导原则》[2]中相关内容拟定。气短、神疲、乏力、自汗、懒言、面色淡白、头晕、心悸、失眠、手足麻木、脉象细、舌质淡视轻中重分别记1~3分。3.2 疗效评定标准 参考尼莫地平计分法制定。有效:临床症状、体征好转,证候积分减少25%以上;无效:临床症状、体征无明显改善,甚至加重,证候积分减少低于25%。

3.3 统计学方法 本研究数据采用SPSS 19.0统计分析软件处理,计量资料采用(x-±s) 或中位数及四分位数间距P50(P75-P25)表示,采用t检验或非参数检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为有显著性差异。

3.4 治疗结果

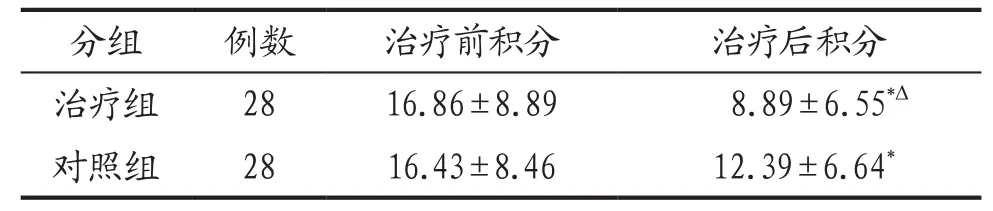

3.4.1 中医证候积分比较 见表1。

表1 治疗组与对照组治疗前后中医证候积分比较(±s) 分

表1 治疗组与对照组治疗前后中医证候积分比较(±s) 分

注:*与同组治疗前比较,P<0.05;Δ与对照组治疗后比较,P<0.05。

分组 例数 治疗前积分 治疗后积分治疗组 28 16.86±8.89 8.89±6.55*Δ对照组 28 16.43±8.46 12.39±6.64*

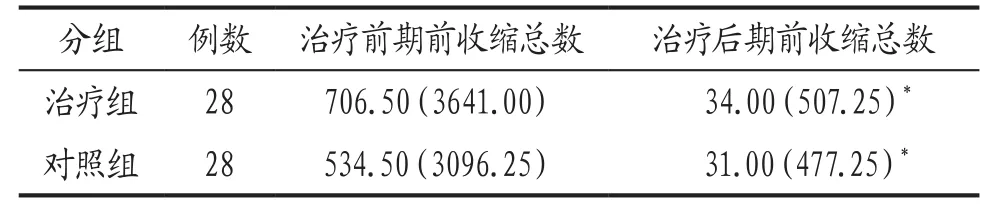

3.4.2 室性期前收缩总数比较 见表2。

表2 治疗组与对照组治疗前后室性期前收缩总数比较[P50(P75-P25)] 次

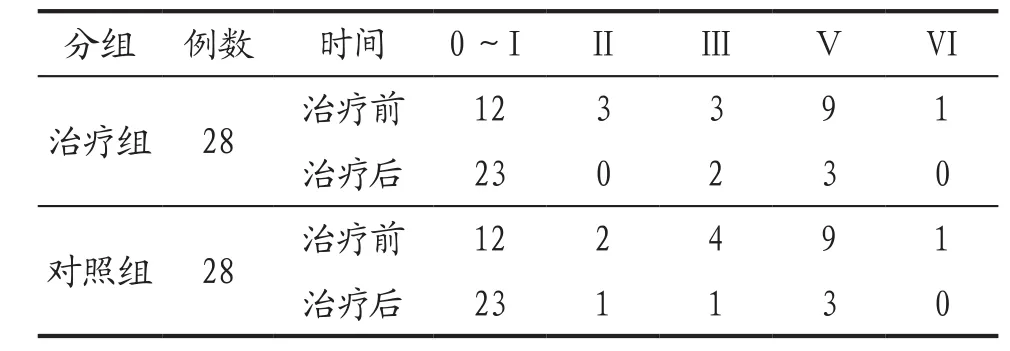

3.4.3 室性期前收缩危险分层(Lown分型)比较 2组治疗后危险分层指标均较治疗前有所改善(P<0.05)。详见表3。

表3 治疗组与对照组治疗前后室性期前收缩危险分层(Lown分型)比较

3.4.4 中医证候疗效比较 治疗组28例中,有效22例,无效6例,有效率78.57%;对照组28例中,有效14例,无效14例,有效率50.00%。2组总有效率比较具有统计学差异(P<0.05)。

3.5 不良反应发生率比较 治疗组28例中,出现不良反应3例,不良反应发生率为10.7%;对照组28例中,出现不良反应2例,不良反应发生率为7.1%。2组不良反应发生率比较无统计学差异(P>0.05)。

4 讨论

室性期前收缩与房性期前收缩相比,危险性较高,是临床中心源性猝死的重要预测指标[3]。目前常用的抗心律失常药物或消融等手段对于室性期前收缩有较好的疗效,但部分患者经西药治疗后仍有较为明显的心悸、乏力、胸闷等症状,同时长期服用抗心律失常药导致的副作用也时有报道。因此在规范西药治疗的基础上联合中药治疗,有望进一步改善室性期前收缩的治疗。

根据该病的临床表现,可归属于中医学“心悸”“怔忡”等范畴。早在《黄帝内经》中即有心悸相关的记载。东汉末年,张仲景在《伤寒杂病论》中明确提出了心悸病名,称之为“心动悸”“惊悸”等,并创制“炙甘草汤”治疗“心动悸、脉结代”,被后世医家广泛应用。现代中医学认为,体弱、饮食不当、七情内伤、外邪扰心等均可影响“心主血脉”之功能,产生气血亏虚、痰饮内生、瘀血内停、邪热扰心等病理过程,导致心失所养或邪扰心神,终致心悸发生。心脾两虚、心神失养导致的心悸在临床上较为多见。归脾汤出自明代著名医家薛己《正体类要》,是补气养血、健脾养心的经典名方。本研究所用归脾汤加减方中,党参、白术、黄芪甘温补气,当归、龙眼肉补血养心定悸,酸枣仁、茯神、远志、浮小麦宁心安神,木香、石菖蒲理气除痰。全方共奏补气养血、健脾宁心之功效。本方心脾同治,气血并补,与心脾两虚型室性期前收缩病因病机相契合,故为治疗该型期前收缩之良方。同时,黄芪、当归、人参等单味药均具有较好的抗心律失常作用[4-6],已被临床证实。因此,归脾汤治疗心脾两虚型室性期前收缩不仅符合中医辨证论治的观念,也符合现代药理学理论。

综上所述,归脾汤联合西药治疗心脾两虚型室性期前收缩疗效确切,能有效改善患者临床症状,值得进一步研究并推广应用。

[1] 葛俊波.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2014:197.

[2] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:378.

[3] 祁慧霞,牛天福,李娟.中医治疗室性期前收缩的研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志,2011,9(12):1501.

[4] 周宏灏,邬文健.黄芪抗心律失常的实验研究(初步报告)[J].湖南医学院学报,1983(2):155.

[5] 王志旺,郭玫,任远.当归及其制剂抗心律失常的研究概况[J].甘肃中医学院学报,2008,25(6):49.

[6] 宁泽琼,白娟,文爱东.人参抗心律失常作用的文献再评价[J].河南中医,2016,36(7):1277.