农业社会资本投入与贫困减缓

王陶涛 周梅

摘 要:本文从农业社会资本投入视角研究了其对农村减贫的影响,利用面板数据模型进行实证分析,通过分析得出农业社会资本投入与农村贫困发生率呈负相关,同时产业结构优化、农村经济发展、城镇化等因素在很大程度上也作用于减贫。最后提出鼓励农业社会资本投入、减少我国农村贫困发生率的方法和途径。

关键词:社会资本;减贫;路径选择

中图分类号:F830 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2018)12-0077-06

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2018.12.012

一、引言

改革开放以来,我国扶贫工作取得了巨大成就,农村贫困人口数量大幅减少,贫困发生率从20世纪80年代的80%下降到2017年的3.1%,农村居民生产和温饱问题得到基本解决。然而,在全面实现小康社会背景下,我国减贫任务依然繁重,减贫形势更为复杂。尤其是在经济新常态下,我国的经济增长由高速变为中高速,经济发展还面临转方式、调结构,压缩淘汰一部分过剩和落后产能,实现可持续发展等一系列问题。这个过程会涉及财政、就业等与扶贫工作关系密切的领域,也会对扶贫工作提出新的挑战。

2017年末,按照国家扶贫标准,全国还有3046万贫困人口,精准扶贫进入了攻坚阶段,贫困问题也发生了新变化,出现了发展不平衡显性化、致贫因素复杂化、扶贫对象分散化等新特征。政府单向扶贫的体制之弊显现,倒逼扶贫理念的更新和扶贫思路的转化,进一步选择与优化扶贫路径已是必然趋势。在此背景下,探索社会扶贫的经验模式就显得十分必要,进行社会资本参与精准扶贫的理论建构与实证分析,对促进精准扶贫规范操作、减少摩擦,对提高扶贫资源利用效率,无疑具有重要的意义。需要说明的是,对于社会资本的含义,本文参考的是国家发改委2014年发布的《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资[2014]2724号)中的定义 ,把社会资本定义为除了国家资本以外的其他社会组织对精准扶贫的投入。

二、研究综述

国内外学者对于扶贫与减贫的研究主要集中在以下几个方面:一是针对经济增长对农村减贫效应的研究。Son和Nanak(2008)的研究表明,经济增长的减贫效应并不显著,反而可能由于收入差距扩大导致贫困更多发生。Benjamin等(2011)研究则表明经济增长及收入提升有助于农村减贫。陈飞和卢建词(2014)研究表明我国收入增长的减贫效应显著,与此相反分配结构不公是导致我国减贫效应下降的主要原因。刘建民等(2018)研究表明财政分权、收入分配直接影响中国农村减贫的效应。王晶和高艳云(2018)研究认为改善我国地区社会发展的不平衡能显著提高农村减贫的效应。二是改善贫困者素质对农村减贫效应研究。大多学者认为,教育水平提高能够提高减贫效应。如Autor等(2003)认为基础教育是改善贫困的核心要素。程名望等(2012)的研究表明农户健康与教育水平提高对农村减贫效应明显,在现阶段,提升贫困农户健康水平对减贫意义重大。范平花(2016)的研究则强调农户教育水平提高对农村减贫效应更为明显。三是有关政策减贫效应的研究。李盛基(2014)通过构建财政支出、经济增长与农村贫困作用的理论模型,运用实证研究方法验证了财政支出的减贫效果,证明了财政政策具有显著的减贫效应。王娟和张克中(2012)以及秦建军和武拉平(2011)研究表明社会救济政策、基本建设支出和农业性公共支出增加对减贫效果明显。宫留记(2016)从精准扶贫视角研究认为,政府主导加上市场化引导应是未来减贫的主要政策选择。四是从农村的要素投入角度探究减贫效应。Geda等(2006)使用单一金融贫困模型研究发现,微型金融产品的使用能显著地平滑消费,对减少贫困有利。Adatoand Meinzen-Dick(2007)通过案例研究了农业科研与减少贫困之间的关系,认为农业科研对农村贫困人口的减少正向效应明显。贾朋等(2016)则选用面板数据研究表明,加快劳动力转移可以降低贫困发生率以及贫困深度和贫困强度。苏静等(2013)利用PSTR模型研究认为,农村非正规金融发展的减贫效应明显,且具有非线性的特征。武丽娟和徐璋勇(2018)通过调查数据实证表明普惠金融的发展对东中西部减贫效果作用不一,其对西部地区的减贫效果更为明显。

综上所述,国内外学者对扶贫与减贫进行了多方面的探究,为本文的研究提供了很好的借鉴。但从已有文献资料来看,目前的研究更多地从经济增长效应、政策财政扶持、教育投入等角度研究减贫成效,忽略了社会资本参与扶贫的重要作用。减贫是一项系统工程,需要发挥政府、企业、民间组织等多方力量,构建多层次、多元化社会扶贫体系,建立有效的减贫机制。因此,相对于近几年社会资本参与精准扶贫实践的迅速发展,社會资本参与精准扶贫的理论研究尚显不足,对扶贫尤其是社会资本参与精准扶贫的研究有待深化。

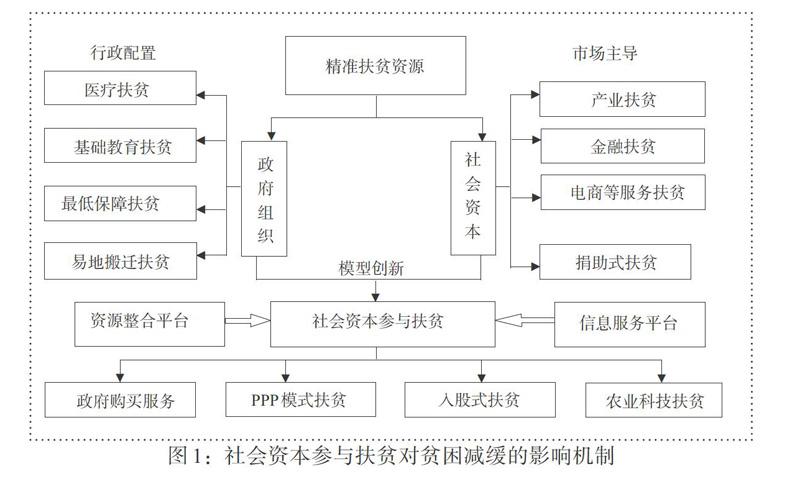

三、社会资本参与对贫困减缓的影响机制

社会资本参与精准扶贫作为一种特殊的制度安排,对帮助贫困农户进入市场、提高贫困农户收入、改进贫困农民福利等发挥了积极作用,而以往依靠政府补贴的“输血型”精准扶贫模式,也会转变为具有“造血”功能的信息化、现代化产业精准扶贫发展形态。

(一)农业社会资本投入有利于扶贫资源的整合,提升扶贫资源使用效率

目前,我国的扶贫主体主要有政府、合作社、金融组织、民营企业及其他五类,五大类主体各自拥有的资源不同,政府侧重于准公共物品类型供给,合作社、民营企业等社会资本则更贴近市场资源。多元供给主体可以实现优势互补,提高资源配置效率,能够围绕贫困农户脱贫需求合理分工,加强精准服务项目与贫困农户的对接,以更加有效地调整土地、资金、劳动力等扶贫要素的配置,提升精准扶贫的效能。

(二)农业社会资本投入可以发挥强有力的中介效应,密切扶贫利益联结方式。

农业社会资本投入可以引导贫困农户以土地承包经营权、资金、技术、劳动力等生产要素入股,采取合作制、股份合作制等形式,与龙头企业优势互补,结成利益共享、风险共担的利益共同体,促进贫困农户个体与产业化经营有机结合。在股份合作制下,龙头企业、农村合作经济组织可以采取利润返还的方式促进贫困农户增收。通过上述利益联结方式,实现贫困农户增收的目的。另外,农业社会资本投入还可以促进金融与农业发展融合,农村合作社资本可以加快贫困农户组织化进程,增强贫困农户之间的凝聚力,贫困农户可以相互之间分享生产经验、促进农业生产效率的提高,有效降低农村贫困发生率。

(三)农业社会资本参与精准扶贫有助于创新扶贫模式

社会资本参与精准扶贫有利于创新精准扶贫服务方式,比如在政府扶贫资金使用效率不高的领域,可以采用政府购买社会企业生产性服务、入股、PPP等多种扶贫模式,这既发挥了政府的主导作用,又可以发挥社会资本的主观能动性,建立内容丰富、形式多样的扶贫形式,让不同类项的贫困农户得到有针对性的帮扶,促进扶贫效率的提升。

(四)社会资本参与精准扶贫有利于贫困地区农业产业结构调整优化

全方位、系列化、综合化的社会资本参与精准扶贫服务体系,可以通过针对性的金融、科技等服务提升贫困农民对先进生产资料和技术的可获得性,有助于农村一、二、三产业融合发展,延长农业产业链条,促进农产品生产、加工、销售互相融合,使贸工农紧密连接,加大农产品绿色、安全、健康等新属性的彰显力度,可以使农产品获得更大的溢价空间和附加价值,从而为贫困地区的农业产业结构转型升级和流程再造注入生机与活力,加快落后地区农业现代化的实现。

2. 指标选取。

(1) 贫困发生率指标(CR ),以贫困人口占总人口的比例表示,考虑到数据处理及取对数的需要,本文选取各省历年的农村贫困人口数量表示。为准确度量各省农村贫困人口,以各省(直辖市、自治区)的贫困标准统计相应人数。

(2)农业社会资本投入指标(FLY)。由于数据获取的局限性,本文参照胡宗义和李鹏(2012)、冉光和和汤芳桦(2012)的做法,用各省农村农户和非农户投资资金来源中的自筹资金和其他资金之和与农业增加值的比值来表示。

(3)其他控制变量。农业发展结构指标,分别以各省农业现代服务业中从业者的就业规模指标FLM和服务业产值增加值(由多项服务产业的增长值加总得)指标FLZ来表示。农业经济增长指标,以各省农业生产总值(GDP)来表示 。城镇化指标(T),以反映一般城镇化水平的城镇化率指标,即各省城镇人口/总人口来表示。

3. 数据取得来源。實证分析选用2004—2014 年中国 31 个省、直辖市的面板数据,数据来源于《中国统计年鉴 》、《中国农村贫困监测报告》、《中国农村统计年鉴》(2004—2014)以及中国国家统计局网站。

(二) 实证分析过程

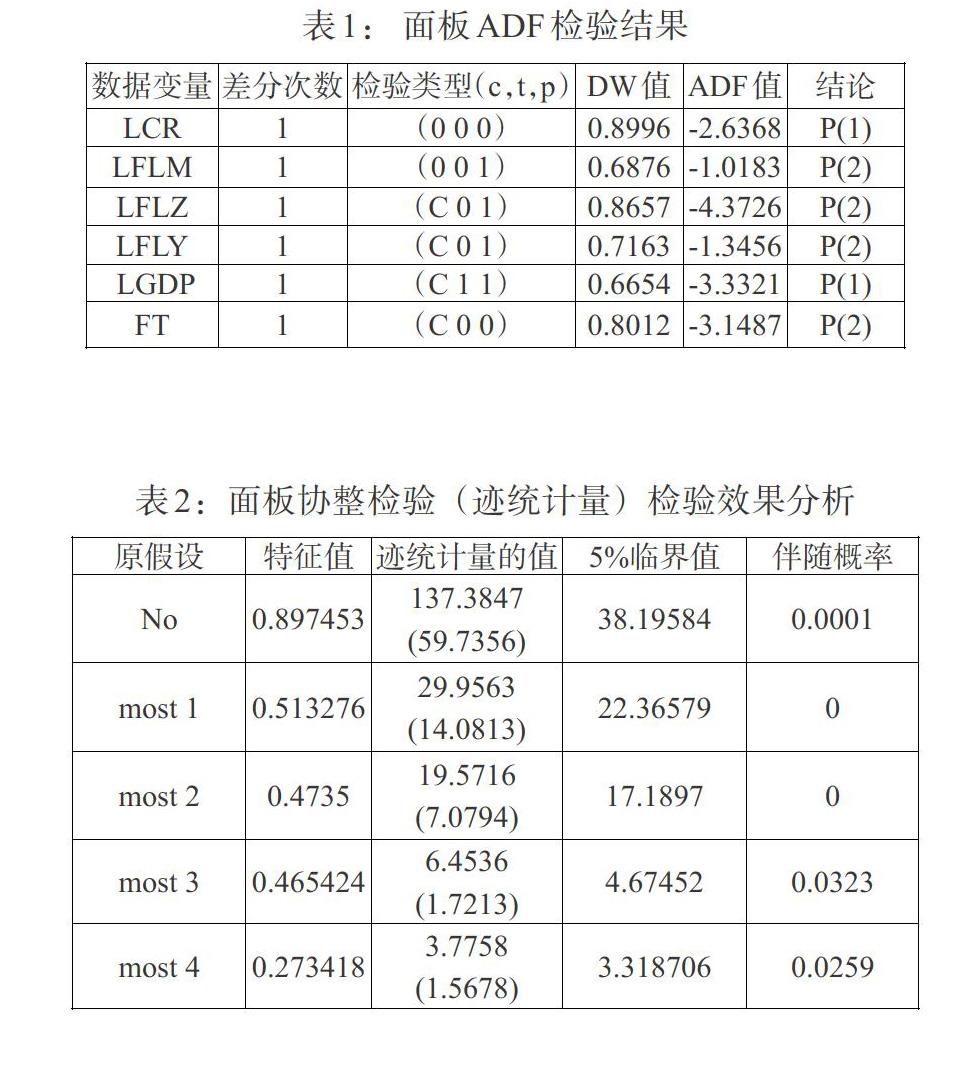

1. 单位根检验。使用ADF 检验法对数据组进行单位根验证,具体结果见表1。

表1: 面板ADF检验结果

[数据变量 差分次数 检验类型(c,t,p) DW值 ADF值 结论 LCR 1 (0 0 0) 0.8996 -2.6368 P(1) LFLM 1 (0 0 1) 0.6876 -1.0183 P(2) LFLZ 1 (C 0 1) 0.8657 -4.3726 P(2) LFLY 1 (C 0 1) 0.7163 -1.3456 P(2) LGDP 1 (C 1 1) 0.6654 -3.3321 P(1) FT 1 (C 0 0) 0.8012 -3.1487 P(2) ]

检验结果表明,变量 LNCR、 LNFLM、 LNFLZ、 LNFLY、 LNGDP、 LNT都属于一阶单整,适合进行协整检验。

2. 协整检验。本文使用Johansen协整检测法对涉及的数据做协整方向的检验,5个评定指标相同的截取滞后期为4,确定建立 VAR (4)模型。需要注重的是,Johansen 检验方法自身存在缺陷,在有限的数量样本中特别是小样本中倾向于认为各个因素间存在协整关系,而改变该不足的办法是将实验中的迹统计量进行调整,Johansen 协整检验(迹统计量) 检验结果见表2。

从协整检验结果可以看出,在5%显著水平上,变量LnCR、LnFLM、LnFLZ、LnFLY、LnGDP、 LNT之间无法拒绝最多存在5个协整关系的假设,这表明这6个变量之间确实存在协整关系。

3. 面板回归检验。本文首先对社会资本对贫困发生率的影响进行固定效应面板回归,结果如表3模型(1)。

模型(1)表明社会资本会对减贫起到促进作用。从检验结果来看,农村贫困发生率与农业社会资本投入的增加呈负相关的关系,说明农业社会资本投入可以较为显著地降低农村贫困发生率。

4. 稳健性检验。采取逐个增加控制变量的方法进行回归,模型(2)增加农业现代服务业发展变量,模型(3)增加农业经济增长变量,模型(4)增加城镇化发展变量。再与原回归结果进行对比,结果如表3模型(2)—(4)。

模型(2)加入了现代服务业控制变量,方程的拟合优度变为0.5235,现代服务业中从业者就业规模的减贫效应更为明显;服务业增加值指标则不太显著。模型(3)加入了农村居民人均生产总值(GDP)控制变量,方程的拟合优度变为0.5896,从方程来看,表明农村贫困发生率与农村居民人均生产总值的增加呈负相关的关系,说明农业经济增长可以较为显著地降低农村贫困发生率。模型(4)加入了城镇化指标,方程的拟合优度变为0.6877,表明农村贫困发生率与城镇化指标呈负相关关系,说明城镇化指标(T)可以较为显著地降低农村贫困发生率。

5. Granger因果检验。 Johansen 协整检验结果表明, 时间序列因素变量 CR、FLM、FLZ、FLY、GDP、T有着密切关系,并且这种密切关系是全面的。为检验方便,本文把CR的倒数定义为贫困减缓率DCR,将此是否构成因果关系运用Granger因果关系检验的方式来检测,结果见表4。

从以上实证结果能够得出如下结论:

(1)农业社会资本投入的增加是贫困发生率降低的格兰杰原因,反之则不成立,这表明农业社会资本投入与减贫之间存在着紧密的联系,而且它们之间也存在着长期均衡的相关关系。从相关系数看,农业社会资本投入的增加是有利于贫困减少的。

(2)农业产业结构的变化,从长期来看与贫困发生率存在着协整关系,这个变量无论从三产从业人数还是产值规模发展来看都与贫困发生率存在格兰杰因果关系,反之则不成立,因此改善农业产业结构也是解决贫困问题的重要手段。

(3)从回归结果可以看出,农业经济发展在贫困减少方面的作用非常显著,不仅在长期内存在协整,且格兰杰检验结果表明农业经济增长、城镇化率提升与贫困减缓是互为因果的。

五、政策建议

从上文可知,农业社会资本投入有益于农村贫困发生率的减少,可以有效地为农村贫困问题的妥善解决创造前提条件。因此,为鼓励农业社会资本更多地投入精准扶贫,转变“政府热、社会弱、市场冷”的扶贫局面,推进政府、市场和社会三者之间各司其职、协调发展、共同作用,正向引导社会资本介入精准扶贫,本文提出以下建议:

(一)建设良好的社会资本扶贫投入制度环境

鼓励引导社会资本参与精准扶贫,在资金扶持、贷款贴息、土地流转、基地建设、兴办农业产业协会、专业合作社和申报国家级农业产业化龙头企业方面应给予重点倾斜。积极宣传社会力量参与精准扶贫的先进典型和优秀案例,不断发挥典型引领作用和辐射效应,最广泛地动员各方面社会力量参与精准扶贫。对于社会力量参与精准扶贫做出突出贡献的,在政府项目资金支持、政治安排和社会安排、各种评比表彰等方面给予优先考虑。

(二)加快建设社会资本扶贫公共设施

由于农业的弱质性,社会力量普遍缺乏进入农业服务市场的动力。因此,首先要改善农村文化、教育、医疗条件和水利、交通等基础设施,为社会资本介入扶贫提供良好的基础条件。其次,建立多方位的公共服务平台,尤其是精准扶贫对象公共信息平台,各级政府应在深入分析各地区精准扶贫存在问题的基础上,构建扶贫对象分类有效识别信息平台、扶贫信息平台。第三,在除基本公共服务的其他领域,构建各类社会组织公平竞争、市场化的扶贫项目交易平台。

(三)构建社会资本参与精准扶贫利益联结机制

建立健全社会资本参与精准扶贫的利益联结机制,是当前和今后一个时期社会资本龙头企业参与精准扶贫面临的重要课题。要积极引导民营龙头企业与农民建立起稳定、紧密的关系,着力探索和实践企业与农户“连股、连心、连利”的长效合作模式,完善“公司+基地+农户”的利益联结机制,建立“企业+科研院所+农户”、“企业+合作组织+农户”等各种行之有效的社会资本帮扶形式,鼓励社会资本与贫困农户形成风险共担、利益共享的合作机制,使社会资本与贫困农户真正形成产权与生产经营的合作体、利益与风险共享共担的共同体。

(四)因地制宜,创新社会资本精准扶贫模式

首先,发展社会资本精准扶贫产业带动模式。社会资本积极参与精准扶贫是实施工业反哺农业的有力组成部分,在大力支持龙头企业、专业合作社、产业能人大力发展的同时,发展订单农业,强化农产品与市场对接,促进贫困农户增收脱贫。其次,推广社会资本智力扶贫、就业扶贫,提升村民“造血”能力。借助人才优势开展智力帮扶,增强贫困农户自我造血功能,实行“技术培训、技术跟踪服务、农商合作”的方式,帮助贫困地区农户脱贫致富。通过社会资本或上下游企业为结对村提供就业岗位, 增强劳动力的可持续就业能力,通过就业增收,实现互利双赢。第三,创新社会资本参与精准扶贫的合作与开发模式。由社会资本与贫困村合作,共同开发特色资源,创新社会资本“互联网+扶贫”扶贫机制,让特色农产品“走出去”,共同分享減贫红利。

参考文献:

[1]Son,H.,and Nanak Kakwani. 2008. Global Estimates of Pro-poor Growth.World Development,Vol. 36(6).

[2]Benjamin,D.,L. Brandt,and J. Giles. 2011. Did Higher Inequality Impede Growth in Rural China?Economic Journal,Vol.121.

[3]Autor,David H.,Frank Levy,and Richard Muniane. 2003. The Skill Content of Recent Technological Change:An Empirical Exploration,Quarterly Journal of Economics t Vol. 118.

[4]DalyKJ.and Akhters. 2007. Finance and Poverty:Evidence from Panel Study. Proceedings,6th Hawaii Intemational Conference on Social Science.

[5]陈飞,卢建词. 收入增长与分配结构扭曲的农村减贫效应研究[J].经济研究,2014,(2).

[6]]刘建民,欧阳玲,毛军.财政分权、经济增长与政府减贫行为[J].中国软科学,2018,(6).

[7]王晶,高艳云.中国地区贫困与社会发展不匹配问题[J].财经科学,2018,(9).

[8]程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,史清华.农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014,(11).

[9]范平花.贫困减缓与教育发展:一个参与式治理的精准扶贫视角[J].贵州财经大学学报,2017,(4).

[10]李盛基.中国农村财政支出的减贫作用机制及效果研究[D].东北师范大学2014年博士学位论文.

[11]王娟,张克中.公共支出结构与农村减贫——基于省级面板数据的证据[J].中国农村经济,2012,(1).

[12]秦建军,武拉平.财政支农投入的农村减贫效应研究——基于中国改革开放30年的考察[J].财贸研究,2011,(3).

[13]高远东,温涛,王小华.中国财政金融支农政策减贫效应的空间计量研究[J].经济科学,2013,(1).

[14]刘张发.可持续金融扶贫模式分类、差异和适用范围[J].金融发展研究,2016,(7).

[15]贾朋,都阳,王美艳.中国农村劳动力转移与减贫[J].劳动经济研究,2016,4(6).

[16]苏静,胡宗义,唐李伟,肖攀.农村非正规金融发展减贫效应的门槛特征与地区差异——基于面板平滑转换模型的分析[J].中国农村经济,2013,(7).

[17]武丽娟,徐璋勇.我国农村普惠金融的减贫增收效应研究——基于4023户农户微观数据的断点回归[J].南方经济,2018,(5).

[[18]胡宗义,李鹏.农村正规与非正规金融对城乡收入差距影响的空间计量分析——基于我国31省市面板数据的实证分析[J].当代经济科学,2012,(2).

[19]冉光和,汤芳桦.我国非正规金融发展与城乡居民收入差距——基于省级动态面板数据模型的实证研究[J].经济问题探索,2012,(1).