白志祥武医正骨的传奇故事

文/萧 宇

◎中国名医白志祥——白氏正骨创始人(1903—1985)

2015年,贵阳市人民政府公布一批市级非物质文化遗产名录项目,其中《白氏骨科正骨整复特色诊疗技术》传统医药项目,被正式列入贵阳市非物质文化遗产名录,标志着这项经历近百年磨砺的中医正骨诊疗技术将会得到很好的传承、发展和保护。这一年,是“白氏正骨”创始人白志祥先生诞辰112周年的日子。

在贵阳,只要提到“白志祥”这个名字,几乎是家喻户晓,大家都知道这里有一家名气很大的“白志祥骨科医院”。

近日,笔者走访“白志祥骨科医院”,了解到这家医院从创办者白志祥先生开始的很多鲜为人知的传奇故事。

自幼习武 渐长钻研传统医术

1903年,白志祥出生在湖北省东南部的蕲春县,现今黄冈市下辖的一个县,北倚大别山,南临长江,风光秀丽,景色宜人,这里人才辈出,以“教授县”著称,世界文化名人、明代著名医药学家李时珍的故里就是蕲春县。

◎白志祥编写的书籍

白志祥自幼习武,1915年来到江苏南京,12岁在南京夫子庙跟随北少林传人林高和尚学习武术和中医医术,后又师从著名武术大师杨澄甫、金家福和徐克良等学习武术和跌打损伤传统医术。一代太极宗师杨澄甫是杨式太极世家的传承人,武功盖世,当时是北京武术界之魁首,在南京中央国术馆创办时是主要师资。受杨澄甫杨式太极影响,白志祥的“白氏正骨技法”融入的武术技法主要就是太极术。

1927年,著名人士张之江、蔡元培、孔祥熙等在南京创办中央国术馆,以培养军队教官、中等以上学校教员及公共体育场所指导员为目的。武术技术课是每位学员必修的基础课。24岁的白志祥,武术功底扎实,被选聘担任中央国术馆助教,协助国术大师们,开展武术教学,培养武术人才。中央国术馆所培养造就的一批批技术全面的武术人才,后来成为发展中华武术的骨干。

白志祥不但学习武术苦练武功,还钻研跌打损伤传统医术。也许是出生在李时珍的故乡,天生和中医有缘分,加上后天的勤奋和努力,白志祥得到了“武医技艺”真传,他把太极拳武术融入到中医骨伤治疗,让骨伤患者很快得到康复,在国术馆开始小有名气。

◎ 白志祥在独山时的照片

成为军医 随军来到贵州

1935年(民国二十四年),国民政府在南京成立的中央陆军军官学校,前身就是1924年在广州黄埔长洲岛成立的陆军军官学校,通常称黄埔军校。当时,其发展历程进入鼎盛时期,学校教育步入正轨化,诸多方面日臻完善和规范,根据蒋介石的指示要扩大在全国的招生范围。白志祥被举荐到中央陆军军官学校担任武术少校国术教官,并兼学校的骨伤医疗工作。

1937年8月,因抗日战争黄埔军校开始西迁成都。黄埔军校广州分校奉命改为中央陆军军官学校第四分校,校址也先后由广州迁往德庆、罗定,再迁广西桂平、桂林、宜山。1940年2月,军校又由广西宜山迁至贵州独山,白志祥也随军校教官一起来到独山继续办学。由于军校经过数次迁址,设备散落殆尽,物资匮乏,学生一日只能两餐,定量吃饭。抗日烽火燃遍了中国的大江南北,日军继续向西、向北进犯,独山位于通往两广的要塞之地,且是贵州第二行政专署,日寇决定攻陷独山。

◎白志祥和黄埔军军校学生合影

1944年秋天,日军大举进攻长沙、衡阳,继而攻陷桂林、柳州,接着沿黔桂铁路直逼独山。白志祥与另一位军校教官顾汝章被疏散前往贵阳,二人同为军校国术教官,既是教学搭档,也是好友。战争时期,到处兵荒马乱,为了维持生计,他们找到贵州省国术馆,又当上了国术教官,从事教学。

顾汝章在武林界享有盛誉。他精通十八般武艺,精通少林武艺,尤其擅长枪术,曾在中央国术馆举办的首届国术国考中,以最优等成绩夺得第一名。他还是铁砂掌创始人,据传曾一掌拍死烈马。1947年,贵州省国术馆在贵阳六广门体育场举办“国术擂台比赛大会”,白志祥和顾汝章共同登台,表演单刀进枪和三节棍进枪。1952年,这位少林武术铁砂掌的创始人顾汝章,因食物中毒病逝于贵州,他去世时身无余财,家无长物。近年还有自称为顾汝章的弟子从海外回来“寻根”。

◎ 白贵春与父亲白志祥

开办诊所 留下宝贵中医正骨财富

白志祥来到贵阳,成为河西路一户普通的居民。定居后,他花30块大洋,就在城中心的河西路上开起一间“骨伤科诊所”,隔壁有几户人家,还有一家卖煤炭的摊铺。门面临街是一排玻璃门,玻璃漆成红色,上面用白漆写有“白志祥”三个大字。诊所不大,只有二三十平米,后面的家直通贯城河边。

白志祥在河西路的诊所大大方便了街坊邻居,哪家有个跌打损伤、腰扭闪挫的,一点不耽误,直接就进诊所。而慕名到河西路来找“白志祥”的人络绎不绝,近至贵阳四周,远达全省各地。

新中国成立后,白志祥将几十年心血研制的20多个治疗跌打损伤中药配方献给国家,1959年,由武汉医学院中医验方秘方汇编小组编印在《中医验方秘方汇集》第2册上出版。

“文革”时期,白志祥受到巨大打击,诊所被关掉。就凭“国民党军官”这个成分,足以让他“永世不得翻身”。有一次,白志祥带着女儿白玉凤出诊修文县返回贵阳,在长途汽车站买票时,售票员认出了他是“国民党军官”,就拒绝卖票。无奈之下,父女二人只得背起药箱沿公路走回贵阳,幸好半路上遇到好心的货车司机,才把他们带回了贵阳。后来,这位货车司机和白家成为了世交。

白志祥从民国年间走来,经历了抗日战争和“文革”的跌宕起伏,依然风雨兼程。在几十年的行医济世中,他始终没有忘记“医者仁心,扶弱济贫”,造福广大骨伤科患者,这句话也成为白家的家训。

改革开放后,白志祥迎来了大发展的春天。

1982年,白志祥被国家卫生部授予“全国骨伤科名医”称号。

1985年,白志祥老先生以82岁高龄,与世长辞,给世人留下了一笔宝贵的中医正骨财富。

◎ 位于贵阳城中心的河西路原貌(现大十字广场)

二代传人 发扬光大“白氏正骨”

白玉凤、白贵春作为“白氏正骨”的第二代传承人,自幼跟随父亲学习骨科专业知识。他虚心好学,潜心钻研,继承了父亲精湛的医术,在南明区伤科医院工作期间,积累了丰富的临床经验。为了寻求更大的发展,他还走出国门,只身到南美国家,通过自己的努力,拿到所在国的“绿卡”,在国外进一步学习和深造。在国外学习期间,他广泛参加各类国际性的学术交流,吸取了大量现代医学理论知识,对父亲开创的“白氏正骨”有了更科学和深刻的理解,并通过大量的医疗实践,改良和发展了“白氏正骨”,创立了一套全新的“白氏正骨”理论,使这一家传正骨技术结合现代医疗对骨伤患者治疗更有效。

1993年,白玉凤、白贵春接过传承半个多世纪的“白志祥骨伤科诊所”,正式注册命名为“贵阳白志祥骨科医院”,由白志祥后人白贵春、白玉凤主诊。

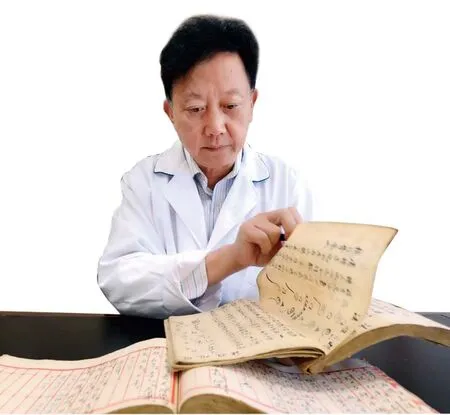

◎白贵春在研读父亲编写的书籍

白志祥骨科医院从1996年起,就积极参与社会公共服务和政府组织的突发公共事件的医疗救助等工作,平均每年都要为100多位孤寡老人、双下岗职工、家庭贫困病人等低收入的患者减免医疗费用几十万元,在农村茅草屋改造、抗凝冻、抗旱和抗击汶川地震灾害等各项工作中,亦慷慨解囊相助。

白氏正骨技法创造性地将武术中的太极、八卦理念融入正骨医学中。特别是在紧急灾难或医疗设施不完整的情况下,用传统的白式正骨手法能就地取材,用独特手法治疗骨折、脱位,综合运用传统中医疗法,减少了患者的治疗费用和精神负担,也避免了二次手术对患者的伤害。

在2008年四川汶川大地震中,白志祥骨科医院不仅向灾区捐款100万元,白贵春还组织15人医疗队、自带约8万元的药品器材,第一时间奔赴灾区参加救灾工作。他冒着不断发生的余震危险,连续几十小时工作救治伤员。时任中共中央政治局委员、国务院副总理、抗震救灾总指挥部副总指挥回良玉在广汉市人民医院视察工作时,得知白贵春是从贵阳自发到灾区进行医疗救援的,亲切地对他说,感谢医务工作者为灾区人民所做的贡献,希望大家继续努力,克服困难,夺取抗震救灾工作的最后胜利。

经过两代人的不懈努力,医院目前已发展成为技术先进、经验丰富、科学管理的三级骨科专科医院。“白氏正骨”技艺一直是家族内传承,第二代传承人为白玉凤、白贵春;为将“白氏正骨”发扬光大,已开始培养第三代传承人顾金莲和向琴。由于这项正骨技艺的传承需要数年培养,目前只有白玉凤、白贵春两位传承人继承了白氏正骨技术的精髓和中药制法。

现在,“白志祥”已经成为当地家喻户晓的本土医疗知名品牌。“百年白氏,惟敬诚尔”始终坚持以病人为中心,成为白志祥骨科医院的办院宗旨。

◎白志祥骨科医院组建的“512”抗震救灾医疗队整装待发

◎在汶川大地震临时救治帐篷内,白贵春院长为右腕开放性骨折并感染的病人做手术

◎白贵春凝望着父亲白志祥的塑像

——以浙江国术游艺大会汇刊为中心