旅游广告与网络负面口碑对目的地形象的影响

胥兴安+王立磊+高峰强

[摘要]旅游广告和口碑是影响目的地形象的两类重要信息源。文章从消费者诉求角度将旅游广告分为能力型和诚意型两类,从消费指向角度将网络负面口碑分为指向核心消费型和指向非核心消费型两类,基于期望违背效应理论构建不同旅游广告和不同网络负面口碑对目的地形象影响的分析框架,通过设计2(旅游广告:能力型VS诚意型)x2(网络负面口碑:指向核心消费型vs指向非核心消费型)x2(组合次序:旅游广告在前vs旅游广告在后)的情景模拟实验,重点考察旅游广告和网络负面口碑对目的地形象影响的次序效应及交互效应。研究结果如下:(1)较之“后呈现旅游广告”情境,“先呈现旅游广告”情境的目的地形象评价更低。(2)广告呈现在前条件下:较之诚意型广告与非核心消费型网络负面口碑组合,诚意型广告与核心消费型网络负面口碑组合致使目的地形象评价更低;较之能力型广告与核心消费型网络负面口碑组合,能力型广告与非核心消费型网络负面口碑组合引致更低的目的地形象评价。(3)广告呈现在后条件下:较之核心消费型网络负面口碑与能力型广告组合,核心消费型网络负面口碑与诚意型广告组合导致目的地形象评价更高;较之非核心消费型网络负面口碑与能力型广告组合,非核心消费型网络负面口碑与能力型广告组合致使消费者对目的地形象评价更高。文章为目的地形象形成和演化研究提供了理论基础,为目的地营销组织管理旅游广告和网络负面口碑以维护目的地形象提供借鉴指导。

[关键词]旅游广告;广告诉求;网络负面口碑;目的地形象

引言

近年来,全国各地旅游广告宣传频现央视等主流媒体,各地在塑造目的地形象方面做出了积极的工作。然而,当旅游广告遭遇网络负面口碑(onlinenegative word-of-mouth,O-NWOM)时,例如“好客山东欢迎您”遭遇网曝“青岛大虾事件”,“老家河南”遭遇网曝“少林寺天价香”,“七彩云南,旅游天堂”遭遇网曝“西双版纳景区洞房陷阱”,“国际旅游岛”遭遇网曝“三亚宰客门”等,消费者会怎样评价旅游目的地形象呢?以上举例的目的地形象评价之间是否存在差异呢?对此业界尚不清楚。

目的地形象是个体对目的地持有的信念、想法和印象的总和。在形成目的地形象过程中,消费者不仅受正式传播的旅游广告影响,也会受到非正式传播的口碑信息影响。其中,作为一种消费者表达不满的抱怨方式,目的地负面口碑是不满意旅游者对旅游体验做出一种比较客观的评价。正是负面口碑的相对客观性,使负面口碑成为具有较高信任度的信息源,而且互联网的匿名性和广泛性进一步放大了负面口碑效应,所以在目的地形象形成中网络负面口碑具有较强的破坏性作用。现实中,旅游广告和网络负面口碑不可分割地交织在一起共同影响目的地形象,研究两者之间的复合作用有助于深刻认识目的地形象形成及变化过程。

然而,纵观以往文献,部分研究关注旅游广告对旅游目的地形象的影响,部分研究关注口碑对目的地形象的影响,也有部分研究同时考虑以上两个因素构建目的地形象形成模型,但缺乏不同诉求的旅游广告和不同消费指向的网络负面口碑对目的地形象影响中次序效应和交互效应的探讨。

为此,本文首先借鉴广告研究领域的“能力一诚意”二维分类模型,从消费者诉求角度将旅游广告分为能力型(如“七彩云南,旅游天堂”)和诚意型(如“好客山东欢迎您”)两类,同时借鉴谢彦君对旅游产品分类(即核心产品和组合产品)研究,从旅游消费指向角度将网络负面口碑分为指向核心消费型(如“西双版纳景区洞房陷阱”)和指向非核心消费型(如“青岛大虾事件”)两类,通过设计2(旅游广告:能力型VS诚意型)x2(网络负面口碑:指向核心消费型VS指向非核心消费型)x2(组合次序:旅游广告在前VS旅游广告在后)的情景模拟实验,重点分析旅游广告和网络负面口碑不同组合对目的地形象所带来的影响差异。

1理论背景与研究框架

1.1理论背景

1.1.1旅游广告类型与网络负面口碑类型划分

广告诉求(advertising appeal)是决定广告有效性的重要因素。以往学者从不同角度对广告诉求分类进行大量探索性研究,其中,能力诉求(或理性诉求)和诚意诉求(或称感性诉求)二维度分类模型得到了多数学者的认同。能力诉求通过传递产品或品牌的工具性信息来影响消费者态度,而诚意诉求则通过激发消费者对产品或品牌的情感属性来影响消费者的态度。依此,旅游广告也可以分为能力诉求型旅游广告(简称能力型广告)和诚意诉求型旅游广告(简称诚意型广告)。事实上,这种划分并不是绝对的,本文将偏向于向消费者表达能力的旅游广告称为能力型旅游广告,将偏向于诚意表达的旅游广告称为诚意型旅游广告。能力诉求型旅游广告以目的地在能力维度上表现为关键内容,给消费者传递理性信息,如“七彩云南,旅游天堂”“国际旅游岛”就是典型的能力诉求型旅游广告;诚意诉求型旅游广告则以目的地在诚意维度上表现为关键内容,向消费表达感性信息,如“好客山东欢迎您”“老家河南”就是典型的诚意诉求型旅游广告。

谢彦君指出,愉悦性的休闲体验构成了旅游这个范畴的基本硬核,由此,旅游产品是指为满足旅游者的愉悦需要而在一定地域上被生产或开发出来以供销售的物象与劳务的总和。从产品构成来看,旅游产品又被分为核心旅游产品(core productof tourism)和组合旅游产品(package product oftourism)。核心旅游产品与“游、娱”有关,由旅游观赏娱乐业提供,具有能满足旅游者愉悦性休闲体验的效用和价值;组合旅游产品是旅游产品的扩展形态,是旅游企业或旅游相关企业围绕旅游产品的核心价值而做的多重价值追加。组合旅游产品由两部分构成,一部分为核心旅游产品;另一部分与“食、住、行、购”有关,由餐饮业、住宿业、交通运输业、旅游购物品经营业所提供的产品,它是围绕核心旅游产品进行的价值追加。本研究将组合旅游产品的第二部分称为非核心旅游产品。从这个意义上来看,旅游消费也存在核心和非核心兩个层面的消费。

网络口碑指消费者通过网络论坛、电子公告栏、即时通讯工具等网络渠道对产品、服务、企业或者品牌的任何正面或负面的评论,传播速度快、传播范围广和传播自由性是网络口碑的一般特征。作为提供“食、住、行、游、购、娱”的载体,旅游目的地也会存在网络负面口碑,且这种口碑也具有网络口碑的一般特征。从旅游消费的构成来看,网络负面口碑的指向对象有两类:一类是指向“游”和“娱”的核心旅游消费;一类是指向“食”“住”“行”“购”的非核心旅游消费。例如,“西双版纳景区洞房陷阱”“少林寺天价香”就是指向核心旅游消费的网络负面口碑;“青岛大虾事件”“三亚宰客门”就是指向非核心旅游消费的网络负面口碑。因此,本研究将网络负面口碑分为指向核心旅游消费型(简称指向核心型O-NWOM)和指向非核心旅游消费型(简称指向非核心型O-NWOM)两类。

1.1.2目的地形象形成及变化相关文献回顾

在目的地形象形成及变化的众多研究中,学者们主要围绕各种因素对目的地形象的影响展开的。从研究内容来看,影响目的地形象形成及变化的因素主要分为个体因素和信息源因素两大类。其中,个体因素主要包括目的地熟悉度、出游动机、文化背景等。

信息源因素主要包括一手信息源(游客体验)和二手信息源(旅游广告及目的地网站、口碑、原产国形象等)。一手信息源因素的众多研究表明,游客体验频次、体验强度、体验地点的数量等衡量体验水平的指标,均正向影响目的地形象,即体验水平越高,游客感知到的目的地形象越好。在二手信息源方面,旅游广告是影响目的地形象的重要因素,Bijanic通过研究游客对旅游广告态度发现,旅游广告能有效地改善目的地形象;Litvin和Mouri研究表明,相比宣传一般性(generic)旅游资源的旅游广告,宣传目的地标志性(iconic)旅游资源的旅游广告能更有效提升目的地形象;Shani等以中国为目的地的实验研究表明,旅游广告能显著改变目的地形象;Jeong等研究发现,作为一种重要的旅游广告,旅行网站显著影响目的地认知形象和整体形象。口碑在影响目的地形象形成及变化中也发挥了关键作用,Morgan指出,负面口碑对目的地品牌形象形成中具有破坏性作用;朱翠兰和侯志强基于网络口碑构建了旅游目的地形象模型;胥兴安等研究发现,网络负面口碑对目的地品牌形象具有稀释效应,且这种稀释效应会受到目的地熟悉度的调节作用。也有研究发现,原产国形象对目的地形象具有正向影响。

由此可见,目的地形象形成及变化过程并非单一因素所导致,只有综合考虑两个或多个因素的影响才能更清楚全面认识这一过程。Baloglu和McCleary建立了包含刺激因素(旅游体验、信息源等)和个体因素(人口统计特征等)两类因素的目的地形象形成模型;Beerli和Martin将信息源和个体因素作为影响因素,构建目的地形象形成模型;吕兴洋等提出,旅游广告等营销手段对旅游者产生影响形成目的地营销组织(destination marketingorganization,DMO)投射形象,网络口碑对旅游者产生作用形成旅游者投射形象,当旅游者投射形象比DMO投射形象被更多接受时,就会发生目的地品牌劫持现象,换言之,旅游广告和网络口碑会对目的地形象的形成具有复合作用;吕兴洋等通过实验法研究,进一步证实了不同类型信息源对目的形象形成中的复合作用。

综上,以往大量研究更多从单一因素来考察目的地形象的形成及变化过程,对综合考虑两个或多个因素(尤其是旅游广告和网络负面口碑)的研究成果相对有限;尽管有学者将旅游广告和网络口碑作为两个影响因素,尝试对目的地形象形成及演化机理做出了系统阐释,并为未来研究奠定了基础,但对旅游广告和网络负面口碑的不同组合次序所带来的目的地形象影响差异缺乏深入研究,更缺乏不同诉求的旅游广告和不同消费指向的网络负面口碑在目的地形象影响中交互效应的探讨。

1.2研究框架

1.2.1研究假设

(1)旅游广告与网络负面口碑的组合次序对目的地形象影响

旅游广告是导致旅游者对目的地期望过高的重要诱因。期望违背效应理论认为,在与他人互动中,个体会对他人持有一定的期望,如果他人表现并未达到个体持有的期望,个体会对他人产生负面态度,且实际表现与期望越不一致,负面态度越强;相反,如果个体对他人表现的期望不高,而当实际表现却好于期望时,负面态度却得到了缓解。正所谓“期望越大,失望越大;没有期望,便没失望”。因此,先呈现旅游广告会提高消费者对目的地的期望,但当遇到具有一定可信度的网络负面口碑时,被旅游广告引发的期望会被打破,进而导致目的地形象评价急剧下降;而先呈现网络负面口碑致使消费者对目的地并未抱太大期望,且后呈现的旅游广告又充当了应对网络负面口碑的沟通策略,所以消费者心目中的目的地形象得到了一定程度的修复。

同时,Smith研究证实,广告可以有效减轻负面评价带来的不良影响,因为消费者可能认为,相对于诸如口碑社区的外部信息,来自广告的信息更正式进而更值得信赖。Smith和Vogt的研究也表明,廣告可缓解负面口碑社区所造成的不利认知效应。所以,先呈现网络负面口碑,消费者对目的地形象的评价会降低,但旅游广告的正式性和可信性会减轻目的地形象的破坏程度,也就是目的地形象评价又会提高。

基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:相对于“先呈现核心型O-NWOM后呈现诚意型广告”情境而言,“先呈现诚意型广告后呈现核心型O-NWOM”情境的目的地形象评价更低

H2:相对于“先呈现非核心型O-NWOM后呈现诚意型广告”情境而言,“先呈现诚意型广告后呈现非核心型O-NWOM”情境的目的地形象评价更低

H3:相对于“先呈现核心型O-NWOM后呈现能力型广告”情境而言,“先呈现能力型广告后呈现核心型O-NWOM”情境的目的地形象评价更低

H4:相对于“先呈现非核心型O-NWOM后呈现能力型广告”情境而言,“先呈现能力型广告后呈现非核心型O-NWOM”情境的目的地形象评价更低

(2)旅游广告与网络负面口碑的组合方式对目的地形象影响

在消费者行为研究领域,众多学者将消费分为享乐型(hedoinc)消费和功利型(utilitarian)消费两类。其中,享乐型消费更突出服务或产品所引起的愉悦、放松或兴奋等情感体验,具有趣味性和感官性特征;功利型消费更注重服务或产品解决实际问题的能力,具有合理性、实用性和功能性特征。在旅游消费过程中,核心旅游消费主要为了实现旅游者寻求愉悦性休闲体验的手段,也即是旅游者购买的供人审美、寻求愉悦的核心旅游产品,因此它更多属于享乐型消费;非核心旅游消费是旅游者购买的与旅游相关的产品和服务,这些产品和服务有助于旅游活动的进行,也可能提高旅游体验质量,但这些产品和服务给予消费者的利益属于对旅游产品核心利益的追加层次,也即是围绕核心旅游消费所做的功能性价值追加,满足实用性和功能性特征,因此它更多属于功利型消费。所以指向核心型O-NWOM是消费者对享乐型消费表达不满的信息,而指向非核心型O-NWOM则是消费者对功利型消费传递的负面信息。

不同诉求的广告适用于不同类型消费情境。能力型诉求广告更适用于以功能性和工具性为主要特征的功利型消费,而诚意型诉求广告更适用于以愉悦或审美为主要特征的享乐型消费。从这个意义来看,不同诉求的旅游广告与不同的消费类型存在匹配效应,能力型诉求广告与功利型消费更匹配进而产生更高的说服效果,而诚意型诉求广告与享乐型消费更匹配进而更具有说服效力。就旅游消费而言,诚意型旅游广告所传递的感性信息,与核心旅游消费所追求的愉悦性情感体验更一致,旅游广告的营销效果较佳;能力型旅游广告表达出便捷高效等理性信息,与非核心旅游消费所能满足的功能性价值更一致,旅游广告的营销效果较佳。

同理,不同诉求的旅游广告和不同消费指向的O-NWOM也存在相应的匹配效应,且这种匹配效应体现在影响效果上,便是进一步强化了期望违背效应。具体而言,能力型广告与非核心型O.NWOM更匹配,当能力型广告在前非核心型O.NWOM在后时,更能强化网络负面口碑对由旅游广告产生期望的破坏作用,导致目的地形象评价降低,而当非核心型O-NWOM在前能力型广告在后时,更容易强化旅游广告对网络负面口碑引致期望的修复作用,使目的地形象评价得到提高;同理,诚意型广告与核心型O-NWOM更匹配,当诚意型广告在前核心型O-NWOM在后时,更能导致目的地形象评价降低,而当核心型O-NWOM在前诚意型广告在后时,更能导致目的地形象评价提高。

基于以上分析,本研究提出以下假设:

H5:在“先呈现诚意型广告”的前提下,“后呈现核心型O-NWOM”情境比“后呈现非核心型O-NWOM”情境的目的地形象评价更低;在“先呈现能力型广告”的前提下,“后呈现核心型O-NWOM”情境比“后呈现非核心型O-NWOM”情境的目的地形象评价更高。

H6:在“先呈现核心型O-NWOM”的前提下,“后呈现诚意型广告”情境比“后呈现能力型广告”情境的目的地形象评价更高;在“先呈现非核心型O-NWOM”的前提下,“后呈现诚意型广告”情境比“后呈现能力型广告”情境的目的地形象评价更低。

1.2.2概念模型

根据以上理论推演及研究假设,本研究提出概念模型(图1)。

2实验研究

本研究主要通过实验法展开,目的是验证旅游广告与网络负面口碑对目的地形象影响的次序效应,重点验证不同诉求的旅游广告和不同消费指向的网络负面口碑对目的地形象影响的交互效应。

2.1实验设计与被试

本研究设计2(旅游广告:能力型VS诚意型)x2(网络负面口碑:指向核心消费型VS指向非核心消费型)x2(组合次序:旅游广告在前VS旅游广告在后)组间因子实验。通过招募某城市某3所高校共344名高年级本科生参加本实验,实验共有8个实验组(见表1),被试被随机平均分配到每个实验组。

被试选择高年级本科生,理由有三:有一定出游经历,会接触到旅游广告与网络负面口碑,以便于情境融入,使样本具有一定代表性;高年级本科生的人口统计特征具有一定的同质性,避免无关人口统计变量对实验的干扰,保证研究的内部效度;便于招募,收集数据方便。剔除了未按照程序进行实验的8名被试外,有效样本为336名,其中,男性181名,平均年龄约为22岁,每组有效被试样本均为42。

2.2实验刺激材料及前测

2.2.1实验刺激材料

考虑到目的地熟悉度或先期的目的地形象可能会给实验结果造成干扰,本研究设计了一个虚拟的目的地。通过设计不同的广告图片和广告词来操控不同诉求的旅游广告。在诚意型旅游广告组,选择一副“山清水秀、天气晴朗”的图片作为底层背景,选择面带微笑且正在行迎宾礼的人物作为人物背景,同时配以“热情、真诚、友好、关爱,让您心灵找到归宿的地方,明源旅游胜地欢迎您”的广告词(呈现形式如图2)。

在能力型旅游广告组,底层图片背景同诚意型旅游广告组设計,选择面带微笑且双手竖起大拇指的人物为人物背景,人物外貌特征同诚意型旅游广告组,同时配以“宜人、舒适、便捷、高效,让您身体回归自然的地方,一切尽在明源旅游胜地”的广告词,呈现形式与图2相似。

本研究通过制作网络论坛帖子的形式,设计“明源”目的地的网络负面口碑。为了保证论坛帖子具有一定的可信度,本研究选择“天涯社区”作为帖子的发布平台。“天涯社区”一向以网民为中心,满足全球华人沟通、交流与表达等多种需求,现已成为全球华人圈重要的网络口碑与网络事件聚焦平台,是最具影响力的全球华人网上家园;而且“天涯社区”开辟了一个“旅游315”专栏,专为旅游者表达不满提供了良好的平台。

在指向核心消费型网络负面口碑组,设计题目为“坑爹的明源九佛山景区之旅”的论坛帖子,具体呈现形式及内容如图3。

在指向非核心消费型网络负面口碑组,设计题目为“坑爹的明源黑店‘桃花源记餐馆”的论坛帖子,帖子呈现形式与图3相似,具体内容描述如下:

我们几个旅行团友,上午游玩了明源的几个景区,我们来到了一个叫“桃花源记”的餐馆就餐。接待我们的是一个十分热情的中年女子,点菜是看着菜点,没有菜单,我们点了几个小菜后,中年女子开始推荐本地的特色鱼,并说看好了那条再统一称重。我们想如果太重太贵还可以退吧。于是,我们说随便一条称称看看吧,她就让旁边一个大汉挑了一条准备去称重。我们还没怎么反应过来,那位大汉迅雷不及掩耳之势把鱼就打死去称重了。大汉称后说这鱼4斤半,600元。我们一看心想太重太贵,面露难色,这时大汉看到我们的表情,蛮横地说鱼已经死了,卖不出去了,你们必须得买!我想这简直就是黑店啊,可是看到餐馆外面烧烤摊子上坐着几个纹身的彪形大汉,隔壁也有个麻将馆,好像也是同一个老板开的,麻将馆里面养着一条大狼狗,我们进来时看到我们还不停地向我们吼叫,我们真是哑巴吃黄连有苦难言啊。如果我们有点讨价还价的态度,估计他们这架势很快就跟我们干起来了。没办法,我们就这一顿饭就被宰了1000大洋,心疼啊!发个帖告诉大家,以后去明源要注意啦!

2.2.2实验前测

前测1:平均阅读时间和信息可信度测定。选定某城市某高校33名高年级本科生进行閱读时间和信息可信度前测。实验随机分为2个组(18和15),18人组被试阅读诚意型广告和核心型O-NWOM,15人组被试阅读能力型广告和非核心型O-NWOM,以避免造成两则广告相互干扰,或是两则帖子相互干扰。测定结果显示,每个旅游广告的平均阅读时间约为0.5分钟,每个网络负面口碑的平均阅读时间约为1.5分钟,为了保证在正式实验中让被试有一定的想象时间,最终设定正式实验中广告和网络负面口碑的阅读时间分别为1分钟和3分钟。信息可信度问项为“您觉得这则广告或这则帖子的真实性”(7点式),结果显示,M、=6.45(SD=0.666),M=6.27(SD=0.517),M=6.36(SD=0.489),M=6.27(SD=0.452),说明信息可信度较高且变化差异不大。

前测2:旅游广告与旅游消费匹配控制测量。选定某城市某高校28名高年级本科生参加该前测,被试随机平均分为两组(各14名)。两组分别阅读诚意型和能力型旅游广告,然后通过“如果让你去广告中的目的地去旅游,通过广告词和模特动作表情,你对该地‘游或食要素的信心程度?”5个问项(李克特7点量表)。结果显示,对于诚意型广告阅读组,M=6.79(SD=0.43)>M=4.57(SD=0.51),t=14.31,p<0.001,表明被试对诚意型广告传递出“游”信息更有信心,即诚意型广告与“游”更匹配;对于能力型广告阅读组,M=5.50(sD=0.52) 2.3实验程序 所有实验及前测都将某3所高校能正常播放幻灯片的教室作为实验室。第一,正式实验被试进入实验室后随机分配到8个实验组的一组,为避免被试之间交流对实验造成干扰,让被试间隔一个座位坐下,各个组分别按照各组要求开始阅读幻灯片呈现的相应材料,两段材料阅读时间共4分钟(广告1分钟,口碑3分钟)。第二,让被试对目的地形象做出评价。尽管目的地形象由多维度属性构成,但在消费者心目中,整体形象(over image)更易理解且易做出评价。因此参考Baloglu和McCleary对目的地整体形象的量表,设计测定题项为“您认为明源这个目的地形象如何?”,从“1为非常差”到“7为非常好”的7点式量表。第三,测量被试对旅游广告的诉求感知和O-NWOM的消费指向感知,以备进行操控检验。其中,广告诉求借鉴Muehling等、庞隽和毕圣相关研究,设计“该目的地广告传达诚意的程度”、“该目的地广告表现能力方面的程度”2个题项(7点式量表);网络负面口碑指向参考谢彦君对旅游消费的研究,根据研究需要设计“该目的地的论坛帖子指向以下那种消费?从以下选择其一(食、住、行、游、购、娱)”。实验结束后,给被试发放一份小礼品,向被试解释“不存在明源这个地方,此设计纯粹为实验研究所需,如有雷同纯属巧合”。 2.4实验结果与分析 本研究利用SPSS 17.0软件进行数据处理和分析,主要用于分析相关数据的平均值、标准差、参数检验值(独立样本t检验和配对样本t检验)、方差分析值等,以进行实验的操控检验和假设检验。 2.4.1操控检验 被试对于诚意型旅游广告的诚意程度测定表现,大于能力程度测量表现,且两者存在显著差异(M=6.24>M=2.95,t=68.55,p<0.001);而对于能力型旅游广告的能力程度测量表现大于诚意程度测量表现,且两者存在显著差异(M=6.15>M=1.93,t=78.70,p<0.001)。被试对于指向核心消费型网络负面口碑的选择题项中,100%选择了“游”;而对于指向非核心型网络负面口碑的选择题项中,100%选择了“食”。这表明,实验对两类旅游广告和两类网络负面口碑的操控获得成功。 2.4.2假设检验 首先,本研究考察旅游广告与网络负面口碑的不同组合次序对目的地形象的影响差异。结果显示,通过比较实验组①和实验组⑤两种呈现方式可得,M=2.67

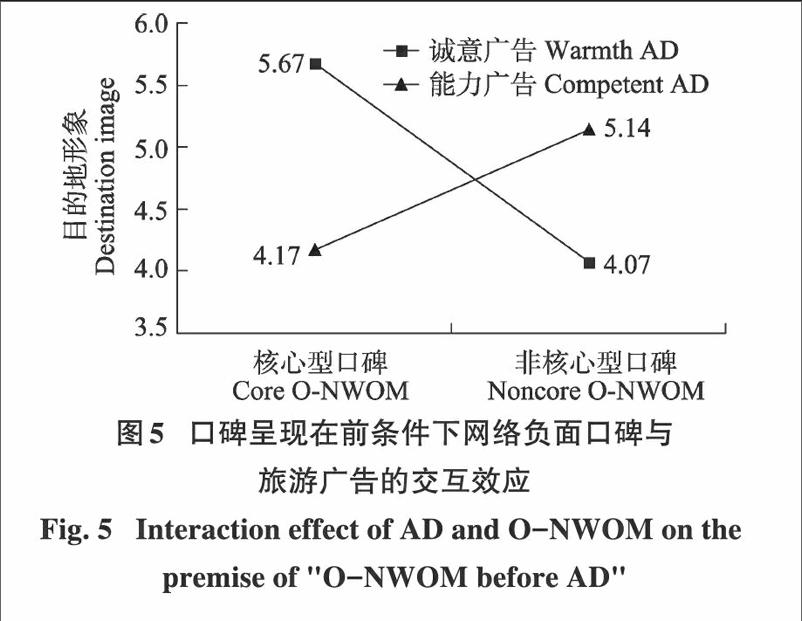

其次,验证广告呈现在前条件下旅游广告和网络负面口碑对目的地形象影响的交互效应。以形象评价为因变量的2x2方差分析(ANOVA)結果表明,旅游广告的主效应不显著(F(1,164)=2.45,p=0.119>0.05),即诚意型和能力型两类旅游广告在目的地整体形象评价上不存在显著差异;网络负面口碑的主效应均不显著(F(1,164)=1.089,p=0.298>0.05),即不同指向的两类网络负面口碑在目的地整体形象评价上没有显著差异;旅游广告和网络负面口碑存在显著交互作用(F(1,164)=50.845,p<0.001)。图4结果显示:实验组①的目的地形象评价显著低于实验组②(M=2.67

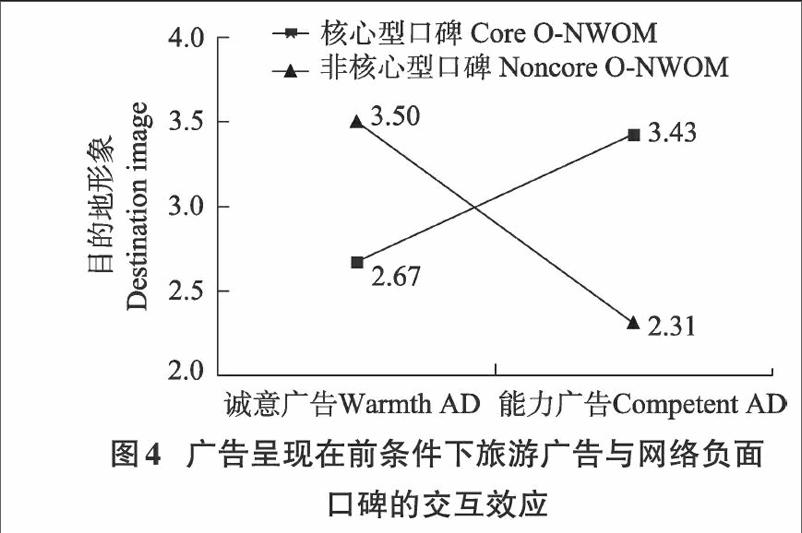

最后,验证口碑呈现在前条件下网络负面口碑和旅游广告对目的地形象影响的交互效应。以形象评价为因变量的2x2方差分析显示,网络负面口碑的主效应不显著(F(1,164)=2.91,p=0.09>0.05);旅游广告的主效应不显著(F(1,164)=1.39,p=0.24>0.05);网络负面口碑和旅游广告存在显著交互作用(F(1,164)=50.139,p<0.001)。图5结果显示:实验组⑤的目的地形象评价显著高于实验组⑥(M=5.67>M=4.17,t=7.00,p<0.001);实验组⑦的目的地形象评价显著低于实验组⑧(M=4.07 3结论、启示及展望 3.1结论讨论 本研究基于期望违背效应理论,在探讨旅游广告和网络负面口碑的组合次序对目的地形象影响的基础上,重点考察不同诉求的旅游广告和不同消费指向的网络负面口碑组合方式对目的地形象影响的交互效应。在理论分析和逻辑演绎基础上,本文提出了相应的研究假设,并通过情景实验方法对假设进行了验证,主要研究结论如下: (1)旅游广告与网络负面口碑的不同组合次序会带来目的地形象的影响差异。换言之,在不考虑旅游广告和网络负面口碑的交互效应前提下,消费者对目的地形象评价过程存在次序效应,即与“后呈现旅游广告”情境相比,“先呈现旅游广告”情境的目的地形象评价更低。该结论与Smith和Vogt的“当消费者介入度高时,广告和负面口碑对消费者认知(cognitive)反应影响中存在次序效应”的研究结论具有一致性。互联网的便利性让消费者能较顺畅地对某个目的地产生高的介入度(尤其是发生网络负面口碑时),为目的地形象评价过程中的次序效应产生提供了前提条件。同时,该研究结论比Smith和Vogt的结论推进了一步,主要表现在:这种次序效应不仅会影响消费者对目的地形象的认知层面,也会影响到综合反映目的地认知层面、情感(affective)层面和意动(conative)层面的整体目的地形象。 (2)不同诉求旅游广告与不同消费指向网络负面口碑对目的地形象影响存在交互效应。诚意型旅游广告与指向核心消费型网络负面口碑更匹配,能力型诉求广告与指向非核心消费的网络负面口碑更匹配,两类匹配作用均强化了期望违背效应,进而对目的地整体形象产生更高的影响。所以,旅游广告呈现在前的前提下,不同类型的网络负面口碑在旅游广告对目的地形象影响中具有调节作用,即呈现与旅游广告匹配的网络负面口碑时,更能降低目的地形象评价;网络负面口碑呈现在前的前提下,不同诉求的旅游广告在网络负面口碑与目的地形象关系之间具有调节作用,即呈现与网络负面口碑匹配的旅游广告时,更能提高目的地形象评价。 3.2理论贡献 本研究具有以下两点理论贡献:第一,以往学者已对口碑分类进行了初步探索,Gelb和Johnson按照口碑传播途径将口碑分为传统口碑和网络口碑,East等按照口碑传播效应将口碑分为正面口碑和负面口碑,陈明亮按照口碑的来源分为消费者口碑和非消费者口碑,这些研究往往从口碑本身属性角度进行分类研究,忽略了口碑指向消费对象的评判。而本研究在以往口碑分类研究基础上,基于旅游消费构成的视角,对网络负面口碑进行分类,有助于丰富口碑对目的地形象影响的研究视角,也有助于完善网络负面信息对目的地形象影响研究框架。第二,尽管有学者将旅游广告和网络口碑作为影响目的地形象形成及演化的重要因素,但缺乏两种信息源之间的交互效应的探讨。本研究探索旅游广告与网络负面口碑在影响目的地形象中的交互效应,有助于拓展不同信息源对目的地形象交互影响研究的理论框架,为目的地形象的塑造与维护研究提供相应的理论基础,对目的地形象相关研究具有探索性价值。 3.3管理启示 现实中,作为两种重要信息源,旅游广告和网络负面口碑会对目的地形象影响产生复合作用,消费者可能先期接触到不同的旅游广告,也可能先期接触到相异的网络负面口碑,由此会对目的地形象评价的影响存在差异。本研究设计相对全面地考察了两种信息源的复合作用,是对现实情境中目的地形象形成(或变化)过程的一种尝试性映射。因此具体的管理启示如下: (1)为旅游广告的科学分类及营销管理提供借鉴,有助于目的地营销组织在深入分析旅游资源基础上,通过消费市场诉求角度合理设计旅游广告,当遭遇网络负面口碑时,建立目的地形象的预警机制和管控机制,塑造并维护适合目的地发展的品牌形象。

(2)为网络负面口碑的科学分类及管理提供依据,有助于目的地營销管理部门从旅游消费指向角度审视网络负面口碑,合理对网络负面口碑进行分类(指向核心旅游消费型和指向非核心旅游消费型),针对不同网络负面口碑,后续推出与之匹配的旅游广告(诚意型或能力型)以作为一种修复策略,降低两类网络负面口碑对目的地形象的影响,维护目的地整体形象。现实中,一方面,一般相对知名的或是大尺度的旅游目的地,消费者可能往往会先期接触到旅游广告,当后期接触到网络负面口碑时,虽然不能完全改变广告形式,但可以在局部适当改变广告元素。例如,“好客山东”遇到“网曝青岛大虾事件”时,改变好客山东的旅游广告成本可能是巨大的,但是青岛旅游广告上可以适度传递能力型广告的元素,以改变消费者接触“青岛大虾事件”带来的消极预期。另一方面,如果不太成熟或尺度不大的目的地,旅游广告前期投入不会太大,消费者很有可能先期接触网络负面口碑,这时候目的地营销管理部门可以在控制广告成本前提下,适当相对大幅度地改变广告形式,将会产生良好的目的地形象修复效应。

(3)为目的地营销组织和行业监管部门社会宏观管理提供参考价值。旅游广告是目的地营销组织为塑造目的地形象向社会传达的一种正面信息,网络负面口碑是消费者在旅游中权益受到损害时向社会传递的一种负面信息,研究旅游广告和网络负面口碑对目的地形象的交互影响,有助于形成“维护消费者合法权益”的舆论氛围,对加强目的地营销组织和旅游行业监管部门通力合作以维护目的地形象具有重要启示。

3.4不足及展望

本研究以高校高年级本科生为样本,该群体消费水平和消费能力,决定了其旅游方式以大众观光为主要形式,该样本与其他样本对旅游广告和网络负面口碑的感知存在差异,未来应该扩大研究样本范围进一步考察结论的外部效度;本研究并未考察目的地形象的认知、情感和意动等具体维度,未来应该考察旅游广告和网络负面口碑对各维度的影响,以探索两类信息源对目的地形象影响的作用机理;本研究将非核心旅游消费划归为一种功利性消费,然而现实中的部分非核心旅游消费可能也存在享乐的成分(如到异地体验美食之旅等),未来研究需将网络负面口碑的消费指向进一步细化。当今全球旅游业已进入多元化时代,虽然大众观光旅游形式仍会一直存在,但出现了大量其他形式的旅游需求(如美食游、购物游、民宿游等),其核心消费不在仅仅限于“游”和“娱”,更会拓展到“食”“购”“住”等要素,核心消费和非核心消费地位可能发生质的变化,而本研究以大众观光旅游消费为主要研究对象,没有考虑到以上其他旅游形式,使得口碑分类的理论解释受到限制,未来应综合审视多样化旅游形式,进行旅游广告分类和网络负面口碑分类研究。