透镜状油藏差异化调整对策研究

——以现河庄油田河146块为例

陈辉

(中石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营 257015)

透镜状油藏作为胜利油田低渗透油藏的主要油藏类型之一,截止到2016年12月,探明储量达到2.22×108t,动用储量1.97×108t,具有巨大的资源量。该类油藏埋藏深、砂体多、分布零散、平面非均质性强,造成井网井距适应性差、注采矛盾突出、开发效果差异大[1~4]。因此有必要针对该类油藏的差异化调整对策进行研究,以提高该类油藏的采收率。

1 区块概况

河146块区域上位于东营凹陷中央隆起带的现河庄油田,为典型的一般低渗透透镜状岩性油藏。含油层系沙河街组三段,面积6.9km2,储量729.2×104t,埋藏深度3050m,含油井段长度400m,渗透率19.3mD,储量丰度105.7×104t/km2,压力系数1.46。

2 差异化调整对策研究

2.1 层系适应性评价

河146块油藏物性一般以低渗透率为主,其中主力小层之间物性接近,孔隙度16.9%~21%,渗透率分布13.8~25.4mD,渗透率级差小(1.84),突进系数小(1.44),整体上有利于一套层系开发。

表1 河146块主力层分类表

2.1.1整体一套层系开发

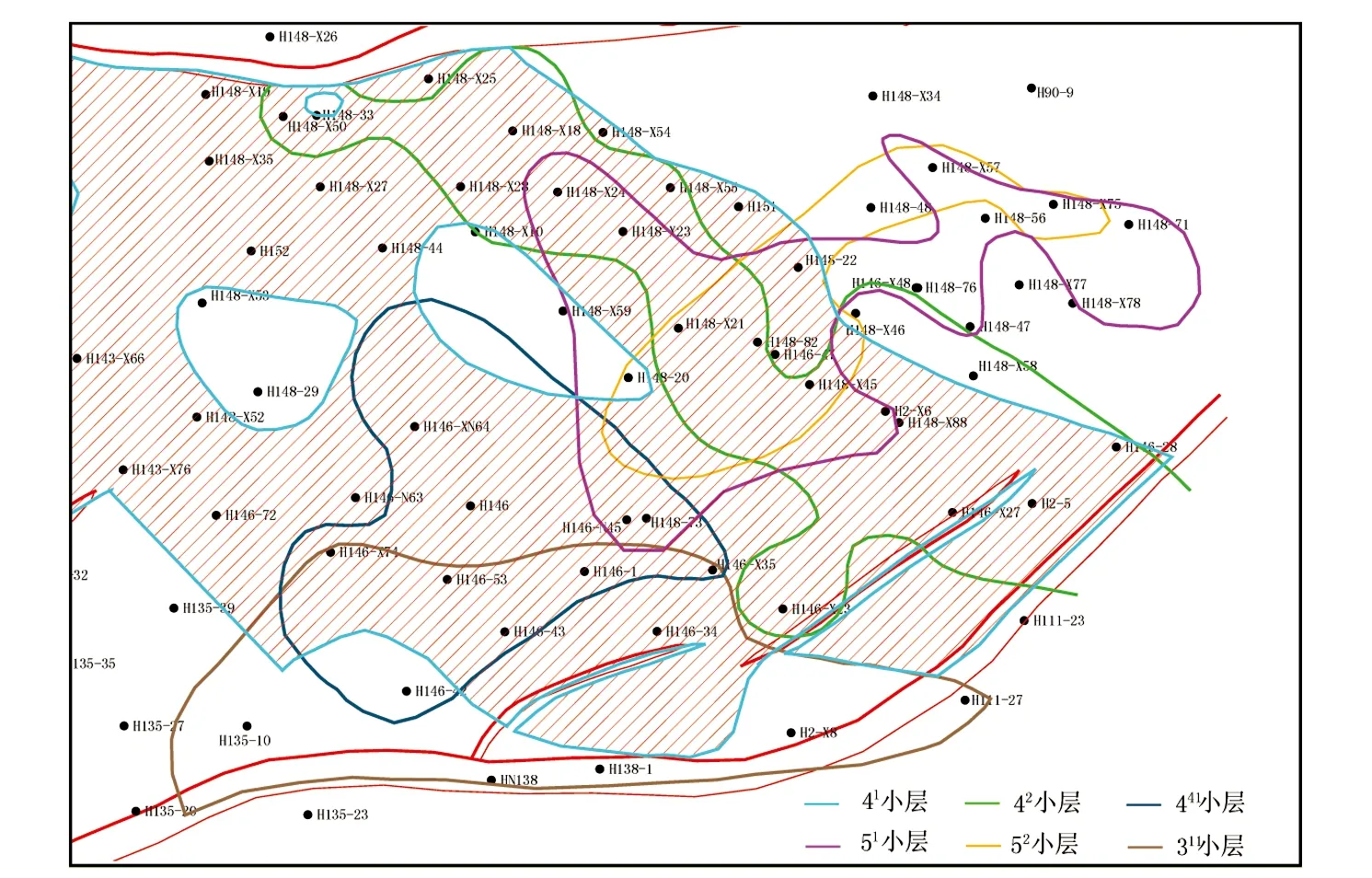

根据各小层储量分布和砂体展布连片状况,分为Ⅰ类、Ⅱ类(表1)和Ⅲ类(储量<25×104t)小层。河146块Ⅰ类小层41全区分布,与其他Ⅱ类小层的平均叠合程度73.4%(图1,表2),一套层系能够较好地兼顾Ⅱ类主力层。

图1 河146块主力小层砂体叠合图

小层面积/km2储量/104t与41叠合情况/%小层面积/km2储量/104t与41叠合情况/%414.8194.51004411.127.089.6423.263.193.1511.641.453.23111.951.962.3520.9331.965.4

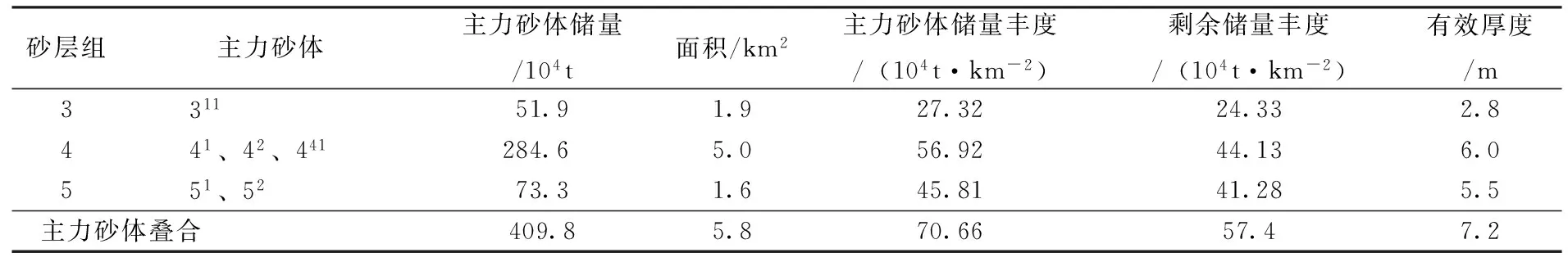

河146块层系划分经济界限动用厚度>7m,目前各砂组的有效厚度仅为2.8~6m,储量丰度仅为(24~44)×104t/km2,整体不具备细分层系的物质基础(表3)。

表3 河146主力层储量丰度统计表

2.1.2局部区域细分层系

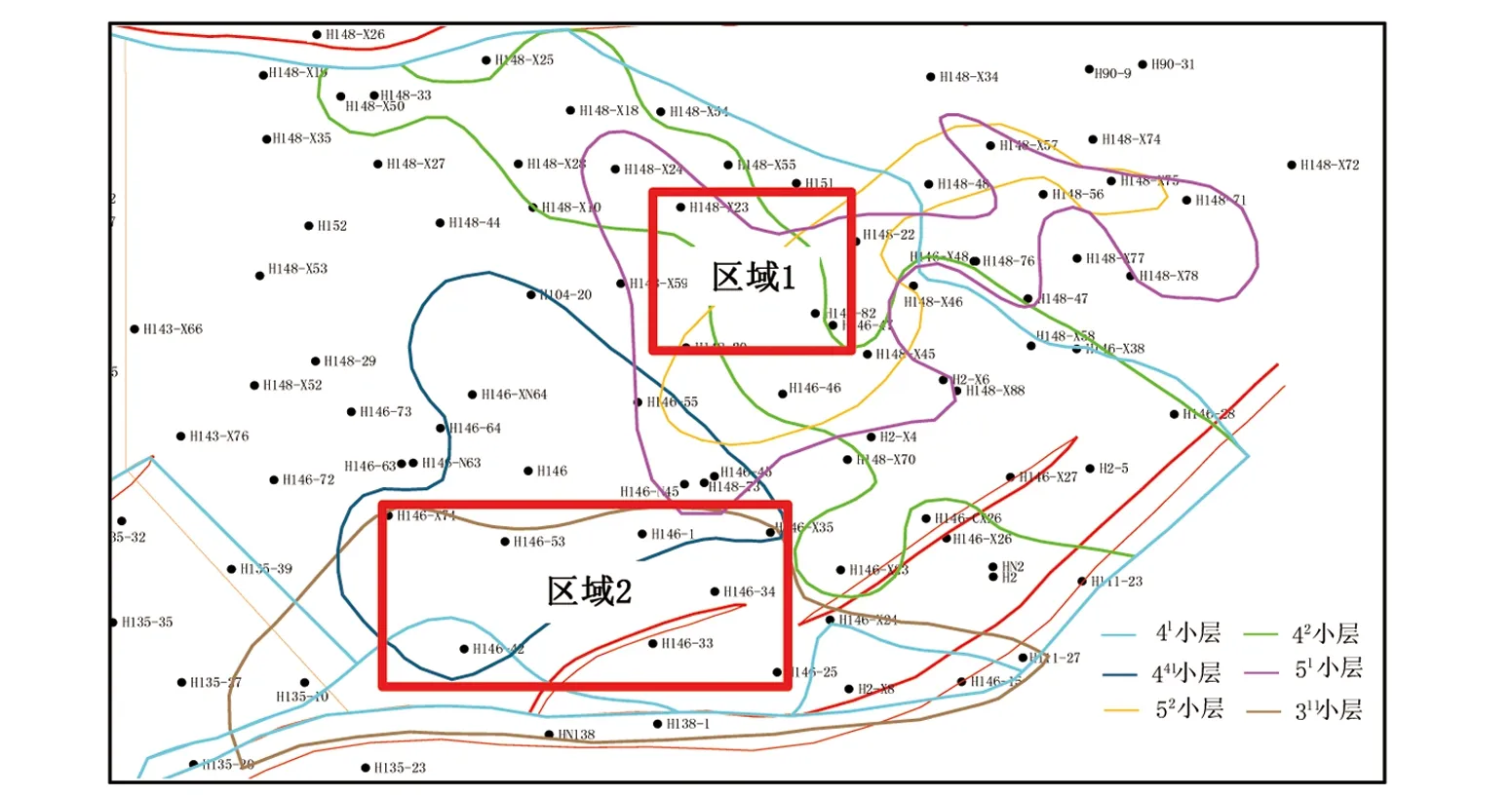

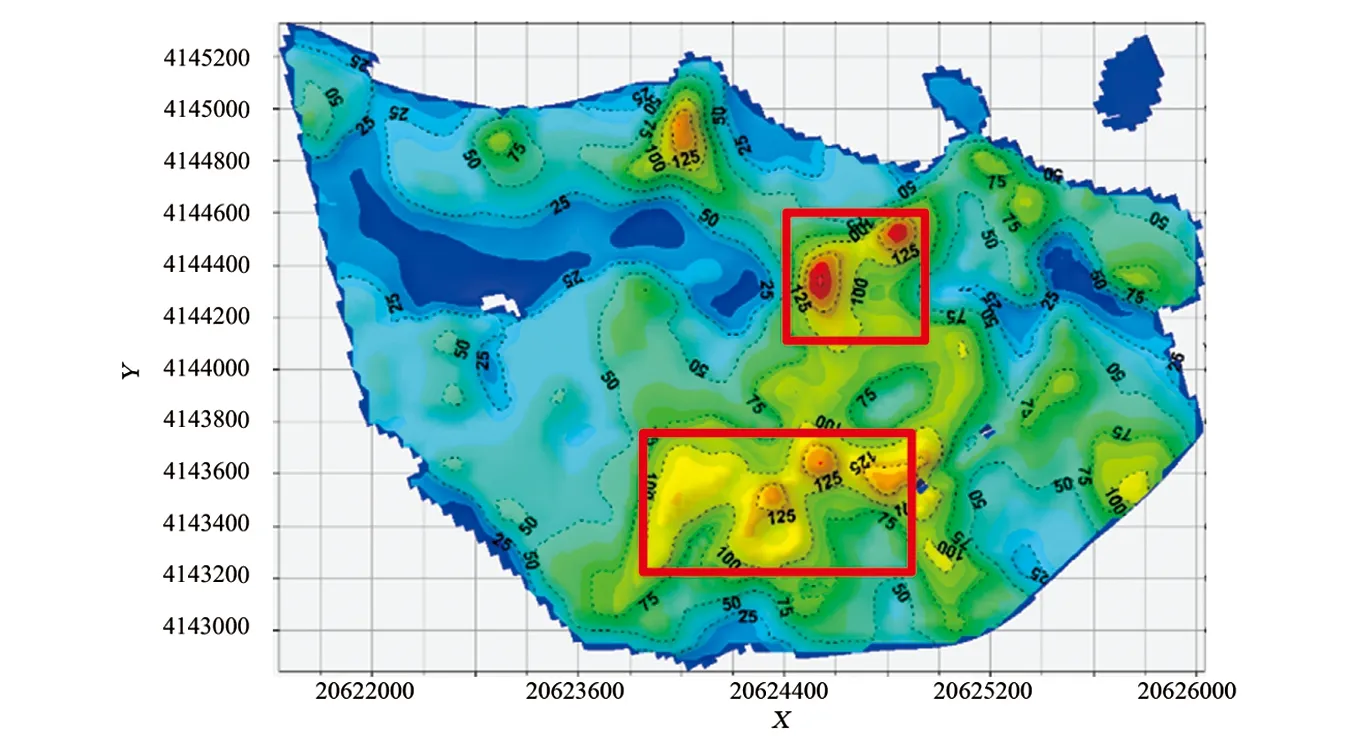

由各主力砂体的2m线分布图(图2)、主力小层的剩余储量丰度叠合图(图3)和主力小层有效厚度叠合图(图4)可以看出,局部多砂体叠置区域储量丰度高,有效厚度大,可以考虑采用局部细分(表4)。

细分区域需要具有稳定的隔层,根据统计细分区域的隔层分布情况(图5、图6),其中区域1隔层厚度8~13m,区域2隔层厚度10~18m,完全符合层系细分要求(隔层厚度>4m),可以进行层系细分。

2.2 井网方向优化

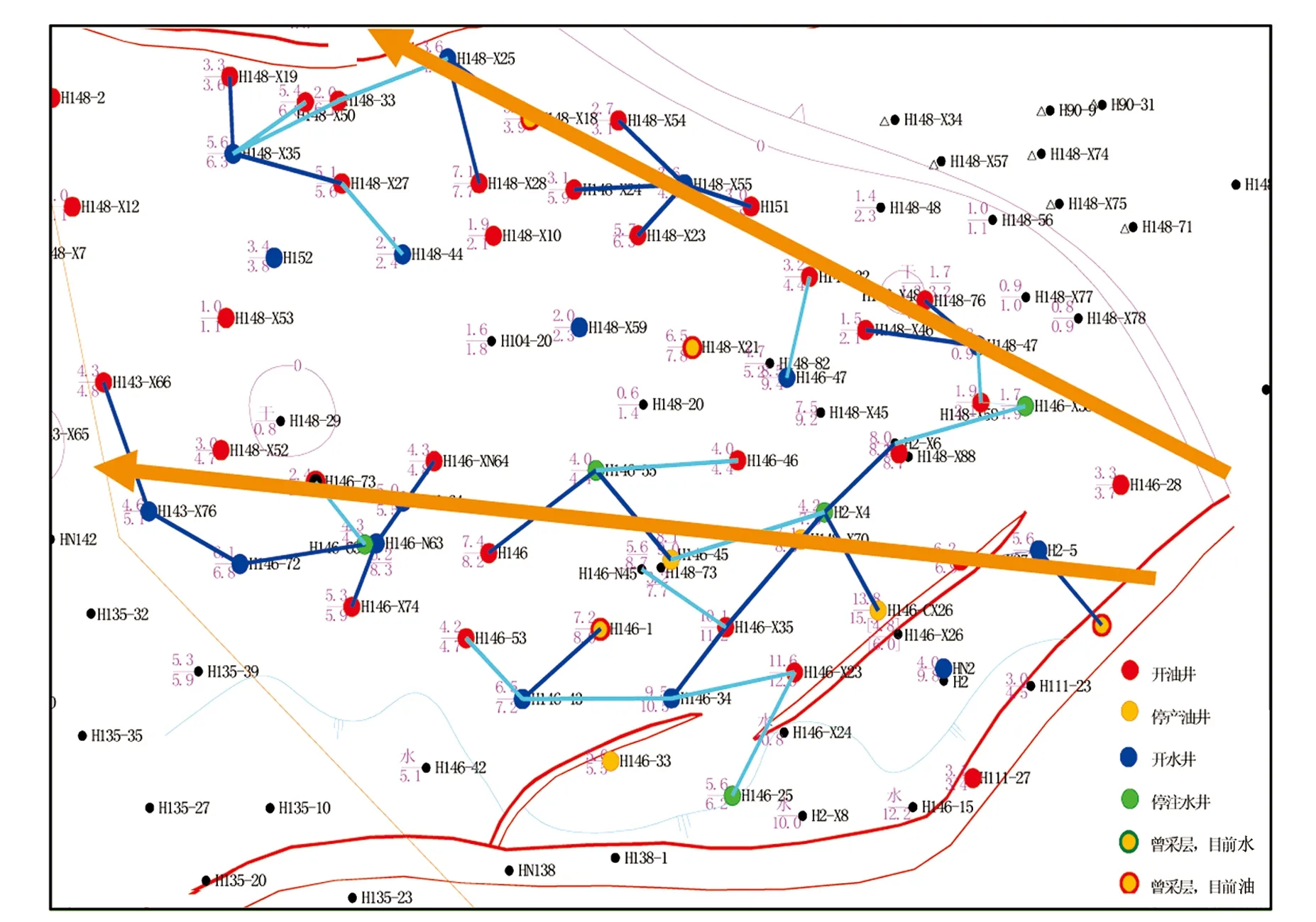

根据注水见效情况分析(图7),与主力层的沉积物源方向一致(图8),北区沿NE120°、南区沿NE90°方向存在优势渗流方向,因此可以按照沉积物源的方向,北区沿NE120°、南区沿NE90°方向部署井网[5~7]。

图2 河146块主力小层2m线分布图

图3 河146块主力小层剩余储量丰度叠合图

图4 河146块主力小层有效厚度叠合图

细分区域主力砂体有效厚度/m剩余储量丰度/(104t·km-2)层系划分结果区域141/42/51/5214^1880^15041/42,51/52区域2311/41/44114^16100^125311,41/441

图5 区域1隔层分布情况图

图6 区域2隔层分布情况图

图7 河146块Ⅰ类小层注水见效情况图

图8 河146块Ⅰ类小层沉积相展布图

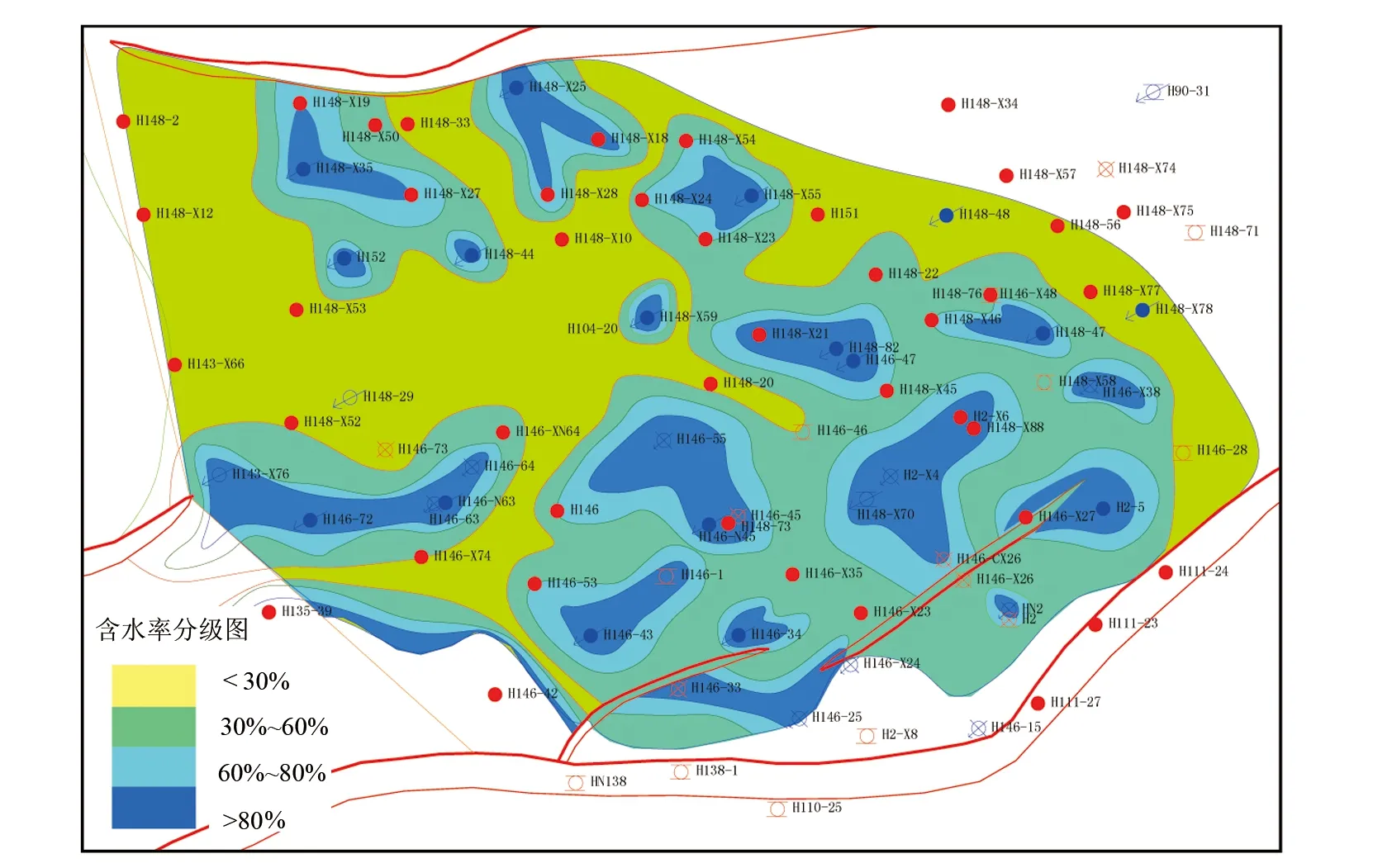

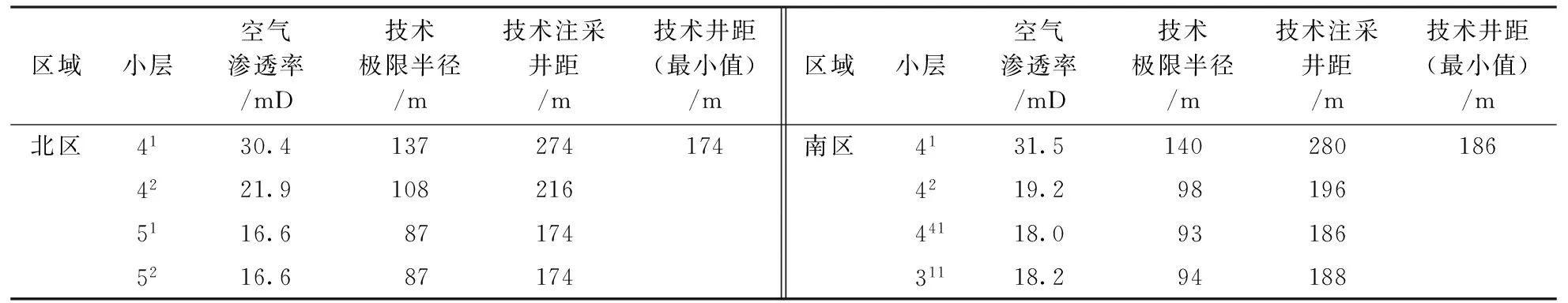

2.3 井距优化

由于河146块南北区域投入开发时间差异大,其中南区1993年1月投入开发,采用反九点井网,注采井距400m/283m;北区2007年投入开发,采用点状注水方式,井距230~280m。因此南北区域含水差异大(图9),计算南、北区域经济注采井距分别为319、270m。由于Ⅰ类与Ⅱ类小层物性存在差异,为保证Ⅱ类层能建立驱替,根据主力层的砂体展布情况和南北区域小层的物性差异,北区考虑Ⅱ类层51、52,确定技术井距174m;南区考虑Ⅱ类层311、441,确定技术井距186m(表5)。

图9 河146块Ⅰ类小层含水率等值线图

区域小层空气渗透率/mD技术极限半径/m技术注采井距/m技术井距(最小值)/m区域小层空气渗透率/mD技术极限半径/m技术注采井距/m技术井距(最小值)/m北区4130.4137274174南区4131.51402801864221.91082164219.2981965116.68717444118.0931865216.68717431118.294188

根据南北区开发状况差异和各主力层的物性差异,最终确定差异化注采井距为270~320m(表6),计算技术极限井距小于经济注采井距,通过压裂、径向水力射流实现有效驱替和变流线调整[8~10]。

表6 河146块调整井距确定表

2.4 径向水力射流井网适配优化

河146块纵向上物质基础较薄弱,一套层系下主力与非主力砂体物性差异大;平面上老井多且井位固定,造成局部井网与物性、水淹适配性差;因此需要径向水力射流井网适配优化。针对井区注采井距偏大的问题,采用径向水力射流变方向、缩井距进行井网适配,使得压头前移实现有效驱替;针对井组内水淹不均衡的问题,采用径向水力射流避水淹、调流线来避免水淹加剧;针对纵向非均质强吸水差异大的问题,采用在不同层位进行径向水力射流来均衡吸水剖面。

2.4.1注采井距离偏大区域

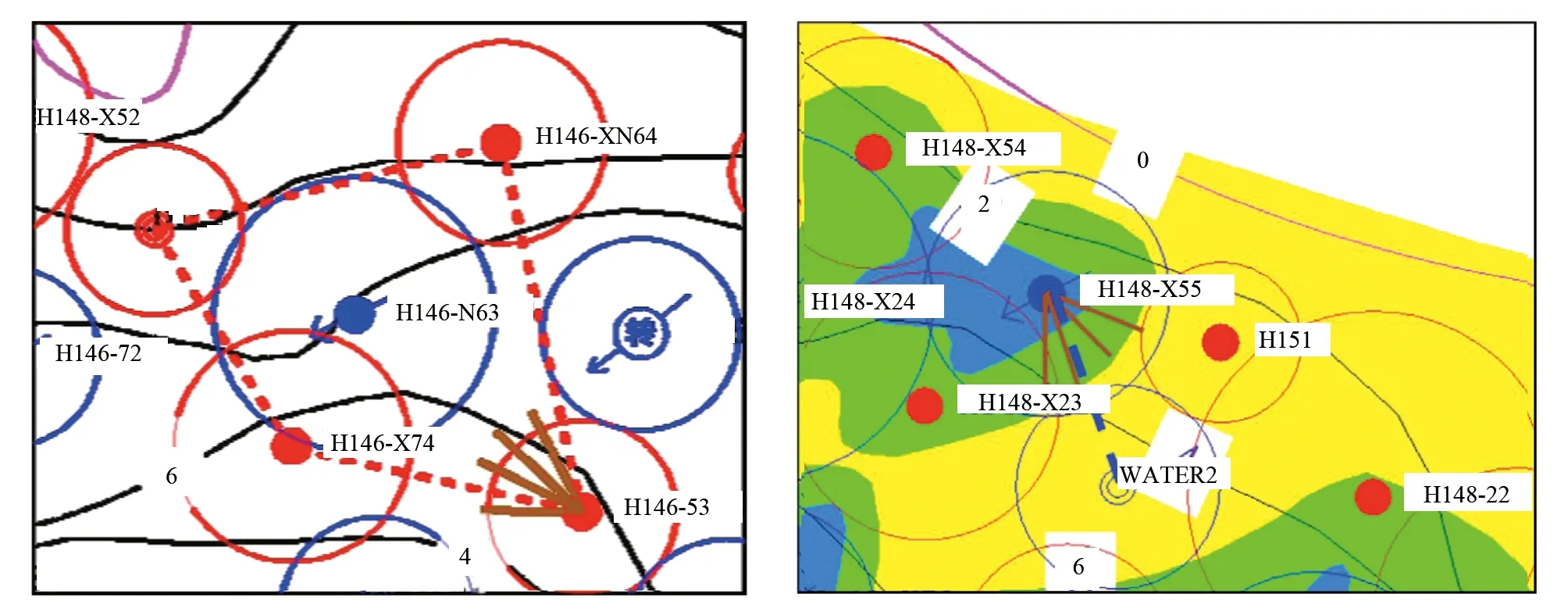

对于H146-N63注采井组(图10),根据小层的物性分布,计算技术井距为280m,而老井井位造成实际井距为340m,难以形成有效驱替。对于H146-53井设计不同方位和长度的径向水力射流分支进行优化对比,得出H146-53井41小层径向水力射流方位角为NE315°、长度为90m时,可取得最佳开发效果。

2.4.2井组内水淹不均衡区域

对于H148-X55注采井组(图11),根据小层的水淹状况,径向水力射流方向沿剩余油相对富集、水淹程度低的区域喷射,沿水井排方向拉水线。对于H148-X55井设计不同方位和长度的径向水力射流分支进行优化对比,得出H148-X55井41小层径向水力射流方位角为NE135°、长度为80m时,可取得最佳开发效果。

图10 河146块H146-N63井组井位图 图11 河146块H148-X55井组井位图

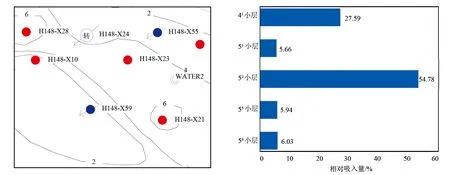

2.4.3纵向非均质性强吸水差异大区域

对于H148-X59注采井组(图12),纵向涉及多个主力砂体41、51、52。根据2015年7月30日的H148-X59井吸水剖面测试结果(图13),纵向3个主力砂体吸水能力差异巨大,需要对吸水能力差的2个主力砂体进行井网适配。通过优化确定H148-X59井径向水力射流方向和长度:41小层为NE330°、60m和NE80°、60m;51小层为NE340°、100m和NE125°、100m。

图12 河146块H148-X59井组井位图 图13 H148-X59吸水剖面测试结果

3 结论

1)对于整体不具备细分层系的区块可选取砂体叠置区域,对比分析有效厚度、剩余储量丰度和隔层厚度等参数是否符合局部细分层系的条件。

2)透镜状岩性油藏注水见效方向与沉积物源方向一致,可按照沉积物源方向部署井网。

3)目标区块的区域投产差异性导致含水率和剩余可采储量不同,分区域计算经济注采井距;根据主力层砂体的区域分布分区域计算技术注采井距。综合考虑确定区域注采井距。

4)针对井区注采井距偏大、井组内水淹不均衡以及纵向非均质强吸水差异大的问题,可采用径向水力射流来改善开发效果。

[1]李道品.低渗透砂岩油田开发[M].北京:石油工业出版社,1997:47~48.

[2] 黄延章.低渗透油层渗流机理[M].北京:石油工业出版社,1998:86~93.

[3] 胡志明,把智波,熊伟,等.低渗透油藏微观孔隙结构分析[J].大庆石油学院学报,2006,30(3):51~53.

[4] 李海燕,徐樟有.新立油田低渗透储层微观孔隙结构特征及分类评价[J].油气地质与采收率,2009,16(1):17~21.

[5] 李松泉,唐曾熊.低渗透油田开发的合理井网[J].石油学报,1998,19(3):52~55.

[6] 陈秋军.低渗透砂岩油藏注采井网的调整[J].油气田地面工程,2012,31(9):71~76.

[7] 曲瑛新.低渗透砂岩油藏注采井网调整对策研究[J].石油钻探技术,2012,40(6):84~89.

[8] 谷维成,莫小国,朱学谦,等.文留油田低渗透油藏合理注采井距研究[J].油气地质与采收率,2004,11(5):54~56.

[9] 贾振岐,赵辉,汶锋刚.低渗透油藏极限井距的确定[J].大庆石油学院院报,2006,30(1):104~105.

[10] 陈家晓,黄全华.低(特低)渗透油藏极限注采井距确定的新方法探索[J].钻采工艺,2008,31(5):47~48.

——以吉木萨尔芦草沟组为例