岁寒难致同心侣—汉学家霍福民与词学家龙榆生

李雪涛

多年前,有一次碰到当时任职社科院文学所的青年学者张晖,他希望我能写一篇有关霍福民(Alfred Hoあmann,1911-1997)和龙榆生(1902-1966)的文章,在《文学遗产》上刊出。当时我尽管答应下来了,但一直没有动手来写,后来传来张晖英年早逝的消息,令人扼腕!

去年秋天,我原来在中文学院的同事张霖带来龙榆生先生的后人和研究者一起到我办公室拜见顾彬(Wolfgang Kubin,1945-)教授,又谈到了龙榆生和霍福民那一代的人与事,再次勾起了我对这两位中西忘年交的学者之间的兴趣。这篇小文也算是对张晖嘱托的一个交代吧。

我既没有见过龙榆生先生,也没有见过霍福民教授。我对龙先生的印象,是文革期间父亲书桌上的一排书,其中有一本《近三百年名家词选》,这是龙先生一九五六年在上海古典文学出版社出版的读本。而上世纪九十年代末,当我去德国跟随顾彬教授读书的时候,霍福民教授也已经去世了。记得有一次我曾跟顾彬教授提到有关霍福民的事情,说非常遗憾没能采访他,不然的话,他在南京的那一段时间一定会有很多的故事呈现出来的。顾彬教授却用他那一贯低沉的声音对我说,霍教授并不一定希望别人采访他有关南京的往事吧。

一

一九七六年三月二十八日霍福民六十五周岁生日的时候,他的弟子汉斯·林克(Hans Link)、顾彬以及霍福民的助手彼得·莱姆比科勒(Peter Leimbigler)共同为他出版了一本纪念文集(Festschrift):《中国:文化、政治和经济—霍福民65岁志庆文集》。可惜的是,这本书除了前言(Zum Geleit)和霍福民的成果一览,并没有更多介绍他本人的文章。

有关霍福民的生平文献并不多。下面我以汉学家傅吾康(Wolfgang Franke,1912-2007)的回忆录《为中国着迷》为线索①傅吾康《为中国着迷—一位汉学家的自传》,欧阳甦译,李雪涛等审校,北京:社会科学文献出版社,2013年。版本下同。,结合马汉茂(Helmut Martin,1940-1999)一九九八年的一篇相关论文②Helmut Martin u. Peter Merker, „Der Sinologe Alfred Hoffmann (1911-1997)“, in: cathay skripten, heft 8, 9/1998, S. 7-23.,对霍福民的生平做一个介绍。

一九三四年十月傅吾康从柏林转到了汉堡,后来成为汉堡大学著名汉学家佛尔克(Alfred Forke,1867-1944)的弟子。在介绍他刚到汉堡的情况时,他也谈到了霍福民:

我以前的同学中没有一个人在汉堡。但我与来自柏林的、有过一面之交的霍福民很快交上了朋友。他比我高两个学期,先在柏林学习并于一九三一年夏参加了研究生毕业考试,然后到了汉堡。他很有语言天赋,掌握的中文比我多一大截。当时,霍福民对中国当代文学和中国现代文化思想很有兴趣。他与《东亚评论》(Orientalische Rundschau)编辑部有着紧密的联系,在那里发表了他的大多数文章。当时,《东亚评论》的许多“小报告”出自霍福民。尽管霍福民具备必要的条件,但无法下决心开始写博士论文。颜复礼(Fritz Jäger,1886-1957)教授和我都试图劝说他。在大学以外,我和霍福民待在一起的时间也很多,我经常去他在大学附近的格林德霍夫(Grindelhof)的家里看他。③傅吾康《为中国着迷—一位汉学家的自传》,第52页。

查原文,这里的“研究生毕业考试”是Diplomexamen④Wolfgang Franke, Im Bane Chinas: Autobiographie eines Sinologen 1912-1950. 2., bearb. Au fl. – Dortmund: Projekt-Verl., 1997. S. 47.,意思是毕业文凭考试,因为当时的德国大学并没有今天所谓的“学士”(Bachelor)学位,只要教授同意,获得Diplom(大学毕业文凭)的学生可以直接攻读博士学位。一九三五至一九三九年间霍福民在《东亚评论》上发表了20多篇译文,包括胡适、鲁迅、朱自清、冰心、顾颉刚、蔡元培、阿英等人的文学作品和历史、政论方面的文章。⑤请参考:„Verzeichnis der Schriften Alfred Hoffmanns“, in: China. Kultur, Politik und Wirtschaft. Festschrift für Alfred Hoffmann zum 65. Geburtstag. Hrsg. V.Hans Link, Peter Leimbigler und Wolfgang Kubin. Tübingen u. Basel: Horst Erdmann Verlag, 1976. S. 10-11.按照傅吾康的说法,霍福民当时对中国当代文学和中国现代文化思想很有兴趣,并且很有语言天赋,这些在后来都彰显出来,并得到了证实。不过当时霍福民还没有决定是否要继续在汉堡读博士。

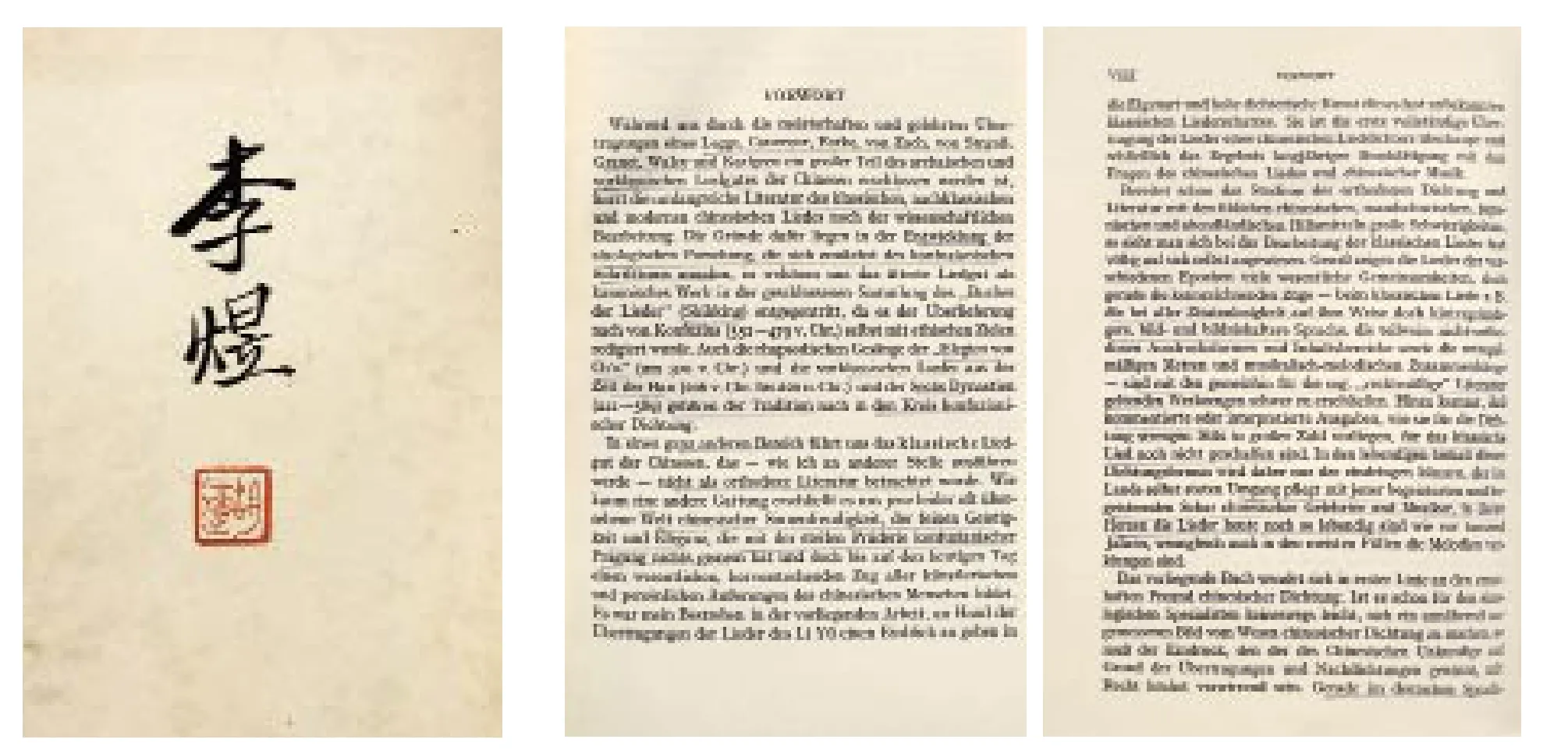

傅吾康《中国:文化、政治和经济—霍福民65岁志庆文集》(左为封面,右为扉页)

霍福民

关于霍福民被派到北平的中德学会(Das Deutschland-Institut)的消息,一九四〇年六月九日福兰阁(Otto Franke,1863-1946)在给他的小儿子傅吾康的信中写道:“霍福民会被作为助理派到北平,他昨天已经来过我这儿,这几天将去外交部面谈。”①傅吾康《为中国着迷—一位汉学家的自传》,第103页。一九四〇年十二月霍福民来到了北平,之前他是汉堡大学汉学系的助教。②同上,第105-106页,以及第198页。其后傅吾康对霍福民的记载是比较负面的,他写道:

生于一九一一年的霍福民是我在汉堡学习时期的老朋友,那时候我们就很合得来。我曾经坚决支持他来北京的中德学会,我猜想我们能够更好地合作,也可以减轻我的压力,可惜这个愿望并没有实现。我邀请霍福民十二月十九日抵达北京后先住在我这里。……我很快地发现,霍福民完全变了个人。他加入了政党,是一位积极的党内同志—完全不同于福华德—他放弃了从前对中国现代文学和当代文化生活的兴趣,只致力于他研究过的传统诗词。霍福民始终没有写博士论文,但进行了博士口试—鉴于当时的战争,这是可行的—于是他使用博士头衔。对此我有看法,我觉得他是无资格享有这个头衔的。霍福民很有音乐才能,羽管键琴弹得很出色。对于中德学会和学会的工作,他提不起多大的兴趣,而对德国社区和政党的活动更感兴趣,他负责其中的政治培训以及希特勒青年团(Hilterjugend)的工作。霍福民在中德学会的工作只局限于偶尔一次的报告或者音乐演出、暂时接手德语教学—这是替代性的工作—而且会额外付他报酬。③同上,第119-120页。

让傅吾康感到吃惊的是霍福民对政治的热情:他加入了纳粹,同时也不再对现代文学和中国的当代文化生活感兴趣了,不过后者确实可以在霍福民当时的出版物中窥见一斑。此外,傅吾康在这里特别强调了霍福民对传统诗词的兴趣,“他研究过的诗词”表明这并非霍福民的新的兴趣,他早在汉堡时期就已经开始研究诗词了,一九四五年龙榆生赠给霍福民的《虞美人》中就谈到了这一点。此外,当时霍福民并没有做完自己的博士论文,但由于在战争期间,所以他提前进行了博士考试,并开始使用自己的博士头衔,这在傅吾康看来是完全不能接受的。除此之外,更令傅吾康吃惊的是,霍福民与当时中德学会的汉学家罗越(Max Loehr,1903-1988)共同编了一本德国诗歌选集,只有原文,没有中文翻译和注释,但结尾处却刊登了当时在德国走红的纳粹诗人巴尔杜·冯·席拉赫(Baldur von Schirach, 1907-1974)的一首诗,傅吾康认为,“这是在纳粹统治面前并无必要的讨好屈膝。”④同上,第120页。

1935年《东方舆论》发表霍福民所译鲁迅小说《孔乙己》

墨柯(Peter Merker,1963-)在柏林联邦档案馆查到德国驻华使馆(Deutsche Botschaた China, Bundesarchiv Berlin)的档案,从中可以看出当时纳粹对于提拔霍福民的态度:“他(霍福民—引者注)具有对于欧洲人来说超凡出众的汉语水平,同时还会相当不错的日语,有音乐天分、圆滑精干的表现和对纳粹信仰的明确表白,他的表白以其文雅不俗的方式比占主导地位的平庸宣传更具有吸引力。”①墨柯(Peter Merker)《评霍福民1940-1945年在北京中德学会中的作用》,李双志译,收入:《德国汉学:历史、发展、人物与视角》,马汉茂、Helmut Martin等主编,李雪涛等,译郑州:大象出版社,2005年,第488-514页,此处引文见第501页。当时霍福民的表白究竟怎样,今天已经不得而知了,但一定对当时的党部很有吸引力,认为要重点发展这位年轻有为者。有关霍福民的情况,傅吾康继续写道:“霍福民一九四三年底‘调往’南京,伯林(Horst Böhling,1908-1999)也在那里的大使馆工作。起初也有人提议我去南京,但我谢绝了。霍福民在当地做的一件事是和摄影家赫达·哈曼(Heddar Hammer,1908-1991)(后改名为莫里逊(Morrison))共同出版《南京》一书。战争快结束时,这本书在上海印刷,遗憾的是只留下了极少几册。”②同上,第141页。一九四一年七月一日,德国政府宣布承认汪精卫的国民政府,次日重庆国民政府发表了与德国断绝外交关系的宣言。一九四一年以后,德国大使馆也从北京迁到了南京。傅吾康在这里提供了非常重要的信息:一九四三至一九四五年间霍福民被“调往”南京的德国大使馆工作,并且在南京与赫达·哈曼共同编了一本《南京—对这一城市的描述》的摄影集。③Alfred Hoffmann, Nanking. Eine Beschreibung der Stadt. Mit 200 Aufnahmen von Hedda Hammer. Shanghai: Max Noessler, 1945. 254 S.200多幅的照片,其中的文字都是霍福民撰写的,字里行间流露出他对这些景点和文物的感情。④例如霍福民所撰写的《玄武湖》(Der Lutussee in Nanking)引经据典,同时不失自己的一些感受,是一篇绝好的德文散文。Alfred Hoffmann, Nanking.Eine Beschreibung der Stadt. S. 197-199.他在本书的前言中写道:“我们是在一个艰难的时代探访这些景点的,对我们来讲,这些文物对于认识中国首都的过去和现在是具有深远意义的。”⑤同上,Vorwort。正如傅吾康所说,因为这本书当时发行量极少,我试了很多次,可惜都没能买到。此外,也正是在一九四三至一九四五年间,霍福民与龙榆生相识,一九四五年龙榆生赠给霍福民《虞美人》正是在这一时期。

有关霍福民在中国的七年,他在波鸿大学档案馆留下的生平记录中写道:

为了加强我的汉学训练,我在中国待过七年的时间,主要是在北京和南京,也去过东北、蒙古和日本旅行。我的学习除了一些国情知识外,最主要的是研究中国词曲的历史,以及与此相关的音乐史和音乐理论。在这些专业方面,我要感谢我的中国老师们给予的指导,他们是:孙楷第教授(北京)、龙沐勋教授(南京),蔡仲勋和孙贯文讲师。

从一九四三至一九四五年我在南京和北京的多所大学担任西方语言和文学的教师(讲师和教授)。⑥波鸿大学个人档案,自传大纲。转引自Helmut Martin u. Peter Merker文,第22页,注6。

孙楷第(1898-1986),字子书,系著名的敦煌学家,一九二八年毕业于北京师范大学国文系。一九四二年,辅仁大学的储皖峰(1896-1942)教授去世,校长陈垣(1880-1971)便介绍孙楷第接任了这一教职。由于中德学会与辅仁大学的密切关系,霍福民结识了孙楷第。而蔡仲勋(字五石)是孙楷第先生的门下,写有多种论述元曲的论文。孙贯文是辛亥革命的功臣孙丹林(1886-1971)的长子,著名的金石学家,他从一九四〇年代未就供职于北京大学国学门及后来的历史系考古专业。

一九四五年五月德国宣布无条件投降,特别是八月中国抗战取得胜利之后,当时在华的德国人纷纷回到了北平。“但是,在华的德国人不再能够长期享有不受干扰的生活,战胜国,尤其是美国敦促将他们遣返回德国。一九四六年五月遣返名单出炉:尤其涉及到德国所有官方服务部门的成员、党员、新闻代表和在德国企业担任领导职位的人。我紧密的熟人圈子中涉及到……霍福民……。”①傅吾康《为中国着迷—一位汉学家的自传》,第152、172页。傅吾康如是写道。也就是说,由于霍福民为德国官方服务过,因此必须被遣返回德国。

霍福民从中国被遣返回德国之后,于一九四七年八至十二月被拘禁在路德维希堡(Ludwigsburg)的临时住所,接受美国占领军的审查。由于柏林大学海尼士(Erich Haenisch,1880-1966)和傅吾康的帮助,使霍福民免除了当时去纳粹化的常规程序,很快被放回他的老家—北莱茵地区的艾施韦勒(Eschweiler)。之后,霍福民于一九四九年在汉堡他的老师颜复礼那里以“优秀”的成绩完成了他的博士论文考试,这是有关李煜词的德语翻译和研究,实际上在中国的七年间他也一直不断地完善这部论文。后来他去了黑森州的马堡大学(Philipps-Universität Marburg)。傅吾康写道:“同年秋(确切的日期为一九五二年十一月十三日—引者注),马堡大学请我参加霍福民的大学执教资格考试。……这篇论文也作为大学执教资格而获得认可,这的确合乎情理。我十分了解霍福民在汉学领域的强项,在专题讨论会上也和他谈过,所以这个资格考试很顺利。”②同上,第218页。因此,霍福民的博士论文是同样作为他的教授资格论文(Habilitation)而被通过的。《南唐后主李煜(937-978)词》这部具有划时代意义的译作和阐释,于一九五〇年由科隆的Greven Verlag出版。胡适专门为这本书题写了“李煜”的书名,科隆艺术博物馆的施维耐(Werner Speiser,1908-1965)为本书选择了四幅能反映李煜生活时代的绘画作品,并作了详细的解释。这也是一九五六年龙榆生所看到的书讯中所涉及到的那本“李后主词德文本”。这部著作的影响很大,几年前我去参观德国哲学家雅斯贝尔斯(Karl Jaspers,1883-1969)在奥登堡的私人藏书图书馆的时候,还看到他购买的此书,并且上面画得密密麻麻。一九八二年香港的商务印书馆重又按照原来的样式对此书进行了影印出版。

战后的德国缺乏汉学教授,因此霍福民在一九五二至一九五三年也在科隆大学教授汉学课程。一九五四至一九五七年,霍福民依然在马堡的汉学系做“无薪讲师”(Privatdozent),一九五七年他被任命为编外教授,③同上,第227、245、272、279-281页。除了教授与中国相关的课程外,他也教日语。当时澳大利亚堪培拉大学希望聘请他为该校的高级讲师(Senior Lecturer),但被他拒绝了。④Helmut Martin u. Peter Merker, „Der Sinologe Alfred Hoffmann (1911-1997)“, in: cathay skripten, heft 8, 9/1998, S. 11.据傅吾康的看法,这一段时间霍福民感到自己怀才不遇,很难融入到当时西德汉学研究的整体中去。一九五七年九月,在马堡召开了题为“中国文化的传统与创新”(Tradition und Neuerungen in der Kultur Chinas)的第十届青年汉学家会议,对此傅吾康写道:“霍福民,以无薪讲师的身份在马堡大学讲授汉学,但与会议保持着明显的距离。他通过学生请他愿与之交谈的几个同行到旁边的咖啡馆,这种做法既给别人造成不便,更给他自己带来了麻烦。”⑤傅吾康《为中国着迷—一位汉学家的自传》,第287页。

以前曾在北平与霍福民共事过的福克斯(福华,Walter Fuchs,1902-1979)回到德国之后曾于一九五六年起任柏林自由大学(Freie Universität Berlin)的汉学系教授,一九六〇年他退休后,位置空了出来。一九六一年霍福民前往柏林,接替了福克斯的这一职位。

基于“区域研究”(Area Studies)而建立起来的波鸿鲁尔大学东亚学专业,霍福民认为这是德国汉学的一个新的发展趋势。一九六四年四月他顺利地成为了该大学东亚学院语言与文学专业的教授,并建立了该大学的东亚图书馆,他在这个位置一直工作到他一九七六年退休为止。⑥魏思齐(Zbigniew Wesołowski)《德国汉学研究的现状》,收入:《“位格和个人概念在中国与西方:Rolf Trauzettel教授周围的波恩汉学学派”》,台北:辅仁大学出版社,2006年,第259-386页,此处请参考第286页。以及Helmut Martin u. Peter Merker, „Der Sinologe Alfred Hoffmann (1911-1997)“, in: cathay skripten, heft 8, 9/1998, S. 13.期间他于一九六八年在东京大学做了一年的学术访问。霍福民培养了包括顾彬等著名汉学家在内的一批学者。

霍福民一生的学术可分为三个阶段:第一阶段是他来中国之前的一九三五至一九三九年,他的兴趣主要在中国现代文学和现代学术。这一阶段他在《东亚评论》和其他的一些德文刊物上发表了一系列的相关译文,其中包括他于一九三六年翻译的鲁迅的《孔乙己》⑦Lu Hsün , „Kun I-gi“, Novelle. Aus dem Chinesischen übersetzt von Alfred Hoffmann. In: Orientalische Rundschau 16 (1935). S. 324-326.,这在西方语言中也称得上是先驱者的工作了。第二阶段是一九四〇年他来到中国之后,他把主要的精力都投入到了有关词学的研究和翻译上,这期间的成果便是他一九五〇年出版的《南唐后主李煜(937-978)词》一书。一九四〇年代同在北平的美国汉学家海陶玮(James Robert Hightower,1915-2006)对此书的评价非常之高,认为霍福民在中国词的西方语言翻译方面有开创之功,“他开创了一种新的翻译技巧,使得中国诗词翻译进入一个新的阶段。”“作为学习中国词方面的教科书,这本书可谓无出其右者。”①Reviewed Work(s): Poems of Lee Hou-chu by Liu Yih-ling and Shahid Suhrawardy; Die Lieder des Li Yü 937-978, Herrschers der südlichen T'ang-Dynastie by Alfred Hoffmann; Frühlingsblüten und Herbstmond by Alfred Hoffmann Review by: J. R. Hightower. In: Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 15, No. 1/2 (Jun., 1952), pp. 204-213. Here p.208 a. 211.第三个阶段是他晚年的时候,编写了《中国鸟名词汇表》(Glossar der chinesischen Vogelnamen,1975),②Glossar der heute gültigen chinesischen Vogelnamen. Ein lexikographischer Beitrag zur modernen chinesischen Sprache.Chinesisch-deutsch und deutsch-chinesisch, mit einer systematischen Übersicht über die Vögel Chinas. Wiesbaden 1975. (=Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum. Bd. 13.) 366 S.编写这样的词典既是他的兴趣所在,同时也显现出他的博学。

雅斯贝尔斯藏书《南唐后主李煜(937-978)词》(封面“李煜”为胡适题,文中划线部分为雅斯贝尔斯手迹)

有关一九四〇年以后霍福民的汉学研究的“转向”,与他当时服务的德国政权有关,如果说他之前还跟新文化运动的左派作家如鲁迅等有关的话,那么之后由于他在北平和南京的德国使馆的身份,他只能倾心于远离政治的词学研究了。包括他的《南京》一书,尽管他在前言中也提到了那是一个“艰难的时代”,但是他的书中所描写的完全是一个世外桃源的历史、文化的南京,对于不久前发生的大屠杀只字未提,这也令人极为惊讶。③Helmut Martin u. Peter Merker, „Der Sinologe Alfred Hoffmann (1911-1997)“, in: cathay skripten, heft 8, 9/1998, S. 15-16.霍福民之后的研究,完全是躲进象牙塔的纯学术兴趣而已。

二

一九四〇年龙榆生离开了上海“太炎文学院”,他辞去了国文系主任和教授一职,来到了南京,任汪伪政府立法院立法委员和南京中央大学教授。在汪精卫(1883-1944)的资助下,龙榆生创办了《同声月刊》,为一九三三年所创办的《词学季刊》之继。《词学季刊》出版至一九三六年九月份的三卷三号,共出版了十一期。《词学季刊》在当时属于曲高和寡的专业性刊物,它在词学的研究和诗词传统的延续方面做出了很大的贡献。这也是为什么当时汉堡大学汉学系会订阅这本刊物的缘故。

一九四三年霍福民从北平的德国使馆到了南京的德国使馆,根据他自己撰写的简历,这一时期他也在中央大学担任德文系的教授。④根据当时德国大使馆的要求,霍福民当时在南京的工作包括:“与中国学者取得联系,在中央大学讲授德语,在文化工作上助大使馆一臂之力。”见上揭墨柯《评霍福民1940-1945年在北京中德学会中的作用》,第511-512页。实际上,早在一九四二年的二月,霍福民就曾在中央大学的六百多名学生前做过题为“德国文学中的中国”的演讲。由于他对词学的情有独钟,在工作之馀他也去中央大学听了龙榆生的词学课程。一九八二年七月霍福民在给当时在汉堡访问的龙榆生的四女龙雅宜写的中文信中,我们可以看到三十多年后他对自己的这位老师依然保持着钦佩之情:

我多少次想到你们一家,想到你们的父亲,我最佩服的老师,想到你们母亲,想到你们那个时候的情况的一切!说不出来的感情,叫我心里又有快乐,又有感谢的感情。而先生去世让我心里有最难受的感情。可是“一生仇恨何能免?”(李煜)①霍福民,1982年7月26日致龙雅宜信。

方君璧女士为龙榆生造像

龙榆生《忍寒词》(右为封面,左为扉页)

可惜的是,不论龙榆生还是霍福民都没有留下当时交往的日记,后来也都没有再提及这段往事。值得庆幸的是,一九四五年和一九五六年龙榆生有两首词留下,可以看出他对霍福民的感情之深。从两人留下的零星文字可以感受到两位亦师亦友、既为同事又是师徒之间的惺惺相惜。

一九五八年六月龙榆生被划成右派,一九六六年十一月病逝于上海,享年仅六十五岁。一直到一九八〇年三月其骨灰才被安葬在北京香山万安公墓。

马约翰先生在体育教学中开展“体育疗法”,对体型发展不正常的同学进行矫正(o型腿、脊柱倒弯等),后来还专门组织了体格矫正班。1927年,马先生进一步提出了体育可以辅助医学,1952年办了体疗班,对于有病的学生,结合医生的治疗和采用科学的体育锻炼,取得了很好的效果。

三

一九四五年二月十二日(甲申除夕)龙榆生写下了《虞美人》,赠给当时在中央大学跟他学词学的霍福民:

虞美人·甲申除夕德国霍福民博士来饮寓斋乞作疏篁并缀小词为赠

岁寒难致同心侣,春意生芳醑。任他兵火尚连天,且喜团共话一灯前。 酒阑按曲联声气,海客情尤至。

博士在汉堡大学专攻中国诗词,云在彼邦读予所辑词学季刊,神交已久也。洗兵看到挽银河,翠玉森森相倚和高歌。②龙榆生《忍寒诗词歌词集》,上海:复旦大学出版社,2012年,第94-95页。

这首《虞美人》描写了“海客”霍福民甲申除夕与龙榆生一家共度新年的欢乐场景。上片的四句,描写与志同道合的朋友共度春节的欢庆时刻,尽管当时中国战场正经历着艰苦的抗战,烽火四起。下片描写霍福民的来访,以及对战争结束后的畅想:“洗兵看到挽银河,翠玉森森相倚和高歌”。这最后一句也留给人们无限想象的空间,词人与读者一起期盼着未来的和平。从其中的小注我们可以知道,尽管他们相识于南京,但实际上早在霍福民在汉堡大学汉学系做学生和助教的时候,他们就通过《词学季刊》结交上了。事实上,一九三七年霍福民就将胡适的《词的起源》一文翻译成了德语,刊载在法兰克福中国学院的《汉学特刊》(Sinica-Sonderausgabe)上。③Hu Schї, „Ursprung und Entstehung der Tsї-Dichtung. Aus dem Chinesischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Alfred Hoffmann."In: Sinica-Sonderausgabe, Forke-Festschrift, Frankfurt 1937,Heft I,S. 88-107.因此,最迟此时,他已经开始对词产生了兴趣。由于是赠给霍福民的,龙榆生的这首词并没有使用华丽的辞藻和深奥的典故,只是通过对除夕欢乐场面的描写,用浅近而真挚的语言,述说与知己一起共度除夕的欢乐之情。由于当时的形势,词中也体现了无法摆脱的对时事的伤感。龙榆生与霍福民相差九岁,作为异国他乡对词学情之惟系的霍福民,龙榆生将他看作难得的知音(同心侣)。这首词写的深沉委婉,真实诚挚!

一九四五年十一月,由于参与了汪伪政权的活动,龙榆生被监禁。一九四八年二月由友人出面将他保释出狱。一九四九年以后,龙榆生任上海市博物馆研究员,一九五六年八月又任上海音乐学院教授。正是在这一年,他在日本京都大学的《中国文学报》(1955年4月)上看到了有关霍福民的李煜词德译本的书评。①村上哲見:[書評] ホフマン「李煜の詞 :中國歌詩の藝術性についての手引きとして」 「春花秋月 : 宋代の詞を附せる木版畫集」,吉川幸次郎、小川環樹編集『中國文學報』第二冊(1955.04),第132-140。龙榆生在上海看到了十馀年来杳无音讯的弟子出版这本书的消息,兴奋之至,写下来了下面一首催人泪下的《浪淘沙》。浪淘沙·于日本京都大学中国文学报见霍福民教授所译李后主词德文本出版喜拈小调寄之

日本京都大学《中国文学报》(1955年4月)

村上哲见“《南唐后主李煜(937-978)词》书评”

谁似李重光,个样悲凉。酸嘶咽自九回肠。念得家山真破了,怎不思量。 沈醉总成伤,译事曾商。六朝旧梦堕迷茫。试向海霞看曙色,红满东方。

可见他内心交织着欣慰、伤感和悲凉。这首词的上片借李煜亡国的比喻,追溯到“家山真破”相识、相交的时代。让人倍觉山河破碎,往事堪哀,真切动人。下片所描述的相互切磋李后主词的场景,其中的真情可能只有他们两人才能深深体会得到。“沈醉”两字让人沉浸在如痴如呆的回忆之中。如今尽管身处穷,依然为弟子的成就感到欣慰。这些真挚的词句,最能表明作者对友情的珍重。追忆当年在南京(六朝古都)交往的情景,霍福民常常向龙榆生请教翻译的问题,正是从朋友、师生之间的相互关怀磨砺和真诚的交往中,龙榆生获得了政治永远无法给予的精神慰藉。对昔日友情的怀念,吟叹时代的变换,表现了浓厚的伤感情绪。词情意切,可想见龙、霍两人之深挚情谊。词的末尾两句使用了当时惯用的比喻,但正是在这样的话语背后蕴藏着词人深深的隐痛,尤显冷隽。尽管这首词可以归为念旧、寄远的“应酬”之作,但其中却很少有陈词浮调,全篇灌注着充沛的真情实感。

龙榆生在小序中说“喜拈小调寄之”,实际上,这里的“寄之”只是送给他的意思。因为当时是不可能以书信或其他的方式寄到德国去的。所以当时在马堡的霍福民可能从未看到过这首词。不过霍福民之前在《南唐后主李煜(937-978)词》的前言中,特别感谢了他的老师“龙沐勋(Lung Mou-hsün)”:“我在南京的两年中,多次与龙教授畅谈词的根本,以及如何有见地地去阐释一首词,这些都让我终生难忘。龙教授是词曲方面的行家里手,同时也是这一极难的文学形式的少数健在的一代宗匠。”②Die Lieder des Li Yü (937-978). Herrschers der Südlichen T’ang-Dynastie. Als Einführung in die Kunst der chinesischen Lieddichtung aus dem Urtext vorständig übertragen und erläutert von Alfred Hoffmann. Köln:Greven Verlag, 1950. S. XI.生活的蹉跌不仅没有泯灭龙榆生的个性,也使他晚年的词作尽管满怀苦情,却以圆润秀雅之笔抒写。

从龙榆生一生所写的歌咏友谊的众多诗词中我们可以看出,他非常重视情谊。他一生爱惜人才,广于交往,朋友众多。他为人坦荡,与友人坦诚相待,并且乐于助人。他只是一介书生,根本无法应付政治的各种漩涡,但在以文会友的翰墨交谊中,却深深体验到朋友相得的欢乐、纯真友谊的可贵。

四

我跟顾彬谈到他的老师霍福民的次数有限。有一次我跟顾彬在京西大觉寺散步,我们谈到了当时福兰阁作为德国公使馆的外交官,常常在大觉寺度假的感受。后来谈话的主题转到了上世纪三十至四十年代的北平,顾彬说他不太相信傅吾康的说法,霍福民从来就不是一个热衷于政治的人,他有的是一颗文心。

“一直到六十年代后期在他的课上,他还总是感慨,有朝一日他还能到北京他住的四合院取回他那么多的书和一架羽管键琴!他在课上一再谈到四十年代的中国是多么浪漫,好像当时的战争、苦难不是他所关心的事情,他会谈到在汪精卫家的院子里举办羽管键琴的晚会。”顾彬说到此处舒展了一下他一直紧皱的眉头,“也可能是因为他曾经给汪精卫政府做过中-日语翻译的缘故,后来他也进入了被遣送的名单。”在顾彬看来,霍福民完全不懂政治,也对政治不感兴趣。

对他的博士导师(Doktorvater)霍福民,顾彬写道:

在一九七〇至一九七一年的冬季学期,当时要成为我博士导师的波鸿鲁尔大学的霍福民向我建议,写有关女诗人鱼玄机(844-868)的博士论文。……但是我在波鸿做了另外的选择:我对杜牧(803-852)情有独钟,于是将我最初翻译的鱼玄机的诗放进了文件夹中,一直到今天也还没有去动。①Wolfgang Kubin, „Furor Sinensis“, in: Ulrich Bergmann u. Doris Distelmaier-Haas, Meine Hand malt Worte. Schiedlberg: Bacopa, 2015. S. 7.

霍福民并非那种冥顽不化的老学究,他欣然接受了顾彬的决定。一九七三年顾彬在霍福民那里完成了他的博士论文《论杜牧的抒情诗:一种阐释的尝试》(Das Lyrische Werk des Tu Mu (803-852): Versuch einer Deutung. Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum, Bd. 19. Wiesbaden: Harrassowitz,1976),一九七六年正式列入“波鸿鲁尔大学东亚学院丛书”第十九种得以出版。这一切都是与霍福民的帮助分不开的。“更重要的是,我从他那里学会了中国人解释诗词的一种方法:起承转合四个步骤。我在分析杜牧诗的时候,基本上是用的这四个步骤,因为论文是用德文写的,所以大部分欧美的学者都不太理解我的阐释方式,我的路数!”顾彬如是解释道。

“是霍福民鼓励我,除了掌握古代汉语之外,一定要学好现代汉语。这也是我为什么在一九七四年就到了中国学习现代汉语的缘故。我们这一代的汉学家对现代汉语的掌握,永远也不会像霍福民那样流畅,他甚至能把握汉语中很多说法的细微差别!”当时在西德汉学界,由于与当代中国的阻隔,基本上所有的大学汉学系都只教授古代汉语。霍福民是为数极少的汉学家,一直重视现代汉语的作用,并积极鼓励他的学生们学习现代汉语。

霍福民去世后,他的弟子顾彬写下了如下的文字:

如果有谁将霍福民仅仅看作是中国诗词的专家,汉语语言的大师,中国鸟禽、植物方面的杰出学者的话,那么真的与曾经真实的霍福民擦肩而过,其实他更是一个既无情又卓越的老师。……他对自己的学生,除了要求勤奋之外,还要学生们不断严格要求自己。要上他的课的学生,不仅要证明自己拥有古代汉语或现代汉语的知识,同时也理所当然地要求具备日语知识。……②Wolfgang Kubin, „Nachruf auf Alfred Hoffmann“, in: Deutsche China-Gesellschaft e.V. (Köln), Mitteilungsblatt 2, 1.2.1997, S. 134-15.

霍福民常常会急躁,只有在他身旁的人才会认识到这点,他对学生的要求,同样用在自己身上。他的严厉归功于对中国的深深敬意,甚至说是一种爱。在六八级学生运动的年代,他是唯一的一位将中国不仅仅看作是巨大的政治变革之地的人,他将中国看作是高度文化与文明的精神中心,他会通过特别实际的方式将中国精神之彪炳千秋展示给大家:他上课的时候通常会带一个箱子,会向惊讶不已的学生解释任一题目,介绍其中的知识,让他们自己做选择,激起他们以后的人生对“中国的热爱”,或者干脆要求一些人离开这个行当。……霍福民是个急躁的人,他的急躁对跟他读书的人来说有一个好处,那就是不断敦促他们尽快完成他们的学业。

尽管一九七二年联邦德国与中华人民共和国建立了正式的外交关系,但由于大陆的特殊情况,后来霍福民没有再去过大陆。即便他这个时候来到中国,也再见不到他钟爱的老师沐勋先生了。北京抑或南京,一定都是他的伤心处—“六朝旧梦堕迷茫”。不论是龙榆生还是霍福民都是一介书生,却处在了政治和学术的复杂张力的漩涡之中。尽管今天我们可以找出一些记录他们当时政治活动的原始档案文献,但不可能对他们当时出于真正信仰,还是实用主义的“投靠”做出清楚区分。不过,有一点是清楚的,那就是他们对词曲的喜爱和执着。一九九七年一月八十五周岁的霍福民病逝,他被安葬在老家艾施韦勒尤利歇大街(Jülicherstrae)的墓地。