浙贝母种植模式调查与探讨

朱静坚

(缙云县农业局,浙江 缙云 321400)

浙贝母(Fritillariathunbergii)是传统“浙八味”草本中药材之一,浙江省主要分布在磐安、东阳、缙云等县市,有300多年的生产历史,常年生产面积2 100 hm2左右,一般鲜贝母产量10.5 t·hm-2左右,产值36万~40万元·hm-2。虽然单位面积产值较高,但由于投入的种子等生产成本需20万元·hm-2以上,再加上市场价格波动较大及连作障碍等因素影响,农民扩大浙贝母生产的积极性不高。磐安、缙云的好溪流域沿溪两岸大面积的冲积土,适宜浙贝母生产,形成了1 000 hm2多的生产区域,农民也积累了较丰富的生产经验。要扩大浙贝母生产,克服连作障碍和提高生产效益是关键。多年来,缙云、磐安、东阳等主产区农民千方百计寻求和探索浙贝母与其他作物轮套种栽培技术,涌现出浙贝母-春玉米/甘薯等多种轮套种种植新模式,基本确保在同一块土地上能每年种植贝母,既稳定贝母生产,又实现钱粮双丰收[1]。但不同种植模式的浙贝母产量与效益存在较大差异,笔者通过对2015—2016年不同种植模式生产农户的调查,分析各种植模式的效益,以帮助农户在实际生产中选择利用。

1 调查内容与方法

1.1 调查时间、地点与内容

调查的时间为2015年、2016年2个生产年度。地点在缙云县浙贝母主产地壶镇镇白竹、潜陈、上东岸、西施、双溪口等村。

调查当地主要的3种浙贝母种植模式,浙贝母-春玉米/甘薯,浙贝母-甜玉米-水稻,浙贝母-水稻,以年种1季浙贝母为对照。每个模式每年抽取3个农户,要求每个模式生产田块水稻田667 m2以上,旱地333.5 m2以上,种植浙贝母2年以上。

1.2 调查方法

先由村上报符合条件的农户名单,随机抽取调查对象,于浙贝母生产播种前1个月确定调查农户。被调查农户浙贝母生产种茎统一从江苏南通调入,为同一地块收获的种茎,用种量5.25 t·hm-2。播前剔除有病鳞茎,用多菌灵可湿性粉剂1 000倍液浸泡10~15 min,捞起晾干后播种。每户除留10 m2不防治病害以调查病指外,其余面积常规管理。

病害调查。每年5月上旬对每个模式及其对照田调查灰霉病、菌核病发生情况。灰霉病病情分级:0级,无病;1级,少于25%叶片枯死;2级,25%~50%叶片枯死;3级,51%~75%叶片枯死;4级,76%~100%叶片枯死。菌核病病情分级:0级,无病;1级,轻度发病,发病面积占鳞茎表面积的5%以下;3级,轻度发病,发病面积占鳞茎表面积的6%~15%;5级,中度发病,发病面积占鳞茎表面积的16%~30%;7级,高度发病,发病面积占鳞茎表面积的31%~50%;9级,严重发病,发病面积占鳞茎表面积的50%以上。

产量与效益调查。每季作物逐项记录生产支出费用,全田收获各季农产品。浙贝母价格按当年5—6月收获季节鲜品收购平均价格计算,玉米,稻谷,甘薯均按当年市场平均价格统一核算。扣除各季作物生产支出费用和用工费计算效益,每年3户平均合计折算后再取2年平均值。

2 结果与分析

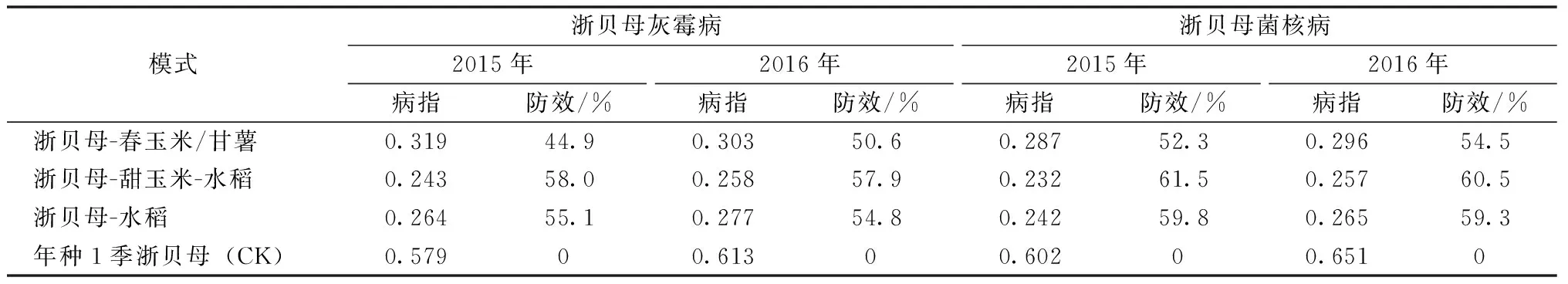

2.1 病害情况

表1表明,浙贝母灰霉病在浙贝母-春玉米/甘薯轮作区病叶枯死率在10%~25%,病情指数0.319~0.303;浙贝母-甜玉米-水稻和浙贝母-水稻轮作区也有叶片发病,但病株率和病叶数略低于浙贝母-春玉米/甘薯轮作区,病情指数0.243~0.258和0.264~0.277,年种1季浙贝母的对照区的株发病率达80%以上,病叶枯死率40%~62%,病情指数0.579~0.613。表明不同作物轮作对浙贝母灰霉病发生有明显的控制作用,并以水稻轮作的效果最佳,灰霉病平均防效50%以上。

表1 浙贝母不同种植模式浙贝母灰霉病、菌核病发生与防效调查情况

从表1可以看出,通过轮作,可有效控制浙贝母菌核病发生,而且与水稻轮作模式控制效果更明显,轮作对浙贝母菌核病防治效果好于灰霉病防治效果。浙贝母-甜玉米-水稻模式防治浙贝母菌核病效果达61.0%,旱作轮作防效也有53.4%。由此可见,稳定浙贝母生产,推行轮作是切实可行的措施。

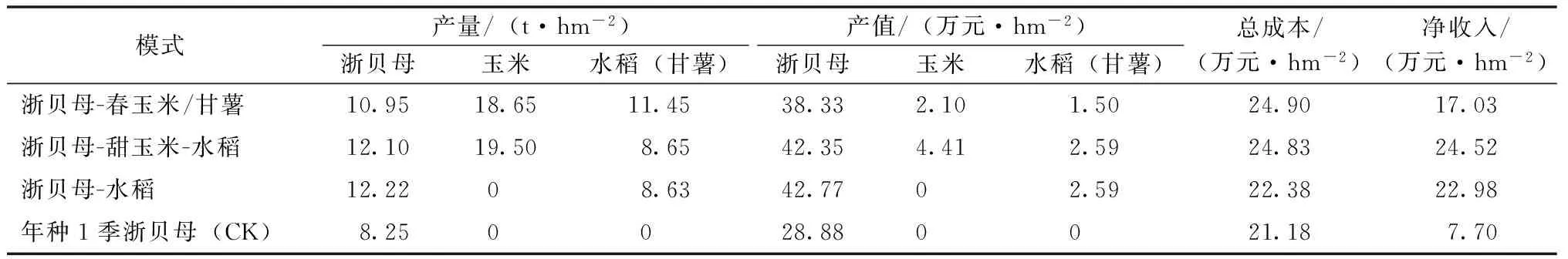

2.2 产量及效益

浙贝母-春玉米/甘薯模式鲜浙贝母产量10.95 t·hm-2,产值38.33万元·hm-2,比对照年种1季浙贝母增32.7%;浙贝母-甜玉米-水稻模式鲜浙贝母产量12.10 t·hm-2,产值42.35万元·hm-2,比对照增46.6%;浙贝母-水稻模式鲜浙贝母产量12.22 t·hm-2,产值42.77万元·hm-2,比对照增48.1%。对照年种1季浙贝母收获鲜浙贝母产量8.25 t·hm-2,净收益7.70万元·hm-2,3种轮作模式的年净收益是年种1季贝母的2~3倍(表2)。

表2 浙贝母不同种植模式各种作物产量及效益情况

3 小结与讨论

轮套种可有效减轻浙贝母土传病害,缓解连作障碍。浙贝母是连作障碍较突出的作物,连作田块土传病害严重影响浙贝母产量,轮作可抑制和消灭病源。种植水稻和玉米的土壤中青枯菌数量明显下降,土壤中其他病源逐渐减少和消灭,蛴螬、灰霉病、菌核病等病虫害通过轮作,尤其是通过与水稻轮作,可大大减轻发生程度。多种作物轮套种,可平衡利用土壤养分和水分,改善土壤理化性状,调节耕作层土壤微生物状态,抑制杂草生长,使寄生性杂草种子发芽后没有寄主而死亡[2]。从调查结果看,单一种植贝母开展连年种植的田块,浙贝母病害重,产量低,3种轮套种模式不仅能稳定浙贝母生产,还能增产粮食。

轮套种可明显提高浙贝母产量与效益。多作物轮套种可平衡利用土壤养分,减少肥料、农药的使用,降低生产成本,提高经济效益。水稻、玉米、甘薯等作物产生出大量的秸秆,可成为贝母生产的覆盖物,秸秆覆盖种植,可防肥水流失,浙贝母产量明显提高,产值增加1倍左右,实现节本增效。

不同作物轮套种效果不同。浙贝母与水稻进行轮作具有良好的经济和生态效益[3],原因就是与

水稻轮作的浙贝母病害明显比与旱粮作物轮作的轻很多,实现了浙贝母显著增产增效。如没有水作条件的,可选择与玉米、甘薯、大豆等轮作。劳动力条件较好的可首先选择“浙贝母-甜玉米-水稻”模式,劳动力条件相对差的,或具备机械化育插秧条件的,选择“浙贝母-水稻”模式,推广机械化水稻生产,减轻劳动强度,实现节本增效。

轮套作要把握套种空间布局、品种与播期安排。品种选择上应使间套作物共生期适宜,使作物整个生育期适合于当地气候条件[4]。夏秋轮套种作物要首先考虑秋季收获季节必须不影响9月下旬至10月中旬贝母最佳播种期,以利于贝母早成熟早收获,为高产打下基础。要避免空间和时间利用过度导致主栽作物贝母的前期播种和生育后期正常生长受到影响,须有效协调贝母与各季作物共生时、空关系,尽可能满足各作物对通风透光的需求[5]。

多作物轮套作是稳定贝母生产的重要技术措施,不同作物轮套种产生不同的增产效果,有灌溉与水作条件的,以水稻为首选轮作作物,年轮作3季作物的模式须在海拔 500 m 以下地域应用。

[1] 杨福隆.试论湖南农作制度改革的方向与策略[J].湖南农业科学,2000(3):8-9.

[2] 孙跃春,陈景堂,郭兰萍,等.轮作用于药用植物土传病害防治的研究进展[J].中国现代中药,2012,14(10):37-41.

[3] 陶丽萍,朱静坚.缙云县农作制度改革创新方向的探讨[J].浙江农业科学,2015,56(4):550-552.

[4] 朱静坚,周慧卿,王升台.贝母-甜玉米-水稻栽培技术[J].科学种养,2014(5):74-75.

[5] 周慧卿,陶丽萍.贝母-春玉米-甘薯栽培技术[J].浙江农业科学,2015,56(2):207-208.