民族村寨传统文化利用与保护预警系统研究

——以青海省互助县小庄村为例

何梅青 胡 凡

(青海大学财经学院 青海西宁 810016)

民族村寨传统文化利用与保护预警作为文化保护预警的重要组成部分,随着民族传统文化在旅游利用与保护传承等方面研究的不断深入将会得到重视。目前,国内对文化保护预警系统进行研究的主要有赵勇、刘泽华等(2008年)[1]的历史文化村镇保护预警及方法研究,潘崟、罗雪等(2012年)[2]的历史文化村镇外部空间保护预警系统研究,冷泠、周铁军等(2011年)[3]的历史文化村镇外部空间保护预警要素分析,程晓玲、潘超等(2012年)[4]的西递古村寨文化遗产保护预警系统,肖坤冰(2012年)[5]的民族旅游预开发区的文化保护预警研究,邱正英(2013年)[6]的旅游文化遗产保护预警体系构建等。这些文章有的侧重从建筑学的角度对民族文化物质载体的保护预警进行研究,有的从旅游角度对民族文化保护进行预警研究,均取得了一定的成果,为我国民族文化安全的研究奠定了理论基础,但是针对民族村寨的旅游发展诉求与科学保护传统文化两方面相结合的预警系统目前还没有涉及。

本文基于民族村寨所处地理环境的特殊性、民族文化的独特性、旅游发展的重要性等因素,构建了民族村寨传统文化利用与保护预警指标评价体系,并在此基础上建立民族村寨传统文化利用与保护的预警系统。本研究通过选择典型的民族村寨,对其旅游发展与传统文化保护的实际进行深入调研,得到样本数据对预警系统进行验证,然后对结果进行分析,从而得出民族村寨传统文化利用与保护预警系统的具体应用效果。

一、民族村寨传统文化利用与保护预警系统的运行原理

民族村寨传统文化利用与保护预警系统是一个由自然、经济、社会、文化等众多因素构成的复合系统,它是以可持续发展理论为指导,采用一定的方法对反映传统文化旅游利用与保护传承的各项指标进行分析,对民族村寨传统文化的环境状态进行评估,具有动态监测、实时评价和适时预警功能。该系统是为维持传统文化利用与保护各要素之间的动态平衡,既掌控民族村寨在旅游发展中对传统文化的利用程度,又能监控传统文化在旅游发展中的变迁趋势,预防传统文化在旅游利用和保护传承中偏离可持续发展轨道,保证民族村寨传统文化利用与保护处于平衡的功能状态和良性运转,避免民族村寨出现旅游经济、社会发展与文化保护严重冲突而建立的报警、排警系统[7]。

民族村寨传统文化利用与保护预警系统通过预警指标体系的构建,建立一个虚拟的“利用与保护指数(Exploitability&Protection Index,简称为EPI)”和阈值进行预警。考虑到预警指标并无绝对的正向指标与逆向指标之分,只是在一定范围内的一种期望倾向,过高或过低的指标值都会导致民族村寨传统文化在利用和保护中出现不良状态,因此,系统提供相应的应对措施进行解决,并对实施结果进行监督反馈。

二、民族旅游村寨传统文化利用与保护预警系统构建

民族村寨传统文化利用与保护预警系统由预警指标模块、预警权重模块、预警区间模块、控制应对模块等部分组成[8],这些相互联系、相互作用的模块决定了整个预警系统的功能,构建这四大模块是建立民族村寨传统文化利用与保护预警的重点。

(一)指标体系构建原则

民族村寨传统文化的利用主要以旅游发展为依托,开发具有较高旅游价值的产品或服务。开发程度过高或违背传统文化开发的基本规律,将导致传统文化的破坏。传统文化的利用与保护是一个问题的两个方面。因此,旅游对民族村寨传统文化的利用与保护预警系统构建的核心问题在于评估传统文化存在与发展所依赖的内外部环境。基于此,构建民族村寨传统文化利用与保护预警系统指标体系的原则如下。

1.科学性原则

民族村寨传统文化利用与保护预警系统指标的选取必须要能科学、客观地反映传统文化所依赖的内外部环境的特征,所建指标应能和传统文化存在与发展依赖的条件具有较好的动态一致性。

2.系统性原则

传统文化的存在与发展不是孤立的,必然受到自然环境、社会环境、经济环境、文化传承等因素的综合影响,其中一个或多个因素的变动都可能不同程度地影响传统文化存在与发展的条件,因此,民族村寨传统文化利用与保护预警系统指标体系的建立也必须基于传统文化影响因素的系统性特征,应该是一个由多个子系统构成的复合系统,各子系统在内涵和范畴上存在较大差别。在选取指标时,指标应尽可能真实地反映某一研究对象的客观属性。

3.实用性原则

指标体系应把复杂性和简单性结合起来,要充分考虑数据的可获得性和指标量化的难易度。要保证既能全面反映传统文化的各种影响因素,又尽可能从实践中获得,因此,选用的指标必须实用、可行,具有可操作性。

4.简单性原则

指标选取以能说明问题为目的,而不是以多而全为目的。在不同情况下,有针对性地选取有用的指标即可,尤其是重点选取对某一因素具有直接、重要影响的指标。

5.因地制宜原则

青海省是一个多民族聚居省份,不同民族的传统文化差异性较为显著,甚至同一民族在不同地区的传统文化典型特征也具有明显的差异性。这种差异决定了传统文化存在与发展影响因素的不同。在建立指标体系时,应包含反映这种民族区域特色的指标。

6.因时制宜原则

由于传统文化依赖的内外部环境是一个具有动态特征的系统,其自然环境、社会经济环境等条件是不断发展变化的,因此,作为反映系统特征的指标体系也须因时制宜地反映系统的这种动态性,尤其是各指标值在实际获取数据时必须考虑相关指标的因时变化性。

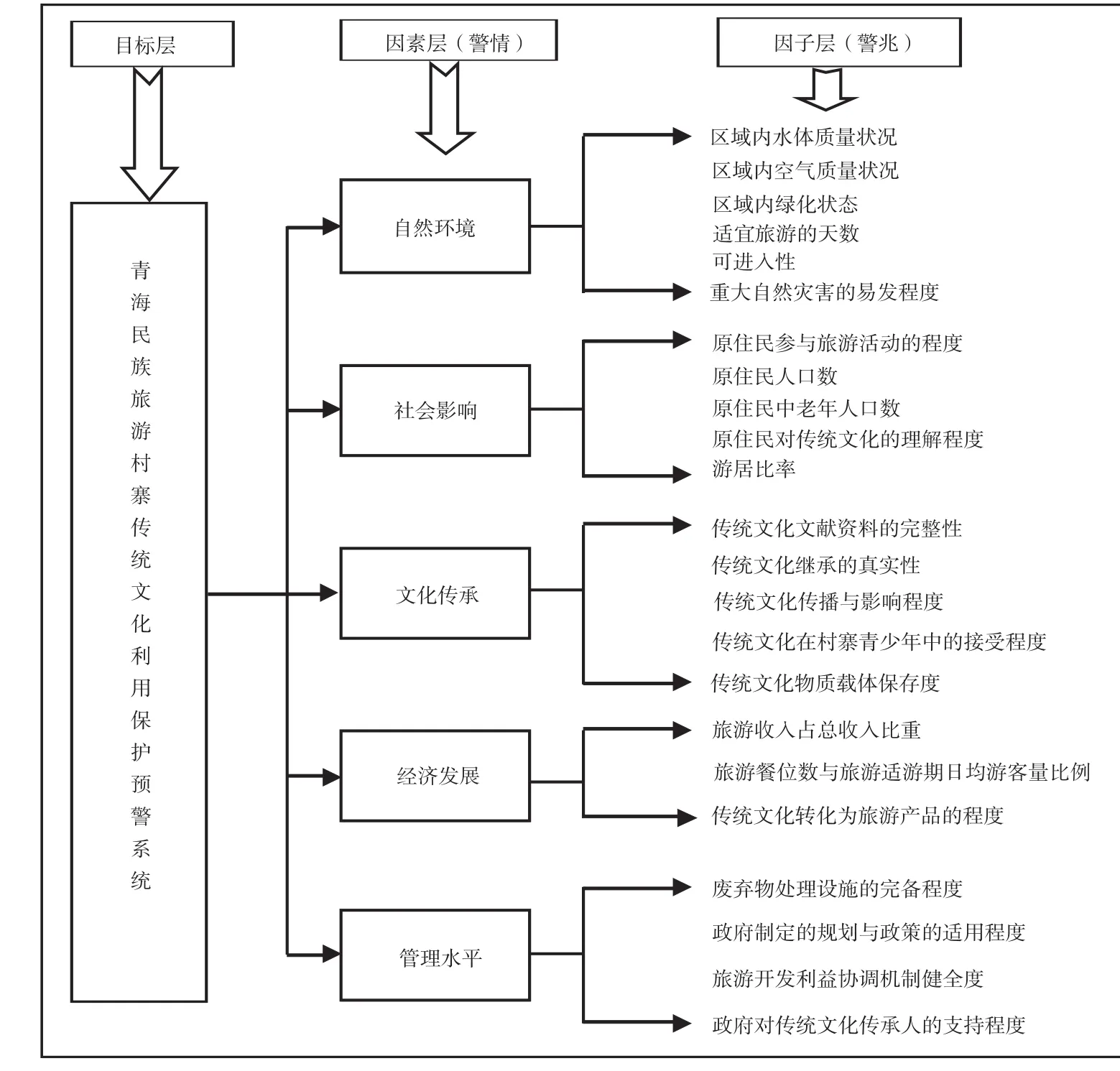

图1 青海民族旅游村寨传统文化利用与保护预警指标体系结构图

(二)预警指标模块的构建

由于民族村寨传统文化在利用和保护方面的复杂性,要实现其利用与保护预警系统的功能首先要确定预警监测对象,建立科学合理的预警指标体系,建立时要使信息科学化、定量化、条理化和具有实际应用价值,它是预警系统开展识别、判断和控制等活动的基础。根据指标体系构建原则,民族村寨传统文化利用与保护预警系统指标体系主要根据自然环境、社会影响、经济发展、管理水平、文化传承五个因素进行构建(参见图1)。

(三)预警权重模块的设置

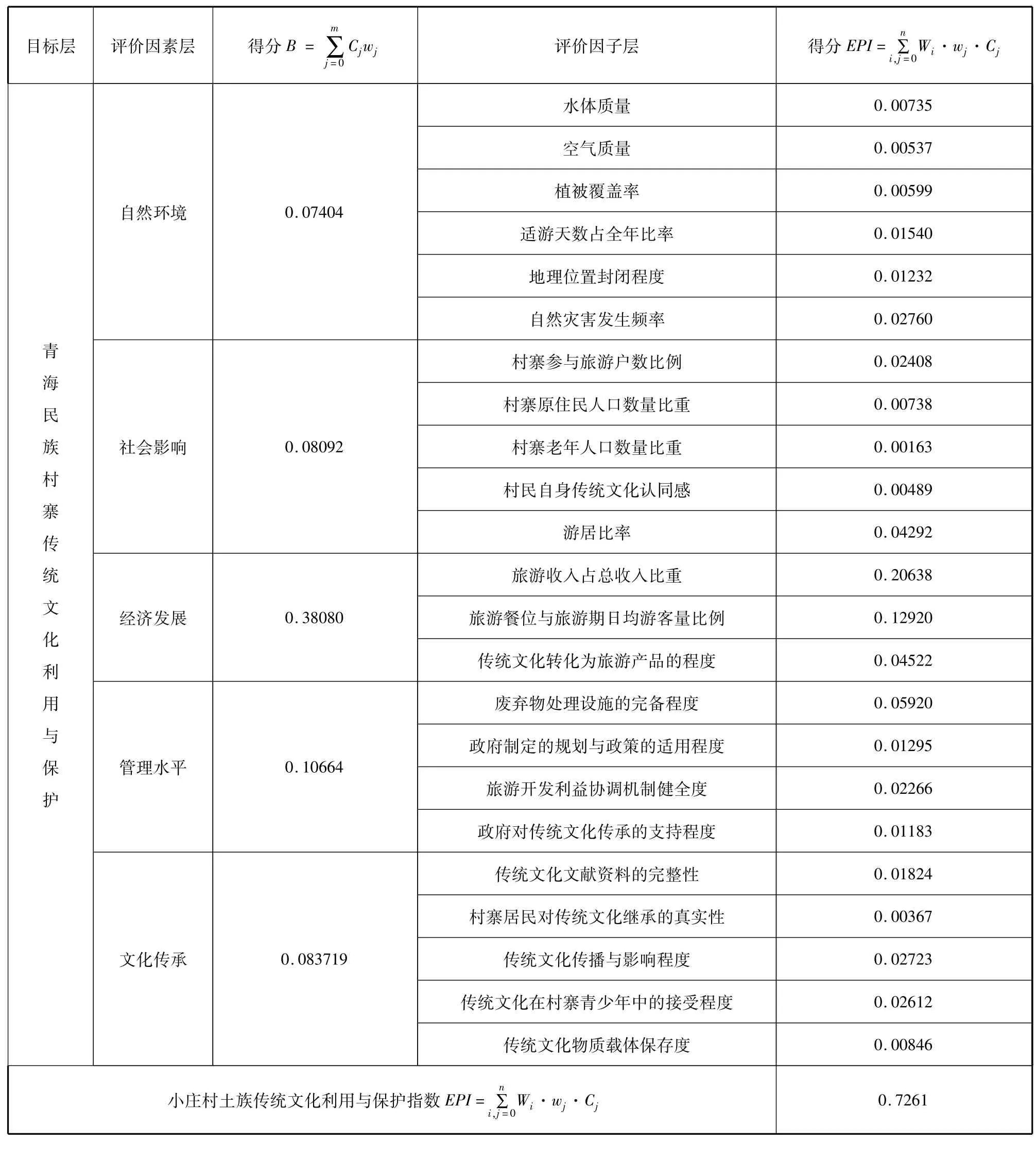

根据指标体系基本特征,本文以层次分析法(AHP法)为基础建立模型进行指标权重设置。具体步骤为:第一,建立递阶层次结构模型;第二,构造出各层次中的所有判断矩阵;第三,进行层次单排序及一致性检验和层次总排序及一致性检验;第四,得出民族旅游村寨传统文化利用与保护预警指标体系中5个评价因素和23个评价因子的权重。具体结果如表1所示。

表1 民族旅游村寨传统文化利用与保护预警指标权重值表

(四)预警区间模块的计算

民族村寨传统文化利用与保护预警系统是一个动态变化的系统,在一定时间内,系统内的因子由于外力作用会发生变动,造成传统文化利用与保护系统的失衡。但借助其自我恢复能力,系统又会向动态有序的方向发展,即在动态中维持传统文化利用与保护的平衡。当这种变动发生在一定的阈值范围内,传统文化利用与保护预警系统通过与外部环境的交换及内部的自我调节可以恢复到平衡状态,并向着有序的方向发展如果这种变化超过了一定的阈值,也就突破了稳定性的临界点,就会使民族村寨旅游经济发展受限、文化保护与传承受阻,最终导致民族村寨传统文化在利用和保护两方面发展的停滞。

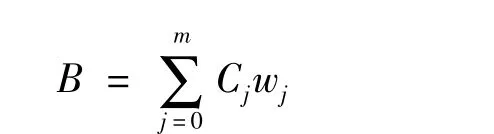

民族村寨传统文化利用与保护预警系统稳定性的临界点就是预警系统中需要确定的警限,即有警或无警的分界线,它是预警分析的核心和焦点。民族村寨传统文化利用与保护预警系统旨在通过构建一个虚拟的“利用与保护指数EPI(Exploitability&Protection Index)”和设定的阈值进行预警。其中:B为五个影响因素,W为各因素在总目标中的权重,

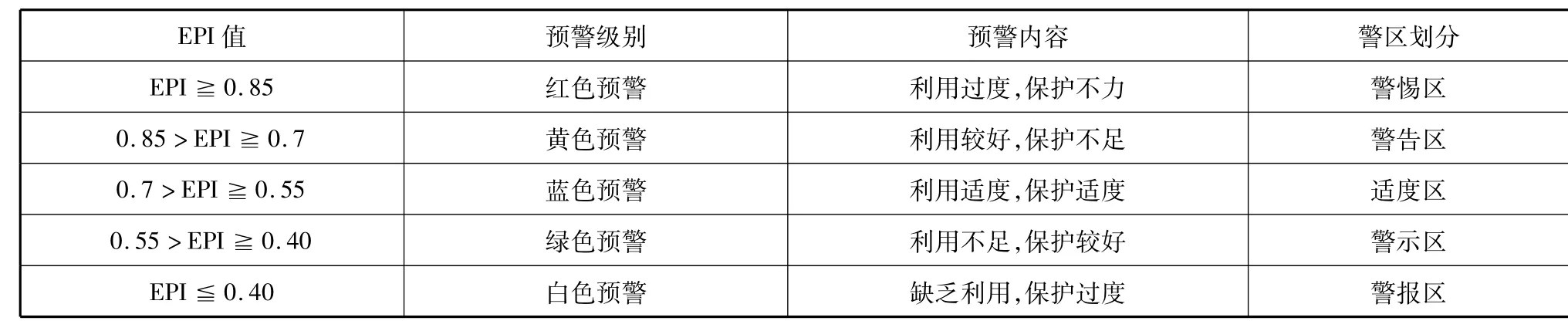

课题组在对民族村寨传统文化利用与保护状态进行大量实际调研及听取相关专家评议的基础上,结合实际测算的EPI值,对EPI值设定了较科学的阈值范围,可对研究对象的传统文化利用与保护情况进行预警,具体对应关系如表2所示。Cj为因子j的实际值,wj为因子j在因素层B中的权重,综上可得:

表2 民族旅游村寨传统文化利用与保护指数(EPI)分级表

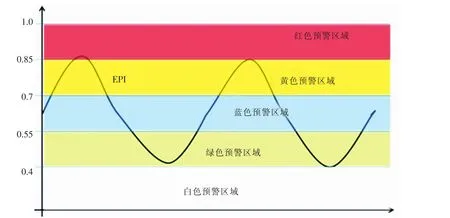

用函数关系可表示为图2。

图2 民族旅游村寨传统文化利用与保护预警系统域值分析模型

警度共分为五级,具体如下:

警惕区表示民族村寨传统文化处于利用严重过度状态,保护措施不力,只注重经济效益,资源配置和利用不合理,缺乏发展后劲,必须找出原因并采取有效的保护措施,使民族村寨传统文化的利用与保护逐步恢复平衡;

警报区表示民族村寨传统文化处于保护严重过度状态,文化利用率低,经济效益差,要引起当地政府的重视,并进行定时观察,若长时间停留在此区域则要采取一定措施以提高文化的利用率;

警告区表示民族村寨传统文化处于利用较好,但保护不足的状态;

警示区表示民族村寨传统文化处于利用不足,但保护较好的状态,警告区和警示区这两种状态均反映了民族村寨传统文化在利用和保护方面的不足,要引起重视,提高利用的效率或加大保护的力度,有效防止进入警惕区和警报区;

适度区表示民族村寨传统文化处于适度状态,传统文化在政府支持和村民自觉行为下保护措施得力,同时传统文化资源配置和利用合理,有发展后劲,这是民族村寨传统文化利用与保护追求的目标。

(五)控制应对模块的实施

构建民族村寨传统文化利用与保护预警系统的目的是为制定可持续发展策略提供依据,同时也是为了能更好地监测传统文化利用与保护各要素是否能够正常运行[4]。通过预警系统,可以及时发现那些偏离正常运行轨道、给系统发展造成严重负面影响的指标,并提供相应的策略以便解决问题。通过控制应对模块可以事先准备好各种风险情况的应急对策或对策思路,建立科学的控制应对信息库。不同的警界区间需要制定不同的控制对策,控制应对模块中的对策可以根据预警信息的类型、性质和警报的程度采取具体的措施。如民族村寨处在警惕区,就应加大对传统文化的保护,减缓旅游发展的速度,提供传统文化恢复的环境;处于警报区,应加强对传统文化的资源利用,通过合理、适度发展旅游业,使民族村寨居民能够改善收入结构,提高收入水平,反过来又自觉保护传统文化。

三、验证——以互助县小庄村为例

(一)小庄村概况

小庄村位于青海省互助土族自治县,是一个土族村寨,全村126户,共613人。小庄村地理位置优越,对外交通便利,距省会西宁市30公里,距互助土族自治县府所在地威远镇7公里。1992年,小庄村开始发展旅游业,在政府的扶持下,旅游发展层次有了较大提高,旅游业已经成为小庄村经济发展的支柱性产业,目前形成了集土族民俗、农业观光、餐饮服务、休闲娱乐为一体的旅游目的地,但在旅游发展中对土族传统文化的保护有一定的缺失。

(二)小庄村土族传统文化利用与保护预警系统评价

根据已设计的民族村寨传统文化利用与保护预警系统,小庄村的相关数据主要是通过收集资料、实地调研、专家评议等获得,通过计算,得到小庄村土族传统文化利用与保护预警评价结果(参见表3)。

(三)结果分析

通过实地调研发现,验证结果与小庄村土族传统文化利用与保护的实际情况相符合,具体情况如下。

(1)在自然环境方面,一定程度上增强了小庄村传统文化在旅游利用方面的优势,加快了传统文化向旅游产品转化的速度;但同时又对小庄村土族传统文化的保护与传承影响较大,游客的涌入及临近城镇带来大量的外部文化信息,与外界的联系日益深入和便捷,现代物质生活对村内年轻人产生极大吸引,使得小庄村土族传统文化中的显性文化因子已经发生变化。

(2)在社会影响方面,随着外来人口的不断涌入,小庄村原有土族居民比重及村内老年人口数量下降,造成村民自身传统文化认同感降低,文化传承面临断裂。原有家庭式口耳相授的民族文化传承方式,在现代社会发展中逐渐被淡化。

(3)在经济发展方面,小庄村的旅游收入达360万元,占全村总收入的近80%(2014年),这一指标在青海省民族村寨旅游中位于前列。但事实上,小庄村对土族传统文化的旅游利用方式比较单一主要是借助农户进行内容简化及形式相同的民俗表演吸引游客到访,重点进行餐饮接待。这种方式导致村民对传统文化的展示趋于模式化,保持传统文化原真性的自觉度下降,对文化载体的保护重视程度不够。

(4)在管理水平方面,各级政府在小庄村旅游发展和传统文化保护方面起到了积极作用,如科学制定发展规划、文化的文字化整理、完善基础及接待设施、整体对外宣传等。但各级政府在旅游发展和传统文化保护中的协调、服务及监控功能还没有发挥出来。

表3 小庄村土族传统文化利用与保护预警指标评价结果一览表

(5)在文化传承方面,不可否认的现实是小庄村传统文化在旅游利用中生存环境逐渐恶化,在传承和保护中传统文化“真实性”逐渐丧失。尽管村民在旅游发展中逐渐意识到本民族传统文化的价值,转为主动保护与传承土族传统文化的现象初步显现,但在学习与传承过程中,尤其是村内的年轻人,参杂了功利心理,能够更快产生经济效益的传统文化更容易得到年轻人的推崇。

(6)小庄村土族传统文化利用与保护指数EPI的值是0.7261,处于0.7~0.85之间,说明小庄村土族传统文化的利用与保护状况处于黄色预警(警告区)的状态,传统文化的利用较好,旅游发展具有一定的规模,但传统文化的保护不足,应该加强保护工作,否则会影响发展的后劲。

综上所述,笔者认为民族村寨传统文化的变迁是必然的。随着全球经济发展一体化,不同区域文化之间的交往日益密切,特别是信息技术的发展和现代通讯、交通技术的长足进步,使得任何一个民族都处在变化之中,体现民族特征的传统文化也将会随之变迁。因此,小庄村的发展要遵循传统文化演变的规律,既不能绝对、生硬地保护文化,不要发展,伤害了村民渴望融入现代社会,过上富裕生活的美好愿望;又不能粗放、无序地发展旅游,不要保护,丧失民族的精神家园。

结语

本文作为一种方法思路,针对民族村寨的实际提出了一套可行的指标体系,为民族村寨传统文化利用与保护状态的评判,建立预警机制提供了操作工具。需要指出的是,由于选取的利用与保护预警指标自身的局限性以及一些历年变化数据的缺失可能造成对未来变化的预测还不够准确。因此,要想全面合理地实现利用与保护预警,就需要尽快建立民族村寨传统文化利用与保护动态监测体系,实时收集数据的变化情况,保障民族村寨传统文化合理利用与科学保护工作的有序开展。

[1] 赵勇,刘泽华,张捷.历史文化村镇保护预警及方法研究——以周庄历史文化名镇为例[J].建筑学报,2008(12):24-28.

[2] 潘崟,罗雪,冷泠,等.历史文化村镇外部空间保护预警系统研究——以历史文化名镇李庄为例[J].西安建筑科技大学学报,2012,44(5):658-660.

[3] 冷泠,周铁军,王雪松.历史文化村镇外部空间保护预警要素分析[J].新建筑,2011(4):130-133.

[4] 程晓玲,潘超.西递古村寨文化遗产保护预警系统——“非明清”建筑要素浅析[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版),2012(12):58-61.

[5] 肖坤冰.民族旅游预开发区的文化保护预警研究——以四川汶川县阿尔村的羌族传统文化保护为例[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2012(3):74-80.

[6] 邱正英.旅游文化遗产保护预警体系构建[J].商业时代,2013(13):117-118.

[7] 霍松涛.旅游预警系统的初步研究[J].资源开发与市场,2008(24):413-415.

[8] 赵永峰.内蒙古旅游环境预警评价指标体系构建研究[J].云南地理环境研究,2011(6):80-82.