人声源定位机制及其临床评估*

刘锦峰 戴金升 王宁宇

人声源定位(sound localization)是听者对声源空间位置的判定,包括声源的方位角位置、声源与听者的距离以及运动声源的运动速度的判定[1]。声源定位是人与动物对环境感知的一种基本方法,如果声源定位能力降低或丧失则会严重影响患者真实声环境下的言语理解及日常生活,如:不能正确避让交通车辆等[2]。耳间时间差(interaural time difference, ITD)和耳间强度差(interaural level difference, ILD)是声源定位的主要信号,1948年Jeffress就提出了耳间时间差的“内部延迟”的中枢编码机制;国内梁之安等[3]1966年测试了人垂直方位角及水平方位角的角度偏差值;崔庚寅等[4]测试了人耳对ITD信号的敏感性,结果显示ITD在15~26 μs之间即能对声源定位。近年来基于听觉康复水平的提高以及人工耳蜗植入等广泛开展,为使患者获得完整双耳听觉,学者们开始重视病理状态下或听觉康复后的声源定位能力研究[5~7];但是,目前开展声源定位临床测试的医疗机构仍然不多,声源定位整体测试评估工作仍然进展较慢,这与临床的需求极不匹配[8],原因可能是多数听力学工作者对此还比较陌生,国内也没有规范的声源定位评估技术标准,这些因素制约了声源定位临床评估的开展。因此,本文对声源定位的基本生理学基础及行为学评估策略进行回顾,希望为声源定位临床评估的广泛开展提供参考。

1 人声源定位的心理声学表现

声音信号携带的信息包括强度、频率和频谱特点。人对声源位置的计算及编码依赖于声音到达两耳时的时间与强度的不同,即ITD和ILD,以及经过躯体及外耳对声音信号改造后的频谱特征,即耳廓波谱信号(spectral shape cues, SSC)来确定声源的空间位置[9];如果是连续变化的位置信号,听觉中枢尚可计算出声源移动的大概速度[1]。

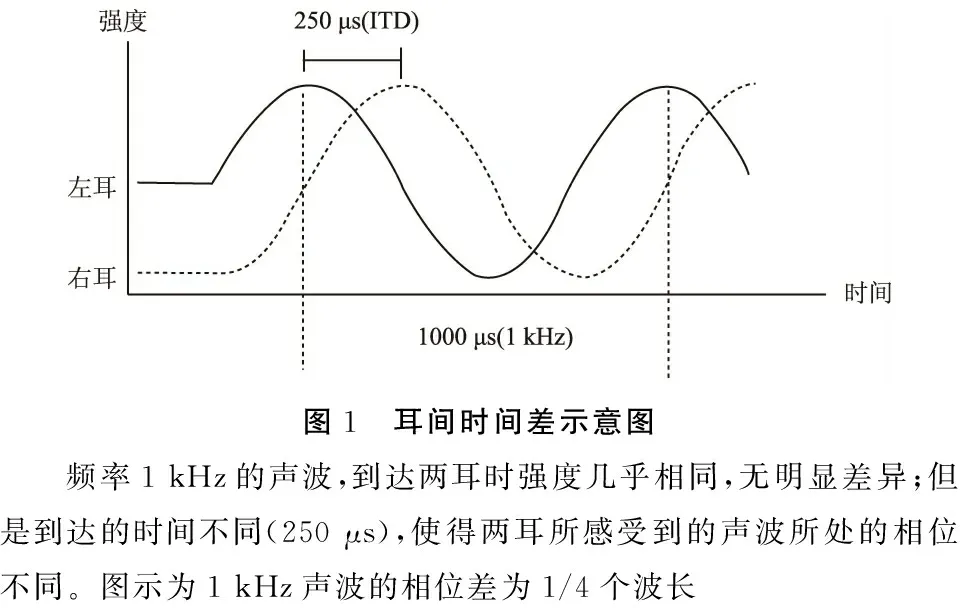

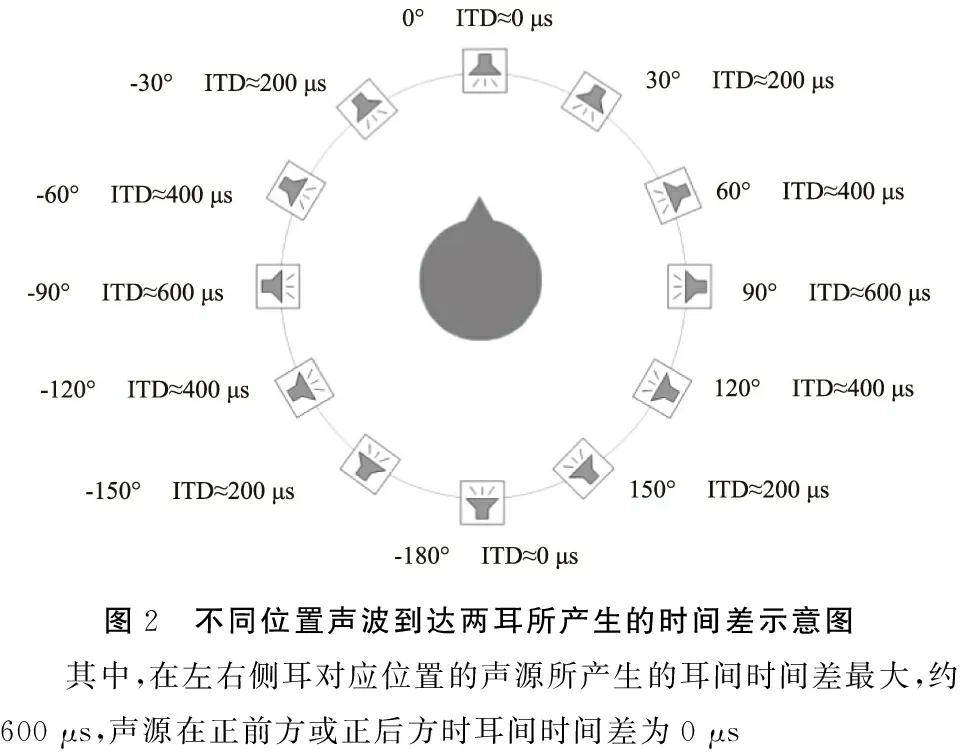

1.1耳间时间差(ITD) 低频声(1 500 Hz以下)波长较长,约22.87 cm以上,而成人两耳间距离约20 cm,因此低于1 500 Hz的声波能够绕过头颅遮挡传至对侧耳且几乎不产生能量损耗(低频声两耳间强度差约1~2 dB,可以忽略不计)。但由于声源距两耳的距离不同,使得声波(速度343 m/s)在不同方位到达两耳的时间不同,产生耳间时间差(图1、2)。当声源在正对一侧耳时,声音到达两耳的距离差异最大(为两耳的间距),声音到达两耳间的时间差也最大,约600 μs,表现在行波上就是两耳声波之间的相位不同,听觉中枢依据两耳声波的相位差(interaural phase differences, IPD)来计算声源位置,耳间时间差在10 μs即可被分辨[9]。低级中枢存在拓扑排列的重合探测(coincidence detection)神经元,接受来自两侧冲动的汇集,当因声源与头位置关系产生的ITD被内部延迟(internal delay)准确地弥补或代偿时,两耳传入信号则同时到达重合探测神经元,并引起重合探测神经元的最大放电来编码水平方位角位置[10]。

图1 耳间时间差示意图 频率1kHz的声波,到达两耳时强度几乎相同,无明显差异;但是到达的时间不同(250μs),使得两耳所感受到的声波所处的相位不同。图示为1kHz声波的相位差为1/4个波长

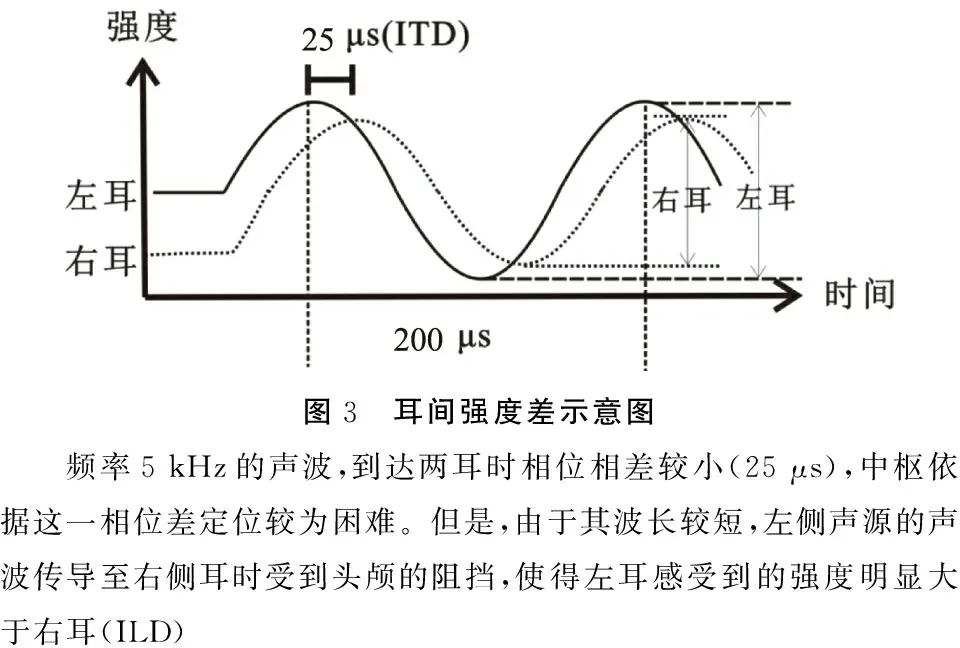

1.2耳间强度差(ILD) 中高频声(>2 000 Hz)频率较快,波长较短,两耳间声波的相位差(IPD)太小,不能为中枢提供足够有效的定位信号(图3),此时,耳间强度差变大。高频声波长较短,不能绕过头颅的阻挡,声音到达对侧耳时强度产生了衰减,即头影效应(head shadow effect)。人的头颅直径约17.5~20 cm,与1.96 ~1.70 kHz的声波波长相当;由于头的反射和遮挡作用,使距离声源近的耳接收到的信号比远离声源的耳接收到的信号强,导致两耳所感知的声音强度不同,即ILD。人耳对ILD 的最小探测阈值是1 dB左右,梁之安等[3]报道人ILD的辨别阈是0.7 dB。ILD的大小随刺激声频率的增加而增大,90°处声源刺激声为4 kHz 时ILD值约为20 dB,当频率增加到10 kHz 时ILD增加到35 dB[11]。

图2 不同位置声波到达两耳所产生的时间差示意图 其中,在左右侧耳对应位置的声源所产生的耳间时间差最大,约600μs,声源在正前方或正后方时耳间时间差为0μs

图3 耳间强度差示意图 频率5kHz的声波,到达两耳时相位相差较小(25μs),中枢依据这一相位差定位较为困难。但是,由于其波长较短,左侧声源的声波传导至右侧耳时受到头颅的阻挡,使得左耳感受到的强度明显大于右耳(ILD)

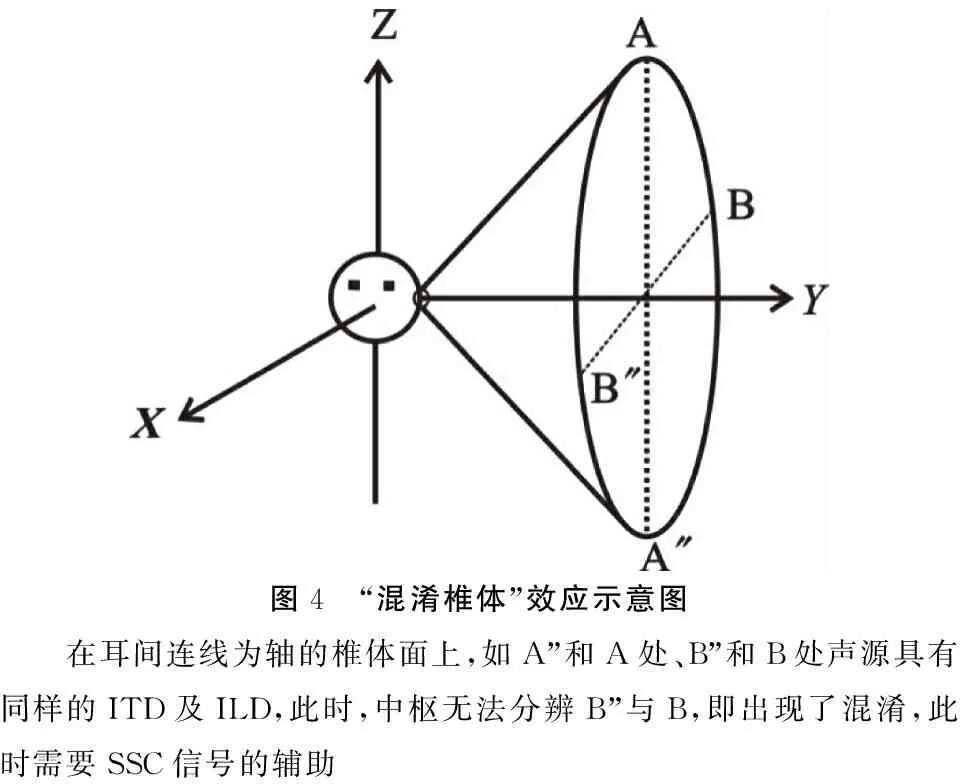

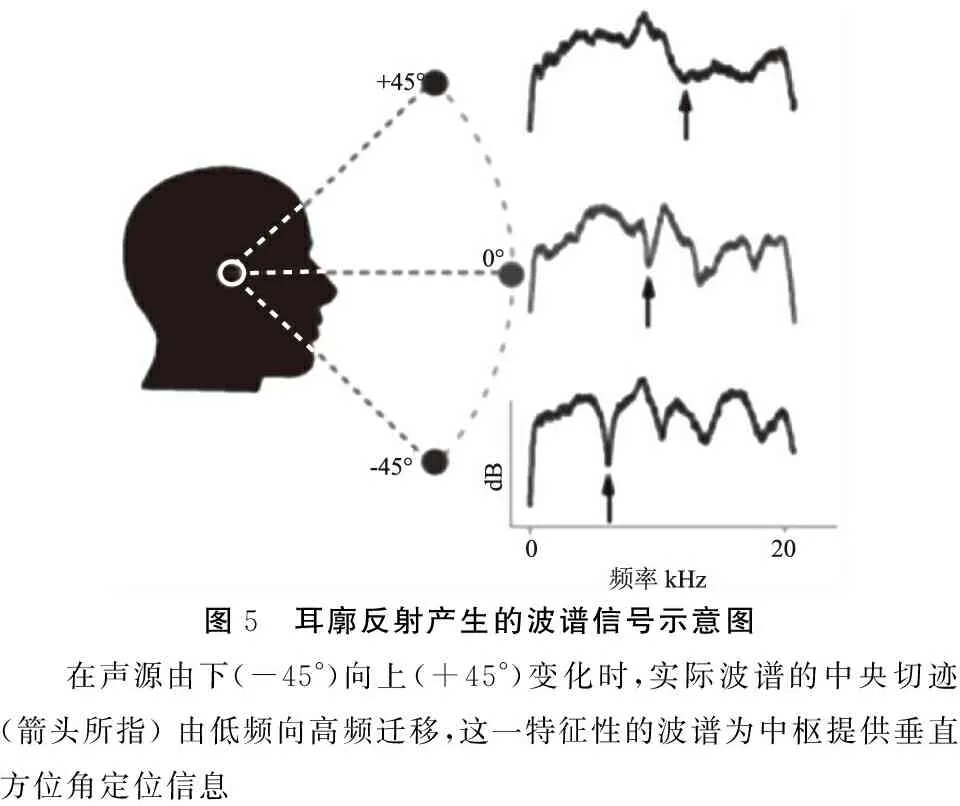

1.3波普特征信号 在侧面,由耳间连线为轴而延伸的椎体面上对应位置的ITD与ILD相同,因此在这个椎体面,耳间信号在上下或前后的方位角定位上只提供含糊的定位信息,即“混淆椎体”(the cone of confusion)效应[12](图4),此时需要耳廓的辅助,如果一个声音中包含宽带高频,外耳(主要是耳廓)可以帮助解决混淆椎体的影响。声波在卷曲的外耳被共振增强和反射减弱,使声波在传向鼓膜的同时被改变。在这个过程中,声波具有了基于其起源位置的独特的波谱特征信号,可以克服“混淆椎体”的影响,来辅助ITD与ILD信号分辨前后与左右[13]。耳廓反射产生新的信号和原来的信号混合在一起形成“波峰滤波”, “波峰滤波”具有特征性的波峰和波谷,并以此来决定垂直方位角的声源定位(图5)。由于频谱信号不需要两耳之间的信号比较,同时单耳听觉和双耳听觉在垂直方向上的声源定位能力几乎没有明显差异,因此频谱信号称为“单耳信号”[12]。低频声的方位角信号的波普特征主要由躯体影响形成,高频的方位角信号(>5 kHz)主要由外耳及耳廓形成的波谱特征来呈现(垂直方位角的确定及混淆椎体的分辨)。只有高频声(>5 kHz)能够提供有效的耳廓波谱信号,而低频声所提供的波谱信号非常有限,几乎不能为中枢所利用,因此,高频听力下降的患者前后分辨能力及垂直声源定位能力显著降低。

现实声环境下,人声源定位的高级中枢会结合以上信号进行再次加权计算,依据声信号的特点,每种信号在中枢计算过程中的权重存在差别,但并非完全依赖某一信号。只是在临床测试和实验研究时,常将各个信号分解开来测试与研究。

图4 “混淆椎体”效应示意图在耳间连线为轴的椎体面上,如A”和A处、B”和B处声源具有同样的ITD及ILD,此时,中枢无法分辨B”与B,即出现了混淆,此时需要SSC信号的辅助

图5 耳廓反射产生的波谱信号示意图在声源由下(-45°)向上(+45°)变化时,实际波谱的中央切迹(箭头所指)由低频向高频迁移,这一特征性的波谱为中枢提供垂直方位角定位信息

2 声源定位的中枢编码机制

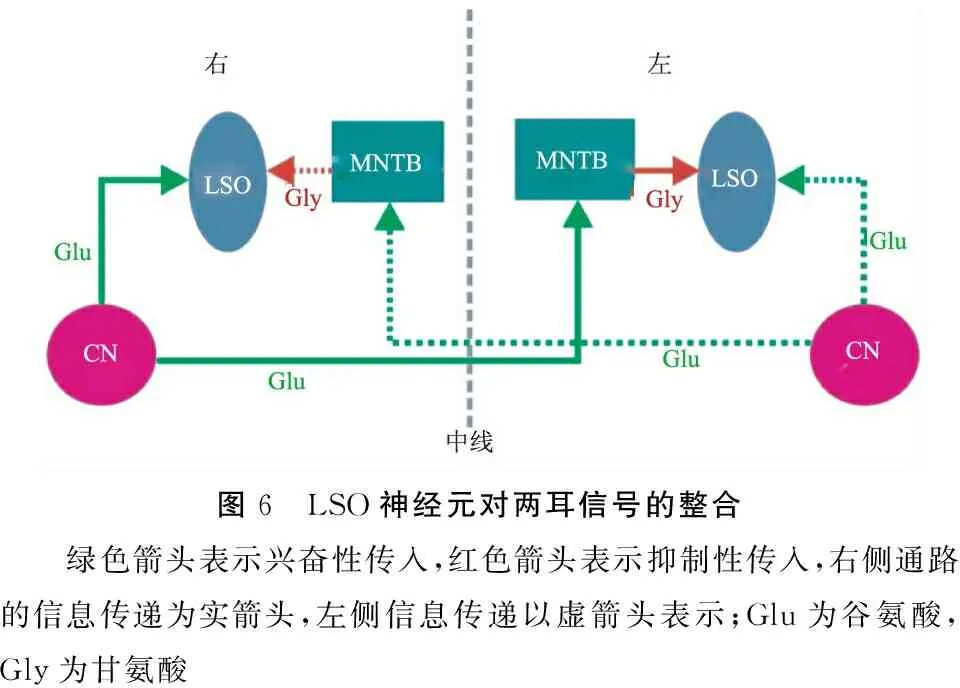

声源定位信号的编码过程在分离的脑干核内,ITD的编码在上橄榄内侧核(medial superior olive, MSO),ILD的编码在上橄榄外侧核(lateral superior olive, LSO),波谱特征的编码在耳蜗背核。哺乳动物主要通过ILD和ITD定位水平方位角声源位置,在各级听觉中枢几乎均存在对ILD和ITD敏感的神经元。两耳信号整合在脑干听觉核团的三个水平几乎同时进行,第一是上橄榄复合体(superior olivary complex, SOC),第二是外侧丘系核(nucleus of the lateral lemniscus, NLL),第三是下丘(inferior colliculus, IC)。斜方体外侧核(lateral nucleus of the trapezoid body,LNTB)和斜方体内侧核(medial nucleus of the trapezoid body, MNTB)为参与声源定位的主要听觉中继核,接受耳蜗球形细胞的兴奋性传入,中继后主要投射到MSO和LSO。LSO直接接受同侧耳蜗核的谷氨酸能神经纤维的兴奋性传入,而对侧耳蜗核的谷氨酸能兴奋性传入先传入与LSO同侧的MNTB,经过MNTB中继后转换为甘氨酸能抑制性传入,再传至LSO[14],LSO通过整合两侧的传入编码ILD(图6);这些传入在LSO单个细胞上依据音频定位精确汇集,使LSO神经元以频率特异的方式提取ILD。

图6 LSO神经元对两耳信号的整合 绿色箭头表示兴奋性传入,红色箭头表示抑制性传入,右侧通路的信息传递为实箭头,左侧信息传递以虚箭头表示;Glu为谷氨酸,Gly为甘氨酸

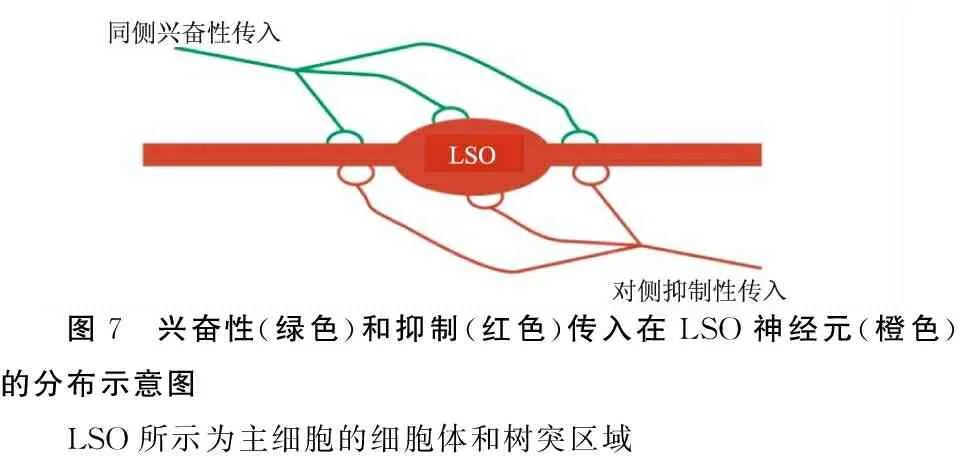

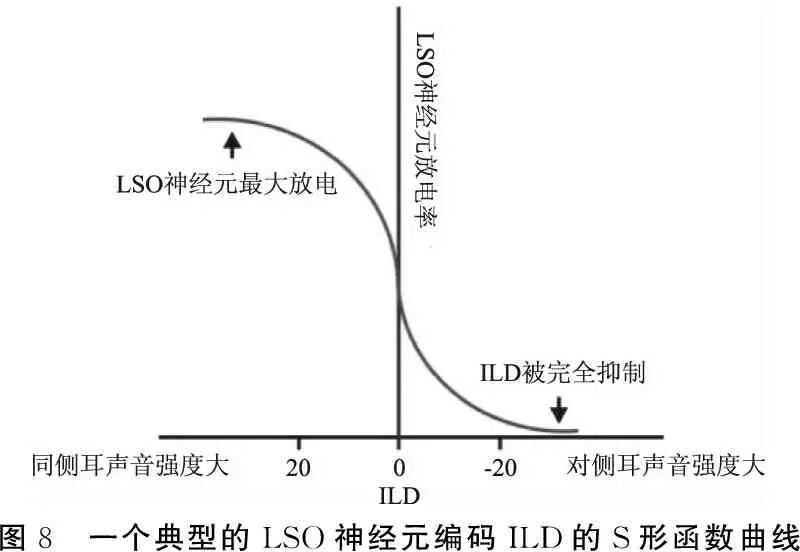

同侧耳蜗神经(cochlear nucleus,CN)-LSO为兴奋性谷氨酸能突触,对侧CN-同侧MNTB为兴奋性谷氨酸(Glu)能突触,MNTB-LSO为抑制性甘氨酸(Gly)能突触。LSO通过接受同侧CN传来的兴奋性谷氨酸传入和同侧MNTB传来的抑制性甘氨酸传入,整合两耳强度信号。ILD的两耳整合过程可以看作是一个简单的比较计算机制,是一个相对简单的减法过程(图7),并形成LSO神经元对ILD敏感性的函数曲线,这个函数曲线大体呈S型(图8)。如果声音来自对侧耳,那么对侧耳感受的强度就大(对侧CN传入经MNTB换能后为抑制信号),此时,LSO神经元被抑制;如果声音来自同侧,同侧耳感受的强度大(同侧CN到LSO为兴奋性传入),此时,LSO神经元被兴奋。在生理范围内,不同的ILD对应不同的LSO放电率[9]。

图7 兴奋性(绿色)和抑制(红色)传入在LSO神经元(橙色)的分布示意图 LSO所示为主细胞的细胞体和树突区域

图8 一个典型的LSO神经元编码ILD的S形函数曲线

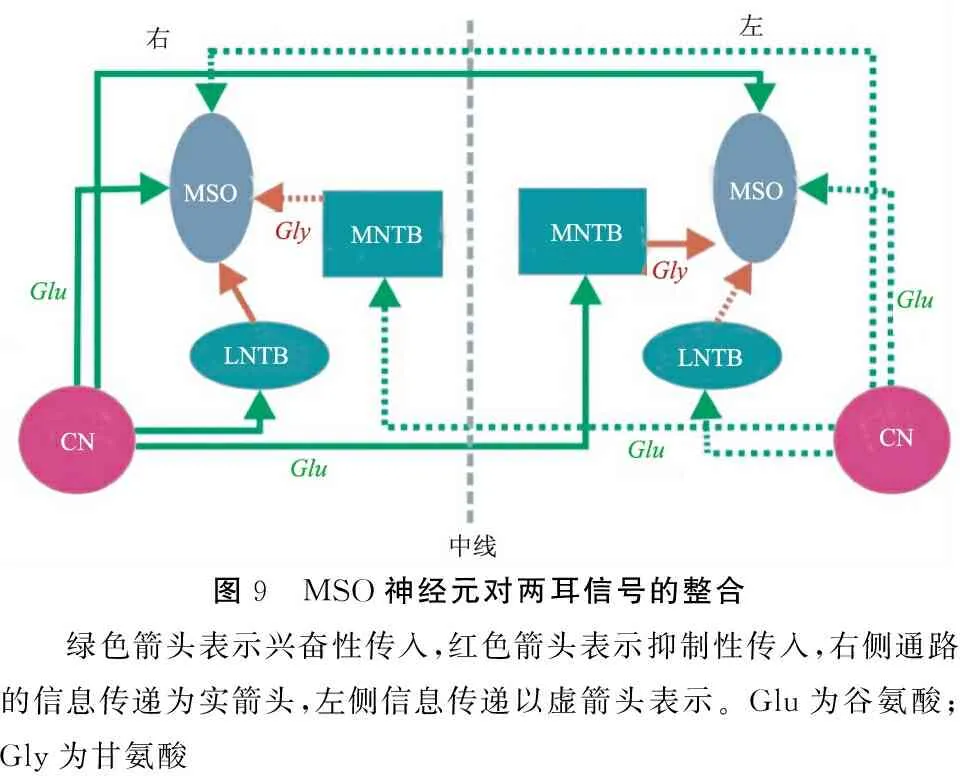

MSO是哺乳动物ITD编码的主要位置,MSO接受传入信息的途径比LSO多,目前知道有四条传入途径参与ITD的编码,其中兴奋性传入有两条,MSO同时接受两侧耳蜗腹核(ventral cochlear nuclei,VCN)的兴奋性传入(谷氨酸能递质)。VCN的球状丛细胞(spherical bushy cells,SBCs)兴奋性传入投射到MSO双极细胞,这一传入具有极高的锁相能力和时间精确性;同时,来自同侧SBCs的传入与MSO外侧的树突构成突触,而来自对侧SBCs的传入与MSO内侧的树突构成突触,这样的排布能够提高两耳重合探测。MSO的主要抑制性传入途径有两个,均由甘氨酸能递质介导,分别来自同侧LNTB和MNTB,其中同侧MNTB传入为主,MNTB的抑制性传入受对侧VCN的球状丛细胞(globular bushy cells,GBCs)兴奋性传入支配。MSO另一个抑制性传入的来源是同侧的LNTB,LNTB的抑制性传入受同侧VCN的GBC兴奋性传入的支配(图9);同侧VCN-同侧LNTB具有特征性的endbulbs of Held突触,而同侧VCN-对侧MNTB的通路中,MNTB具有Calyx of Held突触,在听觉脑干中Calyx of Held轴突直径最大,接受来自VCN的GBC传来的兴奋性信号。上述两条抑制性通路的解剖结构均与其时间精确的抑制能力相一致,使得这一传递对纯音具有高保真的锁相及极为精确的时间编码。但是,目前仍然有诸多问题未能明确,如MSO神经元是如何利用四个传入的信息来精确的编码ITD。

整体上ITD的编码也是依据MSO神经元的放电率。MSO神经元最大放电的出现需要具备几个条件:首先是频率,MSO神经元按照频率进行拓扑排列,单个MSO神经元对不同频率的纯音放电率不同,而能引起MSO神经元最大放电的频率就是该神经元的特征频率(characteristic frequency,CF) 或最佳频率(best frequency, BF);其次是重合探测,每一个频率带的MSO神经元具有不同的ITD敏感性,当两耳刺激传入因锁相而重合时,MSO神经元出现最大电位。MSO调谐ITD神经元在声源的对侧半球,同侧声源刺激较对侧刺激需相对较长的时间(内部延迟)补偿外部延迟,最后两侧刺激同时到达特征频率带中对某ITD敏感的MSO神经元,导致该MSO神经元出现最大兴奋(图10)。内部延迟是如何实现的,尚存在争议[10]。

图9 MSO神经元对两耳信号的整合 绿色箭头表示兴奋性传入,红色箭头表示抑制性传入,右侧通路的信息传递为实箭头,左侧信息传递以虚箭头表示。Glu为谷氨酸;Gly为甘氨酸

MSO可整合两侧耳蜗核传来的兴奋性传入和同侧LNTB和MNTB的抑制性传入。LNTB由同侧耳蜗核兴奋性谷氨酸传入激活,MNTB由对侧耳蜗核兴奋性谷氨酸传入激活;因此,MSO的ITD编码的四条传入通路为:兴奋性传入:同侧CN-同侧MSO;对侧CN-同侧MSO;抑制性传入:同侧CN-同侧LNTB(换能后)-同侧MSO;对侧CN-同侧MNTB(换能后)-同侧MSO。

图10 MSO编码ITD的示意图 MSO神经元按照特征频率排布,不同神经元对应不同频率带区的不同ITD;两耳传入的频率相同的纯音会在对应频带内相遇;由于两耳传入之间具有时间差(外部ITD),这一时间差在编码对应ITD的MSO神经元时会因为内部延迟被弥补或抵消,使得此MSO神经元出现最大兴奋,以此来编码ITD。CF:特征频率

3 人声源定位能力的评估方法

3.1人声源定位能力的问卷与量表评估 人声源定位能力的评估主要包括听觉量表评估以及声源定位能力的行为学测试。目前与声源定位有关的量表包括:空间听觉问卷(spatial hearing questionnaire,SHQ)[15]及言语、空间听觉和生活质量量表(the speech, spatial and qualities of hearing scale,SSQ)[16]。声源定位量表评估虽然属于患者主观性的自我评价,却有行为学测试不能替代的重要作用,首先,SHQ和SSQ是真实声环境下多种定位信号的总体反应,是中枢对各个信号整体加权后定位能力的整体表现,整体上会与行为学评估结果一致,但也可能会出现明显的差异[17];其次,行为学测试获取的定位能力往往是对单独信号定位能力的表现,这一定位表现有时可能并不理想,但是整体加权计算后中枢可能会具有较好的定位能力;此外,问卷评估的优势在于不需要严格的测试条件,这为其应用提供了方便。目前SHQ和SSQ可以方便、可靠和有效地评估患者声源定位情况,已经广泛应用于不同辅听条件下声源定位能力的评估,但是目前尚缺乏汉化的或者中文版相关量表。

3.2人声源定位能力的行为学测试

3.2.1声源定位能力的行为学评估总体原则 首先,声源在空间中的位置是以听者为中心的空间相对位置,通常是以头为参考点的一个三维立体空间。具体位置是依据声源相对于三个平面的空间位置来定,水平面:为通过两外耳道入口的上缘与眶下沿连线所构成的平面;额平面:为垂直于水平面并横穿两外耳道入口上缘的平面;正中矢状平面:为既垂直于水平面又垂直于额平面的平面。三个平面的交点大体位于头位的中心,即为坐标原点,而声源位置是相对于这个坐标原点的相对空间位置。事实上,复杂现实声环境下的声源位置是一个空间的立体定向(图4),需要多个信号共同参与,但是在实验室环境中为了便于分析,常通过对单一特殊平面的研究来评价声源定位能力。其次,声源定位能力测试包括五部分:①声源的声音信号特质(声源信号);②人耳接收声信号特质的能力(获取定位信息);③人体传导声信号的能力(传递定位信息);④大脑处理分辨声信号的能力(编码定位信息);⑤大脑控制器官做出反应的能力(对定位信息的反应)。

3.2.2声源定位能力行为学测试需考虑的内容

3.2.2.1确定测试平面 测试平面的确定主要依据研究者需要评价的内容,目前主要是测试水平方位角和垂直方位角(仰升角)。实际声环境中,声源的位置往往不在所述的任何平面,但是这样的声源位置测试与分析难度较大,目前开展较少。实验室和临床测试中,对ITD及ILD的评估多选择水平面,对于SSC信号评估多选择垂直方位角,在正中冠状面或矢状面。

3.2.2.2测试环境要求 ①背景噪声:测试环境的信噪比(SNR)对整个听觉空间的声源定位表现有影响,信噪比越高,声源定位表现会越好[18],因此测试应该在隔声室内进行。②隔声室与测试弧的大小:隔声室要容纳得下测试设备,较大的测试环境有利于设备安放及受试者的舒适度,水平和垂直方位角的测试中,扬声器多排布在一个半圆的弧上,如果条件不容许,至少能放置一个半径在1米左右的半圆弧。目前文献报道测试弧的半径在0.85米 到2.35米不等,多数在1.2米左右[18~22]。对于弧半径大小的确定,主要考量因素有隔声室的面积和测试的精确度,半径小的弧,每一度的弧长较短,安放的扬声器占据的角度就会多,降低了测试设备的精度,此外狭小的测试空间受试者可能会感到不舒适;半径大的弧,每一度的弧长较长,扬声器所占据的角度就会小(扬声器本身具有直径,占据一定位置),测试精度会相对提高;但是考虑到扬声器的质量,很难做到点声源,同时声波存在散射的因素,太大的弧度可能也影响测试。弧形支架要带有刻度,这样便于排布与移动扬声器。

3.2.2.3扬声器的选择 扬声器是测试的关键,对于扬声器应尽量满足以下两个目标:一是尽量是点声源,因为扬声器的直径会直接影响测试精度,直径越小测试的准确度越好,能测试到的最小角度也越小,在受试者距扬声器1.2米时,1°之间的弧度长度为2 cm,因此当扬声器直径较大时,A与B扬声器紧靠在一起也要占据大约2°以上的位置,这样测试的最小精度就会降低。二是频响曲线一致,如果两个扬声器发出的声音本身就有频响差异,会被受试者识别,那么在测试角度辨别阈值(最小可辨别角度时)时,受试者可能会依据扬声器的频响差异去辨别,而不再依赖于声源位置差异。

3.2.2.4扬声器的数量 对于扬声器排列多少,不同文献报道差异很大。Zatorre等[21]在1米半径的弧上安放13个扬声器,Wood等[18]在1.2米半径的弧上安放18个扬声器,Kühnle 等[22]在2.35米半径的弧上安放了47个扬声器;在做角度偏差测试时可以全部布满扬声器,也可以放置5~9个。理论上讲,扬声器越多,测试角度偏差时,测试的精确度会提高,但是较多的扬声器排布就需要较大的测试半径。

3.2.2.5测试音的频率与强度 声源定位测试为阈上测试,受试者必须能听到听清刺激声,强度一般在70 dB SPL左右[20, 22~24];而频率的选择则依据测试需求,刺激声可选用高频或低频纯音、复合滤波音、白噪声、语句等,也可以根据需要设计特殊的高通或低通滤波等。水平方位空间定位的准确度依赖于两耳之间的信号差(ITD、ILD)及受试者对这种差异的敏感性。不同频率的测试声反映不同的定位机制(如前所述的ITD及ILD机制),但是必须强调,在1 500~3 000 Hz左右时水平方位角的定位的准确率最低,高于3 000 Hz或低于1 500 Hz时其定位的准确率都有所增加,因此,实验设计时应注意规避这样的选择。对于1 500~3 000 Hz左右的刺激声而言,频率较高未能提供有效的ITD,而其波长又较长未能提供足够的ILD,因此使人定位能力变差。就频率与ITD的关系而言,人对1 000~1 300 Hz之间刺激音的ITD较为敏感,当刺激音为5 kHz以上频率,则人不能利用ITD来定位声源位置,而是依据ILD。Mills[25]认为复合声包含高频和低频的成分,使用复合声测试的定位能力要好于纯音。

3.2.2.6克服视觉影响 视觉辅助能增强定位的准确性,因此多数测试都设法消除视觉的干扰。常采用的策略有:①暗环境,整个隔声室内用黑色布帘遮挡,保持测试时处于暗室环境,让受试者仅凭听觉来判断定位声源位置;②设置干扰扬声器,就是在测试扬声器周围布满同样的扬声器,使得患者难以通过视觉辨认测试扬声器。

3.2.3声源定位能力的行为学评估内容 声源定位能力的行为学测试内容主要包括辨别测试(source azimuth discrimination)(角度辨别阈值)和识别测试(source azimuth identification)(角度偏差)。角度偏差是测试受试者的定位精确度,要求受试者精确地确定声源的准确位置;角度辨别阈值主要是测试受试者对声源的空间分辨能力,即可分辨的最小角度(minimum audible angle,MAA)[18]。

3.2.3.1角度辨别阈测试 角度辨别阈(MAA)用来描述声源定位的空间分辨力,测试两个相同声源可被受试者辨别的最小间隔角度:即水平方向两个声源连续发声时,受试者刚能辨别的两个声源最小的间隔角度。Mills[25]借鉴视觉“最小可视角”的原理,创立了经典的“最小辨别阈”模式,至此,角度辨别测试方法被众多学者采纳。其原理是左/右声源的辨别,测试时,两个声源中一个给声,另一个不给声,受试者必须在两个声源中选择一个其认为的发声声源,即强制二选一的心理学原则。

声源角度辨别阈测试是一种较为成熟的实验方法,它所需仪器较少,操作过程简单易行,可重复性高,偏差小,并可用来比较多个方位(水平、垂直)、不同受试者(婴幼儿、成人、耳聋患者)及动物的声源定位能力。人对在正前方0度时声源定位能力最好,成人水平方位角测试在0度位置角度辨别阈为1度,垂直方位角在0度位置角度辨别阈为4度,当刺激声离开中线时,声源定位能力普遍下降。此外,声源定位的准确性与刺激声的频率也有关,测试声在1.5~3.0 kHz的频率范围时,声源定位能力测试结果差于低频或者高频声的测试结果[25]。

3.2.3.2角度偏差测试法 角度偏差测试是基于人听到声音后寻找声音来源的本能觅声反射来实现,其主观认为的声源位置与真实声源位置之间的角度差别就是角度偏差,是研究人声源定位能力绝对精确度的方法[18]。此种方法与测试人耳听敏度中的纯音测试法有相似之处,均为受试者主导决定测试结果,其优势在于可以直接、精确地反映人声源定位水平。但由于其是受试者主观参与的测试方法,不可避免的会受受试者的心理因素、测试状态、对测试要求的理解程度等多方面因素的影响,而这些因素则可能会导致测试误差,尤其是儿童或婴幼儿,可能会导致错误结果。其基本步骤是:以受试者头部为圆心,固定半径的弧形支架上设置数个扬声器,这些扬声器按顺序编号,频响一致,与受试者距离相等,受试者正前方规定为0度。测试过程中,受试者的头部必须保持正中位置,面向0度;测试者坐在隔壁的房间,控制这些扬声器随机给声;每次给声结束后,受试者用手指或说出扬声器的编号,最后由测试者确认受试者判断的有效性及正确性。

如果受试者为儿童,测试前应向受试儿童讲明游戏规则及注意事项,熟悉测听室环境。根据视觉强化测听法及游戏测听的原则,建立儿童对刺激声和玩具活动的条件反射,使儿童能够在听到特定声音后寻找声源。通常儿童一个标准位置单侧的角度辨别阈测试需要15~20分钟,而儿童难以长时间集中注意力,应间隔一段时间再测试,以避免出现听觉疲劳。如果测试者观察到儿童在测试中出现厌倦或其他不适应及不能集中注意力的情况,则暂停测试,待充分休息后重新测试,以保证结果的准确性[26]。

1 Carlile S, Leung J. The perception of auditory motion[J]. Trends Hear, 2016,20:1.

2 梅慧娴, 周治金, 陈其才.听觉中脑声定位的机制[J]. 心理科学进展, 2013,21:1028.

3 梁之安, 杨琼华, 林华英. 声源定位与声源位置辨别阈[J]. 声学学报,1966,3:27.

4 崔庚寅,白文忠,管振龙,等. 人耳对声源定位的时差研究[J]. 河北师范大学学报,1994,18:84.

5 刘锦峰, 王宁宇. 骨锚式助听器对声源定位能力影响的系统回顾[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015, 50: 342.

6 刘锦峰, 戴金升, 王宁宇. 人工耳蜗植入对单侧感音神经性聋患者声源定位的影响[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2016, 51: 623.

7 刘锦峰, 戴金升, 王宁宇. 单侧听觉剥夺对声源定位通路影响的研究进展[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2017, 52: 623.

8 王宁宇, 倪道凤. 加强儿童声源定位能力的研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2010, 45: 3.

9 Grothe B, Pecka M, McAlpine D. Mechanisms of sound localization in mammals[J]. Physiol Rev, 2010, 90:983.

10 刘锦峰, 王宁宇. 低频音声源定位的内部延迟机制研究进展[J]. 生理科学进展, 2009, 40: 267.

11 Middlebrooks JC, Makous JC, Green DM. Directional sensitivity of sound-pressure levels in the human ear canal[J]. J Acoust Soc Am,1989,86:89.

12 Jin C, Corderoy A, Carlile S, et al. Contrasting monaural and interaural spectral cues for human sound localization[J]. J Acoust Soc Am, 2004,115:3124.

13 Carlile S. The plastic ear and perceptual relearning in auditory spatial perception[J]. Front Neurosci, 2014,8:237.

14 刘锦峰, 王宁宇. 斜方体内侧核至上橄榄外侧核抑制性通路发育研究进展[J].中华医学杂志, 2009, 89: 430.

15 Tyler RS, Perreau AE, Ji H. Validation of the spatial hearing questionnaire[J]. Ear Hear, 2009,30:466.

16 Gatehouse S, Noble W. The speech, spatial and qualities of hearing scale (SSQ)[J]. Int J Audiol,2004,43:85.

17 Zhang J, Tyler R, Ji H, et al. Speech, spatial and qualities of hearing scale (SSQ) and spatial hearing questionnaire (SHQ) changes over time in adults with simultaneous cochlear implants[J]. Am J Audiol, 2015,24:384.

18 Wood KC, Bizley JK. Relative sound localisation abilities in human listeners[J]. J Acoust Soc Am, 2015,138:674.

19 Morrongiello BA, Rocca PT. Infants' localization of sounds in the median vertical plane: estimates of minimum audible angle[J]. J Exp Child Psychol,1987,43:181.

20 Morrongiello BA, Rocca PT. Infants' localization of sounds within hemifields: estimates of minimum audible angle[J]. Child Dev, 1990,61:1258.

21 Zatorre RJ, Penhune VB. Spatial localization after excision of human auditory cortex[J]. J Neurosci,2001,21:6321.

22 Kühnle S, Ludwig AA, Meuret S, et al. Development of auditory localization accuracy and auditory spatial discrimination in children and adolescents[J]. Audiol Neurootol, 2013,18:48.

23 Hassepass F, Aschendorff A, Wesarg T, et al. Unilateral deafness in children: audiologic and subjective assessment of hearing ability after cochlear implantation[J]. Otol Neurotol, 2013,34:53.

24 Agterberg MJ, Snik AF, Hol MK, et al. Improved horizontal directional hearing in bone conduction device users with acquired unilateral conductive hearing loss[J]. J Assoc Res Otolaryngol, 2011,12:1.

25 Mills AW. On the minimum audible angle[J].J Acoust Soc Am,1958, 30: 237.

26 张娟, 王洵, 王辉, 等.4 岁健康儿童水平方位声源定位测试方法的初步探讨[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2009,44:906.