探讨CT与磁共振成像检查在肝脏局灶性病灶临床诊断中应用价值

张晓斐

(江苏省张家港市中医医院放射科,江苏 张家港 215600)

肝脏局灶性病变在临床上较为常见,是多发消化内科疾病[1]。肝脏局灶性病变涉及种类较多,且部分病变影像学特征缺乏特异性,不易进行诊断和鉴别,极易导致出现误诊、漏诊现象[2]。以往,临床上多采用CT进行诊断,且随着CT技术的不断进步,多层螺旋CT在临床上得到广泛应用,并从过去的4层,逐步发展到8层、16层甚至64层,进一步缩短了扫描所需时间,提升了Z轴分辨率。而磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)在临床诊断中的应用,能经由造影剂高频信号实现灰阶成像,便于早期诊断病灶[3]。而且,MRI仪具有高梯度场,结合多通道相控阵线圈,联合并行成像技术,能大大提升时间和空间分辨率。但是,当前,临床上针对CT与MRI诊断肝脏局灶性病灶效果的研究仍较少。本研究为深入探讨CT与MRI的诊断价值,回顾性分析了2016年1月~2017年1月本院收治的32例经组织病理学检查确诊为肝脏局灶性病变患者的临床资料,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 所选研究对象为2016年1月~2017年1月本院收治的经组织病理学检查确诊为肝脏局灶性病变患者,符合标准的有32例。本组患者共67个病灶,其中,恶性29个,良性38个。32例患者中,男20例,女12例;年龄31~85岁,平均年龄(58.5±10.2)岁;病灶大小:≤1.0 cm 28个,1~3 cm 21个,3~5 cm 11个,>5 cm 7个。所有患者及家属均对本研究知情同意,排除检查前接受肝脏病灶手术或介入治疗者、典型影像学资料缺失者、不愿参与本研究者。

1.2 方法 CT检查:所用仪器为西门子64排128层螺旋CT,以5 mm为层厚,以5 mm为层间距。实施常规平扫后,将100 ml非离子型含碘对比剂碘普罗胺以3 ml/s的速度经肘静脉注入,实施增强扫描。

MRI检查:所用仪器为西门子3.0 T磁共振,采用相控阵体部线圈,造影剂为0.2 ml/kg扎喷酸葡胺注射液。叮嘱患者检查前一晚禁食。检查时,保持合并体位,对肝脏处实施呼吸门及体部线圈扫描,并采用SE序列T1WI、T2WI横断为扫描;必要时实施矢状位及冠状位扫描。

1.3 统计学方法 本研究采用SPSS 20.0统计学软件进行分析,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

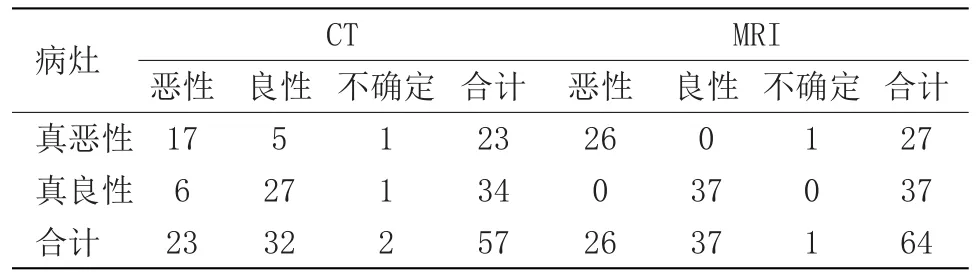

2.1 CT与MRI病灶检出情况分析 CT检出病灶57个,恶性23个,良性34个,敏感度为73.9%(17/23),特异度为73.0%(27/37);MRI检出病灶64个,恶性27个,良性37个,敏感度为96.3%(26/27),特异度为100.0%(37/37)。MRI敏感度、特异度均高于 CT,差异有统计学意义(χ2=5.17、11.56,P=0.023、0.001),见表1。

表1 CT与MRI检出病灶情况(个)

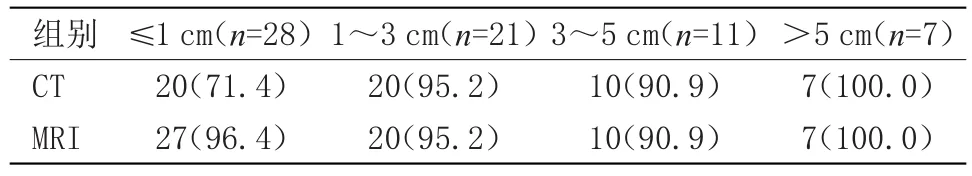

2.2 CT与MRI对不同大小肝脏局灶性病灶诊断准确性分析 MRI诊断≤1 cm病灶的准确率高于CT,差异有统计学意义(χ2=6.49,P=0.0.11),见表2。

表2 CT与MRI对不同大小肝脏局灶性病灶诊断准确性(个)

3 讨论

以往,临床上多采用CT诊断肝脏局灶性病变,虽然能检出率较高,但定性存在较大的难度[4]。根据相关调查研究显示,在已知的恶性肿瘤患者中,采用CT进行检查,发现80%以上肝脏小病灶(<15 mm)为良性[5]。考虑到良性病灶较多,需采取积极措施,准确诊断和鉴别良恶性病灶,特别是对于已知存在恶性肿瘤的患者,做好良恶性病灶鉴别,便于进一步明确手术可切除性,并准确划分可切除范围。

一般来说,相较于CT,MRI在肝脏局灶性病灶诊断中具有以下几个方面的优势:①相较于CT,MRI的T1WI对对比剂更敏感,能减少对比剂使用剂量,且能控制注射速率,不会导致患者出现相关不良反应,安全性高[6];②相较于CT所用碘类对比剂,MRI所用轧类对比剂更加安全,不会导致患者出现过敏反应,临床应用剂量下,不会导致出现明显肾毒性[7];③MRI检查具有无创性、无放射性特点,支持实施三期以上的多期动态增强扫描,便于顺利检出病灶,并进行定性和随访[8];④联合应用常规平扫和动态增强扫描,便于对异常灌注等因素造成的影像学“假病灶”进行识别,还有利于准确鉴别囊实性病灶[9]。

本研究发现,在32例肝脏局灶性病灶患者诊断中,CT诊断敏感度为73.9%,特异度为73.0%。MRI诊断敏感度为96.3%,特异度为100.0%。MRI敏感度、特异度均高于CT,结果比较差异有统计学意义(P<0.05),与文献结果相符[10]。由此可知,在肝脏局灶性病灶诊断中,MRI能获得较CT更为理想的效果。此外,本研究发现,MRI诊断≤1 cm病灶的准确率高于CT(P<0.05)。提示在肝脏局灶性病灶诊断中,实施MRI检查,在诊断较小病灶时,能获得较CT更为理想的效果。笔者认为,这可能是因为,MRI有着较高的组织对比度,在T1WI、T2WI上,良恶性病灶信号特点具有特异性,特别是对于血管瘤和囊肿来说,即便病灶很小,也能准确鉴别。而CT虽然空间分辨率较高,但有着较低的固有软组织分辨率,影响定性诊断效果。

综上所述,在肝脏局灶性病灶诊断中,MRI能获得较CT更为理想的效果,值得推广应用。

[1] 彭汉华.磁共振成像与常规超声在肝脏局灶性病灶临床诊断中应用的临床对比研究[J].黑龙江医学,2016,40(5):446-447.

[2] 寇占辉,魏萍,丁翠红,等.螺旋CT与MRI对肝脏局灶性结节增生的诊断价值对比[J].中国保健营养,2016,26(28):223.

[3] 石良瑜.超声与MRI检查对肝脏局灶性病灶中的诊断价值[J].中国CT和MRI杂志,2015,13(11):62-65.

[4] 彭向前.肝脏血管平滑肌脂肪瘤的CT、MRI分型诊断价值及其病理基础[J].当代医学,2016,22(22):69-70.

[5] 许学成.CT和核磁共振成像对肝脏局灶性结节状增生的临床诊断价值分析[J].当代医学,2015,21(27):48-49.

[6] 刘灿华,孔凤贝,王晓萍,等.超声造影与磁共振成像检查在肝脏多发性局灶性结节性增生病变诊断中的比较[J].胃肠病学和肝病学杂志,2015,24(7):840-843.

[7] 马鼎,乔继红,王全华.MRI在诊断肝脏局灶性病变中的应用[J].中国实用医药,2015,6(9):104-105.

[8] 钟志伟,陈淮,何建勋.肝脏局灶性结节增生的CT/MRI表现及病理分析[J].中国CT和MRI杂志,2015,13(5):84-86.

[9] 彭汉华.磁共振成像与常规超声在肝脏局灶性病灶临床诊断中应用的临床对比研究[J].黑龙江医学,2016,40(5):446-447.

[10]何佳峻,张小鸽,张羲娥,等.螺旋CT及MRI检查在肝脏局灶性结节增生诊断中的价值研究[J].临床误诊误治,2016,29(4):101-104.