神经电生理诊断技术规范(续)

第二节脑干听觉诱发电位

二、BAEP的基本波形

用主观听阈之上60~80dB声强刺激,正常人颅顶记录到的BAEP波形主要由七个正相波组成,分别用Ⅰ~Ⅶ七个罗马数字表示。其中I、Ⅲ、V波的出现率最高,为100%,V波又是最可靠的成分;其余各波存在一定的个体差异,大约5%的I、Ⅲ波波峰分叉形成双峰波,15%的Ⅳ、V波融合为一个波,Ⅵ、Ⅶ波则不是所有人都能够记录到。

在实际工作中,常将记录到的BAEP波形上下反转,使原始的正相波均显示为向上的波(类似于“双M”形),以便于识别、测定和对比。另外,BAEP的波幅很小,一般在1μV以下,因此常需将记录到的原始波形进行数字模拟图像放大,才能够最终辨别出确切的波形。

对记录到的BAEP分别测定Ⅰ、Ⅲ、V波的峰值潜伏期和Ⅰ~Ⅲ波、Ⅲ~V波、Ⅰ~V波的间隔时间(峰间期)以及两耳BAEP各相应成分的侧差作为BAKP的检测结果。

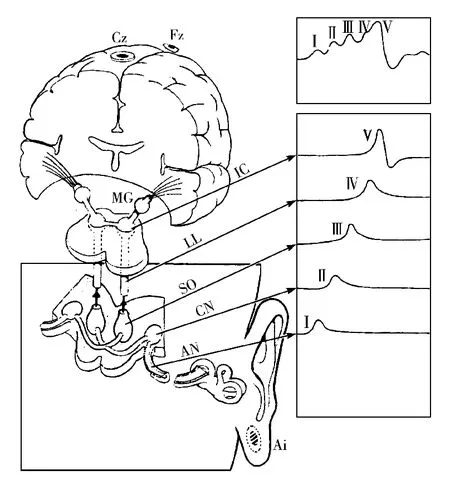

目前认为BAEP的各波起源是:I波来自听神经的动作电位,Ⅱ波来自蜗神经核,Ⅲ波来自上橄榄核,Ⅳ波来自外侧丘系,V波来自下丘,Ⅰ~Ⅲ峰间期反映了脑干听觉通路中听神经至脑桥的传导时间,Ⅲ~V峰间期反映了脑桥上方至中脑的传导时间,Ⅵ波和Ⅶ波的起源和意义尚不明确(图5-1)。

图5-1 BAEP波形起源的模式图

(AN:听神经 CN:耳蜗核 SO:上橄榄体LL:外侧丘系 IC:下丘 MG:内侧膝状体)

三、BAEP的诊断标准

1.正常参考值

正常成人BAEP各波潜伏期和峰间期的参考值范围是:I峰潜伏期1.7±0.15ms,Ⅲ峰潜伏期3.9±0.19ms,V 峰潜伏期 5.7±0.25ms,I~Ⅲ峰间期 2.1±0.15ms,Ⅲ ~V 峰间期 1.9±0.18ms,I~V峰间期4.0±0.23ms。正常界限值(最大值)分 别 为 2.0ms、4.0ms、6.0ms、2.5ms、2.0ms、4.5ms,且各相应成分的两耳侧差均小于0.4ms。

正常新生儿(平均检查日龄为6~8天)BAEP各波潜伏期和峰间期的参考值范围是:I峰潜伏期2.2±0.38ms,Ⅲ峰潜伏期4.9±0.39ms,V峰潜伏期 7.1±0.36ms,I~Ⅲ峰间期 2.7±0.29ms,Ⅲ-V峰间期2.2±0.28ms,I~V峰间期4.9±0.32ms,且各相应成分的两耳侧差均小于0.8ms。

鉴于BAEP的波幅偏小且变化范围较大,难以根据其绝对值的变化确定BAEP是否异常,但通常情况下V波的波幅应大于I波波幅的50%,且两侧波幅的侧差应小于50%。附图2-24和附图2-25分别是正常成人和正常新生儿双耳BAEP的实时检测图例。

2.诊断标准

目前通用的成人正常BAEP诊断标准为:I、Ⅲ、V波均存在,I、Ⅲ、V峰的潜伏期正常,I~Ⅲ、Ⅲ~V、I~V峰间期正常,I~Ⅲ峰间期大于Ⅲ~V峰间期,V波波幅大于I波波幅的50%,且两耳各相应成分潜伏期的侧差小于0.4ms,波幅的侧差小于50%。

不符合上述条件的BAEP均属异常,但BAEP的异常改变是非特异性的,凡是能引起听觉传导路功能障碍的病变都可导致BAEP的异常,表现为波形的异常或缺失、峰值潜伏期或峰间期的延长、I~Ⅲ峰间期小于Ⅲ~V峰间期、以及两耳侧差的增大等。新生儿BAEP的诊断主要依赖受检者双侧的对照,且需随日龄增大重复检测进行动态观察。

依据BAEP波形异常的部位可将其区分为周围性损害、中枢性损害和混合性损害:①以I波异常为主而其他各波尚正常时可诊断为周围性损害;②I波尚正常而以其他各波异常为主时可诊断为中枢性损害;③BAEP各波均明显异常直至缺失时可诊断为混合性损害。

依据BAEP波形异常的程度可将其区分为轻度异常、中度异常和重度异常:①仅表现为潜伏期或峰间期的延长、两耳侧差的增大而波形和波幅基本正常时可诊断为轻度异常;②潜伏期或峰间期明显延长且波幅明显降低时可诊断为中度异常;③BAEP缺失记录不到肯定的波形时可诊断为重度异常。

3.影响因素

新生儿BAEP的潜伏期较成人长,随着年龄的增长,潜伏期逐渐变短,至6~12个月时I波的潜伏期达到正常的成人值,V波的潜伏期在18-24个月时才达到正常成人值。从2岁到中年,BAEP的潜伏期和波形比较稳定。中年以后,BAEP的潜伏期又逐渐延长。

除此之外,BAEP还受短声刺激的强度和频率、检测环境的温度和噪声干扰、受检者的性别和听力水平等因素的影响,但多数情况下BAEP检测是稳定可靠且重复性良好的。

四、BAEP的诊断价值

BAEP最重要的临床应用是:①探测颅后窝肿瘤;②早期诊断多发性硬化;③评价昏迷的原因和可逆性;④客观测听尤其是新生儿测听。

1.听神经瘤:其主要异常表现为①BAEP缺失。一部分听神经瘤患者虽然听力损失并不严重,但患侧用阈上刺激却记录不到BAEP的波形,其原因可能是神经兴奋不同步的缘故。统计表明小于2.5cm的肿瘤30%无反应(BAEP缺失),大于2.5cm的肿瘤80%无反应。②I波存在,Ⅱ~V波缺失。位于内听道的肿瘤,可记录到I波,但其后的电位因传导受阻或兴奋不同步均记录不到。③I~Ⅲ或I~V峰间期延长。这是小脑桥脑角肿瘤的特异性和敏感性指标。④V波的潜伏期延长或两侧V波的潜伏期差(侧差)增大。⑤肿瘤较大时,两耳的BAEP都可出现异常的变化。

BAEP对于诊断听神经瘤具有特别重要的价值,诊断准确率高达98%,即使是CT扫描未能发现的肿瘤亦可由BAEP检测出来。除此之外,对影响听觉传导路的其他性质的脑干肿瘤,如胶质瘤、脑膜瘤等也具有诊断价值。

2.多发性硬化:其异常表现多数为V波的波幅降低或者缺失,少数表现为峰间期延长,或同时兼有上述两种异常改变。

对中枢神经系统脱髓鞘性疾病进行BAEP检测的临床意义主要是:①对无脑干损害症状与体征的患者,若BAEP异常则为临床提供了一个尚未发现的受损部位;②对仅仅是主观性、病史性和不肯定性的临床表现,BAEP异常可为临床诊断提供客观依据;③利用BAEP监护病情,可进行各种治疗并客观评价治疗效果。

3.昏迷和脑死亡:对各种病因的昏迷病人进行BAEP的检测发现,药物中毒和代谢性昏迷病人的BAEP正常,脑干病变引起的昏迷病人其BAEP异常,由此说明BAEP的检测对昏迷的鉴别诊断有一定帮助。

BAEP的变化与昏迷的临床预后无一定的相关性,但一般认为:记录不到BAEP者无存活希望;仅记录到I~Ⅲ波者预后不佳;BAEP正常者有恢复的可能。

由于BAEP的检测可以反映脑干功能是否丧失,所以依据BAEP的变化,可以判断病人是否发生脑死亡:如果受检者在昏迷前听力存在,在昏迷后两耳BAEP均缺失或仅出现I波,则可提示脑干死亡的存在。

4.客观测听:BAEP检测具有无创、客观、可靠、稳定、不受镇静睡眠和意识状态的影响等优点,因此已成为最常应用的客观测听法。通过记录不同声强刺激下的BAEP,从而得出BAEP的反应阈,据此可以估计受检者的客观听阈,达到客观测听的目的。这种方法尤其适用于小儿甚至是新生儿的检测,同时还能够反映听觉传导路的功能状态,对于新生儿的脑干功能和听力发育状况以及早期进行听力干预可以提供重要的诊断依据,目前已成为新生儿听力判断的重要手段。

但是,BAEP的测听结果与纯音测听的结果是有区别的。纯音测听是声机械波听力级(HL)标准,其测试结果的“分贝”数就是听力计上的“dBHL"数:如果测试结果小于25dBHL,受检者听力正常;如果超过这个限度,受检者听力就有了损失;超过的数值越大,听力损失就越重;如果大于90dBHL,就是极重度聋了。而BAEP测听是电机械波声压级(SPL)标准或小样本听力级(nHL)标准,其测试结果SPL比nHL大35分贝左右、nHL比HL大20分贝左右:比如BAEP测试结果是135dBSPL,真实的听力应该是100dBnHL或80dBHL,所以听力超过80dBHL的BAEP一般都测不出来了,而如果BAEP能测出肯定波形则听力一般就不会超过80dBHL。

五、BAEP的局限性

BAEP的改变是非特异性的,多种影响因素和病变均可引起BAEP的异常,因此对于BAEP的异常分析必须密切结合临床的资料;同时,BAEP检测使用的刺激短声频谱很宽,对人耳的音频兴奋区在低强度时为2000~4000Hz,在高强度时可扩大到8000Hz以上,可使听神经同步兴奋,从而记录到清晰的反应波,但是这种短声不能象纯音那样具有频率选择性,因此不能反映受检者听力损失的具体频段,对于部分早期高频听力丧失的受检者会出现假阴性(即BAEP正常),对于具有残存低频听力的受检者会出现假阳性(即BAEP缺失)的结果;而且BAEP的电位波幅很小,易受噪音信号干扰,导致波形分辨困难;这些问题都有待于进一步的研究和解决。

第三节 视觉诱发电位

视觉诱发电位(VEP)是通过视觉刺激引起的枕部大脑皮层的电位变化,根据视觉刺激方式的不同可将其分为两种,即闪光刺激的VEP和图像刺激的VEP。在临床上,最常检测的是图像刺激的VEP,所用的刺激图像为显示器上出现的黑白棋盘方格图,因黑白方格交替转换,故又称为模式翻转VEP,主要应用于临床视觉障碍的辅助诊断。

一、VEP的检测方法

VEP的检测在一般检查室条件普通暗环境下即可进行,能够在完全避光的暗室环境中进行效果则更好。显示器位置同受检者双眼水平、距受检者1~2m,屏幕大小34cm×27cm,平均亮度50cd/m,对比度80%,显示器上的黑白棋盘格每格10,翻转频率为1~2次/秒。受检者取坐位,单眼水平注视显示器屏幕中央,另一眼用软垫遮住,两眼分别进行检测(一般先检测正常侧或病变较轻的一侧,而后再检测患侧或病变较重的一侧)。

在枕部头皮任一部位均可记录到VEP,但波幅最大的部位是在枕骨粗隆上5cm中线处,因此常把记录电极的Ra置于此处,Rr置于前额中部。选用的参数为原始灵敏度10μV/D,扫描时程30ms/D,叠加平均100~200次。

二、VEP的基本波形

模式翻转VEP的波形主要由负正负三个波组成,类似于“V”字形。三个波按极性和潜伏期范围分别称为N75、P100和N145,其中N75的波幅较小,部分正常人也可记录不到;P100的波幅较大,平均5-20μV(但波动范围较大),所有正常人均可记录到,是视觉刺激在枕区皮层引发的第一个正相波,其峰值潜伏期的变化范围也较小,一般在95~110ms之间,反映了视觉通路的传导时间,是临床应用和诊断价值最大的一个电位;N145出现在P100之后,所有正常人虽都可记录到,但其波幅和潜伏期的变动范围相当大。

目前认为VEP的起源主要是由中心视野3°~6°的视网膜的电活动所诱发的,并沿视神经当视神经的兴奋冲动被传至枕部皮层时,大锥体细胞的胞体首先兴奋除极,在皮层表面即可记录到一个正电位;而当除极过程到达锥体细胞顶树突时,电位极性偏转,则记录到一个负电位。附图2-26是双眼VEP的正常实时检测图例。

三、VEP的诊断标准

对记录到的两眼VEP分别测定P100的峰值潜伏期和波幅并进行双侧的对比分析,其正常的诊断标准为:P100的潜伏期小于110ms,两眼P100潜伏期的侧差小于3.0ms,两眼P100波幅的侧差小于50%。

不符合上述条件的VEP均属异常,但VEP的异常改变是非特异性的,凡是能引起视觉传导路功能障碍的病变都可导致VEP的异常,表现为P100潜伏期的延长(大于110ms)、波幅的降低直至波形缺失、两眼侧差的增大等。依据VEP波形异常的程度可将其区分为轻度异常、中度异常和重度异常:①P100潜伏期延长或两眼侧差大于3.0ms,但波形和波幅基本正常时可诊断为轻度异常;②P100潜伏期明显延长且波幅明显降低时可诊断为中度异常;③VEP缺失记录不到肯定的波形时可诊断为重度异常。

四、VEP的诊断价值

VEP的检测可以反映视觉传导路的功能状态,目前主要应用于临床视觉障碍的辅助诊断,但均不具有特异性。

1.视神经炎:视神经炎所致VEP的最显著变化是P100的潜伏期延长,大约90%的患者VEP检测可出现潜伏期的延长,且平均延长30~35ms,甚至在视力恢复正常后潜伏期的延长仍持续存在。在急性期P100的波幅常是降低的,随着视力的恢复波幅可回升至正常范围。

当VEP的潜伏期和波幅都在正常范围内时,比较两眼的侧差有时可以发现有临床意义的异常变化,侧差增大常提示在一侧视觉通路上有小的病灶。

2.多发性硬化:鉴于VEP可发现视觉通路的隐匿性病变,故VEP检测对多发性硬化的诊断具有重要意义,其VEP的特征性变化为P100的潜伏期延长,但并不具有特异性。

3.视路压迫性病变:眶内或眶后肿瘤、垂体瘤、蝶骨翼和前床突的脑膜瘤等都可压迫视觉通路而引起VEP出现异常变化,这种异常可在视觉受损的临床表现发生之前即被检测出来,说明VEP检测具有较高的敏感性。压迫性病变所致的VEP异常主要表现为波形和分布的变化,如反应缺失或波幅明显降低,也可以是两眼VEP的明显不对称,但潜伏期多无明显变化,部分病例VEP的潜伏期延长可能是慢性压迫导致视神经脱髓鞘所引起的。压迫解除后,随着视力的改善VEP可恢复正常;若术后视力恢复但VEP无好转,则说明减压不全或有手术损伤;而对于术后病人的追踪复查,可以早期发现肿瘤的复发。

五、VEP的局限性

VEP的改变缺乏特异性,多种影响因素和病变均可引起VEP的异常,其临床价值较为有限,且总体阳性率偏低。影响VEP的因素主要有:①受检者的年龄。婴幼儿VEP的潜伏期较长、波幅偏低,随着年龄的增长VEP潜伏期逐渐缩短、波幅增高,至8~10岁时接近成人水平,在20~60岁之间VEP很稳定,60岁以后VEP的潜伏期随年龄的增长而明显延长。②刺激速率。检测VEP通常使用低频刺激,若增加刺激速率(即黑白棋盘格的翻转频率),则VEP的潜伏期和波形均可发生明显的变化。③图形的亮度、对比度和图形中黑白方格的大小。图形亮度和对比度增加以及图形中方格增大时,VEP的潜伏期缩短、波幅增高。④受检者的视力矫正和瞳孔大小。屈光不正或药物扩瞳都会使模式刺激在视网膜上的视觉质量降低,从而造成VEP的潜伏期延长、波幅降低。⑤受检者的注意程度。VEP检测时需要受检者水平注视显示器上的图形,若注意力不集中会明显影响检测结果,对于眼睑水肿以致睁眼困难的患者尚需要辅助器械撑开眼睑进行检测。

第四节 体感诱发电位

体感诱发电位(SEP)包括由外周感觉刺激引发的周围神经、脊髓、脑干和大脑皮层的一系列电位变化。按潜伏期的长短可分为长潜伏期和短潜伏期SEP,按起源部位的差异可分为皮层和皮层下SEP,按刺激方法的不同可分为电刺激和机械刺激引发的SEP,按记录电极与电位发生源的远近可分为远场和近场SEP。在临床上,最常检测的是电脉冲刺激神经干或神经末梢所引发的皮层近场短潜伏期SEP,主要应用于脊髓功能的判断和体感通路中枢传导时间的测定。

一、SEP的检测方法

SEP的检测与前述神经电图的检测方法类似,在周围混合神经干或特定区域的皮肤表面给予适当的电刺激,在大脑皮层体感区的头皮表面记录电刺激所引发的电位变化受检者取平卧位,闭目全身放松,分别检测左右两侧上下肢的SEP。刺激点在上肢是腕部的正中神经、尺神经或手部的拇指、中指、小指,在下肢是踝部的胫神经或腘部的腓神经。刺激电极阴极和阳极的位置同神经电图感觉传导速度测定时的位置,刺激脉宽0.1~0.2ms,刺激频率2~4次/秒,刺激强度上肢10~15mA、下肢15~25mA(略在运动阈值之上,以能观察到被刺激神经所支配肌肉出现轻微的抽动为宜)。

记录点在头皮上相当于上下肢的皮层体感区,上肢SEP记录电极的Ra位于头顶中央后2cm、刺激点对侧耳屏上7cm处,下肢SEP记录电极的Ra位于头顶中央后2cm,Rr均位于前额中部。选用的参数为原始灵敏度5μV/D,扫描时程15ms/D,叠加平均200~300次。

二、SEP的基本波形

上下肢皮层短潜伏期SEP的波形由多个波组成,类似于“W”形,由于波幅很小,一般在1μV左右,因此常需将记录到的原始波形进行数字模拟图像放大,才能够最终辨别出确切的波形。刺激正中神经、尺神经和手指皮肤所记录到的SEP波形和潜伏期都基本相同,刺激胫神经、腓神经所记录到的SEP波形和潜伏期也基本相同。

上肢SEP的第一个负向波是起源于大脑皮层体感区的第一个电位,反映了上肢体感通路的传导时间,在周围神经传导功能正常的前提下可以反映颈髓至大脑皮层的中枢段感觉传导时间,称为N20,是临床应用和诊断价值最大的一个电位。下肢SEP的第一个正向波是起源于大脑皮层体感区的第一个电位,反映了下肢体感通路的传导时间,在周围神经传导功能正常的前提下可以反映腰骶髓至大脑皮层的中枢段感觉传导时间,称为P40,也是临床应用和诊断价值最大的一个电位。

目前除了N20和P40外,SEP的波形起源多数尚不清楚。而且SEP的波形构成明显受年龄、性别、身高、意识水平以及记录电极的定位等多种因素的影响,尤其是受周围神经传导功能的影响,如果存在周围神经疾病时其SEP会出现明显的异常,因此为了检测脊髓的传导功能和体感通路的中枢传导时间,必须先确定周围神经的传导功能是正常的,在此前提下进行SEP的检测才有意义,并需使用统一的检测方法以保证记录波形的可比性。

三、SEP的诊断标准

在确定周围神经传导功能正常的前提下,对记录到的两上肢SEP分别测定Nm的峰值潜伏期并进行双侧的对比分析,对记录到的两下肢SEP分别测定P40的峰值潜伏期并进行双侧的对比分析。由于SEP的波幅很小,且正常变化的范围较大,因此波幅的高低一般仅作为参考。附图2-27是正常成人双侧上下肢SEP的实时检测图例。

上肢SEP的正常诊断标准为:N20的潜伏期小于22ms,两侧的侧差小于2.0ms。下肢SEP的正常诊断标准为:P40的潜伏期小于44ms,两侧的侧差小于4.0ms。两侧上肢或下肢SEP波幅的侧差一般应小于50%。

不符合上述条件的SEP均属异常,但SEP的异常改变是非特异性的,凡是能引起体感传导路功能障碍的病变都可导致SEP的异常,表现为N20或P40潜伏期的延长、波幅的降低直至波形缺失、两侧侧差的增大等。依据SEP波形异常的程度可将其区分为轻度异常、中度异常和重度异常:①N20或P40潜伏期延长或两侧侧差增大,但波形和波幅基本正常时可诊断为轻度异常;②N20或P40潜伏期明显延长且波幅明显降低时可诊断为中度异常;③SEP缺失记录不到肯定的波形时可诊断为重度异常。

四、SEP的诊断价值

SEP的检测可以反映上下肢体感传导路的功能状态,目前主要用于临床脊髓传导功能的判断和中枢神经系统疾病的辅助诊断,但SEP异常只提示体感通路存在有病变,而要确定其具体的病因和部位尚需结合临床全面考虑。

1.臂丛神经损伤:SEP检测对周围神经疾病的诊断帮助不大,但对于臂丛神经损伤的诊断却是个例外。臂丛神经损伤存在节前损伤和节后损伤之分:节前损伤因为病变部位在后根神经节的近端,刺激其远端相应神经引发的感觉神经动作电位(SNAP)仍然正常,但皮层SEP缺失;节后损伤因为病变部位在后根神经节的远端,刺激其远端相应神经引发的SNAP和SEP均显示异常,如SNAP和SEP尚存在常提示为不全损伤,若均缺失常提示为完全损伤。同时,根据刺激不同皮区分别记录相应神经的SNAP和皮层SEP的方法还可以进一步对臂丛神经损伤的神经根进行定位诊断,其定位标准是:肌皮神经(刺激前臂桡侧)“C5”,桡浅神经(刺激虎口)“C6”,正中神经(刺激腕部)“C6~T1”,尺神经(刺激前臂尺侧)“C8~T1”,拇指“C6”,中指“C7”,小指“C8~T1”。但这些方法对臂丛神经节前合并节后损伤的诊断尚有一定不足。

2.脊髓病变:脊髓的病变和损伤常可引起SEP的改变,表现为N20或P40潜伏期的延长直至波形缺失,在排除周围神经疾病和颅脑损伤的前提下,上下肢SEP均异常提示颈髓以上至脑干的病变,上肢SEP正常下肢SEP异常提示腰骶髓至颈髓的病变。如果能够在刺激下肢神经时在颈、胸、腰椎体多部位多导同步地记录脊髓的SEP,则可更加明确地对脊髓节段性病变进行定位诊断,但这在实际操作中尚有许多困难,并不容易实现。另外,目前皮层SEP检测业已大量应用于脊髓外科手术的术中监护,为脊髓损伤的早期诊断和预后判断提供帮助。

3.多发性硬化:其异常表现为N20及P40潜伏期的明显延长,波幅降低。提示在周围神经传导功能正常的情况下,中枢神经系统的脱髓鞘病变导致中枢传导时间的明显延长,这种改变在多发性硬化的缓解期仍存在,在复发期更加明显。

4.肌阵挛性癫痫:该病SEP的异常变化非常特殊,主要表现为正中神经SEP的皮层电位波幅异常增高,且仅见于进行性肌阵挛癫痫的病人,其他类型的肌阵挛SEP正常,因此SEP检测对肌阵挛的诊断和分类具有一定的价值,但其原理尚不清楚。

5.脑外伤、昏迷与脑死亡:重度脑外伤病人的SEP波形可基本正常也可缺失,波形正常者预后良好或仅轻度残废,波形缺失者多死亡或重度残废;创伤性和非创伤性昏迷病人的SEP可正常也可表现为中枢传导时间延长直至缺失,SEP正常者预后良好,SEP异常者预后不良;临床诊断为脑死亡的病人进行SEP检测,部分病人尚能记录到简单的波形,晚期则均缺失。

6.测定周围神经的传导速度:利用周围神经兴奋双向传导的特性,也可以通过SEP的检测来间接地测定周围神经的传导速度,尤其是肢体近段或深部的神经。例如坐骨神经:在坐骨神经的不同位置进行表面电刺激(如腘窝、臀下等),分别记录皮层SEP,以P40潜伏期的差值作为两刺激点间神经传导的时间,测量两刺激点间的距离,据此即可计算出两刺激点间坐骨神经的传导速度。

五、SEP的局限性

SEP的波形起源和意义多数至今尚不明确,大量的基础研究尚存在争议;而且SEP的改变缺乏特异性,多种影响因素和病变均可引起SEP的异常;其敏感性也较差,波幅很小,极易受到干扰从而导致波形分辨困难;尤其是当合并有周围神经疾病时,SEP的记录更加困难,其对中枢神经系统病变的诊断可靠性就更差。解决这些问题才能使SEP的检测更好地应用于临床。

第五节 运动诱发电位

在体表对头部的大脑皮层运动区或颈部、腰部的脊髓给予适当的刺激,可以引起肢体肌肉的收缩,这时在肌肉表面记录到的电位变化即称为运动诱发电位(MEP)。根据刺激方法的不同可分为磁刺激MEP和电刺激MEP。在临床上,最常检测的是磁刺激MEP,主要应用于运动功能障碍的鉴别诊断和运动传导路中枢传导时间的测定,但至今仍处于临床应用研究阶段。

一、MEP的检测方法

MEP的检测与前述神经电图的检测方法类似,但需要使用特制的磁刺激器,在体表对大脑或脊髓给予适当的磁刺激,在上下肢的肌肉表面记录诱发产生的复合肌肉动作电位(CMAP)。这是由于大脑和脊髓的位置较深,且有骨质保护,所以必须使用特殊的磁刺激手段才能达到刺激兴奋的目的。

受检者取平卧位,闭目全身放松。磁刺激器位于头顶中央(Cz)或背侧颈(C7)、腰(L1)水平的脊柱中央,中心磁场强度2.0T(Tesla)左右,使用单次刺激。记录点分别在上、下肢的小指展肌和胫骨前肌,记录电极的Ra和Rr位置同神经电图中运动传导速度测定时的位置。选用的参数为原始灵敏度1mV/D,扫描时程5ms/D。

二、MEP的基本波形

MEP记录的实际上是收缩肌肉的CMAP,但与神经电图相比波形存在明显的不稳定性,需要多次重复(3~5次),尤其是下肢的电位波幅较小,有时必须在肌肉主动轻微收缩起易化作用时才能引出。

对记录到的CMAP测定其波形的起始潜伏期,它反映了从刺激点兴奋到引起记录肌肉收缩所用的最短时间。以头部和颈部多次刺激、小指展肌记录的CMAP起始潜伏期平均值作为上肢MEP的潜伏期(BL和CL),并进行左右两侧的对比分析,按照公式CMCT=BL-CL则可计算出兴奋从大脑皮层至颈部脊髓的传导时间,即中枢运动传导时间(CMCT);以头部和腰部多次刺激、胫骨前肌记录的CMAP起始潜伏期平均值作为下肢MEP的潜伏期(BL和LL),并进行左右两侧的对比分析,按照公式CMCT=BL-LL则可计算出兴奋从大脑皮层至腰部脊髓的中枢运动传导时间;而鉴于MEP的波幅很小且正常变化的范围太大,一般仅作为参考。

MEP应用于临床的时间较短,尚有许多问题有待解决,且MEP受年龄、性别、身高和设备等诸多因素的影响,临床应用受到许多限制。

三、MEP的诊断标准

上肢MEP的正常诊断标准为:BL小于25 ms,两侧侧差小于3.5 ms;CL小于14 ms,两侧侧差小于2.0 ms;CMCT小于12.5 ms。下肢SEP的正常诊断标准为:BL小于31 ms,两侧侧差小于3.5 ms;LL小于17 ms,两侧侧差小于2.5 ms;CMCT小于17.5 ms。

不符合上述条件的MEP均属异常,但MEP的异常改变也是非特异性的,凡是能引起运动传导路功能障碍的病变都可导致MEP的异常,表现为BL、CL、比或CMCT的延长、两侧侧差的增大直至波形的缺失等。若BL、CL、LL延长,CMCT正常则提示周围性损害;若BL、CL、LL及CMCT均延长则提示中枢性损害;若上肢CMCT正常下肢CMCT延长则提示颈髓以下腰骶髓以上中枢性损害;若上下肢CMCT均延长则提示颈髓以上中枢性损害;若MEP波形完全缺失则提示损害的程度较重;但这些标准均不具有定性和定位的诊断价值。