“可回收功能” 引领瓣膜2.0时代

文/本刊记者 郭潇雅

VitaFlowTM II的瓣膜释放可回收功能,使我国在瓣膜技术上走在了世界的前列。

复旦大学附属中山医院葛均波院士

介入瓣膜是21世纪新兴的一种治疗心脏瓣膜疾病的解决方案,其技术原理是将瓣膜压缩成条状,装载到输送系统,然后沿着血管输送到原心脏瓣膜的位置,释放后替换病变的瓣膜。介入瓣膜在为广大患者治疗疾病的同时,也带来了心血管医学领域的巨大变革。

然而,既往一代介入瓣膜在做手术时,当瓣膜到达指定位置释放完毕后,就无法再收回到输送系统,因此也没有再次调整的机会。如果瓣膜放错位置而出现并发症,或者瓣膜效果不理想,几乎无逆转的可能。

2018年1月31日,复旦大学附属中山医院(以下简称“中山医院”)葛均波院士团队使用国产可回收瓣膜(VitaFlowTM II)成功完成一例经导管主动脉瓣置换(TAVR)手术,率先在国内开启了“可回收瓣膜”器械的临床研究,标志着我国的TAVR瓣膜进入了2.0时代。

自主研发 攻坚克难

TAVR是一项革命性新技术,是当前心血管技术的“明星”。它的出现虽已有15年,但却仍然是一项相对年轻的技术,仍在不断发展和完善中。

医生在TAVR手术过程中,经常会有一些创新的想法。但由于一方面没有足够的时间和精力去做深入调研,另一方面缺少工程学、材料学等相关领域的专业知识,导致一些很有价值的、可以真正带来技术革新的想法,往往无法产品化、产业化。

为此,2010年,中山大学开始与上海微创心通医疗科技有限公司(以下简称“微创心通”)合作,成立了专项小组,研究经导管主动脉瓣置换技术,并在其后三四年间取得重大突破。2014年,葛均波院士主刀并成功完成了VitaFlow首例人体植入。

葛均波告诉《中国医院院长》,在使用第一代瓣膜做TAVR手术过程中,发现其对精确定位要求特别高,对医生的手术经验以及团队配合的要求更高,在临床推广方面存在一定的局限性。经过研究讨论,一致认为瓣膜应具有“可回收”的功能,结合中山医院对解剖、病理的理解以及术中器械的使用心得,二代可回收输送系统的调研与设计随即展开。

葛均波介绍,微创心通是一个思维活跃、注重协同、追求不断创新并对产品性能要求精益求精的技术型团队,由精通影像学、心内科及心外科的医生专家小组与精通工程学的厂家研发小组共同组成,微创心通与中山大学一起承担了该项目的核心研发任务。

在研发前期,科研团队花了很长时间进行市场调研以及需求定义。通过研读文献、分析解剖结构等方法,一起总结同类产品的优缺点,从而明确市场需求并逐步完成需求定义。

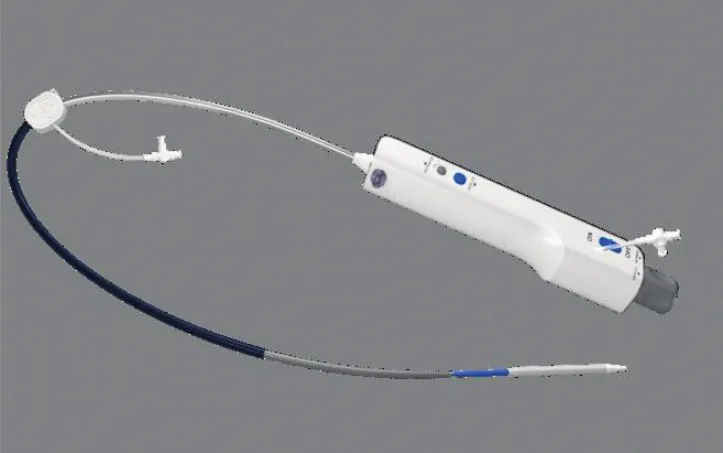

微创心通一位工程师说道:“经过市场调研,我们发现国外主流同类产品的鞘管设计都是单向弯曲的,这增加了过弓操作的难度,也给准确定位带来很大的挑战。针对这个临床需求,我们做了大量的研究和努力。通过无数次的实验与改良,最后我们团队创新性地提出了增强内外管设计并优化了鞘管的结构,在保证释放的稳定性和准确性的同时,在国际范围首次实现了多向弯曲功能,很大程度上降低了对血管的损伤,并减少了血管并发症的发生概率。”

产品的设计阶段相对较快,在上海市科学技术委员会的资金支持下,中山医院通过和国内外心血管介入治疗领域专家密切的沟通以及相关领域顶尖供应商的战略合作,在反复的验证中逐步调整、雕琢,最终定型设计,使研发取得了重大成果。

特点鲜明 前景广阔

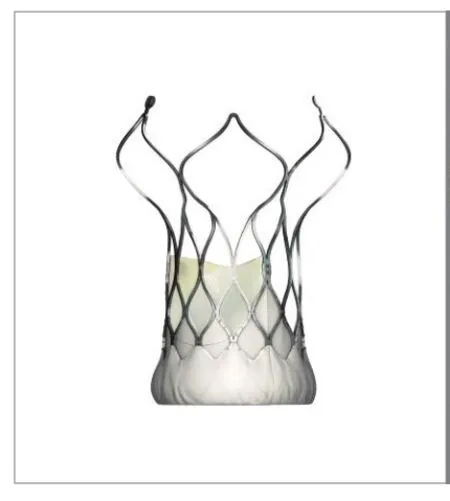

目前,国外指南已将TAVR推荐为外科手术禁忌、高危以及中危患者的主动脉瓣狭窄(AS)患者的首选治疗手段。而国际市场却仍以CoreValve、Sapien、Sapien XT等第一代主动脉瓣为主。据了解,CoreValve瓣膜由镍钛合金支架和猪心包瓣膜构成,为自膨胀的瓣膜,而Sapien系列瓣膜由钴铬合金及牛心包瓣膜构成,为球囊扩张式的瓣膜。尽管美国医疗器械巨头美敦力公司刚刚推出瓣膜的“可回收输送系统”,并已在欧美等国家上市,但其产品的鞘管是单向弯曲设计,不利于临床操作。

葛均波告诉记者,第一代瓣膜尺寸输送系统比较大,为18F或以上,且没有防瓣周漏设计,瓣周漏发生概率比较高,起搏器植入导致冠脉堵塞的发生率也比较高。与之相比,国产可回收瓣膜具有可回收和防瓣周漏功能,故属于二代介入瓣膜,适用于目前所有自膨胀介入瓣膜手术。其可回收功能,给予术者再次调整机会,如果出现瓣膜位置不理想或者出现并发症,可以收回瓣膜,再次调整植入,可显著提高生存率并减少并发症。

1 VitaFlowTM II 介入性主动脉瓣膜

2 VitaFlowTM II 可回收输送系统

此外,这款可回收瓣膜输送系统增强了内外管结构,在保证释放的稳定性和准确性的同时,实现了多向弯曲功能,从而降低对血管的损伤,减少血管并发症的几率。针对中国老年患者股动脉较细的特点,研发团队还设置了内联导管鞘,实现了一体化穿刺功能,可直接建立血管通路,减小创口。而小规模瓣膜适应16F小型输送外径,不仅提升了产品的兼容性,还有效减少了外周血管的并发症。

一位业内人士表示,这款VitaFlowTM II可回收输送瓣膜在结构上通过创新性的鞘管设计,实现了瓣膜释放可回收功能,将很大程度上解决“定位难”问题,将为新一代的介入瓣膜应用提供临床经验,在有效提高手术成功率的同时也为术者提供了便利,满足介入手术在精准度方面的需求,利于大规模临床推广。

葛均波对记者说道,VitaFlowTM II具备的二代经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统,极大地提高了手术成功率,降低了并发症及手术操作难度。大规模投入市场后,它将逐步取代不可回收输送系统的第一代瓣膜。目前,VitaFlowTM II已经吸引了国内外各大医疗器械厂家的关注,希望在厂商工程师的帮助下,下一代瓣膜产品可以实现可调节支撑力的反馈,并争取做到更小的外管尺寸。

据悉,VitaFlowTM II在中山医院成功完成首例植入后,以葛均波院士为主要研究者的全国多中心临床注册研究也将随即启动。