准噶尔盆地南缘绿洲-荒漠过渡带植被斑块格局土壤水盐及养分分布特征的分析

闫珂,杨广*,李发东,何新林,李鹏飞,陈东,王泽林,李玥

(1 石河子大学水利建筑工程学院/现代节水灌溉兵团重点实验室,新疆石河子832003;2 中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101)

斑块状植被由不连续的植被斑块和裸地斑块镶嵌而成,是干旱半干旱地区常见的植被景观格局[1-5]。斑块状格局一般分布在荒漠—绿洲过渡带,植被覆盖度相对较低,一般在10%-30%左右,是干旱区生态过程和水文过程共同作用的结果。准噶尔盆地地处我国西北干旱内陆区,毗邻我国第二大沙漠古尔班通古特沙漠[6-10],植被生长发育主要靠大气降水或局部地下渗透水来维持[11],绿洲- 荒漠交错带发育着许多斑块状、条带状的天然植被或灌丛沙堆,形成以梭梭为主要荒漠植被的斑块状景观格局。有关该区域斑块状植被的形成演化、空间格局近年来受到了越来越多的关注[12]。土壤水分决定了整个生态系统的水热平衡[13],在干旱半干旱地区土壤水分更加决定了土壤特性,土壤水盐与养分的分布一定程度上影响了植被的分布格局,而局部的地貌特征又可以通过平衡土壤水分来影响土壤异质性进而调节植被分布[14-15]。张凯等[16]对民勤绿洲- 荒漠交错带进行研究表明土壤含水率最大值出现在绿洲区,最小值出现在过渡区。

本文针对准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠交错带斑块格局这一特殊植被分布情况,通过对植被斑块与裸地斑块土壤水分、盐分和养分采样、对比与分析,得出土壤水分、盐分、温度、八大离子及Ph 值的分布规律。本文研究结果可以为该区域斑块格局形成机理研究提供基础依据和科学支撑。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

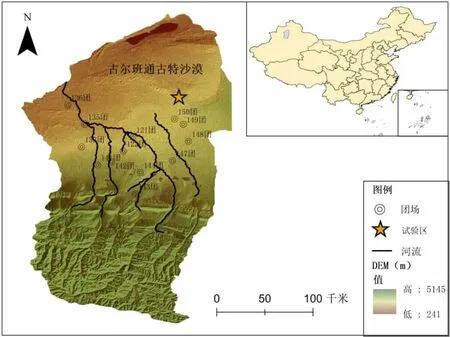

试验区位于准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠交错带(图1),东经86°15′58″E,北纬45°16′53″N,年降雨量100 mm,年蒸发量为1000-1500 mm,无地表径流,植被覆盖率为30%左右。地下水潜水埋深为6-7 m,在2017年8月、9月、10月别对植被斑块和裸地斑块的土壤水分、盐分、温度、养分进行采集和测定。

图1 试验点地理位置图Fig.1 Location map of test points

准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠交错带典型斑块状格局选取相邻的植被斑块和裸地斑块布置对比实验,分别对植被斑块和裸地斑块的土壤理化性质进行监测,结果见表1。

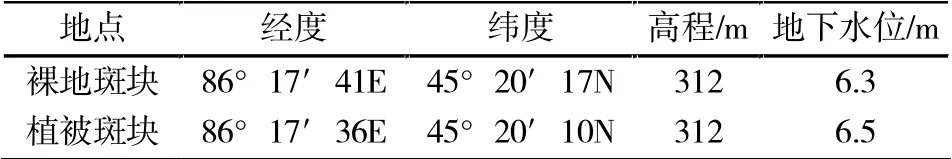

表1 沙漠观测点地理坐标Tab.1 Geographical coordinates of desert observation points

1.2 试验方案

1.2.1 水分、温度和盐分

采用ENVIdata-DT 探头式水温盐监测系统,分别对植被斑块代表性梭梭和裸地斑块土壤进行温度、水分及盐分的监测。水温盐探头埋于深度为0-180 cm 的土层内,每30 cm 为一个土层。

1.2.2 养分离子

同期内对植被斑块和裸地斑块的土壤进行样品采集,采样深度为0-180 cm,每30 cm 采样,进行土壤pH 值、八大离子和总盐的测定。

1.2.3 数据分析

本文采用室内试验分析和数学分析相结合的方法分析数据,并用ArcGIS、Origin 绘图软件绘图。

试验采样周期时间为2017年8-10月。

2 分析与讨论

2.1 土壤温度

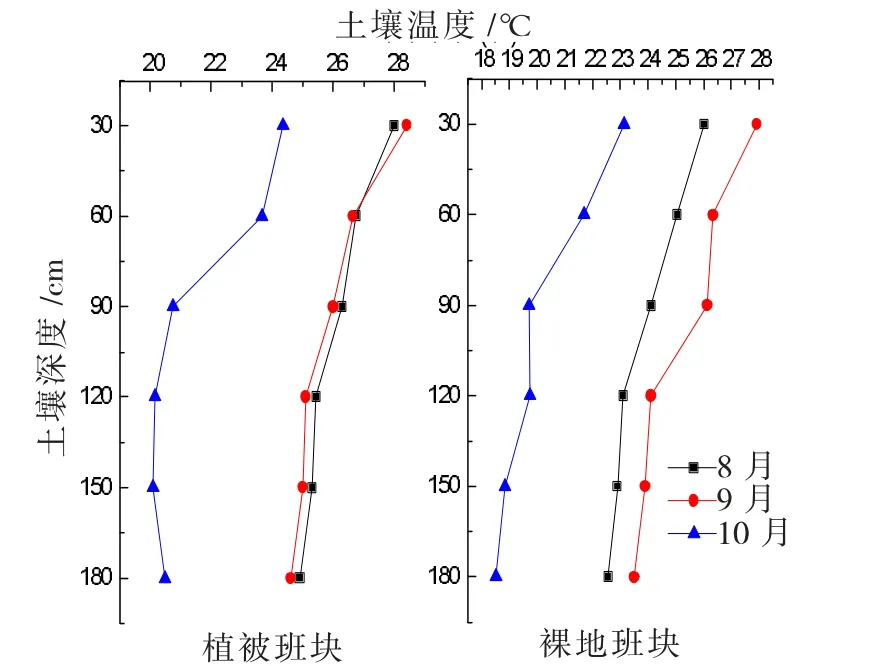

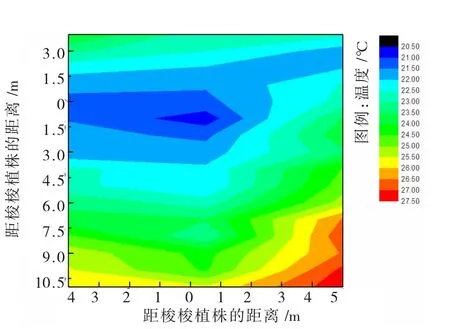

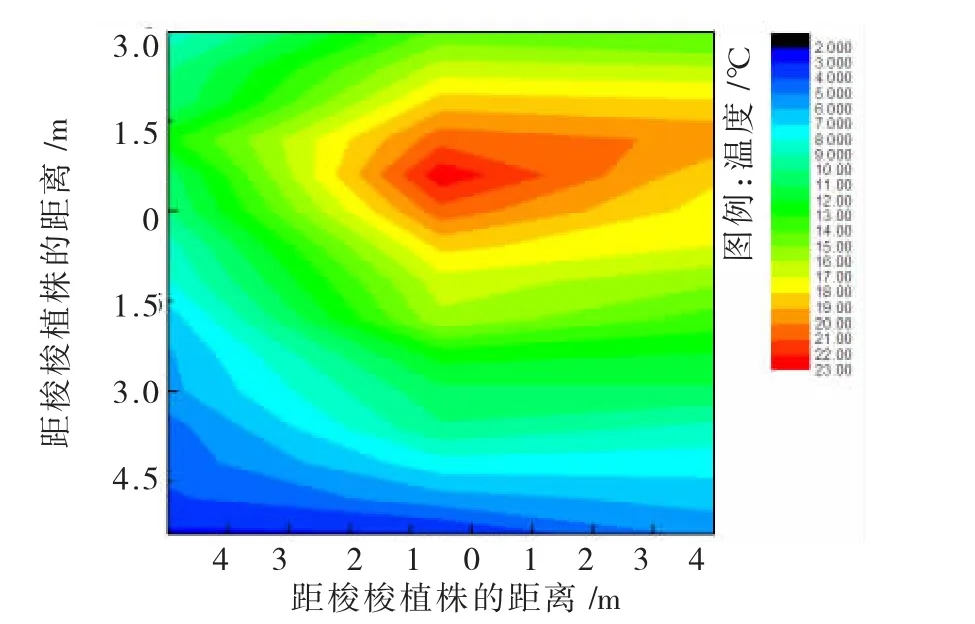

结果(图2、图3)显示:

(1)裸地斑块与植被斑块的土壤温度均随土壤深度的增加逐渐降低。这是由于8月温度高太阳辐射大,地表温度受环境影响大,故导致地表温度偏高。随着土壤深度增加环境因子对土壤作用越来越小,故较深层土壤的温度小幅变化直至稳定。植被覆盖会削弱太阳辐射和光照等,使得植被斑块受环境因子作用变小导致植被斑块成为低温中心,裸地斑块成为高温中心,沿植被斑块向裸地斑块逐渐增温的分布特征,形成以植被斑块为中心的“冷岛效应”。

(2)随着时间的推移,植被斑块土壤温度表现为:8月>9月>10月;裸地斑块则表现为:9月>8月>10月。这是由于植被覆盖导致土壤温度受环境因子影响削弱从而降低温度。

图2 土壤温度时空分布图Fig.2 temporal and spatial distribution

图3 “冷岛效应”图Fig.3 "cold island effect" map of soil temperature

2.2 土壤水分

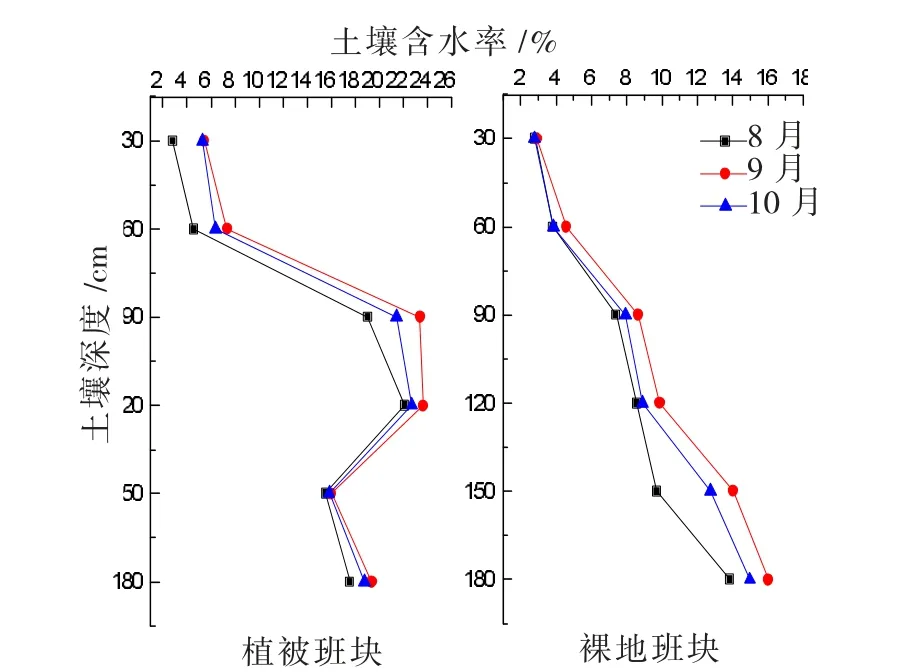

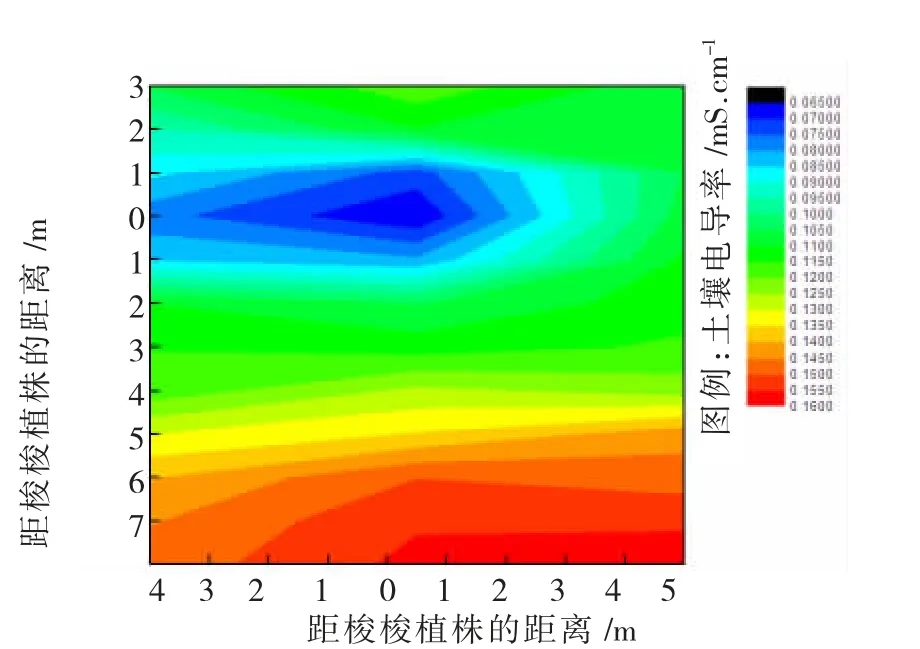

通过ENVIdata-DT 探头式水温盐监测系统得出不同土层土壤含水率变化情况(图4)及以梭梭植株为中心原点绘出土壤含水率的“湿岛”图(图5)。

图4 土壤含水率时空变化情况Fig.4 temporal and spatial variation

图5 以梭梭为中心的“湿岛”图Fig.5 "wet island" centered on of soil moisture content Haloxylonammodendron

由图4、图5可见:

(1)植被斑块和裸地斑块土壤含水率随着土层深度的增加均呈现出明显的反“S”型分布,即先增大后减小再增大的变化规律。其中,植被斑块表层土壤含水率较低,在30 cm 处约为2.8%,随着土层深度的增加到120 cm,土壤含水率逐渐增大到22.12%;裸地斑块土壤含水率随着土壤深度增加而逐渐增大,在30 cm 处最小,约为2.8%,而后逐渐增大,当土层深度为180 cm 时,土壤含水率增大到13.83%。

(2)植被斑块上由于梭梭的生长和覆盖减少蒸发,加之梭梭的根系主要集中在距土表50-120 cm 的土层[17-18],根系吸收水分供植物生长,故植被斑块土壤含水率明显大于裸地斑块,其中梭梭植株的湿度最高,逐渐向外围降低,形成了以梭梭为中心的“湿岛”。

(3)9月为雨季,少量的降雨会导致土壤含水率小幅上涨[19-20],故各层土壤的含水率均随着月的增大不同程度先增大后减小,表现为9月>10月>8月。

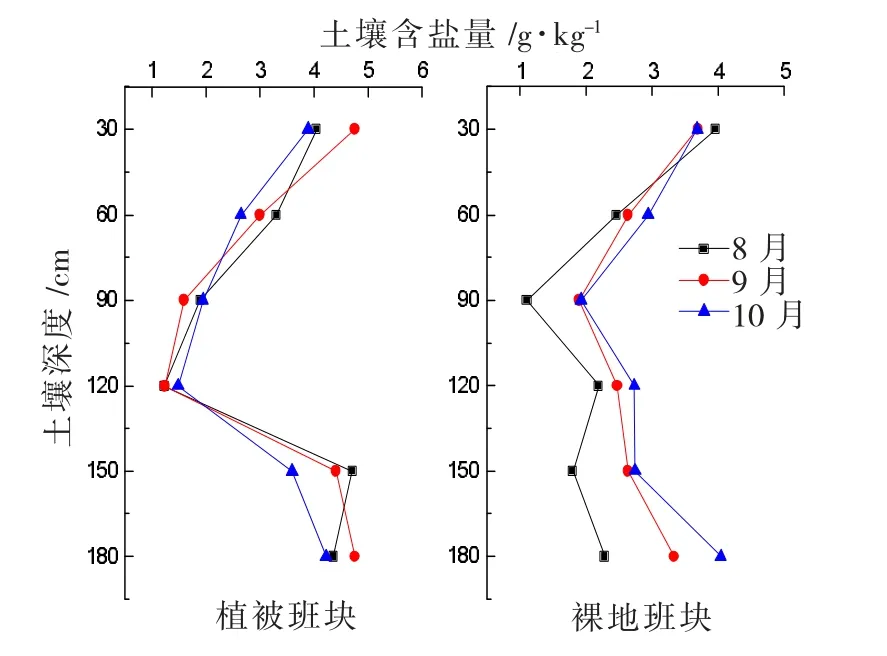

2.3 土壤盐分

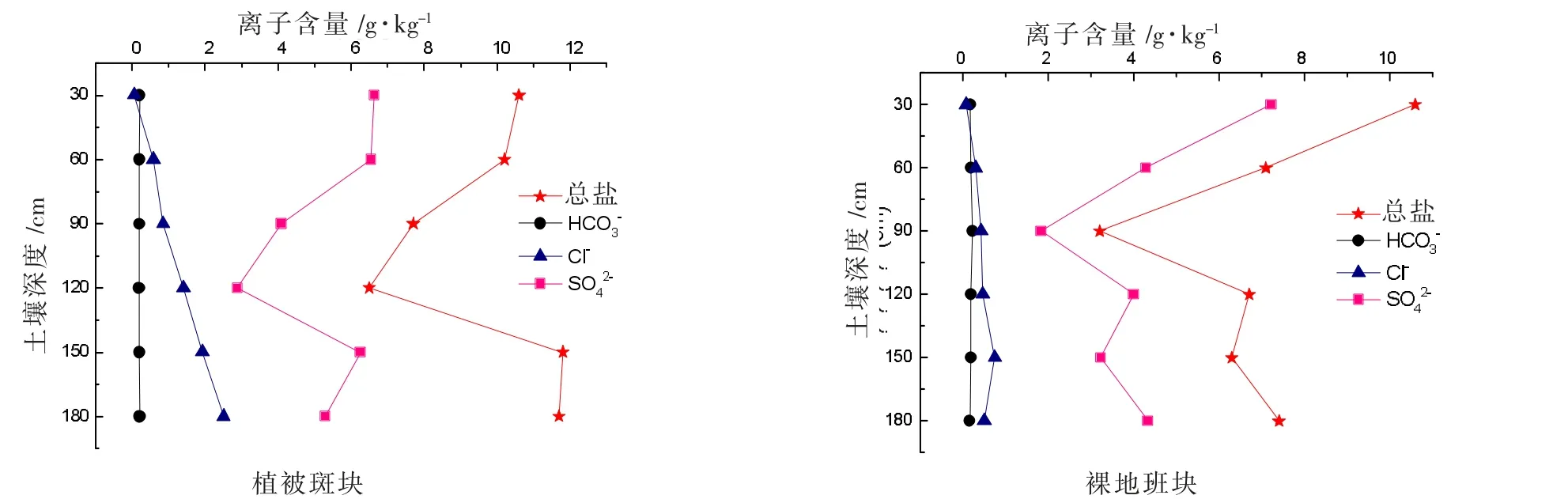

土壤盐分结果(图6、图7)显示:

(1)植被斑块与裸地斑块的土壤总盐含量均呈“正S 型”曲线。土壤表层含盐量高是因为荒漠温度高导致地下水蒸发,盐分在土壤表层富集。植被斑块的土壤含盐量明显小于裸地斑块,以梭梭植株为

图6 土壤含盐量时空分布图Fig.6 spatial and temporal distribution

2.4 土壤养分

土壤养分见图8和图9。

由图8可知:

(1)植被斑块和裸地斑块土壤总盐与阴离子之间的关系相似。

(2)土壤总盐与SO42-相关性极强,其次是Cl-,与HCO3-相关性不大。土壤八大离子中阴离子以SO42-和Cl-为主,植被斑块和裸地斑块土壤中阴离子的变化规律相同:SO42-随着土壤深度的增加先减最低点逐渐往周围递增,形成了以梭梭为中心的低盐区,这说明梭梭根系对地下水有一定的贮存能力,且梭梭作为耐盐植被,它的树干茎流可以带走盐分从而降低土壤含盐量,这也是梭梭叶表面上有白色晶体析出的原因。

(2)植被斑块由于大量植被覆盖受气候温度影响大,故8、9、10月土壤含盐量明显随着月份增加而增大表现为:10月>9月>8月。相对而言,裸地斑块土壤含盐量趋于稳定,随时间增加并没有明显变化。后增,Cl-则随土壤深度的增加逐渐增大。SO42-呈现出明显浅集表聚的分布特征,而Cl-则往土壤深处迁移。

图7 以梭梭为中心的“低盐区”Fig.7 "low salinity area" centered on of soil salinity Haloxylonammodendron

(3) 土壤离子中HCO3-含量最低,这是因为HCO3-主要来源于CO2的水解反应而绿洲- 荒漠交错带土壤水分少导致的。

(4)准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠交错带土壤中盐分以硫酸盐和氯化物为主,最主要以硫酸盐为主。

图8 土壤阴离子分布Fig.8 distribution of soil anion

图9 土壤阳离子分布Fig.9 distribution of soil cation

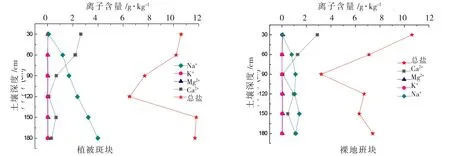

由图9可知:

(1)植被斑块和裸地斑块土壤总盐与阳离子之间的关系相似。

(2)土壤总盐与Ca2+相关性极强,其次是Na+,与K+和Mg2+相关性不大,这与文献[21-23]研究结果一致。土壤八大离子中阳离子以Ca2+和Na+为主,Ca2+随着土壤深度的增加先减后增呈现出明显浅集表聚的分布特征,而Na+则随土壤深度的增加逐渐加大往土壤深处迁移,这是由于土壤胶体对Na+的吸附能力大于对Ca2+的吸附导致Ca2+随水分蒸发富集于地表。

Ca2+与Na+呈现相反的变化趋势,这是由于在土壤盐分相互转化过程中Ca2+与Na+为主要的置换对象,故钙盐下降钠盐就会相应上升。

(3)阳离子中K+和Mg2+的含量最低,且与阴离子中HCO3-的含量相当,这表示K+和Mg2+在土壤中以碳酸氢钾和碳酸氢镁的形式存在。

(4)综上所述,准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠交错带土壤中盐分以硫酸钙、硫酸钠、氯化钠为主。绿洲- 荒漠交错带土壤pH 值均在8-9.5 范围内,根据标准划分该研究区土壤属弱碱性土。

3 讨论

(1)植被斑块由于梭梭覆盖土壤水分明显大于裸地斑块,形成以梭梭植株为中心的“湿岛”,说明梭梭具有极强的自集水特性。这与杨艳凤等[24]发现梭梭的自集水功能使得其根区土壤存在明显的“湿岛”研究结论一致。

(2)本研究得出由于植被覆盖降低太阳辐射植被斑块土壤温度小于裸地斑块土壤温度,这就形成以植被斑块为低温中心,以裸地斑块为高温中心,沿植被斑块向裸地斑块逐渐增温的分布特征,形成以植被斑块为中心的“冷岛效应”。这与马永刚等[25]在塔里木南缘绿洲所做的“冷岛效应”结论一致。

(3)本研究得出的结论针对于局部斑块,需将试验范围扩大来得到植被斑块和裸地斑块之间的水分传输和响应机制,为绿洲- 荒漠交错带斑块状格局土壤的水分运移模型提供基础。

4 结论

(1) 在准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠过渡带,土壤温度形成以植被斑块为中心的“冷岛效应”;植被斑块土壤水分呈明显反“S”型分布,形成以梭梭植株为中心的“湿岛”;植被斑块与裸地斑块土壤总盐含量均呈“正S 型”曲线,并形成以梭梭植株为中心的“低盐区”。

(2)准噶尔盆地南缘绿洲- 荒漠过渡带植被斑块与裸地斑块pH 值均在8-9.5 呈弱碱性,土壤八大离子中阳离子以Ca2+和Na+为主,阴离子以SO42-和Cl-为主。其中SO42-和Ca2+呈现出明显浅集表聚的分布特征,少部分离子往土壤深处迁移,如Cl-和Na+,表明该过渡带土壤中盐分以硫酸钙、硫酸钠和氯化钠为主。