约翰·威廉姆斯电影音乐作品分析

●张 巍

(中国铁路文工团,北京,100032)

约翰·威廉姆斯是20世纪乃至当今世界上最具影响力的作曲家之一,他的作品涉猎范围很广,有音乐会作品,也有为各种大型活动而创作的音乐,但大家最为熟知的还是他的电影音乐作品,耳熟能详的有很多。接下来我想分析几段他不同时期不同风格具有代表性的电影音乐片段。

一、史诗类影片音乐——《星球大战》主题音乐分析

谈到约翰·威廉姆斯的电影音乐就不得不谈到《星球大战》,这部电影音乐的主题使得全世界的乐迷们都记住了约翰·威廉姆斯。这段气势磅礴的音乐曾经一度代表了美国形象,以至于20世纪80年代美国所实施的战略防御计划都被称为“星球大战计划”,这个计划的宣传片音乐就是电影《星球大战》的主题音乐,时至21世纪的几部《星球大战》的续集仍然沿用这个音乐主题。

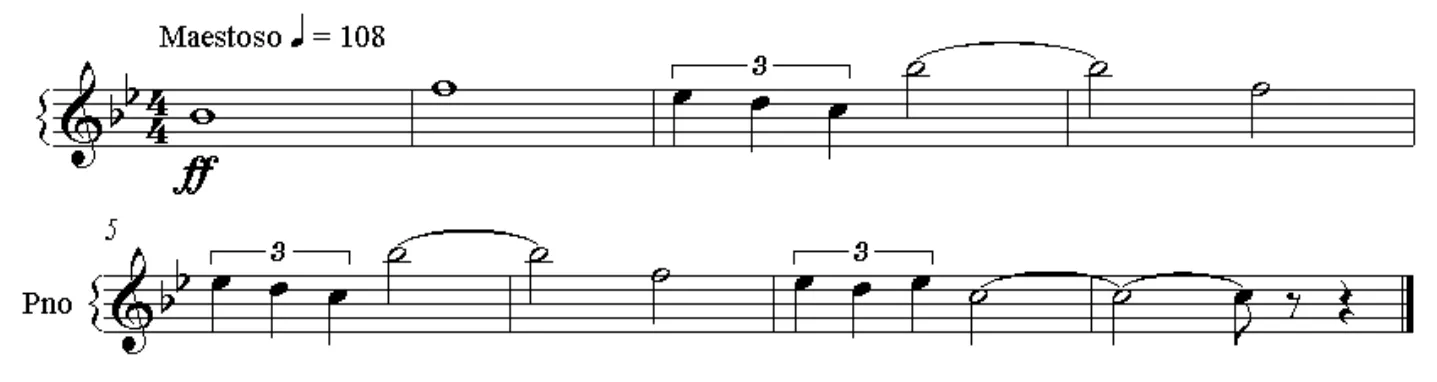

电影音乐的画面依然历历在目:在烟波浩渺的太空中,正义军团的飞船正朝着胜利的方向驶去,在这个过程中有冒险、传奇、爱情和战斗。整个主题音乐从结构上看似乎是一个回旋曲式的结构,引子(1-3小节)、A部分(4-67小节,其中细化为a-b-a1)、B部分(68-97小节,其中细化为c-d)、A1部分(98-129小节,其中细化为连接- a2-b1-a3)、C部分(130-147小节,细化为e)、A2(148-167小节,细化为a4-b2)、尾声(168-结尾)。从a主题旋律上看,由四五度音程的跳进为主体,以七度为特点音程,并结合三连音的级进,从而体现出它的旋律特征(见谱例1)。

谱例1:

谱例1的旋律特征也影响到了约翰·威廉姆斯此后电影的音乐主题写作,如《超人》、《夺宝奇兵》的主题音乐等。在伴奏声部当中也使用了三连音的特征,同时在不同的节拍点上给予旋律上的支持(见谱例2)。

接下来的主题重复乐队织体发生变化,木管和弦乐的音型使得主题画面更加有灿烂感。b主题延续了三连音的织体并使其做分解和弦式的流动,加上一段具有浪漫主义色彩的旋律似乎使音乐趋于缓和。值得注意的是约翰·威廉姆斯对乐队低音的使用,在这种调性音乐的写作当中他并不是像常规的写作思维那样,只要是有和声音层的存在,乐队低音就要有所伴随,这里的低音似乎只是在需要的时候出现,而且并不与和声音层同步。a1主题再次出现的时候由圆号和弦乐队奏出,铜管组的其他声部做之前a的伴奏律动,木管组则是做色彩性流动。这种乐队配置也是在约翰·威廉姆斯的主题性音乐当中经常见到的,甚至在好莱坞其他的电影音乐当中也经常能见到。本段落的结尾处音乐开始发生变化,由一组基于四度和声的三连音节奏型连接到了下一个段落。音乐的情绪开始带有神秘色彩,这种神秘色彩由两组相差小二度的大三和弦构成。

谱例2:

随着乐队织体的变淡,加上短笛的一句简短的独奏,使这种神秘色彩透出了一股灵异气息,这也恰恰符合了电影画面中奇异的外星生物,想象出来的生态环境以及充满奇幻色彩的旅程。

在此需要提及的是,关于约翰·威廉姆斯《星球大战》的音乐灵感的一部分,来自于英国作曲家霍尔斯特的《行星组曲》。音乐由主调音乐过渡到调性模糊的段落,从而出现了完全不同的音乐风格。约翰·威廉姆斯直接引用了《火星-战神》的部分动机,在其中又插入了《星球大战》的音乐主题。

主题再次变化重复过后是由大提琴和中提琴奏出的一段长线条优美的旋律,为了保持律动,一提和二提声部依然保持八分音符的流动。再一次出现A主题后是由B主题的变化引出的尾声。

这个主题音乐的调性安排以及旋律化和声音层都沿用了《行星组曲》的一些手法。如同中音功能上的转调(A1到C部分的调性安排由C大调到E大调),还有尾声部分的旋律化和声音层等等。

《星球大战》的电影音乐打破了当时电影产业不愿意使用大型交响音乐来为电影配乐的尴尬局面,并且以此开创了美国好莱坞大片电影音乐的先河。

二、科幻、悬疑类影片音乐——《第三类接触》片段音乐分析

《第三类接触》是与《星球大战》同年拍摄的,影片采取多线平等发展的结构,描述数名不同年龄背景的人在多个地方接触到不明飞行物体的异象,他们象着了魔一样被吸引进去,最后不约而同地聚集在美国的沙漠迎接外星人的降临。

作为一部科幻电影,《第三类接触》的主题音乐风格与《星球大战》完全不同。虽然约翰·威廉姆斯的名气很大,但在当时电影公司的老板们曾表明不希望导演斯皮尔伯格让威廉姆斯来为《第三类接触》配乐,一是因为当时交响乐配乐的接受度尚未受到信任;二是他们深怕约翰·威廉姆斯会写出一部与《星球大战》差不多的作品。

在这部电影中,他们开始了一段不同寻常的亲密合作,两人一起对电影的剧本和配乐概念进行构思和创作,并在影片中将两者结合起来共同发展。在这两年合作期间,他们共同为影片创作了一段5个音符组成的简单主旋律,作为影片中代表外星生命的象征和其与地球人间进行接触的信号。约翰还使用了音乐手语来表现这5个音符,最终在片中由一位人类科学家用来与外星生命进行交流①。

实际上早在《第三类接触》真正开拍前,约翰·威廉姆斯就参与了这部电影的构思,他实在不想在最后的关头退出,所以他要求电影公司给他一个解释的机会,当约翰·威廉姆斯被问到:你真得觉得你能够完成一部和《星球大战》完全不同的科幻电影的管弦配乐吗?威廉斯的答案很直接:当然,那就是《第三类接触》,它绝对会是完全不同的!而约翰·威廉姆斯的确做到了。《第三类接触》的电影音乐不仅有着几个具有印象主义风格的主题,而且结合画面融入了当时颇为前卫的作曲手法,还使用了当时处于比较初级阶段的电子音乐的因素。可见,约翰·威廉姆斯在20世纪70年代中后期创作精力之旺盛,以及他对现代派创作手法和新音色、新音响的应用与追求。

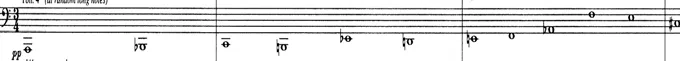

笔者要分析的是《Excerpts From Close Encounters of The Third Kind》(《第三类接触》选段)的配乐片段,这段音乐当中节选了整部电影音乐中的比较重要的主题并加以连接,其中有Opening(幕前曲)、The Mothership(母舰)、The Visitors-Bye(来访者的道别)以及End Titles(片尾曲)等等。不难看出电影音乐的开始使用了音块的手法,并以秒数的方式来控制音乐的长短,类似这样的手法在整部电影音乐当中都有所使用(见谱例3)。

谱例3:

这种音响直接给予听众以提示,这是以往的电影音乐当中所没有过的音响效果,也预示了电影内容的非常规思维。随着乐队的增长,音乐以一个以C为低音的大三和弦结束了短暂的类似前奏的幕前曲,带来一种人性的力量,好似在告诉观众,这并不是一部彻底的悬疑、恐怖的外星人影片。

随即由一提、二提的音块似的长音引出了音乐的第二部分:母舰。在影片当中,这个段落是整部电影的高潮,音乐的处理也是这样的。一艘巨大的外星飞船缓缓的由山的后面移动到茫然不知所措的人群上空,并徐徐地降落到人们事先准备好的空地上面。笔者把此段音乐分为三个部分:A.母舰的出现;B.母舰的移动;C.母舰的降落。在A部分当中仍然延续了音块的使用,并且增加了音块的滑动(见谱例4),同时,还是用了带音高的自由演奏的手法(见谱例5、6),

谱例4:

谱例5:

谱例6:

在电影中,人们并不知道外星人到访地球的具体目的,所以心中充满了惊恐与疑惑,且这种情绪贯穿了整部电影的大半部分。作曲家使用一些特殊的音乐手法,使音乐听上去嘈杂且恐怖,正是电影的剧情的需要。

B部分仍然保持了音乐的嘈杂,打击乐的独立声部和木管的色彩性音型,交相呼应,造就了音乐斑斓陆离、光影交错之感,恰到好处地贴切了电影中母舰五彩缤纷的灯光。从织体层上来看分为三种:1.弦乐、木管高音声部中的和声式旋律音层;2.弦乐、木管低音声部中的流动音层;3.打击乐组的色彩音层。8小节后发生变化,铜管加入旋律层,木管高音做色彩性音型。在和声式旋律音层中运用了两种和声类型:

(一)二度关系为主(见谱例7)。

谱例7:

(二)三度关系为主(见谱例8)。

谱例8:

C部分是乐队音响的增长,分两个音层:1.弦乐不同音高的流动音层;2.铜管加木管的长音和声音层。两个音层的变化又分为两个阶段:第一个阶段是渐强阶段,和声音层是以音块式音响为基础,音乐的最强处开始是渐弱阶段,流动声部以C大调音阶为基础,和声音层也以此为基础,C大调七个音全部在和声中体现,音乐在音响上变得不再那么刺激,也似乎提示给了观众们外星人的来意。音乐随之减弱,母舰也降落到了地面。

短暂的连接音乐出现了具有印象主义风格的旋律,由此引出了来访者的主题。此后的音乐进入了调性阶段,音乐不再恐怖、嘈杂,整个后半段是音乐旋律化的增长过程,逐步把音乐推向又一次高潮。笔者把之后的音乐分为两个部分:1.与来访者的交流;2.来访者的告别。第一部分可分为A、A1,两段体结构,由弦乐奏出的优美的旋律加上钢片琴和竖琴琶音式的织体,音乐听上好似在诉说站在人们面前的外星人既真实又朦胧的感觉。在A段落的结尾处出现了著名的五音动机,回顾影片当中人类与外星人之间用音乐的方式交流的过程。

论及到此,想到约翰·威廉姆斯在创作本片音乐的一个小插曲,用音乐与外星人沟通,对一个作曲家而言是很迷人的构想,虽然威廉姆斯从来不根据剧本写音乐,不过这一次,斯皮尔伯格却是连完整的剧本都未拿出来就找上门来约他作曲了,因为斯皮尔伯格表示先要有与外星人沟通的主题,电影才能拍摄,在电影拍摄过程中就要用这个主题了,不能事后再来写作,所以威廉姆斯只好在没有剧本,也没有电影的情形下,凭斯皮尔伯格的说明,先写好了主题,好让他可以开拍电影。斯皮尔伯格的要求并不高,只要五个音就足够,但这五个音前后修改了很多次才让斯皮尔伯格满意。威廉姆斯记得当时曾跟斯皮尔伯格表示过,其实七个、或八个音的主题也不错,而且他可以有更好的发挥空间,但斯皮尔伯格不肯答应,而且一再强调只要五个音,多一个少一个都不行,因为斯皮尔伯格不希望这个主题听起来像“旋律”,他希望这个主题只是一个讯号,就像门铃的”叮咚!”那样的讯号,多于五个音就会像旋律了,而少于五个音又太单调,所以他只要五个音。威廉姆斯记得自己大概写了300多个五音主题,但是斯皮尔伯格一直没有满意,反而说一定还可以有别的吧!他们索性找了个数学家朋友,问问看以十二音来排列组合之下,五个音的主题究竟能有多少可能,答案在一个小时之后出来了,约134000个!大家都警觉到再这样找下去会没完没了的,所以他们决定仔细再回去试试先前的300多个,终于,他们圈出了其中的1个主题。隔天约翰·威廉姆斯又带了一些新的主题,斯皮尔伯格听完忽然说,我想听听昨天的那个,然后不知道为什么,斯皮尔伯格一再的比较,渐渐地把注意力放在同一个上,有一天终于说:我想,就是它了,它应该是我们能找到最好的了。然后约翰·威廉姆斯根据这个主题,用keyborads录制了一些“母舰”登陆的音乐构想和与外星人对话的音乐,斯皮尔伯格终于可以拿着这个提前诞生的音乐,去拍电影了。

通过这个小小的插曲,笔者了解到一些作曲家和电影导演之间的交流方式和创作过程,也由此看到电影与音乐密不可分的程度,还有音乐本身的特殊性与复杂性,五个音的组合方式竟有134000种,可能还不包括音色、音域、节奏安排等等,当然,对于约翰·威廉姆斯来说不管这五个音是什么样的,都是他对于本片音乐的写作素材,他所作的就是把这个素材很好地应用到影片和配乐当中去。

随后的第二部分又可以分为A-B-A1-尾声,三段体结构。A段落可以看到约翰·威廉姆斯常用的织体结构,整体上分为三个层次:流动音层、旋律音层以及和声音层。随着5个小节的连接,音乐进入B段,五音主题由铜管组辉煌的奏出,把音乐再次推向一个新的高潮,电影画面中“母舰”全景升空镜头也随之出现。值得注意的是,B段的小结构又可分为b-c-b1,加上之后的A1段的再现部分,从整体结构上形成了拱形的结构感。随着飞船渐渐远去,音乐也逐渐减弱,在尾声中再次重复五音主题。

《第三类接触》和《星球大战》几乎同时推出,在音乐主题上,威廉姆斯更加提升了《第三类接触》的水准与价值,斯皮尔伯格认为约翰·威廉姆斯的音乐向来是他的电影中的角色之一。如同在电影《大白鲨》中有三个主角,加上鲨鱼,总共是四个角色,而第五个角色便是约翰·威廉姆斯的音乐,那是电影中不可分割的部分,只不过在《第三类接触》中,约翰·威廉姆斯的音乐不仅是电影中的角色之一,而且是主要角色。

三、惊悚类影片音乐——《侏罗纪公园》片段音乐分析

电影《侏罗纪公园》是1993年北美的票房冠军,讲述了一个在人工培育恐龙的野生公园小岛上的科幻故事。约翰·威廉姆斯与斯皮尔伯格再次合作,为该片作曲。

配乐中的两个主题:优美辽阔的Theme From JurassicPark(侏罗纪公园主题)、气势如虹的End Credits(片尾曲)。可以说是20世纪90年代电影配乐中最具份量的代表作之一。Journey To The Island(去往岛上的旅程)的配乐是由前两个主题串联而成,精彩的描绘出前往恐龙岛的兴奋,恐龙岛的壮丽以及目睹恐龙时的惊叹与感动,旋律优美且充满戏剧性与丰富性。

约翰·威廉姆斯又一次在电影配乐中展现了高超的作曲功底和驾驭能力,整部配乐具有丰富的变化性和戏剧张力,既能体现科幻电影音乐的壮阔波澜,也能表现一部惊悚电影音乐的紧张与刺激,但其中又不乏纯真的美感,尤其是主题旋律,壮美辽阔,充满梦想,致使《侏罗纪公园》的配乐成为约翰·威廉姆斯近年来最具代表性的作品之一。

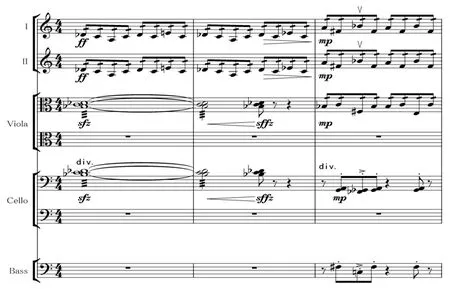

影片中不乏紧张的画面和场景,笔者截取一段具有约翰·威廉姆斯写作风格与特征的段落来进行分析。这段名为《Between A Truck And A Long Fall》的段落讲述了一场营救的画面,男主人公为了解救挂在树上的游览车中的男孩,不得不与时间赛跑,因为游览车正从高高的树上慢慢坠落,男主人公与男孩在车的下方必须快速地爬到地面上,否则就被游览车砸到。

笔者把音乐的发展脉络分为三个部分:A部分(1-17小节)、B部分(18-34小节)、C(34小节-结束)。

音乐由铜管和弦乐类似小音块的长音加上一提琴的八分音符的快速律动直接引入紧张的情绪,木管半音阶似的冲向高音更能形象地体现树枝断裂、千钧一发的危险。铜管的点状演奏和无规律的重音以变化及定音鼓的加入都在加重危险紧张的情绪(见谱例9)。

谱例9:

音乐的发展似乎都在围绕着某个中心音展开,开头的两个小节音高C-#F-C。在第5小节音乐有一个小停顿,紧接着乐队全奏上扬,那辆游览车在下坠、稍停、更大幅度地下坠。

A部分音乐的音层可分为三个层次:

(一)主要织体层,作用在于保持音乐的律动和紧张的情绪(见谱例10)。

谱例10:

(二)次要织体层,强调主要织体层的重音变化,主、次要层次由铜管和弦乐队之间同时进行或互为主次(见谱例11)。

谱例11:

(三)色彩音层,主要由木管组和打击乐器组构成,在于更加强调紧张情绪和画面的紧张点。

第7小节处,主要音层由小号、圆号声部承担,铜管其余声部加上弦乐队承担次要音层,中心音高的变化为C-bA。在第12小节处一提的长音使得无规律重音变化较多的音乐显得更加紧凑。

A部分的结尾处主要织体由木管接手,通过圆号的长音引出B部分。主、次要织体的概念依然存在,但是乐队的色彩有了明显的变化,弦乐组延续了主要织体的律动,以级进的模式向高音区移动,使得音乐紧张力度加大。木管组承担了次要织体,之后长号加入。随着木管再一次的短暂上扬,在第24小节处音乐的主次音层的形态完全发生变化,小号的双吐十六分音符的音型占据了主要,并且以四分音符为单位形成了旋律线。与之伴随的是圆号的点奏和长号的对奏,弦乐和铜管则以不同的形式重复铜管声部。随着音乐的不断紧凑,情绪更加紧张,音乐出现了由高到低各个乐器组分奏的长音和弦,此时电影的画面也正是最危险的最后一次下坠。

人和车都坠到了地面,但是紧张的氛围并没有结束,音乐进行到了C部分,弦乐音块似的长音为主体,其他乐器做填充。最终危险结束,音乐渐弱。

从音高的角度讲,本段落可分为三类:1.柱式和声性;2.旋律性;3.前两种的结合。

第一类又分为两种形式:1.音块式的和声,这些都是以半音音高为基准的(见谱例12)。

谱例12:

2.三、四度叠置的和声(见谱例12.5)

谱例12.5:

3.高叠和声,这类和声在乐曲当中主要是以点状节奏型、柱式或分解的形式出现的(见谱例13)。

谱例13:

第二类分为如下两种形式:1.环绕某音式的,以某个音为基准,上下做三度以内的音程跳动(见谱例14)。

谱例14:

2.半音阶式的快速上行(见谱例15)或分解和弦式的快速上行(见谱例16)。

谱例15:

谱例16:

这些元素大多出现在木管组和打击乐组。

第三类分为两种形式:1.流动音型当中形成的音程或和声层(见谱例17)。

谱例17:

2.以三个音为单位的和声层跟随以非协和音程为基准的旋律形成的和声性旋律(见谱例18)。

谱例18:

总体来说,不协和和弦与不协和音程所构成的织体和旋律体现了紧张的氛围,加上乐队重音的变化和色彩分层的使用使得音乐具有戏剧张力,既符合画面的内容又提升了剧情给予观众的紧张感,即使将电影配乐本身独立出来欣赏,也依然独具魅力,这也是约翰·威廉姆斯电影音乐写作的特征之一。

四、写实类影片音乐——《猫鼠游戏》主题音乐分析

《猫鼠游戏》是笔者个人很喜欢的一部电影作品,电影音乐本身简单且符合剧情。电影(Catch me if you can)2002年发行,中文译名为《猫鼠游戏》,讲述的是从1964年到1966年之间,17岁的弗兰克·阿巴内尔离家出走,在流浪的过程中利用他精湛的伪造技术和巧舌如簧的口才成功地“扮演”了医生、教授、首席检察官助理等各种显赫人物,骗取钱财和信任无数,活得潇洒快活。他不但伪造空投银行支票从银行诈骗了250多万美金,还冒充航空公司的飞行员免费周游世界各地。为此,他被FBI列为头号通缉犯——有史以来年纪最小的头号通缉犯。为了将他捉拿归案,FBI探员卡尔·汉拉蒂(汉克斯)与弗兰克展开了一场“猫捉老鼠”似的真人游戏,似乎每次就在卡尔马上要抓住弗兰克的时候,后者刚好比前者早一步逃脱了。为了早日交差,卡尔舍家弃子,对弗兰克穷追不舍。他既痛恨弗兰科所犯下的罪行和对自己的戏弄,却又不自觉地佩服他的聪明才智。渐渐地,兵与贼之间产生了形同父子的友情和默契,变得不再那么冷酷无情。

斯皮尔伯格在《猫鼠游戏》配乐专辑简介中写道,威廉姆斯的配乐重现了20世纪五六十年代爵士乐盛行时的风采,但你不会误以为是在说查利·帕克、迈尔斯·戴维斯或戴夫·布鲁贝克这些爵士大师,相信不会有人会想到这么去比较。事实上这是一部标准的异想天开般的悬念电影配乐,萨克斯独奏只在其中起着点缀的效果。其中还穿插了20世纪中叶的一些流行歌曲,如:Frank Sinatra的“Come Fly With Me”,Stan Getz和Astrud Gilberto的“The Girl From Ipanema”等②。

笔者在此要讲的是电影的片头音乐,约翰·威廉姆斯采用音乐抽象地叙述了影片剧情,配合片头当中标记牌式的动画人物,让观众在进入正片之前就已经在头脑中对影片有了某些模糊的印象,这种印象包括男主人公的性格、大致的剧情和影片给予观众的情绪。片头音乐在正片当中出现的场景也都是那些追与逃之间类似游戏似的场景,与电影配乐本身体现出来的情绪一样,这些场景多少带有些晦涩和冷幽默。

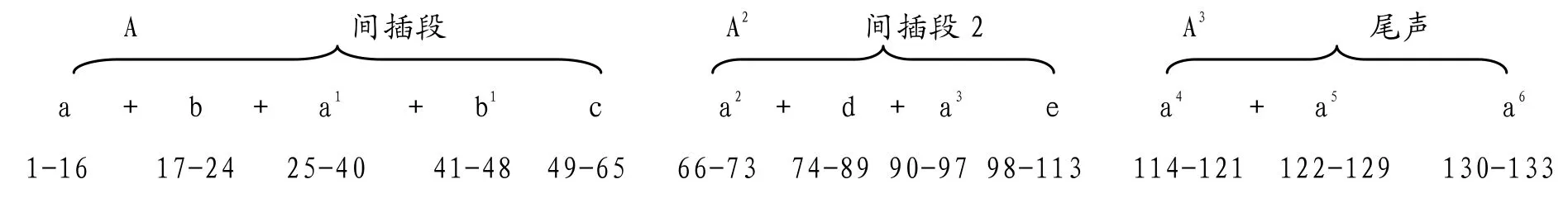

作曲家在影片中大量地应用了萨克斯为主奏乐器,片头音乐听上去更像是一首萨克斯协奏曲(见图示)。

由于A3再现部分调性变换,从曲式结构上看,像是不太完整的奏鸣曲结构。a主题乐思简单,但极其符合男主人公聪明机智而因年龄太小心理并不成熟的个性(见谱例19)。

谱例19:

加上乐队队员嘘声和响指的运用更显得主题简洁且透着几分灵气。b主题是一个带有倚音的长音,有一丝刻板,但符合FBI探员卡尔·汉拉蒂执着果敢的个性,其随后的变化能够看出b是来源于a主题(见谱例20)。

谱例20:

在a当中主题的呈现伴随一个辅助声部,与主题形成音程性旋律,a1的主题重复当中去掉了辅助声部,取而代之的是流动声部,这也是约翰·威廉姆斯在处理音乐重复的时候惯用手法之一。

间插段是一段布鲁斯音乐,浓郁的美国风味,与A段完全不同的两种音乐风格,仿佛一下子把听众带到了20世纪60年代的美国。这段布鲁斯音乐只有两个声部,调性却很模糊,萨克斯和颤音琴同时演奏相同的旋律,有几分乡村酒吧的音乐味道,又不乏朦胧感;另一个声部是独奏贝斯声部,运用了行走低音的手法。

约翰·威廉姆斯认为爵士音乐的写作对他自己来说是一种“回归”,因为在20世纪五六十年代,正值年轻的威廉姆斯创作过诸多爵士音乐,他说:“这对我来说就像是个‘循环’,一个回归的循环。”

音乐进入A2部分,a2加入了弦乐的长音,使得音乐带有些许晦涩和灰暗的感觉,似是提示男主角聪明的伪装下有着灰暗的心理。接着是由a主题不断变化而形成的d,变化的手法也很简单,不断重复和乐队上的加厚,给音乐带来了紧张感。

紧接着的间插段2,调性模糊,整个段落都是由和弦的整体移动构成,从效果上来说,很像爵士音乐当中的Fusion。其中有两种和声方式(见谱例21、22)。

谱例21:

谱例22:

之后的A3与尾声部,主题再次出现,简单的重复,加了些许流动声部,音乐感觉越来越安静,随着两声响指而结束。

电影《猫鼠游戏》的配乐风格跨度很大,在气质上不同于以往作品,片头的萨克斯音乐清新明快。这源于电影本身给予作曲家的想象力量。威廉姆斯从影片中抽取了三个萨克斯段落,改编成一部中音萨克斯和交响乐队的协奏曲。

不论在电影配乐的质量、数量,还是所得荣誉上。笔者认为,约翰·威廉姆斯的成功之处在于他延续了晚期浪漫主义、印象主义以及新民族主义等音乐风格,并结合不同影片的内容与时代特色,把古典音乐风格在电影音乐中加以延展。其作品有意无意地迎合了古典乐迷们对于听觉上的新需求,他的音乐在一定程度上做到了雅俗共赏。电影配乐随着影片内容的变换游离于不同的地域、时代、情绪与风格,因此电影音乐本身就是多元化的体现。约翰·威廉姆斯很好地把这种多元化融入到了以管弦音乐为基础的电影音乐创作中,各种音乐风格的无缝融合,相应的作曲手法的使用,加上音乐与画面的配合,无论是创作还是欣赏都独具魅力。

注释:

①自“中文维基百科”约翰·威廉斯词条。

②摘自John Williams中文站-影视配乐大师约翰·威廉姆斯乐迷站[EB/OL].http://www.john williams.top

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例