助学课堂理念下的古诗词教学策略

秦艳

小学语文助学课堂是笔者于2012年提出的教学改革项目,是国家课程校本化、师本化的基层实践。助学课堂就是指帮助学生学会学习、促进学生主动发展的课堂,让学生亲历知识形成的过程,只在学生学习遇到困难的时候,教师或同伴给予一定的帮助。在教学中,尊重学生的个性差异,注重学生的合作互补。

王宁教授在《语文核心素养与语文课程的特质》一文中指出:“语文核心素养是学生在積极主动的语言实践活动中构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的个体言语经验和言语品质;是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力、思维方法和思维品质,是基于正确的情感、态度和价值观的审美情趣和文化感受能力的综合体现。”[1]借鉴《普通高中语文课程标准(2017年版)》中对语文核心素养的界定,小学阶段的语文核心素养主要包括语言积累与运用、思维发展与提升、审美欣赏与创造、文化体悟与传承四个方面,其中,“语言积累与运用”是核心。语文助学课堂概括出助言意转换、助能力形成、助思维发展、助审美提升的教学策略就是对语文核心素养的具体落实。本文尝试阐述这“四助”教学策略在古诗词教学中的丰富内涵。

一、助言意的深度转换

从言到意的转换,指向语文教学中的言语理解,即学生通过阅读以文本为对象的言语作品,对文本有了自己的理解与感悟;从意到言的转换,指向语文教学中的言语表达,即学生对文本的理解与感悟要运用语言表达出来。通过助言意转换,让学生学会阅读课文的内容,体会文章的主旨,揣摩文章的表达,这也是语文教学的基本任务。从某种意义上来说,助言意转换教学策略主要指向语言积累与运用这个核心素养。

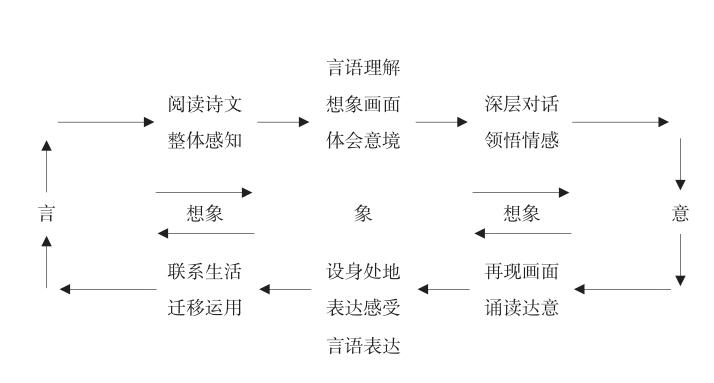

对于古诗词教学来说,助言意转换有着更加重要的意义。谢榛说:“凡作诗不宜逼真,如朝行远望,青山佳色,隐然可爱,其烟霞变幻,难于名状;及登临非复奇观,唯片石数树而已。远近所不同者,妙在含糊。”[2]多数诗歌的情感不是直接表达的,而是隐含在诗歌的字里行间,我们只有细细品味才能体会到。在古诗词教学中,言即古诗词的内容,而意则是古诗词内容所表达出的意思、情感、思想、道理等。那么,如何促进学生在言和意之间实现深度转换呢?下图可以清晰呈现。

从言到意的转换,是一个言语理解的过程。以教学李清照《如梦令》为例,首先是阅读诗文、整体感知,把词的内容读正确,读流利,读出韵味,抓住“日暮”“溪亭”“晚回舟”“争渡”等词语,借助想象整体感知词所讲述的情境;然后是想象画面、体会意境,让学生想象“溪亭日暮”“藕花深处”“惊起鸥鹭”三幅画面,体会这种“沉醉”“兴尽”与“惊喜”的美好意境;最后是深层对话、领悟情感,联系词人李清照的写作背景,体会词人青春年少时的美好心情,荷丛荡舟,沉醉晚归,正所谓“少年情怀自是得”,从而领悟词人的情感世界。在从言到意的转换中,学生经历了初读感意、品读悟意、深读知意三个层次。

从意到言的转换,是一个言语表达的过程。学生在与诗文、作者的对话中,不断形成与积淀丰富的情感,而这种情感必须要表达出来。首先是再现画面、诵读达意,借助想象,让学生将心中的画面通过朗读表达出来。这里的“意”即学生心中的画面,这里的“言”即学生的诵读。然后是设身处地、表达感受,通过知人论世,了解作者深层的情感与志向,说出自己的体会与感受。最后是联系生活、迁移运用,即将古诗词的语言、情感内化于学生的知识结构中,并且能够在新的或真实的情境中学以致用,这是言意深度转换的最高境界。

二、助能力的高度形成

在古诗词教学中,助能力形成主要体现在两个方面:一是帮助学生形成学习古诗词的基本技能,如读准字音、解析诗题、运用注释、查阅字典、读懂诗意、搜集资料、整理资料等技能。助能力的高度形成,就是让学生经历由教到学、由学到用的过程,在这个过程中,不断将上述技能熟练运用,逐步形成学生的一种自动能力。例如,在教学《岁寒三友》一组古诗词时,教师给学生提供了写松、竹、梅的六首诗词——《青松》《赠从弟》《竹石》《题李次云窗竹》《梅花》《卜算子·咏梅》。材料中有诗词与注释,让学生课前自助学习;在课堂交流中,学生借助字典能够把诗词读正确,结合注释能够大致读懂诗意,搜集资料能够把握诗文的写作背景,围绕诗题能够提出有价值的探究问题。这种学习古诗词的能力不是一蹴而就的,而是一步一步培养形成的。

二是帮助学生发展学习古诗词的综合能力,即感受、理解、欣赏和评价等能力。感受能力主要通过诵读进行培养,王崧舟提出:“保护‘诗作为一种完形的存在,而这种保护的最佳策略无疑是诵读,就是‘设身处地、感同身受的诵读,就是‘因声解义、因声传情、因声求气的诵读,就是‘激昂处还它个激昂,委婉处还它个委婉的诵读,就是‘眼与耳谋、耳与口谋、口与心谋、心与神谋的诵读。”[3]诵读是全方位感受诗歌的必经之路,通过诵读可以感受诗词的意思、情感与思想。例如,在教学《岁寒三友》一组古诗词时,通过三次诵读培养学生感受诗词的能力:诵读诗文,读出“岁寒三友”的韵味;诵读诗文,读出“岁寒三友”的特点;诵读诗文,读出“岁寒三友”的精神。理解能力主要通过联系与质疑来培养,联系就是要让学生联系题目与内容、词语与词语、词语与句子、句子与句子等,从而找到理解诗文内容与主题的钥匙。如题目与内容的联系,刘桢的《赠从弟》是写给堂弟的诗,而诗中只写松树却不写兄弟情谊,这是为什么?质疑就是要让学生善于发现诗文中的矛盾点、特别处,通过质疑深入理解诗词的内容。如《题李次云窗竹》,诗人白居易不用竹子做声音优美的笛子,也不用竹子做精美的钓鱼竿,为什么只希望看到大雪纷飞中的翠竹呢?欣赏能力主要是培养学生欣赏诗词的凝练与修辞的运用等能力。如《卜算子·咏梅》中“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,一个“苦”字,写出了梅花尽力不与百花争艳,就算是这样,还是遭到百花的妒忌;一个“任”字,写出了梅花无暇顾及这些,于是最后喊出“零落成泥碾作尘,只有香如故”的悲壮与誓言。由此,学生自然而然地领悟到诗人以物喻人、托物言志的表达方式。

三、助思维的适度发展

在古诗词教学中,助思维的适度发展,就是充分利用古诗词的艺术特色来适时、适度地发展学生的形象思维、抽象思维与创造思维。古诗词最大的艺术特色就是意象的表现性、象征性、多义性,这是帮助学生思维发展的一个很好的切入点。

第一,关注古诗词的表现性意象,展开想象,发展学生的形象思维。表现性意象,是一种注重描述与暗示的意象。描述的意象往往是忠实于自然事物的原生印象,给予自然性的描绘和渲染。如杜甫的《绝句》:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”诗歌以物象、声音、颜色形象地展示了一幅清新明丽、开阔生动的图画。暗示的意象是以描述的意象为基础,但诗人的情感不是直接倾注在意象上,而是通过意象曲折地暗示和表现出来,这样的意象蕴含更丰富,更耐人寻味。如王安石的《泊船瓜洲》:“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”这里,诗人把“春风”拟喻为能够“染绿”江南岸的人,把“明月”拟喻为能够“照我”回到家乡的人,让江南更加充满生机,同时也暗示“我”思乡极为迫切。在教学中,无论是描述的意象,还是暗示的意象,只要学生充分展开想象,古诗词所呈现的画面就会在他们的头脑中具体起来,生动起来,进而领悟文字的优美,体会意境的高远,促进形象思维的提升。

第二,关注古诗词的象征性意象,展开联系,发展学生的抽象思维。象征性意象,就是通过某种联想方式将某一实体事物赋以某种精神内容的意象。如郑燮的《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”诗人表面上写竹的勇敢、坚强与不怕困难,实际上是在写人,是在写自己。“在语文教学中对象征性意象的解析,既要切实把握它的实际意义,更要深入探求其感情色彩——表层具象的背后所隐藏的深刻性内涵,求索表层具象所暗含的某种本质,以拓开作品的深層奥区。”[4]在古诗词教学中,我们一方面可让学生诵读诗文,感受竹的感性内容,即竹的坚韧、不怕困难;另一方面,可让学生联想具有竹一样品质的人。学生通过联想,层层拨开表层具象的面纱,抽取与概括其本质的内涵,从而不断发展抽象思维能力。

第三,关注古诗词的多义性意象,展开联想,发展学生的创造思维。古诗词的最大魅力就在于意象的多层性与多重性,表层语义向深层语义的转换,并不是明确的线性对应关系,而是蕴含着多种的可能。对于这种多义性意象来说,每一个字都是无底的深渊,而这“无底的深渊”让古诗词教学具有丰厚而又无限的张力。如以“山”为意象的诗,杜甫在《望岳》中写到“会当凌绝顶,一览众山小”,这是一座豪迈的山。李白在《独坐敬亭山》中写到“相看两不厌,只有敬亭山”,这是一座孤独的山。苏轼在《题西林壁》中写到“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,这是一座哲思的山。教学中可以围绕一个多义的意象,通过比较一组诗的异同,让学生发现意义的多重性、启示的多样性与视野的开阔性,从而培养学生的创造性思维能力。

四、助审美的再度提升

古诗词是语文文体中最美的形式,助审美的再度提升,即在古诗词教学中,更加关注古诗词的语言美、意境美、画面美与哲理美。

第一,反复诵读,品味语言美。古诗词的语言美主要体现在三个方面:一是语言的音乐美。音乐美主要体现在节奏、押韵和音调上。古诗的节奏主要由“顿”和“逗”组成。“顿”指吟诵时需要拖长,“顿”的划分既要考虑音节的整齐,又要兼顾意义的完整。“逗”是一句中最显著的那个顿,一般来说,五言二三,七言四三。“押韵是同一韵母的有规律的重复,犹如乐曲中反复出现的一个主音,整首乐曲可以由它来贯穿起来。中国诗歌的押韵是在句尾,句尾总是意义和声音较大的停顿之处,再配上韵,所以造成的节奏感就更强烈。”[5]音调主要体现在平仄上,平仄与声音的长短、高低都有关系,古诗词是借助有规律的抑扬变化,造成音调的和谐优美。在教学中,要善于引导学生发现古诗词的音乐美,力求读得清晰、准确、有节奏,读出诗文的平仄押韵。二是语言的凝练美。古诗词往往“不著一字,尽得风流”,用极少的词句表达出丰富的情感、深邃的道理。在古诗词的教学中,让学生反复吟诵想象,才能品味出诗中所蕴含的情理。柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”“鸟飞绝”“人踪灭”“寒江雪”,这一切对诗人没有丝毫影响,诗人依然“孤舟”“独钓”,表现出诗人孤寂与清高。三是语言的建筑美。语言的建筑美表现在古诗词的对仗与特殊的句式上,表现出古诗词的整齐美,富有音乐感。李清照的《如梦令》:“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。”一句一个画面,一句一个情节,一句一种情绪。

第二,启发想象,感受画面美。苏东坡在评论王维的《蓝田烟雨图》时说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”一首古诗词就是一幅画或多幅画,是由众多意象组合起来的画。张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”前两句意象密集:落月、啼乌、满天霜、江枫、渔火、不眠人,形成了一幅秋夜江边的画面。后两句意象疏宕:城、寺、船、钟声,是一种空灵旷远的画面。在这首诗中,无声与有声的衬托,使景皆为情中之景,声皆为意中之音。一缕淡淡的客愁被点染得朦胧隽永,在姑苏城的夜空中摇曳飘忽,为那里的一桥一水、一寺一城平添了千古风情,让人百读不厌。在古诗词的教学中,要启发学生展开丰富的想象,让诗中景、诗中物、诗中人在学生的脑海中动起来,活起来,从而深刻领悟诗的意境与情感。

第三,品词析句,领悟意境美。“意境是指诗人在诗歌中将其抒发的思想感情和描绘的生活图景融合成一体而达成的一种艺术境界。”[6]抒发的思想感情是主观情思,描绘的生活图景是客观景物,意境就是诗人的主观情思与客观景物相交融的艺术境界。作为主观感受的“意”又往往寄寓在客观景象的“境”中。在教学中,教师要引导学生抓住具体的词句入其境,才能会其意,悟其情。教学李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,紧紧扣住“孤帆”“碧空尽”“唯见”“天际流”这几个客观景物细细揣摩,长江中千帆过尽,为何在李白的眼中只有“孤帆”?浩浩长江“天际流”,为何李白久久不愿离开?通过这样的品词析句,学生仿佛与诗人李白一起来到江边送别友人,体会到“翘首远眺”“流连驻足”的意境,感受到“心驰神往”“春水东流”的惜别之情。

第四,探求意蕴,理解哲理美。“诗人在进行创作时,往往把自己的情操、理想等融入景物描绘之中,通过抒情而言志,情中有理,理中含情,或给人以鼓舞,或给人以启迪,因而诗中暗含着深刻的哲理。”[7]古诗词中有许多隽永精炼、情理交融的佳句,“野火烧不尽,春风吹又生”的旺盛生命力;“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”的生机勃勃;“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的知行结合;“问渠那得清如许,为有源头活水来”的吐故纳新;“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的辩证思想;“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的绝处逢生;“会当凌绝顶,一览众山小”的远大抱负……在古诗词的教学中,教师只有引导学生探求诗句的意蕴,剖析诗人的内心感受,才能准确把握诗人的真情实感,理解体味到蕴藉于诗中的深刻哲理。

参考文献

[1]王宁.语文核心素养与语文课程的特质[J].中学语文教学,2016(11).

[2]丁福保.历代诗话续编[M].北京:中华书局,2006:1142.

[3]王崧舟.诗意语文[M].上海:华东师范大学出版社,2008:104.

[4]曹明海.语文教育智慧论[M].青岛:青岛海洋大学出版社,2001:405.

[5]袁行霈.中国诗歌艺术研究[M].北京:北京大学出版社,2009:106.

[6]马建明.诗歌的解读与教学[J].教育研究与评论,2016,(5).

[7]曹炳元.如何在古诗教学中培养学生的审美能力[J].江苏教师,2013(9).