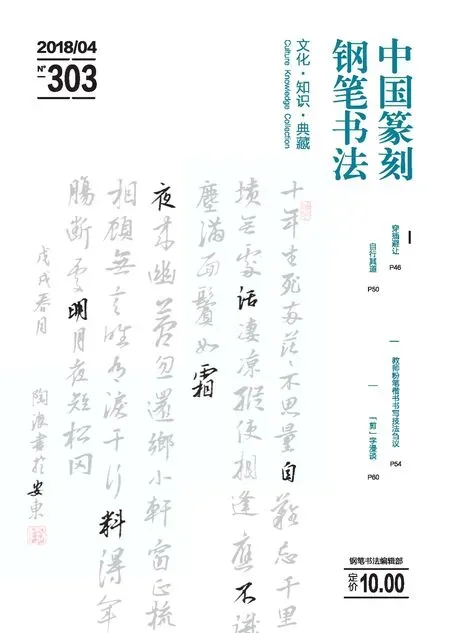

在路上

我自幼受家父影响,对书法这一中国传统艺术产生了浓厚兴趣。书法艺术是我国的国粹之一,书学之道博大精深,学书无甚捷径可行,多读、多临、多悟、多写则是学书之不二法门。余学书二十余载,未窥堂奥,于书学之道仅略得皮毛而已,因为我懂得,学书贵在坚持,从传统碑帖汲取营养是书法之路一生来修炼的,不会写文章,只是流水账式地记录学书的一些经历,谈谈自己的想法。

真正走上学书之路,应该在1998年了,那时上初中,在老师的引荐下,跟镇里面比较出名的老师学习,当时全镇的商铺招牌几乎都是他所题,羡慕至极,就这样他把我引荐给美术老师,从此我便以一名艺术生特长生的身份走上了艺术之路。他与我家相距仅一公里左右,每天放学都要到他的家里学习美术、书法,他很喜欢我,不时让我为他挥毫时磨墨牵纸,还令我以小楷为他抄写文稿。耳濡目染,我的书法算是有了点模样。

高中毕业,我如愿以偿地考入了东北地区唯一一所综合性高等艺术学府吉林艺术学院美术学院。这里有全国知名的艺术家及“博学、求真、至善、尽美”的校训,我兴奋不已。大学四年,我遇到了人生当中最重要的书法老师李玉祥,他曾对我说过这样一段话:“成功属于不太聪明,但极为勤奋的人。过于聪明的人,都自认为天才,勤奋之于他是对天才的亵渎,于是聪明反被聪明误。”就这样,读书、写字、刻印、参加比赛以及社会义务教育成为我主要的生活,生活变得如此充实,很长一段时间里挑灯夜战、废寝忘食。有时候,静坐于书案前写上大半天,晚上再接着在寝室写到深夜,手指头写得生疼,颈椎也开始酸胀,作品却越写越呆板,便开始怀疑我不适合练习书法,可就在我想扔笔时,却又突然发现某些生动的极有神采的局部,或者是对结体、墨法、笔法上的新认识,于是,我又日复一日地挥写下去,在量的积累中寻找一些新的突破。我大量地读古人佳作,读与写反复地结合之后才可悟出作品的佳妙,也让自己有些星星点点的领会,从《曹全碑》再到邓石如小篆,后写唐楷,再到宋人苏轼、米芾、黄庭坚……在大量摹写的过程中,渐悟笔法、章法、墨法。但真正想以自己的书法语言来游刃有余地表达自己的思想感情,需要不断地努力。而且日久天长,那点从古人那里抓到的东西又会悄悄溜回去,我得时常重复地摹写,但对于古帖的心追手摹,说到底只是为了最终形成自己的书风而作的必要功课,才可让自己的作品得些清逸之气。可能我悟性不高,但自以为还不算愚蠢。

在万籁俱寂的深夜,于灯下作书已成为我精神上的皈依,几于沉迷。学无止境,艺无止境,读书无止境,这是我要做的,也是要一直坚持做的。

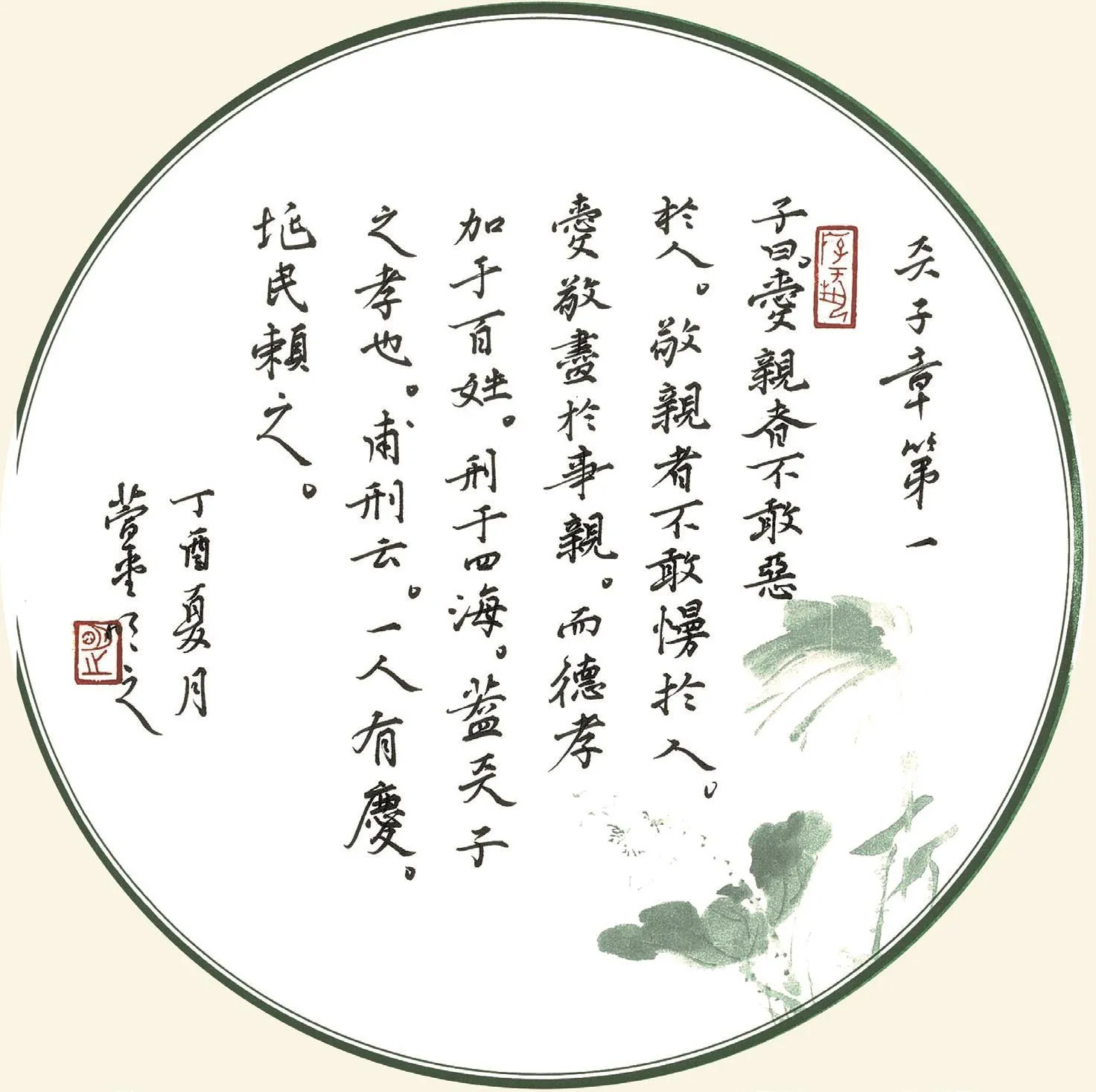

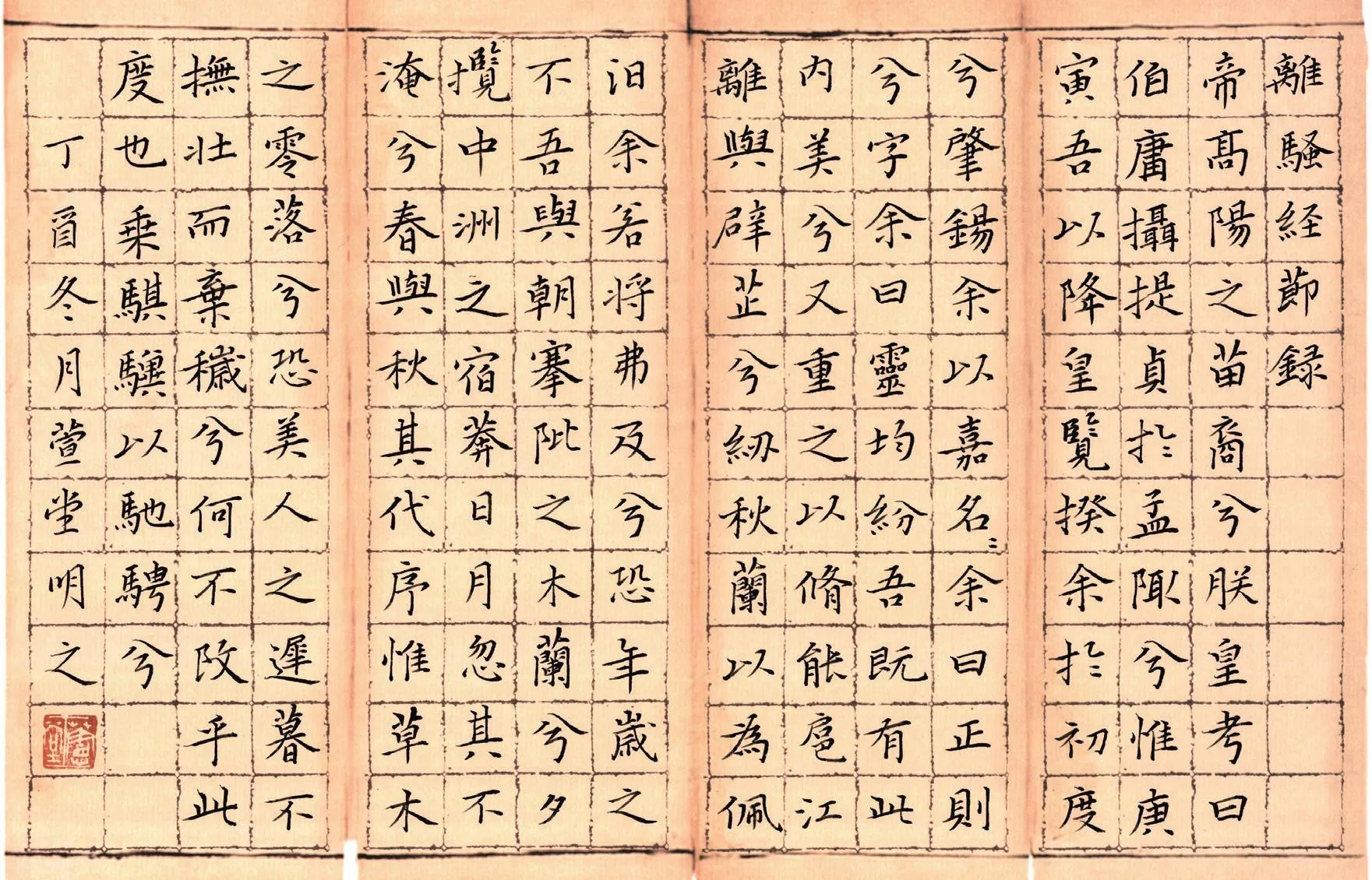

《孝经·天子章》第一

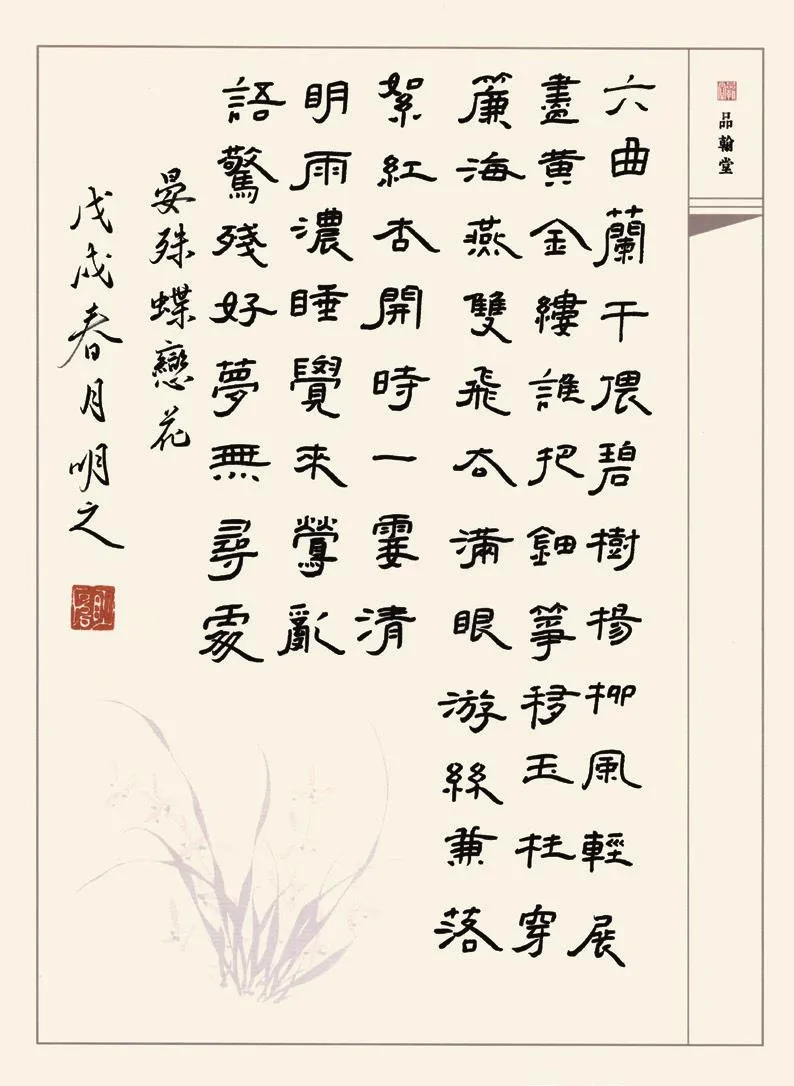

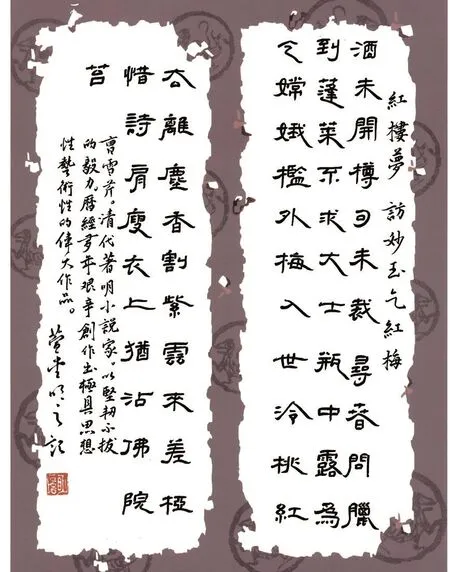

晏殊《蝶恋花·六曲阑干偎碧树》(﹃蘭干﹄应为﹃阑干﹄)

张宗祥《题画梅》(﹃裁﹄应为﹃栽﹄)

但有即逢联

袁枚自题书斋语

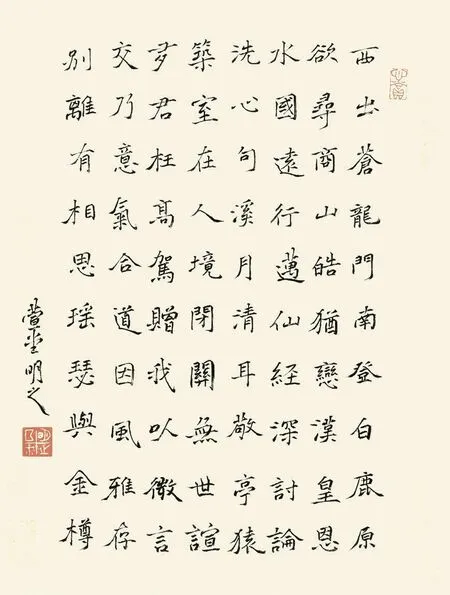

李白《别韦少府》(“句”应为“向”“闭关”应该为“闭门”)

曹雪芹《访妙玉乞红梅》(“桃红”应为“挑红雪”“差桠”应为“槎枒”“暦”应为“歴”“惜”前缺“谁”)

《离骚经》节录(“揽中洲”应为“揽洲”)