生物强化技术及产品应用于石油炼化废水处理

谭克峰,肖 鹏,王伟光

(1. 齐鲁石化公司水务中心,山东 淄博 255411;2. 普罗生物技术(上海)有限公司,上海 201206)

石油炼制是以原油为主要加工原料,生产汽油、柴油、煤油、润滑油、乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯等石化产品的综合生产过程[1]。据统计,中国石油炼化企业平均每吨原油加工新水耗量为 1.08 吨,在废水治理方面,为国家重点监控的行业。炼油废水由于污染物浓度高、成分复杂,并且经常含有有毒有害物质,可生化性差,成为难处理的工业废水之一[2]。国内多数炼油厂采用隔油、气浮、生化为主的"老三套"处理工艺或衍生出的工艺来处理这类废水。

由于国内炼油企业主要为国企为主,历史均比较悠久,在废水处理方面,不论硬件还是软件,随着时代的发展,环保要求的提高,均存在一些瑕疵,比如抗冲击能力不足、预处理能力有限等。生物强化技术(bioaugmentation)是在现有的废水处理系统中加入具有特定降解能力的微生物菌种,从而增强废水处理系统的能力的技术。两者相结合,在不升级硬件的前提下,生物强化技术能够完美的应用到国内炼油企业的废水处理系统中。

1 炼油废水处理系统概况

山东某炼油企业污水处理系统,设计处理规模300m3/h,实际处理250m3/h,采用工艺:原水→格栅→调节池→隔油池→涡凹气浮→A/O→二沉池→BAF→达标排放。在2017年3月份,出现一次上游生产检修,排入一股非常规废水到污水处理厂,根据质检中心提供的数据,发现3月中旬气浮出水硫化物明显高于以往,最高达到113.4mg/L;同时,隔油池出现油渣泄漏的现象,导致好氧池大量泡沫,污泥浓度升高等问题。造成该污水处理系统,二沉池氨氮数据直线上升,硝化系统趋于崩溃;二沉池出水浑浊,在原水COD基本稳定的情况下,出水COD升高。根据以往经验,一旦出现上游异常导致的污水处理系统异常时,采取的措施包括:(1)查找根源,切断事故水;(2)大量排泥,把受冲击的污泥排出系统,再接种类似行业活性污泥;(3)调整营养比例,提高新的活性污泥繁殖速度。以上措施通常需要1个月的时间才能完全恢复活性污泥系统。

该企业引入生物强化技术后,在A池进水口投加生物解毒剂(Micatrol简写MT),好氧池中投加硝化菌种(MicroPlex-N),除油菌(MicroPlex-Oil)和生物促生剂(Bio Energizer简写BE),目的在于快速恢复受冲击的活性污泥系统(包括硝化系统,以及降解有机物的碳化系统)。

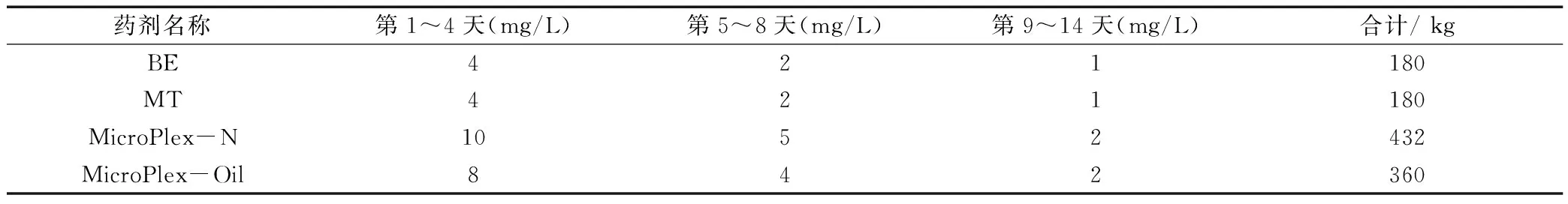

表1 生物药剂投加剂量(以250m3/h核算)

在使用微生物菌剂期间,质检中心加强对气浮出水硫化物,以及相应的氨氮浓度,各工艺段的CODcr进行了分析,同时对生物相进行长期跟踪。其中,采用快速消解分光光度法分析CODcr;采用对氨基二甲基苯胺光度法分析硫化物浓度;采用纳氏试剂法分析氨氮浓度;采用钼酸铵分光光度法分析总磷浓度。

2 结果与讨论

2.1 硝化系统缺失原因

硝化细菌是一类好氧性细菌,包括亚硝酸菌和硝酸菌(Nitrosomonas 尺寸0.5~1.5μm;Nitrobacter尺寸0.5~1.0μm),特征为自养微生物,世代时间长,细菌单体较小,容易受到毒性物质的抑制或毒害。据文献记载,当水中受到Cr、Cd、Cu、Zn、Pb、Ag、As等重金属污染过高时,硝化作用会受到抑制,其原因可能是重金属对硝化过程中的酶活性产生影响,从而影响硝化细菌的转录等正常的生理过程,导致硝化菌硝化效率下降甚至死亡。但在该污水处理系统中,根据行业特征以及质检中心提供的数据,发现最后可能导

图1 气浮出水硫化物浓度和二沉池出水氨氮浓度的趋势图

从图1可以发现,3月初至5月初气浮出水硫化物浓度和二沉池出水氨氮浓度的趋势图中,当气浮出水硫化物浓度逐渐升高时,二沉池氨氮浓度也逐渐升高,说明硫化物会抑制或者毒害硝化细菌,影响硝化反应的进行。但在4月5,6号,气浮出水硫化物浓度也高达86.4mg/L,93.6mg/L,但硝化系统却没有受到影响,说明硫化物冲击硝化系统和冲击时间长短有关联。当硫化物持续冲击硝化系统超过3天时,且硫化物浓度超过40mg/L,硝化系统会受到硫化物的抑制或毒害。文献[3]可知,当生化系统中硫化物浓度高于40mg/L时,硝化细菌就会受到抑制,且恢复较为困难,与该污水处理系统相吻合。综上,当硫化物浓度高于40mg/L时,且连续冲击,硝化细菌会被抑制死亡,当硫化物浓度偏高,持续时间较短,活性污泥系统中硝化细菌数量不会大量减少。

2.2 微生物制剂恢复硝化系统

随着环保要求的提高,一旦污水处理系统受到冲击,应该立即启动应急预案,常规的解决方案往往耗时较长,所以本次采用生物强化技术来快速恢复受硫化物冲击崩溃的硝化系统。根据1中提供的微生物制剂投加量,实现15d的投加。

图2是投加微生物制剂前后的氨氮数据,包括好氧池进水以及好氧池出水的氨氮数据。从图2中可以发现,该污水处理系统来水氨氮波动较大,容易造成氨氮负荷冲击;3月15号开始,二沉池出水氨氮逐渐升高,且持续时间较长。5天后,发现二沉池出水氨氮没有下降的趋势,于是在好氧池中开始投加硝化菌种、生物促生剂,同时在缺氧池投加生物解毒剂,目的在于:投加生物解毒剂,可以减轻毒性物质对活性污泥的毒害,特别是回流污泥;投加硝化菌种,是直接在活性污泥中接种高效的硝化细菌,它的特点是具有更强的降解氨氮的速率,让活性污泥中硝化细菌快速繁殖到一定数量级,快速恢复硝化系统;投加生物促生剂,能够加快硝化细菌的繁殖速率,并刺激受损的土著硝化细菌,从而高效快速的恢复污水处理系统。3月21号开始投加微生物制剂(MicroPlex-N,BE,MT),4天后,完全没有硝化反应的活性污泥系统中,氨氮快速有下降的趋势,7天后,二沉池出水氨氮直接恢复到5mg/L以下,整个恢复周期仅用了7d。

图2 生物强化前后氨氮趋势图

2.3 油类冲击COD变化情况

污水处理厂随着使用时间增加,一些硬件设施也逐渐出现不同程度的损失,本次采用生物强化快速恢复硝化系统时,发现生物相中能够观察到大量的黑色块状物质(见图3生物相),同时好氧池中的泡沫明显多于受冲击前。针对原水水质分析以及工艺流程图中各工艺段分析,发现气浮隔油池出现跑泥现象,从而大量的油类物质进入到好氧系统,石油类物质在不断曝气搅拌下,容易生产泡沫,这些泡沫容易造成活性污泥中氧的传质,进一步降低溶解氧,形成硝化细菌缺氧效率下降的结果。

在实际运行中,石油类物质容易与活性污泥形成油泥或浮泥,这些浮泥或油泥不容易通过排泥来减少,在不断曝气的情况下,容易形成微生物泡沫。此类泡沫粘性比较强,容易造成活性污泥流失,影响二沉池表观以及造成二沉出水悬浮物升高,出水浑浊(见图3 SV30图片),最直接的结果是造成二沉池出水过高,影响BAF处理效率。

图4是生化系统调节池出水,二沉池出水的COD数据趋势图,从图中可以发现:当调节池出水COD在300~500mg/L时,在生化系统未受到冲击时,二沉出水能够稳定在100mg/L左右;当生化系统受到冲击时,二沉池出水COD也随之升高,最高达到350mg/L。通过对活性污泥上清液过滤测COD与未过滤时测进行比对,发现COD高有很大一部分是悬浮物造成。为了解决上清液浑浊,悬浮物偏高的问题,在3月28号开始投加除油菌,主要在于强化隔油池泄漏到好氧池的石油类物质。经过一周的投加,10天后,二沉池出水COD有下降的趋势,20天后,二沉池出水COD能够稳定在80mg/L以下,上清液清澈(见图3恢复后的SV30),缓解了后面BAF的压力。

图3 左:恢复前与恢复后的SV30;右:活性污泥生物相

图4 生化系统调节池出水、二沉池出水的COD数据趋势

3 结论

影响石油炼化废水处理系统运行的因素很多,在不利因素存在时,需要能够快速恢复废水处理系统的方案或技术。本次该企业污水处理厂受到硫化物及石油类冲击,导致二沉出水氨氮升高,COD升高,悬浮物升高,造成BAF处理压力增大等问题出现。通过应用硝化菌种,生物解毒剂,生物促生剂,除油菌恢复受冲击的生化系统,效果非常明显,主要表现在:

(1)使用硝化菌种,生物解毒剂,生物促生剂后,受冲击的废水处理系统在4 d的时间内,氨氮有明显的下降,7 d完全恢复硝化系统。

(2)使用除油菌后,能够分解泄漏到生化池中的石油类,提高氧的传质速率,10 d后,二沉出水COD有下降趋势,15 d后二沉出水COD能够达到未受石油类冲击时的水平,20 d后,二沉出水COD能够降至最优的80mg/L左右,说明除油菌有利于提高生化系统COD去除效率。

(3)通过生物强化,在短时间内能够快速恢复硝化系统,同时能够提高出水水质,出水清澈程度。

[1] 环境保护部.HJ 2045-2014石油炼制工业废水治理工程技术规范[S].北京: 中国环境科学出版社,2015.

[2] 王晓云,车向然.炼油废水水质特性及其治理技术[J].水科学与工程技术,2008(6):53-55.

[3] 肖 鹏,江淦福,周黎华.生物药剂应用于硫化出物冲击的污水处理系统[J].山东化工,2015,44(22);100-103.