科学事业单位固定资产管理问题探讨

——以中国科学院为例

●王春松

一、科学事业单位固定资产概况——以中国科学院为例

科学事业单位是我国事业单位体系中重要的一部分,是指从事科学技术研究和应用开发的事业单位。中国科学院(以下简称“中科院”)作为我国自然科学最高学术机构,主要从事基础研究、战略高技术研究和经济社会可持续发展相关研究,下设涵盖数学、物理学、化学、力学、天文学、生命科学、地学与环境等学科的百余个研究机构(研究所/中心)、大学及公共支撑单位,重点解决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题,在中国特色国家创新体系中的发挥骨干引领与示范带动作用,是我国科学事业单位的典型代表之一。

中科院所属的各类科学事业单位构成了中科院固定资产使用与管理的主体单位,并在中国科学院条件保障与财务局的统一指导下独立运行。各科学事业单位中设立的资产处(或综合处、科技处、科研保障部等)为各单位固定资产管理的归口部门,负责按照国家国有资产管理的相关规定制定和完善本机构内固定资产使用及管理的相关制度,并对固定资产的采购、使用、处置、清查以及监督等工作实行管理。目前,中科院各科学事业单位固定资产的构成主要以科研用房、通用及专用科研仪器设备、办公及实验家具、科技图书、文物标本陈列等为主。截止2015年中科院事业单位年末总资产1827.77亿元,其中固定资产815.20亿元,占全院总资产44.60%。

二、科学事业单位固定资产管理中的主要问题

近年来,随着国家一系列科技创新发展战略的实施,各地争相建立引领产业和科技创新的研发机构或科技转化平台。以中科院为例,2013年7月习近平总书记视察中科院并提出 “四个率先”的要求,2014年8月,中国科学院宣布正式启动“率先行动”计划。该计划以研究所分类改革提纲挈领,在全国很多地方布局了一批新的研发机构、转移转化平台、卓越中心、创新研究院等,这些新设分支机构形式多样,分支机构固定资产如何管理成为亟待解决的问题。

另一方面,随着中科院“知识创新”工程、“四个率先”行动计划的深入实施,国家对于基础科学研究的投入不断加大。“十二五”期间,中科院各科学事业单位的基础设施条件与科研环境不断改善,各类高精尖以及科研专用仪器设备逐年增加,资产体量不断增大,有效的支撑和保障了我国科技事业的快速发展。但与此同时,随着国家科技改革创新发展步伐的持续深入,科研资产的不断猛增,尤其是各科学事业单位根据学科发展需要,自行或多个机构联合研制的各类设备、设施类资产的不断增加;以及原创性科研工作所具有的特殊性,使得许多研究机构在资产管理与使用中的各类问题逐渐显现。

经过对中科院内不同学科和地区科学事业单位的调研,结合本职工作单位固定资产管理的实际问题,主要梳理总结以下五个方面的问题:

(一)固定资产管理组织机构不健全,人员配备不足,无法满足日益增加的资产体量和新的管理要求

近年来,各科学事业单位固定资产体量不断增加,新的制度不断出台,对于固定资产的监督管理、共享使用、数据统计及风险防控等要求日趋严格,但很多科学事业单位内未独立设置固定资产管理部门,多数管理固定资产人员与管理职能分散挂靠在多个部门,责任分工不明,兼职问题较为突出,固定资产管理人员配备不足,多数人员主要疲于应付大量繁杂的日常事务性工作,造成很多固定资产管理理念无法及时跟上,专业化、系统化指导培训与学习交流明显不足。

(二)缺少针对科学事业单位固定资产管理方面的规章制度

目前我国尚无针对科学事业单位固定资产管理的专门性法规与管理细则,多数科学事业单位管理水平不一,且主要依照财政部发布的《科学事业单位财务制度》(财教 〔2012〕502 号)、《科学事业单位会计制度》(财会〔2013〕29 号)、《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》(财教〔2008〕13号)等财务会计、资产管理的规章制度,以上制度无法满足各科学事业单位对于科技改革创新发展的新要求,以及日益增长的固定资产管理需求。从总体调研情况来看,中科院所属各科学事业单位专门制订特殊科研仪器设备及研制类固定资产管理办法的极少,由于制度亟待健全,造成在固定资产日常管理中遇到特殊问题时,缺乏规范和有效的管理策略和方式。

(三)科学事业单位分支机构固定资产产权分辨不清,监督管理难落实

科学事业单位分支机构形式多样。有的是地方政府单独设立的地方科学事业单位法人;有的是科学事业单位与地方政府共同设立的地方科学事业法人单位;有的是科学事业单位单独设立的地方科学事业法人单位;还有的是没有独立法人的机构;由于分支机构形式多样,无现成的管理制度,产权不清晰,监管人员职责不明确;监督管理不到位,易产生固定资产流失。

(四)部分特殊科研仪器设备无法按照常规固定资产进行管理,且没有该类设备管理的依据

由于各科学事业单位科学领域研究工作的特殊性,各类科研仪器类固定资产,如野外(含极地设备与活体生物上的研究类设备等)、航天、入海设备的管理往往超出了现有“国有资产管理办法”中一般资产的使用范畴,许多专业科研仪器设备管理中的问题无法合规、妥善处理,解决难、处置难的现实问题较为突出;部分科学事业单位因学科特点不同(如中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院国家天文台等),很多科研类固定资产使用地点分散,且有些仪器安放地点不易到达(如极地设备、卫星设备等),甚至有些埋于土壤和地下水中不可触动,否则会影响到实验数据,且这些设备极易损坏。此类资产的验收、清查、盘点、报废等如何管理,能否能作特殊处理,且境外资产的购置、盘点及处置等目前还没有明确的管理办法。

(五)研制类固定资产的转固方式、日常管理没有统一的管理方法,亟待规范

其一,随着各科学事业单位科研工作的快速发展,国家对自主创新科研装备日益重视,随着项目的投入也不断增加,资金来源渠道多样化,包括财政部、科技部、发改委、基金委、国防军工、中科院、社会资金、自有资金等。资金来源的不同意味着项目的上级主管部门不同,各个主管部门在预研、立项审核时的标准不统一,使得科学事业单位在研制类固定资产的管理上难以统一标准,有时与现有会计制度中的固定资产标准不符,在审计、项目验收过程中出现问题。特别是有的研制设备项目资金数额较大,动辄上千甚至上亿元资金,会有多种渠道的资金来源支持,研制周期长达七八年,研制设备的日常管理上更加复杂。

其二,大型科学仪器设备(如:大科学工程、国家重大基础设施等)的研制周期长、研制种类多、研制过程所需采购的各种材料、部件、加工测试设备等多种多样,并且在研制过程中会产生各种资产管理问题,如原材料、备品备件或设备的盘点、损耗、报废等。研制周期越长,完工后的验收转固工作也越困难。

其三,研制设备过程中人力资源成本、无形资产的投入,原理样机等测试验证设备、试制过程的失败损失等方面缺乏统一管理标准和计价依据,对于研制设备中产出的知识产权所有权、使用权,也没有统一的管理标准,有的项目是参与研制的单位共有,有的项目是单独所有。这些问题从长远上都会影响研制资产的完整价值、研究所的资产规模、科研实力以及今后的科技成果转化。

三、科学事业单位固定资产管理建议及举措

第一,国家有关部门应逐步引导和加强各科学事业单位对于固定资产管理的重视,改变部分科学事业单位“重财轻物”的观念,培养和树立国有资产的保护及高效使用的意识。科学事业单位应设立独立的固定资产管理部门,并根据固定资产规模配置相应固定资产管理人员,明确固定资产管理各个岗位职责及工作流程,具有野外台站及境外固定资产的研究所应适当配备专职或兼职固定资产管理人员,固定资产管理部门应不断加强固定资产管理信息化建设,加强对固定资产管理人员的培训、业务指导和交流。

第二,针对科学事业单位的学科特点,以及目前普遍存在的实际问题,结合国家现有国有资产管理办法,制定适合我国科学事业单位特点,满足科研发展需求,具有可操作性,流程清晰、简便务实的“固定资产管理制度”,明确科研用一般仪器设备、特殊仪器设备及研制资产等管理及处置流程。

第三,对上天、入海、无人区放置、活体生物研究等不便实物盘点或难以跟踪的专业科研类固定资产的日常管理的做出具体规定,适当放宽科学研究机构“特殊性科研仪器固定资产”管理权限,合理确定实物验收的方式及处置依据。对于以上特殊的科研类固定资产,可以通过实物照片、影像,或者采集到的数据来证明资产的存在,作为验收、盘点的依据进行日常管理;明确“科研类高值易损”固定资产的简易处置方法,合理确定报废年限及极端情况下的报废条件,残值定为零。

方案1:按固定资产验收入库。验收时可见实物的,通过实物验收;验收时无法看到实物的,通过实物照片、影像,或者采集到的数据来证明资产的存在,作为验收、盘点的依据;日常维护按照固定资产要求进行管理;报废及处置时,对于实时传回数据的仪器设备,在仪器设备正常开机使用的情况下,半年内如无数据返回,使用人提供计算机接收数据截屏等信息,作为报废依据,原值二十万元以上的,要出具专家意见,报废时可不做实物回收,残值定为零。

方案2:对于达到固定资产标准,但一经投入使用便无法回收的仪器设备。如:卫星设备、放置于海洋观测设备、负于活体生物的监测设备等,按科研用一次性消耗品进行管理;日常维护按照材料消耗品要求进行管理;报废及处置,一旦仪器设备失去使用功能,由使用人提出报废申请,固定资产管理部门核实使用电子记录后,签署报废意见,财务部门凭申请及报废审批表作账务处理。

第四,中试设备不作为固定资产进行管理。由于这些设备属于在科研项目中自行组装,基本上只能用于某一个科研课题,无法在其他科研项目中使用,在项目结题后基本就没有了利用价值,所以不作为固定资产入库。购置组装设备零部件时按照材料消耗品报销,将达到固定资产标准的设备建立备查账,处置时研究组提交申请,固定资产管理部门负责统一回收并处置,收入上缴国库,同时核销备查账。

第五,对于本单位按照科研项目任务要求所购置需要交付外单位的固定资产,在项目管理部门确认后,交付设备不作为固定资产管理。

第六,对现行固定资产折旧年限进行完善,不应只从单一的固定资产类别确定折旧年限。应结合固定资产的具体用途、使用环境、使用频率等方面进一步细化并根据实际情况调整折旧年限。如不能调整,应从制度中增加“如未到报废年限,但实际已无法修理使用或修理费高于新购置的,可提供说明并经过批准后进行报废”的条款。通过对中科院部分科学事业单位固定资产折旧年限的调研,以下是部分固定资产的建议折旧年限及说明。

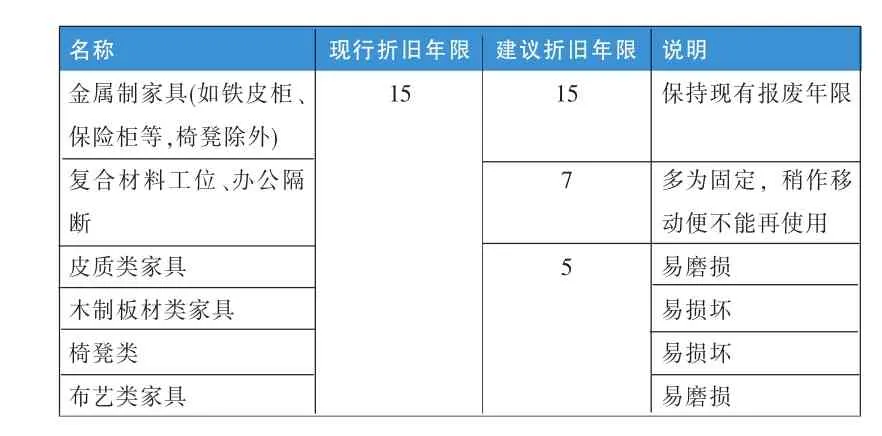

家具类:现行家具类折旧年限普遍过长,建议按材质种类及使用性质划分折旧年限并适当缩短报废折旧年限。

表1家具类固定资产折旧年限及说明

科研仪器设备:部分天文学科研仪器设备折旧年限过低。例如中国科学院国家天文台主导建设的世界最大最灵敏的射电望远镜“500米口径球面射电望远镜(FAST)项目”,在未来将保持世界领先地位20~30年的地位,其设计寿命远远高于该类设备10年的现行折旧年限标;同时也有部分生物化学类仪器设备和在野外使用的仪器设备折旧年限过高。由于此类设备的使用频率较高、易损且维修成本较高,在野外环境使用加速折旧等原因,应适当减少折旧年限。

表2科研仪器设备类固定资产折旧年限及说明

信息类产品:普遍存在产品更新换代快、使用寿命短等特点,应适当缩短折旧年限。特别是科研用的高性能计算机及服务器等产品,对以数值模拟、数据运算为主的科研工作影响很大;还有一些电源类产品,由于其内部的构成多是以化学原料为主,过长时间的使用会产生漏液、漏电等风险问题,因此也应适当的缩短折旧年限,以减少由此带来的安全隐患。

表3信息类固定资产折旧年限及说明

第七,对于不同组织形式的分支机构,应明晰固定资产管理要求,健全固定资产管理规章制度,指定专人负责固定资产的登记、建账建卡、粘贴标签等日常管理,明确使用、维护的责任人,定期进行资产的检查盘点,严格区分不同来源、不同产权单位的固定资产,分别进行管理。

对于“地方政府单独设立的地方科学事业单位法人”分支机构,其自身形成的固定资产管理应由其法人单位自行负责,相关单位无需履行监督管理职责。

对于“科学事业单位与地方政府共同设立的地方科学事业法人单位”分支机构,其自身形成的固定资产管理由其法人单位负责,但科学事业单位相关管理部门可履行相应的监督管理职责,重要资产的处置事项应当报相应科学事业单位备案。

对于“科学事业单位单独设立的地方科学事业法人单位”分支机构,其自身形成的固定资产管理由其法人单位负责,但科学事业单位应当履行相应的监管职责,定期对其固定资产管理状况进行检查,重要资产处置事项必须报经主管单位批准。

对于“非独立法人”的分支机构,其形成的固定资产以及由科学事业单位购买或放置在“独立法人”分支机构的资产应当视同本单位存放在异地的资产,其管理职责和要求全部应按照科学事业单位固定资产管理要求执行,分支机构应当严格对这部分资产进行单独标识,无权对其进行处置。

对于科学事业单位投资,地方独立法人的分支机构,其各类资产的处置权限属于地方政府主管部门的,科学事业单位将无权处置。建议在成立之初,科学事业单位与地方政府签订协议,明确双方按照一定比例分享资产收益;明确在一定的条件下,其资产可以全部或部分无偿划拨给科学事业单位。

第八,结合研制类固定资产的自身特点,规范研制类固定资产的管理,探索适合研制类固定资产管理的方式。建议研制类固定资产按照自用类研制设备和产品交付类研制设备等用途分别进行管理。

1、自用类研制设备按照设备的管理要求不同分为:主要/关键设备、辅助/加工类设备、原理样机等试制类设备

(1)主要/关键设备是指按照项目任务书要求,自主研发的,最终产出具有专用性质且起到主要或关键作用的仪器设备或装置。对于此类设备的账务管理,会计人员应在成本科目中下设“研制设备”子科目,固定资产管理人员在资产模块中建立子模块 “研制设备”,按照不同研制项目单设“***研制设备”对研制设备进行辅助管理,会计和固定资产管理人员同时对主要/关键设备进行全过程管理。承担研制项目的课题人员对于每一项采购先进行甄别,属于构成主要/关键研制设备的各项支出,如材料、燃料、软件、加工测试、部件、设备等,先到固定资产管理部门在资产子模块“***研制设备”中进行登记,后到财务办理报销,会计人员在“研制设备”子科目下归集主要/关键设备的全部成本。研制项目完工后,课题负责人应与财务部门和资产部门共同核对帐目,核对无误后按照资产子模块“***研制设备”中归集的全部成本,确定固定资产的整体入账价值,一次性转入固定资产进行统一管理,会计人员同时计入固定资产科目。

(2)辅助/加工类设备是指为研制主要/关键设备所购置的加工、测量、测试等设备,是为研制时加工材料、备件或部件、测试验证设备指标所使用的,达到固定资产标准,可独立使用,但最终不直接构成研制项目主要/关键设备的实体。这类设备在研制项目完工后仍可为其他科研项目使用,所以在购置辅助/加工类设备时应按发生的实际支出区分不同经费来源,计入成本和固定资产。资产管理部门按照固定资产进行日常管理,在本项目验收后可根据是科研任务需要调拨其他单位或本所公共技术平台使用。

(3)原理样机等试制类设备是指仅用于本研制项目,其功能主要是对主要/关键设备的研制成果进行检验测试,研制的主要/关键设备完成后基本上不再使用,但可能价值较高,属于科研用一次性消耗类仪器设备。这类设备在购置组装原理样机等试制类设备时,财务部门按照材料消耗品报销。固定资产管理部门按材料消耗品登记,研制设备完工时,由课题人员提出报废材料申请,固定资产管理部门进行实物处置。

2、产品交付类研制设备是指根据项目任务书或合同约定,经自行研制需交付外单位的仪器设备或装置,其产权是属于外单位所有。在研制过程中所购买的部件或设备均不入固定资产,研制项目承担的课题人员凭项目任务书或合同、采购发票,经科研主管部门审批,到财务部门按照材料消耗品等核算,研制项目完工设备组装后,课题人员凭外单位签字或盖章的“产品交付清单”,到科研主管部门、财务部门办理研制项目的办结手续。所产生的辅助/加工类设备、原理样机等试制类设备,如外单位不接收的,属于辅助加工类设备的,进行转固并继续使用;属于原理样机等试制类设备的,由课题人员提出报废材料申请,固定资产管理部门进行实物处置。■

注释:

本论文的撰写得到了中国科学院条件保障与财务局以及中国科学院国家天文台等单位固定资产管理人员、科研人员的支持。从意见征集、问题分析到解决方案,都得到各位领导及同事们的耐心指导和帮助,使整个调研报告的水平有了较大提高,也体现出各单位固定资产管理人员的敬业精神和责任感。在此,我对本论文撰写中付出辛勤劳动的各位领导和同事表示诚挚的感谢以及真心的祝福。

[1]蒲慕明,王玲,秦风.关于中国科学院“率先行动”计划——访中国科学院院长白春礼[J].科学通报,2015,60(17).

[2]中华人民共和国财政部.事业单位会计制度[M].北京:经济科学出版社,2012.

——写在《地理教育》第六届编委会成立之际