基于微信平台的《数据结构》课程教学实践探索

孙亚红

(西安翻译学院, 西安 710105)

0 引言

近年来,移动学习已经成为国内外学者日益密切关注的焦点,相关的移动学习理论,资源,教学设计,软件平台建设研究等呈井喷式爆发。马玉慧等[1]人梳理了移动学习资源的发展历程,从资源建设,推广,监管,应用等方面阐述了教育app的发展模式,并提出了相关可操作性建议;邱炳发等[2]人研究了移动学习资源建设的要点,并构建了基于互动性的移动学习资源设计模式;方海光等[3]人通过分析研究国内外移动学习理论与实践,从三个层面(学习装备环境,学习支持环境和学习服务环境)六个要素(终端设备,网络接入,平台开发,资源建设,内容选择与设计,活动设计)上构建了移动学习的系统环境路线;孟凡立[4]从实践角度探讨了将微信公众平台用于移动教学的可行性,提出了将现有网络教学系统与微信公众平台进行有效对接的构建方案,给出了其关键技术的实现路线;袁宇翔[5]从情境认知角度出发,构建了移动情境学习环境模型,并提出移动情境学习环境的四要素为教师,学习资源,支持服务和关键技术;刘耀南[6]通过分析移动学习的模式,以“计算机基础”课程为例阐明了该课程在移动学习模式中的具体流程。王萍[7]从平台建设与应用开发的角度阐述了微信移动学习平台的设计框架,并以《程序设计C语言》课程为例,进行了实践教学应用与分析。综上所述,无论是移动学习理论的框架,还是教学模式的构建,移动学习的需求分析等移动学习理论均能为移动学习实践提供一定的指导和支持,然而,不难看出,一方面,这些理论大多还处于经验反思的描述性阶段,还处于理论宏观层面,对于具体的课程实施移动学习指导性不强。另一方面,针对具体的课程实施移动学习的实践性研究较少[8],课程教学效果衡量指标较为模糊。因此,本文将以《数据结构》课程为例,阐述基于微信平台的课程教学模式,以期为相关课程的移动学习实践性研究提供支持与参考。

1 基于微信平台的课程教学活动设计

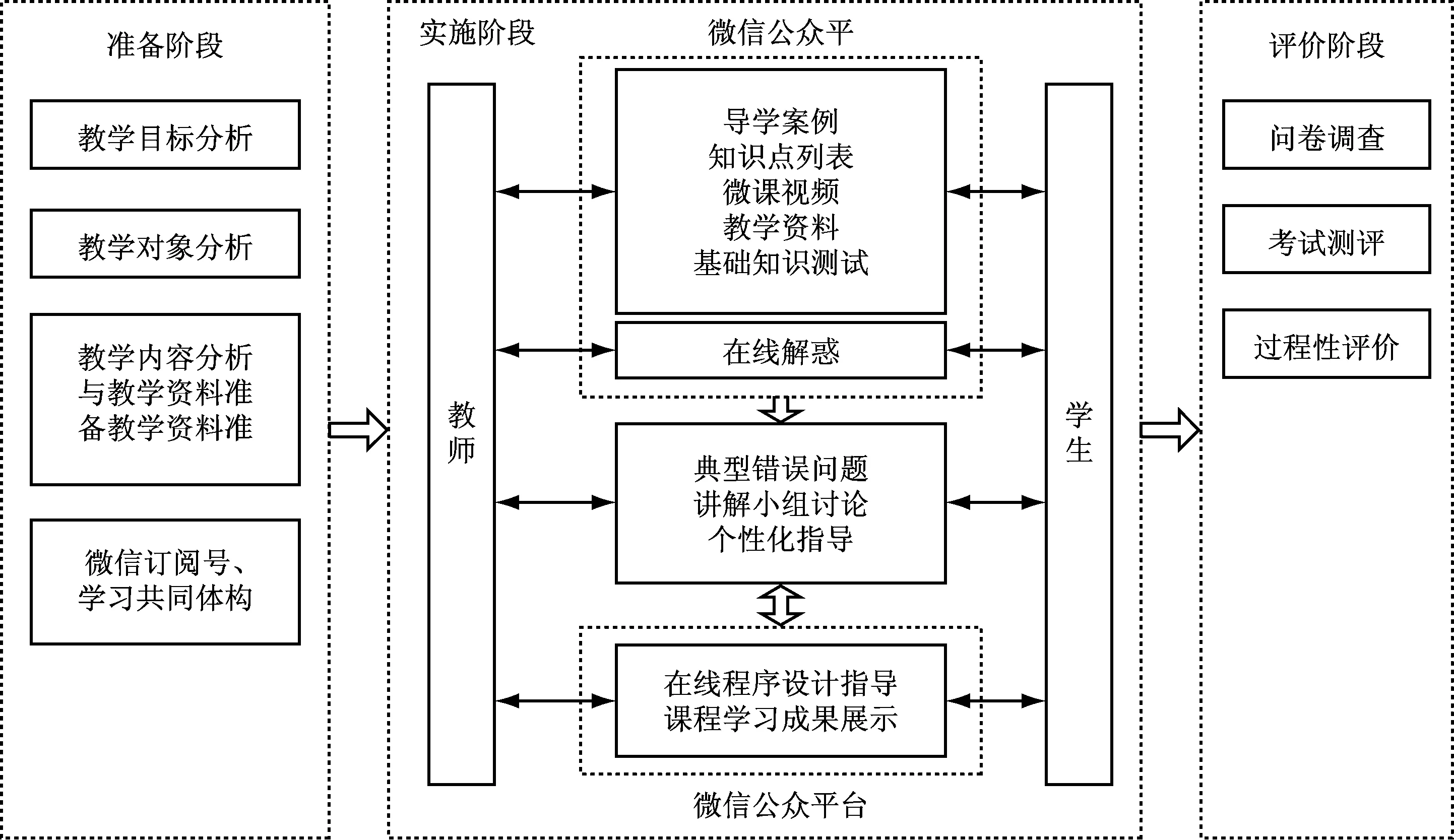

按照系统工程的思想将基于微信平台的课程教学活动分为准备阶段,实施阶段,评价阶段三个环节。如图1所示。

1.1 准备阶段

(1) 教学目标分析

教学模式以教学目标为核心,服务于教学目标。契合学生学习习惯,能够抓住学生学习兴趣,促进学生学习积极性的教学模式,其最终的教学目标达成度就越高。《数据结构》是一门理论与实践并重的课程,从知识与技能层面看,要求学生掌握各种抽象数据类型的特点,相关运算的实现过程,学会分析各种数据结构特性,能够为所解决的问题对象选择合适的数据结构(逻辑结构,存储结构),并进行相应运算的算法设计;从过程与方法的角度看,要求学生提升程序设计的能力,能够运用工程化的方法对实际问题进行分析和解决;从情感与价值观层面看,要求学生在知识的潜移默化中,进行计算思维的训练,并在解决实际问题时应用这种计算思维方式。基于教学目标的三个层面设计教学内容,以保证教学活动的进行有的放矢。

图1 基于微信平台的课程教学活动设计

(2) 教学对象分析

教学对象即学习者,是教学活动中的主要参与者,是教学活动的主体,分析教学对象的知识建构情况,了解学习者的学习特性,是保证教学活动高效进行的前提。民办三本院校学生文化基础薄弱,缺乏学习主动性,自我约束力较差,缺乏吃苦耐劳的精神。但是他们思维活跃,个性张扬,自我表现意识强烈。因此,在进行教学活动过程中,需结合学习者的特点划分学习小组,保证每个小组成员充分参与到小组学习活动中。

(3) 教学内容分析与教学资源准备

《数据结构》是计算机相关专业的一门核心基础课,主要探讨各种经典的数据结构特性以及相关运算的实现算法,其知识内容抽象,算法实现对于程序设计能力要求高。因此,在实施基于微信平台的课程教学活动之前,需要重构教学内容,设计具有趣味性的教学案例,设计知识列表,制作时长不超过15分钟的微课;针对需要记忆的知识点,设计在线测试题;搜集并提供拓展学习的教学辅助资源(如,本门课程的相关专家的微课视频,程序设计软件使用手册等)。

(4) 微信公众平台构建

申请微信订阅号,并上传教学大纲,教学日历,微课,教学内容等教学资料。基于微信朋友圈建立学习共同体。学生在任何时间,任何地点都可以进行课程内容的学习,并在学习共同体中与老师,同伴进行讨论。

1.2 实施阶段

课程教学活动的实施阶段可以分为课前,课中,课后三个阶段。

(1) 课前阶段

学生通过微信公众平台观看导学案例,明确本章学习完成后需达到的目标。观看微课视频,学习基础知识点;针对自己不明白,不清楚的问题,在微信朋友圈与老师,同学进行交流,最后,完成测试题并在线打卡,计入形成性评价。教师分析测试结果。统计出具有代表性的错误问题以备课堂统一解答。

(2) 课中阶段

按照课程的进度情况,将课中阶段分为大讨论和小讨论两种情况。所谓大讨论,是指当每章节的知识学习完成后,开展一次这样的讨论课。在本节课上,教师总结本章的教学内容,布置事先设计好的紧扣实际生活的案例,分小组开展讨论,分析数据的特点,选择合适的存储结构,设计相关运算实现的算法。所谓的小讨论是指通常的教学课堂,在本节课上,首先,教师对微视频的知识点进行总结,针对课前测试的结果,对典型的错误问题开展讲解。其次,对视频中的相关运算的典型实现算法进行上机实践,在这个过程中,教师对程序设计能力较弱的学生进行个性化的指导,同时,鼓励编程能力较强的学生指导编程能力较弱的学生。最后,分小组讨论,对实现的算法进行改写。

(3) 课后阶段

由于数据结构中的运算多,有大量的算法需要学生在课后进行编程实现。因此,课后阶段主要将课堂讨论的结果编程实现,在微信朋友圈学习共同体中讨论解决编程过程中的问题,并进行课程学习成果的展示。

1.3 评价阶段

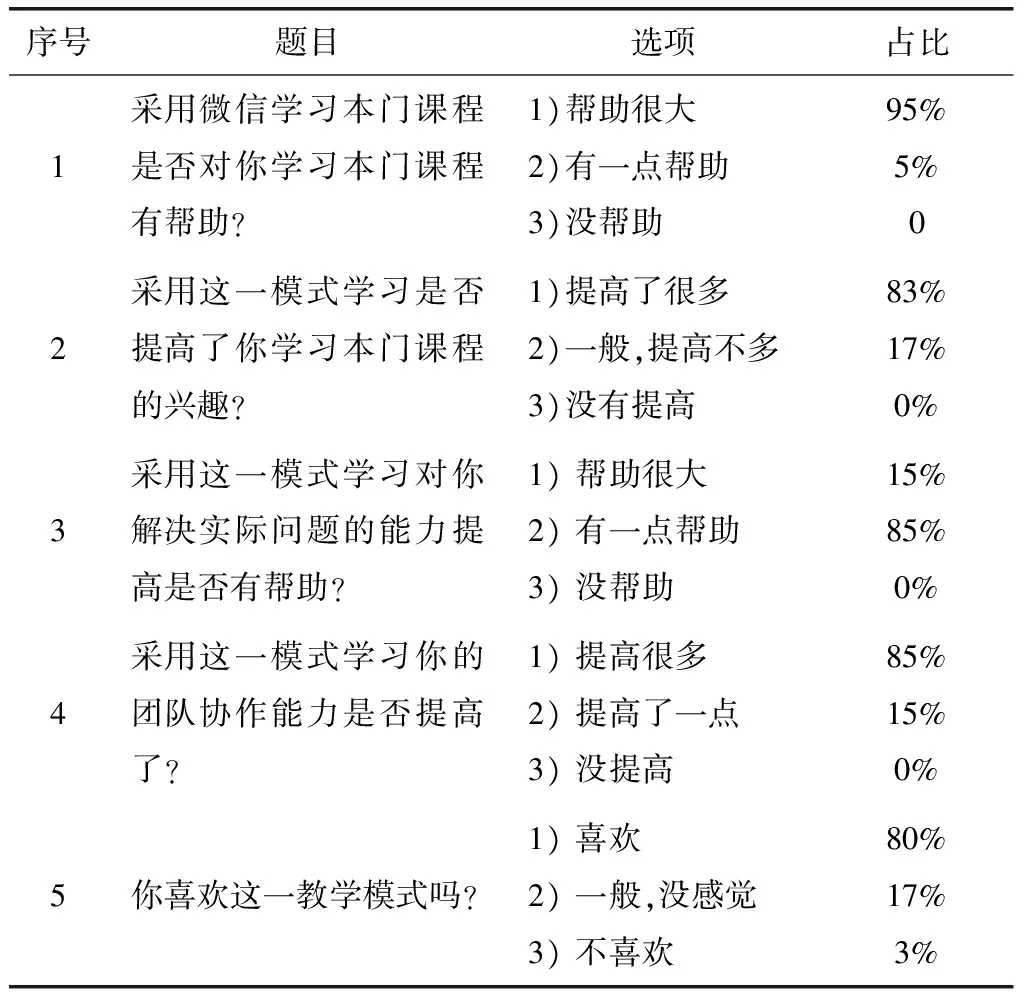

在课程教学过程中,笔者严格按照教学活动设计开展教学活动。为了解学生对微信支持的课程教学的评价,在学期末的时候对教学班级在微信公众平台上进行问卷调查。本次问卷调查共发放问卷48份,回收问卷48份,问卷核心内容如表1所示。通过SPSS软件对问卷进行分析,其信度系数α的值为0.918>0.9,说明问卷的可信度较高;效度系数KMO的值为0.825,大于0.8,说明问卷中问题之间的相关性较高,适合做分析因子。

表1 微信支持的数据结构课程教学调查问卷

从调查问卷的结果来看,80%的学生喜欢通过微信平台进行课程学习。在教学团队成员日常与学生的交流中获悉,学生认为,通过微信平台进行课程学习,实现了教师与学生的零距离交流,在教学过程中充分发挥小组长的作用,调动了学生学习课程的积极性,增加了学生的学习成就感。也有学生表示,虽然自我学习的任务加重了,但是,他们还挺喜欢。

2 总结

尽管基于微信平台的《数据结构》课程教学取得了一定的成绩,但在教学过程中也暴漏了一些问题。首先,学生在学习的过程中容易受到来电,短信以及微信聊天等外来信息的干扰,对于抗干扰能力差的学生会降低学习的效率。其次,微信在拉近教师与学生之间的距离的同时,也导致学生在遇到问题的时候,第一时间就是问老师,问同学,反而自己借助网络静心钻研的时间变少了。再次,由于受到技术的限制,目前在微信平台上还不能进行学习过程的自动跟踪。这些问题,也是本课题将进一步研究的内容。

[1] 马玉慧,赵乐,李南南,王硕烁. 新型移动学习资源——教育app发展模式探究[J]. 中国电化教育, 2016(04):0064-0070.

[2] 邱炳发,马燕,李明勇.微信支持下的移动学习资源设计研究[J]. 现代教育技术. 2016,26(3):114-120.

[3] 方海光,王红云,黄荣怀.移动学习的系统环境路线图——国外移动学习研究与应用案例研究专栏综述篇[J].现代教育技术,2011,21(1)14-20.

[4] 孟凡立,陈琳. 基于 微信公众平台的移动学习空间构建研究[J]. 现代教育技术,2014(10):19-24.

[5] 袁宇翔,胡永斌. 移动情境学习环境的概念、特征及模型构建[J]. 现代教育技术,2015,25(8):40-45.

[6] 刘耀南. 基于智能手机的移动学习在高等教育中的应用研究[J]. 中国教育信息化,2016,(05):0026-0030.

[7] 王萍. 微信移动学习平台建设与应用[J]. 现代教育技术. 2014,24(5):88-95.

[8] 缪玲,潘战生,武丽志. 2011年我国移动学习研究综述[J]. 现代教育技术,2012(11):23-28.