广州永泰寺和东山真武庙略考

——从广东省博物馆藏金童和玉女铜像说起

兰 维

(广东省博物馆 学术期刊部,广东广州 510000)

道教是我国传统宗教,距今已有两千多年历史。广东省博物馆收藏有丰富的道教文物,其中,源自于明代广州真武庙的一对金童和玉女铜像十分珍贵,铜像铭文中提到的永泰禅寺,值得细考。

一、广东省博物馆馆藏金童和玉女铜像

图1 广东省博物馆藏金童像

图2 广东省博物馆藏玉女像

广东省博物馆所藏金童和玉女铜像为组合像,由广东省文管会调拨而来,1961年入藏广东省博物馆。这两尊铜像体量大,合重450斤,是难得一见的国家珍贵文物。金童儒雅庄肃,恭谨安祥作执册状,玉女娴雅俊逸,作捧印状。金童像高142厘米(图1),玉女像高141.5厘米(图2)。两尊铜像表面均刻有铭文,其中金童像铭文73字,位于左手袖口,铭文为:“大明国广东广州府番禺县状元泰通二坊信士谭一凤/花启芳/袁标/周良贤/冯大治仝造,金童玉女二具共铜四百五十斤送于永泰禅寺真武殿前永远崇奉/加靖癸亥年九月初九日造”(图3)。玉女铜像铭文共18字,位于右手袖口,铭文为:“信士谭一凤/花启芳/袁标/周良贤/ 冯大治仝造”[1](图 4)。

图3 金童像袖口的铭文

图4 玉女像袖口铭文

二、道教中的金童与玉女

道教科仪规定凡天尊、道君、老君左右,皆有真人、金童、玉女侍香侍经。真武大帝又称玄天上帝,为道教中赫赫有名的玉京尊神。其塑造经过了曲折的过程:从最早的星宿神,到战国秦汉时期的四象崇拜,魏晋南北朝时期太上老君的侍卫神,唐代的北极紫微大帝的神将,北宋的真武灵应真君,元代的元圣仁威玄天上帝,直到明代成为护国神[2]。

因明代帝王的大力推崇,真武信仰在宫廷和民间十分兴盛,遍布各地的真武庙中。真武大帝的形象一般为披发跣足,端坐殿堂上,旁边塑有龟、蛇二将或金童、玉女。金童、玉女的特有造型为捧册端宝。据明正统道藏洞神部的《太上说玄天大圣真武本传神咒妙经》记载,侍奉真武大帝的金童、玉女分掌威仪,书记三界中的善恶功过。

金童和玉女的故事大量出现于宋元以来的戏剧中,成为神仙戏的重要角色。如宋元时有南戏《金童玉女》传奇,元代有贾仲明《铁拐李度金童玉女》杂剧。明初刘兑的《金童玉女娇红记》,剧演金童玉女思凡,被贬人间。几经挫折,直到仙女董双成的到来,说明二人是金童玉女下凡,业缘已满,理当升天[3]。这类题材的戏剧多以金童玉女思凡被贬人间肇始,后在人间历经挫折,最后以成仙归真结尾。

后经元明杂曲、小说等演绎,金童和玉女下凡到人间,转世为“周公”和“桃花女”。由于这类作品受众较多,影响十分广泛,人们逐渐将“周公”与“金童”、“桃花女”与“玉女”等同起来。其中,元杂剧《桃花女破法嫁周公》是金童玉女与周公、桃花女故事合流的重要来源。剧末真武大帝出场,说明周公与桃花女是金童玉女转世,世缘已满 ,应复归天位。周公与桃花女斗法的故事在民间流传很广,元、明、清各朝不断有小说、杂剧、唱本等问世,虽情节各不相同,但都深受百姓喜爱。

三、广州永泰寺略考

(一)永泰寺的建立和赐额

东山真武庙源自于永泰禅寺(即东山寺),方志等古籍对真武庙的记载就处在永泰寺词条之下,当然“真武庙”也有独立成条记载的。检视古今学者对永泰寺的描述有不少矛盾和谬误之处,如关于永泰禅寺的建寺时间就说法不一。有学者认为永泰寺建于明成化十二年(1476),竣工于成化十六年(1480),取名东山寺[4]。叶世光认为永泰寺是明总镇两广的内官太监韦眷在成化二十一年(1485),其主管广州市舶事务期间所建[5]。曾新认为,永泰寺建于明成化二十一年(1485)[6]。还有种说法较为特别,即认为永泰寺是在明初六祖寺的基础上建成的[7]。考诸史籍,可对上述说法进行甄别。

历代《广东通志》等古籍对广州永泰寺均有所记载,但提到建寺时间的却为数不多,其中最重要的当是收录于清同治《番禺县志》的“勅赐永泰禅寺碑记”。“勅赐永泰禅寺碑记”刻于明成化二十一年(1485),是永泰寺的建寺碑记,碑文明确记载有永泰寺“经始于成化丙申冬十月,告成于庚子夏六月”[8]1576。成化丙申年即成化十二年(1476),成化庚子年即成化十六年(1480)。这表明永泰寺始建于1476年,建成于1480年。但清同治《番禺县志》“建置略”又记载道:“东山寺,一名太监寺,在城东。明宏治间内监韦眷建,成化间赐额永泰。”[9]1141这与前述“勅赐永泰禅寺碑记”所述逻辑不合,因为从时间上看,宏治(即弘治,1488-1505)晚于成化(1465-1487),没有理由“后世的寺庙”却在前朝就已经赐额。同治《番禺县志》的这段记载注明是根据郝玉麟《广东通志》采访册参修。可见当时人之所以对永泰寺建寺时间判断不确,可能由于他们仅注意到同治《番禺县志》“建置略”中的这段记载,或者说虽然注意到了同书“金石略”中的“勅赐永泰禅寺碑记”,仅从该碑文的落款“成化二十一年岁在丁巳秋,九月吉日立”就认为永泰寺建于明成化二十一年,而忽略了该碑正文里有永泰寺始建时间和竣工时间的明确记载。

而有关永泰寺的赐额时间也需要有所辨析。刻立于明成化二十一年的“勅赐永泰禅寺碑记”从标题到碑首均有“勅赐永泰”字样,此外碑文有“兹者建寺既成,疏于上勅赐名永泰”[8]1575的记载,这说明其赐额应在明成化二十一年之前。后世研究者大多根据明成化二十三年刻立的 “勅谕护持永泰寺碑”有关“赐额永泰寺”原因的记述,而认为永泰寺的赐额时间是在成化二十三年,其实我们认为之所以刻立此碑主要是对赐额一事的详细说明和确认,“勅谕护持永泰寺碑”:

“……恐年滋久被人侵占,樵牧作践,奏乞玺书护持之。朕念韦眷捐资作寺无非为国祝釐,为民祈祐,其心善矣。特允其请,即赐额曰永泰寺,复护以勅。俾僧众自在焚修,凡官员军民诸色人等,毋得欺慢侵凌及昏占田土、池塘,污毁佛殿僧房以沮其教。敢有不遵朕命者,论以重法。故谕。成化二十三年五月二十五日。”[8]1578

(二)永泰寺建立者——韦眷

韦眷,字效忠,广西宜山人,明内官太监。明成化、弘治时曾任提督广东市舶提举司事。清同治《番禺县志》“勅谕护持永泰寺碑”记载韦眷,“先是提督广东市舶提举司事时,尝捐所受累岁赏赉,于广东广州府番禺县永泰乡市得善地,创造佛宇一所。陆续置买田园、房屋、池塘若干区亩,俱与本寺以供赡僧供佛斋膳香油之费。”[8]1577

韦眷其人,《明实录》有载。韦眷驻扎广州,前后十四年,他“陵烁官吏,掠取民夷”,私自与海外诸国贸易,以致积累了大量钱财。韦眷墓于1964年在广州发现,该墓虽然被严重盗掘过,但墓中仍然出土了红珊瑚、金板、宋代铜币和外国银币、松香等丰富的随葬品[10]。

(三)从“永泰寺”到 “东山寺”和“太监寺”

从历代典籍记载可知,“永泰寺”、“东山寺”和“太监寺”均为同一佛寺,但三个名称的产生时间和流行时间并不相同。明成化二十一年的“勅赐永泰禅寺碑记”和成化二十三年的“勅谕护持永泰寺碑”均称永泰(禅)寺,未提到其他两个名称。至于“永泰”之名应当是由于该寺地处永泰乡而得名。到嘉靖年间,“东山寺”之名开始出现。明嘉靖《广东通志》有“僧纲司,在城外东山寺”[11]之说,该志编修于嘉靖十四年,说明当时已有“东山寺”之名,“永泰寺”又被称为“东山寺”。在之后的方志中,“东山寺”之名用得最多,“永泰寺”或“永泰禅寺”之名仅出现于广东省博物馆藏的明嘉靖四十二年(1563)金童铜像铭文中。

至于“太监寺”之名,文献中最早出现于清同治《番禺县志》的“建置略”,“东山寺,一名太监寺,在城东。明宏治间内监韦眷建,成化间赐额永泰。嘉靖十四年祀真武于前殿,国朝顺治七年总镇班某重修,知府王庭为记。”[9]1141文后注明是据清雍正时郝玉麟编纂的《广东通志》采访册参修。但“太监寺”作为俗名应当长期在老百姓中使用,因为此名直接表明了该寺是由明太监韦眷所捐建。

(四)供奉对象

永泰寺地处番禺县永泰乡,其建寺之地由韦眷捐资,用南海和番禺二县的地置换而成。“勅赐永泰禅寺碑记”有载,“命僧戒玉住持,徒弟定远、定通、定逾、定延、定镛,番南二县置出五顷九十亩零,以为常住。”[8]1577后韦眷还“陆续置买田园、房屋、池塘若干区亩,俱与本寺以供赡僧供佛斋膳香油之费”[8]1578。建立之初的永泰寺规模虽不算大,但山门、正殿和后殿及僧舍佛堂等一应俱全。“勅赐永泰禅寺碑记”明确地记载了众殿堂中所供奉的对象,“前为山门,塑二金刚于门外之左右。门之内塑四大天王,左右咸有角门建立。正殿奉三宝释迦佛,而阿难、迦叶护法善神则左右侍立。北藏普庵、十有八罗汉列于殿后,以暨左右。左有钟,右有鼓,殿外周围有石阑干。正殿之后又建殿以奉三大士,而达摩、六祖、二十诸天则列于殿后,以暨左右。”[8]1577-1578

值得一提的是,可能感戴韦眷对永泰寺的建立所做出的特殊贡献,寺里还塑有韦眷像,“殿侧有韦眷像,冠带绯鱼,侍者夹里,寺僧祀文维谨,盖眷当日置尝产至厚也。”[12]

四、东山“真武庙”的建立和演变

(一)“真武庙”与“永泰寺”的紧密关系

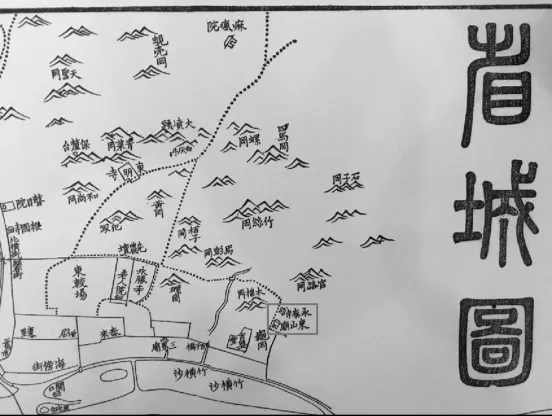

文献中对永泰寺和真武庙的记载很多,而且一本书往往会将两者同时记载。不少明清地图都有二者地图,只是各副地图对永泰寺和真武庙的朝向绘制不一致,较多将二者绘成坐北朝南或者坐东北朝西南,仅有一副地图将二者绘制成不同方向(其中永泰寺大致坐东向西,真武庙大致坐北向南(图5)。综合相关文献记载进行分析,虽然“真武庙”作为一座庙而必须具备的确切方位、建筑格局、供奉对象、神职人员等核心要素并无文献明确记载,但真武庙与永泰寺的密切关系则有据可考。

图5 清同治《广州府志》“省城图”对永泰寺和真武庙的绘制[13]

清同治《番禺县志》收录的《新建东山祖堂记》(落款为明嘉靖四十二年)提到东山寺(即永泰寺)供奉真武,当时称供奉真武的地方为“祖堂”。清乾隆《番禺县志》中的《重修东山寺记》文首即说“庙妥真武之神由来已久”,而后还具体阐明东山寺供奉真武的前后因由。其他方志和文献如《羊城古钞》等的“东山寺”条目下,大多会提到“祀真武于前殿”。

此外,部分方志中有关永泰寺的碑记后会说明该碑的方位。清同治《番禺县志》记载了明嘉靖四十三年的《东山寺碑记》,文后说该碑立于东山寺之右。清宣统的《番禺县续志》记载了清顺治八年王庭撰的《重修东山寺碑铭》(又作《重修东山寺碑记》),碑文后的注释认为此碑立于东山庙 (即真武庙)。可见,两志在立碑地点的记载上不同,而这两篇碑记都与东山寺直接相关,按理都应立于东山寺,这种记载上的“称谓”不同反映出东山寺与真武庙的紧密关系,人们认为东山庙与东山寺(即永泰寺)是一体的,是一而二、二而一的关系。

真武庙主供真武,而真武是道教和民间普遍信仰的神,如何会供奉在佛寺之中?这与当时佛教的中国化发展有关。佛教产生于印度,于两汉之际传入中国并逐渐中国化,到了宋元明清时与我国传统的儒家思想、道教和民间信仰以及民众社会生活合流,有的佛寺共同供奉释迦牟尼、老子和孔子,更多的佛寺供奉城隍、土地、文昌、真武以及大仙、娘娘之类的神像[14]。如此说来,将真武神供奉于东山寺是符合当时宗教发展大趋势的。那么,真武庙是何时建立的?

(二)“真武庙”的建立时间及背景

东山真武庙是在东山寺之后建成和发展的,但真武庙建立的具体时间却有不同说法。

在目前文献记载和相关研究中,关于“真武庙”的建立时间有四种记载,见表1。有学者对有关说法进行了辨析和研究,如梅斌林根据“新建东山祖堂记”的记载认为真武庙始建于明嘉靖四十年,而“嘉靖十四年祀真武于前殿”之说是将“嘉靖四十年”的年份倒置了[15]177。“新建东山祖堂记”对真武庙的建立原由、时间等进行了详细的记录,应是我们判断真武庙建立时间的首要依据。而相关文献在记录真武庙及其建立时间时往往较为简略,缺乏背景信息,难以采信。

表1 真武庙建立时间的四种记载

真武庙建立的背景也有不少记载有误,需要厘清。如清乾隆《番禺县志》载:“真武庙有二,一在城东东山寺,嘉靖间黄萧养倡乱围州,神屡显灵,民免于难。前有松冈,虬麟森映。遇上巳,人祭赛甚伙”,清同治《番禺县志》载:“明嘉靖间,黄萧养倡乱,围广州。神屡著灵显”,其中“黄萧养围乱广州”发生在明正统年间(具体是1449年),此二志将之记为嘉靖朝是明显错误,此外“神屡著灵显”颇为含混不清,并没有说明“神”因何事灵显。综上所述,真武庙建立于明嘉靖四十年(1561)是较为可信的。

文献中对真武庙的建立背景前后记载也有许多矛盾之处。不少记载将黄萧养叛乱作为真武庙成立的因由,而且许多记载还将黄萧养叛乱记载成嘉靖朝的事,这是明显的错误。黄萧养叛乱发生于明正统十四年(1449),此时东山寺还未兴建,它不可能成为真武庙建立的具体背景。那真武庙成立的真实背景究竟为何?清同治《番禺县志》的《新建东山祖堂记》对此记载甚详:

“今嘉靖四十年,近有惠潮盗贼生发,广之士夫耆民人等,前往佛山迎接真武行身,前至东山寺祈保地方。神到之日,大获太平,众信喜留真武行身,奉安于广。对神卜祝,愿留神像,神即喜允,坐镇广城。有会首黄锐、何举等,会众各舍资财,另铸铜像,送补佛山奉祀。”[9]1631-1632

明嘉靖四十年(1560),粤东惠潮一带海贼生乱,而且又有拓林寨兵变直逼广州[9]1631-1632。在此严峻形势下,为保广州省城安宁,广州士绅前去佛山祖庙将真武行身接到广州,而安放之处即是东山寺。待俞大猷平定拓林之乱后,真武行身并无返回佛山,而是供奉于东山寺。为此广人还捐资重新铸了一尊真武神像送返祖庙奉祀。从广东省博物馆所藏的金童和玉女铜像铭文可知,嘉靖四十三年(1563)人们还为真武神增加了金童和玉女二位侍神。

综上可知,明嘉靖四十年,东山寺即供奉有真武神,三年后增祀金童、玉女二侍神于真武左右。至于真武庙正式独立建庙的具体时间,根据文献记载,很可能是清顺治七年。清樊封《南海百咏续编》载,清顺治十年总兵班志福主持重修东山寺,“分割前殿为真武庙”。但据学者研究,“前殿”之说似乎不准确[15]175-178,因为东山寺大致坐东朝西,而真武庙为坐北朝南,很可能是割东山寺南侧一部分兴建了真武庙专门供奉真武神。

(三)供奉对象

真武神身前一般会有金童玉女或水火二将作为陪侍,但根据现有文献记载,我们只知道真武庙供奉了真武神,对其侍神情况还不可知。随着广东省博物馆所藏金童和玉女像的发现,真武庙的供奉情况便清晰不少。像身“送于永泰禅寺真武殿前永远崇奉”的铭文,说明这尊金童和玉女铜像为永泰寺(即东山寺)铸造,作为真武神的陪侍神,供奉于真武殿真武神左右。

五、东山寺和真武庙的变迁

东山寺和真武庙兴建于广州城东三里的姚家岗,即今陈树人纪念馆一带。东山寺和真武庙地理位置临近,其兴衰较为同步。东山寺在迎真武神于寺中之后,香火鼎盛,建筑也颇成规模,寺周围还集中了许多名园别墅,可谓盛极一时。清顺治七年总兵班志福曾主持重修,至清康熙四十三年,番禺人韩海又呼吁重修东山寺以恢复往日之繁闹景象。真武庙在岁时节日曾也“祭赛甚伙”。

随着近现代的社会变迁和开发,东山寺和真武庙逐步转变为其他机构和设施。今寺和庙虽已湮没无闻,但从现在的街道名称,如寺贝通津、庙前直街等皆能体现东山寺和真武庙对东山一带的久远影响。

东山寺和真武庙的建立和发展,反映的是明清时期儒、释、道以及民间信仰的合流交融和岭南真武信仰的兴盛。广东省博物馆所藏金童和玉女铜像是作为真武神的配祀而铸造的,是当地民众虔诚信仰真武神的明证。

参考文献:

[1]肖海明.美美与共——广东宗教文物展[M].广州:岭南美术出版社,2016:148-149.

[2]肖海明.试论宋元明真武图像变迁的“一线多元”格局[J].思想战线,2005(6):91-96.

[3]马书田.中国道教诸神[M].北京:团结出版社,1996:351.

[4]谭焕章.广州市东山区史志丛书:东湖街志(1840—1990)[M].广州:广州市东山区东湖街道办事处,1994:81-82.

[5]叶世光.羊城旧事[M].香港:天马出版有限公司,2013:41.

[6]曾新.明清广州城及方志的城图研究[M].广州:广东人民出版社,2013:174

[7]龚伯洪.广州越秀古街巷:2 集[M].广州:广东人民出版社,2010:60-63.

[8]李福泰,史澄.番禺县志 54 卷:之三十一[M].广州:光霁堂,清同治十年刻本(1871).

[9]李福泰,史澄.番禺县志 54 卷:之二十四[M].广州:光霁堂,清同治十年刻本(1871).

[10]王川.市舶太监与南海贸易:广州口岸史研究[M].北京:人民出版社,2012:98.

[11]戴璟,张岳.广东通志初稿卷之十:公署二十三[M].广州:[出版者不详],明嘉靖十四年刻本(1535):1081.

[12]梁鼎芬,丁仁长.番禺县续志:44 卷[M].广州:明伦堂,民国二十年重印本(1931):1224.

[13]广州市规划局,广州市城市建设档案馆.图说城市文脉——广州古今地图集[M].广州:广东省地图出版社,2010:25.

[14]方立天.方立天讲坛录[M].北京:九洲出版社,2014:321.

[15]梅斌林.东山沿革概述[M]//广州文史资料存稿.北京:中国文史出版社,2008.