江苏邳州煎药庙西晋墓地M1发掘简报

南京博物院 徐州博物馆 邳州市博物馆

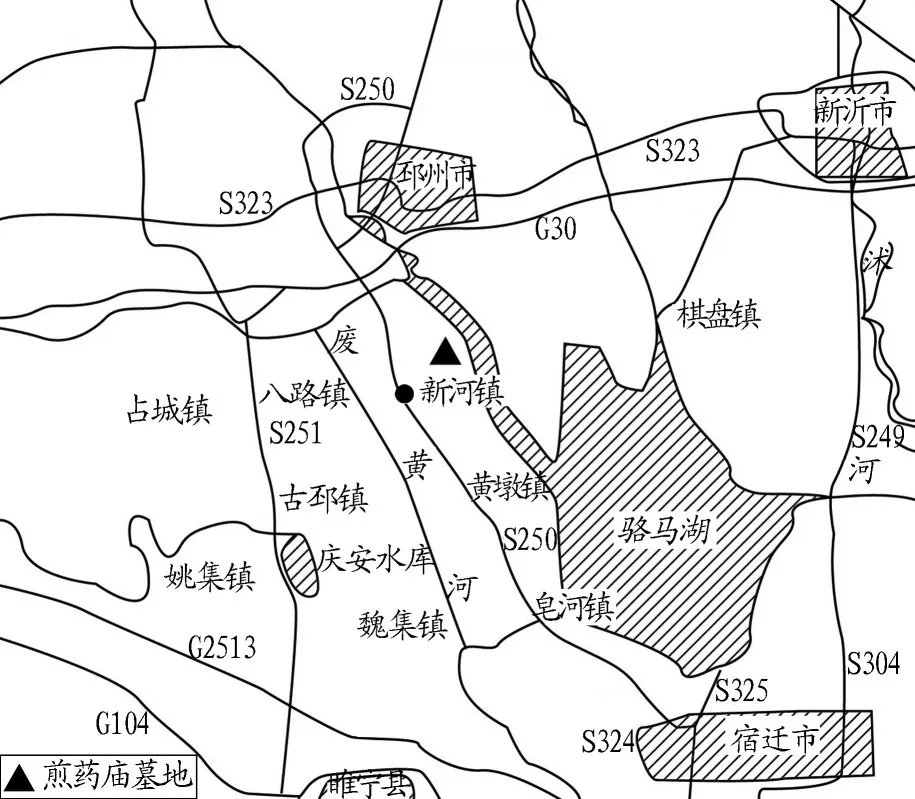

煎药庙西晋墓地位于江苏省邳州市新河镇陈滩村煎药庙(图一),于还耕工程取土时发现。地理坐标:北纬34.20782°、东经118.02313°,高程23米。2015年7月—2016年9月,南京博物院、徐州博物馆、邳州市博物馆三家组成联合考古队对其进行了调查、勘探与抢救性发掘。

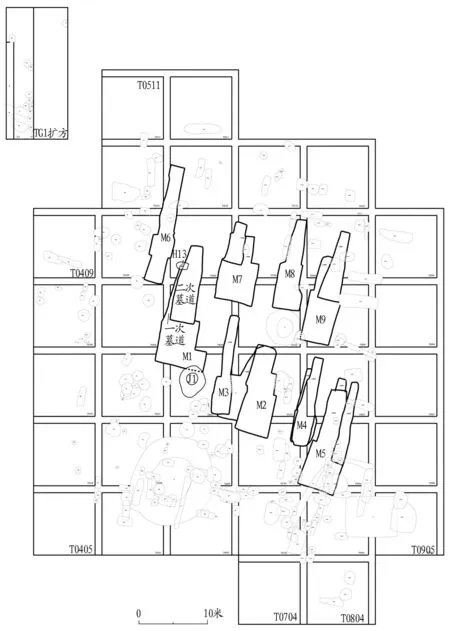

经调查、勘探,共发现砖室墓葬9座,墓葬位于一块东西向台地之上。台地原东西长约200、南北宽约100、高出地表约4.5米。发掘时,台地不存,已成平地,一部分墓室已高出周围地表,墓葬开口层位不清,打破下层春秋战国时期文化堆积层。本次发掘共清理砖室墓葬9座,皆南北向,墓道居北,分南北两排,M1位于南边一排西侧(图二),现简报如下。

图一//煎药庙墓地位置示意图

一、墓葬形制

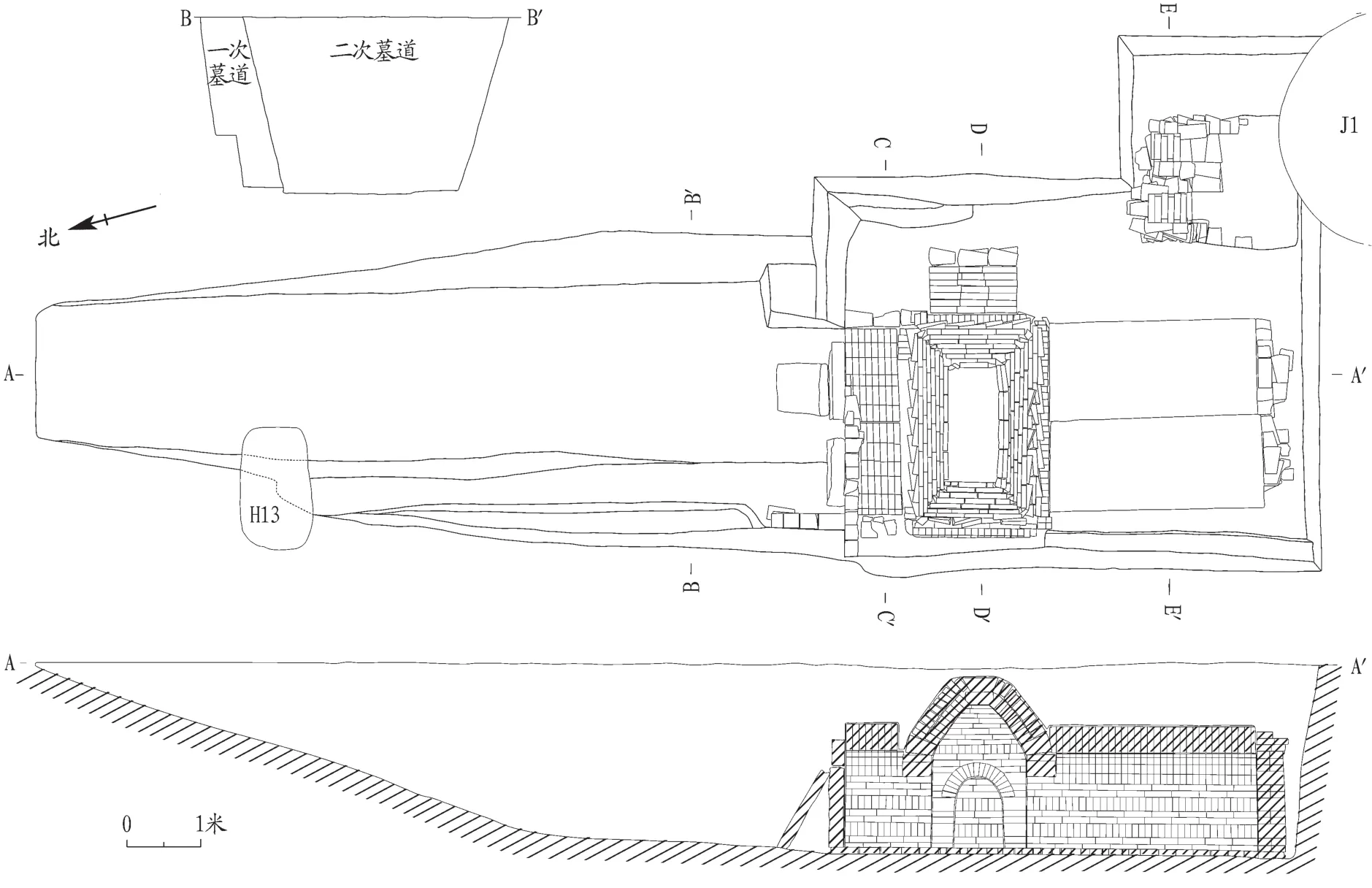

M1为一座由斜坡墓道、双甬道、盝顶前室、双券顶后室组成的土坑砖室合葬墓,方向18°(图三、图四;彩插一‥1)。墓道中部被H13打破、墓室东南部被J1打破,墓坑打破下层春秋战国时期文化层。墓坑平面呈圆角长方形,四壁向内斜收。西壁距发掘平面0.54米处有一南北向二层台,台面较平。平台南北长3.72、东西宽0.26、高1.70米。墓坑南北长6.8、东西口宽5.26~7.32、深2.64米。该墓由墓道、前庭、门墙、封门、甬道、前室、东耳室、后室,以及叠涩顶砖筑结构组成。墓底有一层铺砖,砖室皆建于铺砖之上。

墓道 居北,为长斜坡墓道,有明显的二次开挖迹象。据打破关系、墓道填土的土质、土色,按开挖的先后顺序,将其分为一次墓道、二次墓道。二次墓道位置偏东,平面近梯形,南端至于墓葬前部砖砌门墙,东壁略弧,东、西两壁较斜,截面呈倒梯形,墓道南端东壁下有一个二层台。二层台为春秋战国时期文化层堆积,西侧与东甬道东壁平齐,顶面较平,底部较大。二层台顶面东西长0.72、南北宽0.66米,底部南北长0.76、东西宽0.66、高1.01米。墓道坡面西低东高,略呈弧形,西侧坡面低于东侧0.08米,近墓门处底面较平。墓道填土为灰褐色沙土,土质较疏松,未经夯打,填土包含少量红烧土颗粒、灰陶片、瓦片等,出土钱币、砺石、陶幡座、陶钵、陶罐、陶盆、陶三足盘、陶奁、甑底、鬲足、印纹硬陶片共17件。二次墓道南北长11.12、北宽1.60、南口宽3.10、南底宽2.48、南端距现地表深2.54米。一次墓道偏西,平面近梯形,东半部被二次墓道破坏。据发掘情况分析,二次墓道南端近墓门处二层台应该就是一次墓道东壁的残留。一次墓道西壁有梯形二层台,顶面较平,亦为春秋战国时期文化层堆积,二层台南北长5.66、宽0.32、南端距墓道底高0.80米。墓道坡面高于二次墓道,较平,近墓门处底面较平。一次墓道填土与墓室顶部填土相同,应为墓葬修筑时开挖而成。填土为灰褐色沙土,土质较疏松,未经夯打,填土包含少量红烧土颗粒、灰陶片、瓦片等。

图二//煎药庙墓地布方及墓葬分布图

1.M1全景

3.M1前室南壁影作图(北—南)

2.陶罐(M1二次墓道‥14)

3.陶盆(M1二次墓道‥11)

5.陶奁(M1二次墓道‥13)

4.陶三足盘(M1二次墓道‥12)

6.青瓷盘口壶(M1‥60)

1.铜鐎斗(M1‥6)

3.铜熏(M1‥19)

5.铜熨斗(M1‥22)

2.带柄铜匜(M1‥17)

4.铜盆(M1‥21)

6.铜洗(M1‥23)

1.鹦鹉螺杯(M1‥16)

3.碳晶羊(M1‥51)

5.铜扣贝耳杯(M1‥69-70)

2.金铛(M1‥35)

4.铜泥筩(M1‥65)

6.玻璃碗(M1‥79)

前庭 M1西墓门前有一较小的前庭,仅存西壁。由于砌筑前庭西壁,墓道西壁的二层台南端被去除,前庭西壁就砌筑于原二层台的位置,紧贴一次墓道西壁,为长方形青砖纵向平铺砌筑。西壁南北长1.08、东西宽 0.20、高 0.86米。长方形砖长40、宽20、厚8厘米。

门墙 仅有西半部,东部可能由于墓葬二次开挖破坏不存,长方形青砖横向平铺砌筑,最上一层为3块青砖平铺。门墙高2.04、宽2.08米;长方形青砖长40、宽20、厚8厘米。

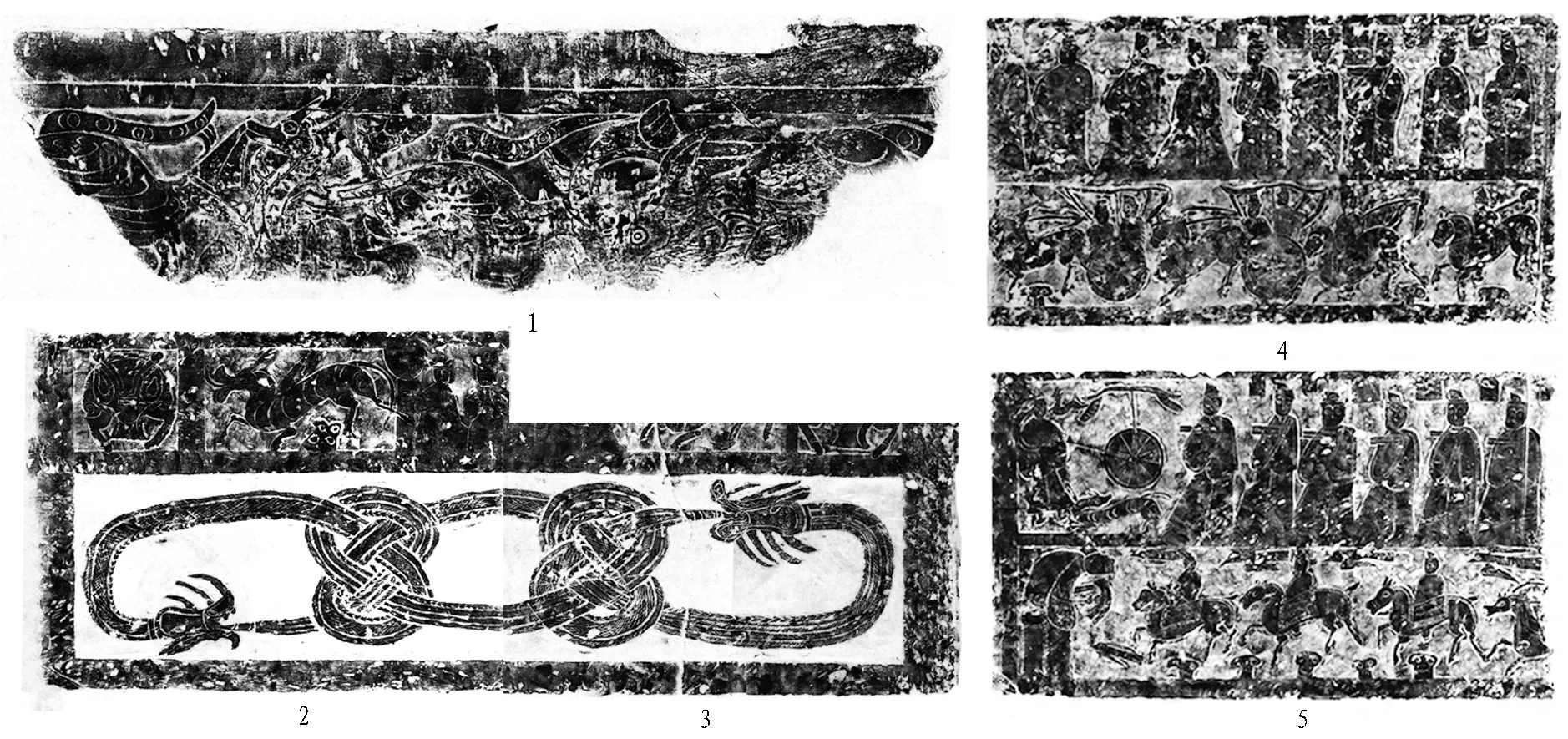

封门 门墙下部开有东、西两个墓门(图六;彩插一‥2)。东墓门由上、下两块石板封门,石板直立封堵,置于墓底铺砖之上。另有一长方形石板斜向南支撑于下部封门石板上半部。上部封门石板为一浅浮雕画像石,倒置,画像一侧向内,内容为“青龙”(图五‥1)。东西长1.06、厚0.18、高0.36米。下部封门石板素面,表面不平整。东西长0.94、厚0.23、高1.12米。支撑石板亦素面,表面不平整。上下长1.26、东西宽0.72、厚0.14米。西墓门为一较大石板封堵,石板置于墓底铺砖之上,素面,表面不平整,东西长0.94、厚0.24、高1.50米。

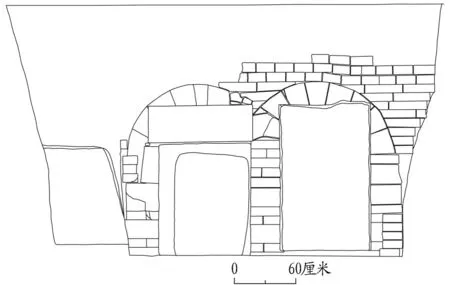

墓门 封门后即墓门,分东、西两个墓门。其形制、砌筑方式皆相同,大小一致。上半部皆楔形砖砌成拱形,东、西墓门共用中间隔墙,隔墙上半部长方形青砖纵向平铺三层,下半部“两顺一丁”砌筑。墓门外圹高1.78、宽2.78米;内圹高1.38、宽0.80米。楔形砖长38、宽端26、窄端16、厚8厘米。长方形青砖长40、宽20、厚8厘米。

甬道 墓门与前室之间为甬道,顶部填土与一次墓道填土相同。甬道分东、西两甬道,其形制、砌筑方式皆相同,大小一致(图七)。甬道顶面涂抹厚约2厘米的石灰封护层,上半部皆楔形砖砌券顶,两甬道共用中间隔墙,隔墙上半部长方形青砖纵向平铺三层,下半部“两顺一丁”砌筑,甬道内壁涂抹厚约1厘米石灰层,局部脱落。甬道外顶高1.84、内高1.36、宽0.80、进深1.16米。东甬道出土蛋壳、桃叶形铜片、漆器共4件,西甬道出土鐎斗、陶球、石灰构件6件。

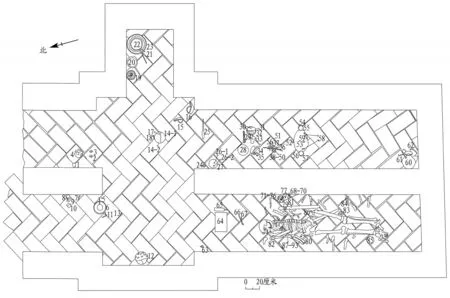

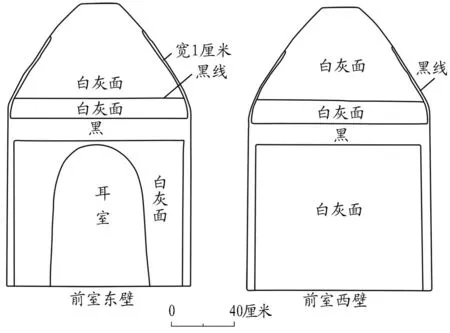

前室 甬道后为前室,顶部填土与一次墓道填土相同。前室北壁有东、西两门(图八)。门上部有一整块长条形石板作为门楣石,浅浮雕画像,画像一面向下,内容为“车马出行”与“进献”等(图五‥4、5)。门楣石东西长2.36、宽0.40、厚0.22米。前室东西向,盝顶,顶部楔形砖砌筑,表面由2厘米厚石灰封护层。内壁涂抹厚1厘米的石灰层,并绘有黑色影作装饰。前室四角及南、北两壁中间绘有立柱,柱顶有斗拱,盝顶四角用黑色粗线勾勒。前室南壁中部影作立柱、斗拱处石灰层局部脱落,其内表仍有一石灰层,并有黑色立柱、斗拱的影作装饰,说明在该墓第二次下葬时前室的石灰层出现了局部脱落的情况,于是进行了第二次石灰层的涂抹,并进行了影作装饰(图九;彩插一‥3)。四壁上半部长方形青砖纵向平铺三层,下半部“两顺一丁”砌筑,东壁下有一耳室,南壁开有东、西两后室门,前室地面长方形青砖“一顺一丁”“人”字形铺地。前室出土残铜器、铜片、带柄铜匜、带钩、铁镜及镜架、鹦鹉螺杯共8件。前室外东西长3.08、南北宽2.10、高2.42米;内东西长2.36、高1.98、进深1.32米。

图三//M1平、剖面图

东耳室 位于前室东壁中部,砌筑于墓圹之内,外表面覆有厚2厘米的石灰封护层,顶部填土与一次墓道填土相同。东西向,平面长方形,楔形砖筑券顶,三壁上半部长方形青砖纵向平铺三层,下半部“两顺一丁”砌筑,地面长方形青砖“一顺一丁”“人”字形铺地。出土铜熏、铜鐎斗、铜盆、铜熨斗、铜洗共5件。耳室外东西长0.92、南北宽1.23、高1.50米;内南北宽0.70、进深0.96、高1.04米。

图四//M1底部平面图

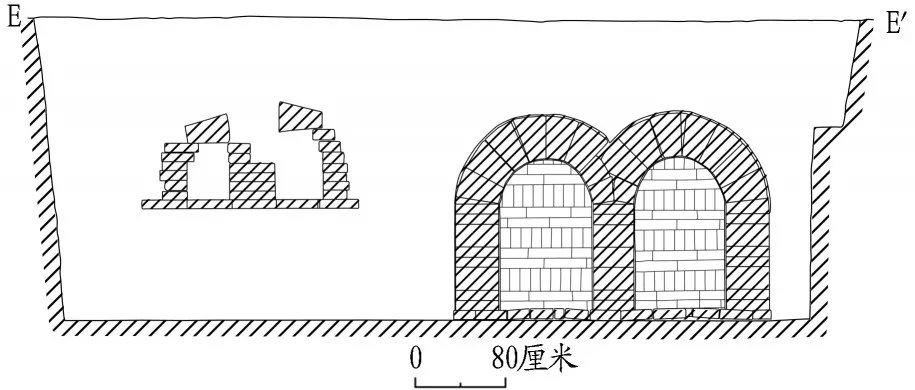

图五//M1画像石拓片

后室 分东、西两后室(图一○),顶部填土与一次墓道填土相同,出土包含物有残铜器、钱币、石璧、桥形系共4件。后室门位于前室南壁,开有东、西两门。东、西两后室门皆平面长方形,大小相同,顶有门楣石,为一长条形石板,浅浮雕“双龙穿璧”图像(图五‥2、3),画像一面向下。石板东西长2.36、宽0.40、厚0.22米;后室门东西宽0.82、高0.98米。后室总平面呈长方形,为两南北向长条形拱形券顶,东、西相连,表面覆有厚2厘米石灰封护层。东、西两后室形制相同,平面南北向长条形,楔形砖筑拱形券顶,东西两壁较直,上半部长方形青砖纵向平铺三层,下半部“两顺一丁”砌筑。南端顶部楔形砖、长方形青砖混合横向平铺封堵,下部“两顺一丁”砌筑;地面长方形青砖“一顺一丁”“人”字形铺地。东后室未见葬具,地面局部仅见白灰铺底,人骨不存。东后室出土金手镯、银簪、银钗、银铃、银手镯、铜泡钉、铜扣耳杯、残铜器、金铛、铜勺、铜盆、钱币、铁环、铁剪刀、铁镜、青瓷盖、青瓷盘口壶、漆器、碳晶羊共91件(组)。从出土随葬品分析,该室葬人应头北向,且为女性。西后室亦未见葬具,局部有白灰铺底残留,出土人骨一具,保存较为完整,头北向,面向西。出土金戒指、金币、银簪、银戒指、铜泥筩、钱币、铁环、铁剑、铁刀、铁镜、铜扣贝耳杯、玻璃碗、珍珠、蚌壳、铅币、象牙罐、石黛板共32件(组)。从随葬品分析该室葬人应为男性。后室外南北长3.30、顶东西总宽2.58、高1.86米;东后室内南北长3.24、东西宽0.83、高1.40米;西后室内南北长3.28、东西宽0.80、高1.40米。

双叠涩顶砖筑结构 位于该墓后室东侧,与后室分离。从M1墓圹填土分析,其土质与一次墓道填土土质相同,仅土色略显深灰。该砖筑结构西部打破M1后室填土,东部坐落于春秋战国时期文化层堆积之上,底平面高于M1后室底平面0.98米,应是M1封填后再次开挖而成。该砖砌结构为南北向砖室东西并列,顶部及各壁砌筑不完整,南半部参差不齐,未见封堵。顶部仅数块楔形砖单砖侧立,东西壁楔形砖、长方形青砖混合平铺砌筑墙壁,且上半部依次向内折收6~8厘米形成叠涩顶,室内地面楔形砖铺地。两室内填深灰褐色沙土,土质较硬,未见包含物。砖筑结构外南北长1.72、东西总宽1.84、高0.94米;单室内宽0.38、高0.60米。

图六//M1封门正视图

图七//M1甬道横剖面图

图八//M1前室横剖面图

图九//M1前室影作正视图

图一○ //M1后室横剖面图

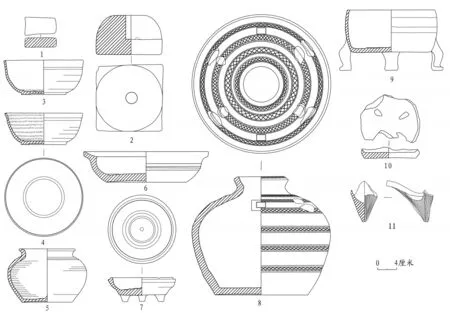

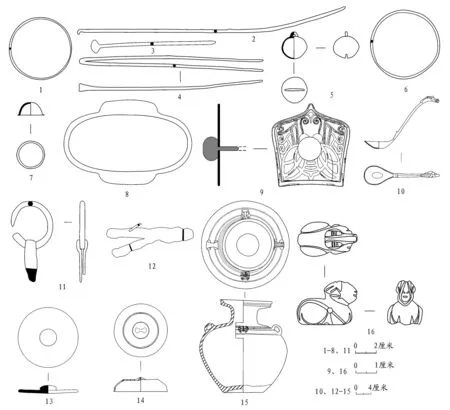

图一一//M1二次墓道出土器物

二、出土器物

经发掘,M1共出土金、银、铜、铁、漆、青瓷、玻璃、蛋壳、海螺、蚌、陶、石、石灰等质地各类器物167件(组),其中后室出土铁棺钉1组51件。

(一)二次墓道出土器物

1.铜器

钱币 1枚(M1二次墓道‥1)。锈残,铜质,五铢。直径2.10厘米(图一八‥1)。

2.石器

砺石 1件(M1二次墓道‥2)。残,石质,红褐色,平面长方形。长6.8、宽4、厚2.1厘米(图一一‥1)。

3.陶器

幡座 5件。形制相同,大小略有差别。皆泥质灰陶,方座圆顶,中有插孔,未穿透。M1二次墓道‥3,底边长13.8、高8.2、孔径2.4厘米(图一一‥2)。

钵 2件。泥质灰陶,敞口,圆唇,鼓腹,下腹弧收,平底内凹。M1二次墓道‥8,外壁饰多道弦纹。口径16.8、底径9.5、高6.6厘米(图一一‥3)。M1二次墓道‥9,腹部饰凹弦纹,内腹饰多道短斜线纹。口径16.4、底径9.4、高6.6厘米(图一一‥4;彩插二‥1)。

罐 2件。泥质灰陶,侈口,圆唇,矮束颈,鼓腹。M1二次墓道‥10,下腹弧收,平底略内凹。上腹饰凹弦纹,内壁有轮制弦痕。口径11.8、底径10.6、高11.2厘米(图一一‥5)。M1二次墓道‥14,残碎,已修复。溜肩,下腹斜收,平底内凹。肩有对称两方形模印图案,较浅,似鸟形。肩、腹饰多道竖线纹与菱形纹的组合带状纹饰。口径11.4、底径19.6、高24.7厘米(图一一‥8;彩插二‥2)。

盆 1件(M1二次墓道‥11)。残半,已修复。泥质灰陶,侈口,圆唇,卷沿上翻,沿面略下凹,弧腹,平底内凹。腹有多道弦纹。口径25.4、底径16.3、高6.3厘米(图一一‥6;彩插二‥3)。

三足盘 1件(M1二次墓道‥12)。残半,已修复。泥质灰陶,子母口,鼓腹,下腹弧收,底有三个柱形足。上腹两周凹弦纹。口径14.2、底径9.6、通高5厘米(图一一‥7;彩插二‥4)。

奁 1件(M1二次墓道‥13)。残半,已修复。泥质灰陶,直口,平沿,弧腹,下有三蹄形足。腹饰弦纹。口径18.1、底径16.1、通高13.2厘米(图一一‥9;彩插二‥5)。

甑底 1件(M1二次墓道‥15)。夹砂灰陶,底有四对穿水滴状穿孔。器表饰绳纹。底径10.4、残高2.3厘米(图一一‥10)。

鬲足 1件(M1二次墓道‥16)。夹砂灰陶,锥形,饰绳纹。残高8.35厘米(图一一‥11)。

4.印纹硬陶

印纹硬陶片 1件(M1二次墓道‥17)。印纹硬陶,印饰“回”纹。残高12.7、厚0.6厘米。

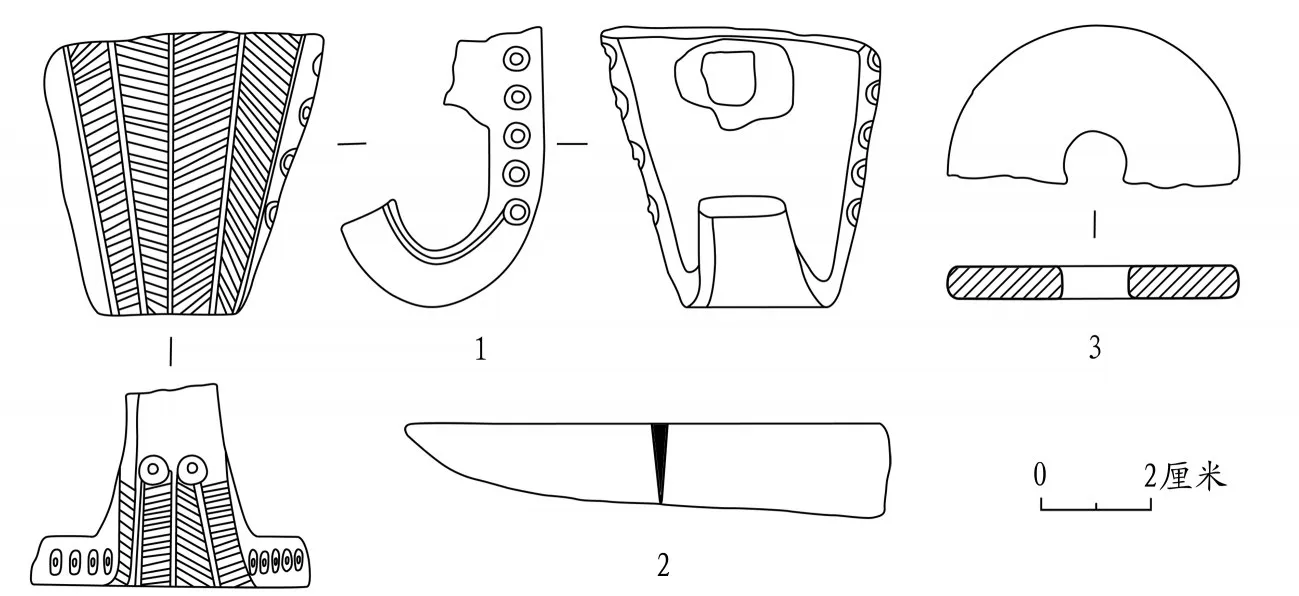

图一二//M1墓室填土出土器物

图一三//M1甬道出土器物

(二)墓室填土出土器物

1.陶器

桥形系 1件(M1墓室填土‥3)。桥形,器表饰叶脉纹,器侧饰圆圈纹。残长5.10厘米(图一二‥1)。

2.铜器

残铜器 1件(M1墓室填土‥2)。锈残,呈刀形。长8.8、厚0.3厘米(图一二‥2)。

钱币 1件(M1墓室填土‥4)。铜质,货泉。直径2.1厘米(图一八‥2)。

3.石器

石璧 1件(M1墓室填土‥1)。残半。石质,圆形,中有圆穿孔。直径5.3、厚0.6厘米(图一二‥3)。

(三)东甬道出土器物

东甬道共出土器物4件,其中漆器(M1‥4),已腐朽不存。

1.铜器

桃叶形铜片 2件。形制相同,锈残。铜质,桃叶形,中有孔。M1‥2,残长4.9、宽4.7、厚0.15厘米(图一三‥1)。

2.其他

蛋壳 1件(M1‥1)。残半。蛋壳质,半椭圆形,顶有整齐切口。长9、宽5、高4.2、厚0.08厘米(图一三‥2)。

图一四//M1前室出土器物

(四)西甬道出土器物

1.铜器

鐎斗 1件(M1‥6)。锈,铜质。由斗盘、承盘组成。斗盘侈口,卷沿外翻,圆唇,直腹。内底有尖柱状盘芯,一侧附龙首柄,柄端上翘,底附三蹄形足,足端外撇,下有圆形承盘。承盘侈口,宽斜沿,沿面微凹,圆唇,折腹,平底,底四周有凸弦纹。斗盘口径10、底径9.6、承盘口径17.6、底径 11.2、斗高 6.6、通高 9.6厘米(图一三‥3;彩插三‥1)。

2.陶器

陶球 1件(M1‥5)。泥质灰陶,椭圆球形。直径2厘米(图一三‥4)。

3.其他

石灰构件 4件。残,石灰质,扁圆形,上大下小,体较薄,中空,下半部分有长方形孔。M1‥7,长7.5、宽4.6、高4.7厘米(图一三‥5)。

(五)前室出土器物

前室共出土器物8件,其中M1‥12残碎,器形不可辨。

1.铜器

铜片 1件(M1‥13)。锈残。扁平状,一侧上翘。残长4.9、残宽1.3、厚0.1厘米(图一四‥1)。

带柄铜匜 1件(M1‥17)。匜椭圆形,有凹槽形流,匜柄细长条圆柱状,末端球形。口径1.7、通长11、通宽3.9厘米(图一四‥2;彩插三‥2)。

带钩 1件(M1‥18)。锈残。器形短小,钩首素面,上翘,腹较肥,背部一圆钮。长3.8、宽1、高0.9厘米(图一四‥3)。

2.铁器

铁镜 1件(M1‥14-1)。锈残。圆形,圆钮,表面锈蚀严重。直径13.3、厚0.5、钮高1.4厘米(图一四‥4)。

镜架 1件(M1‥14-2)。铁条状,锈残不存。

3.其他

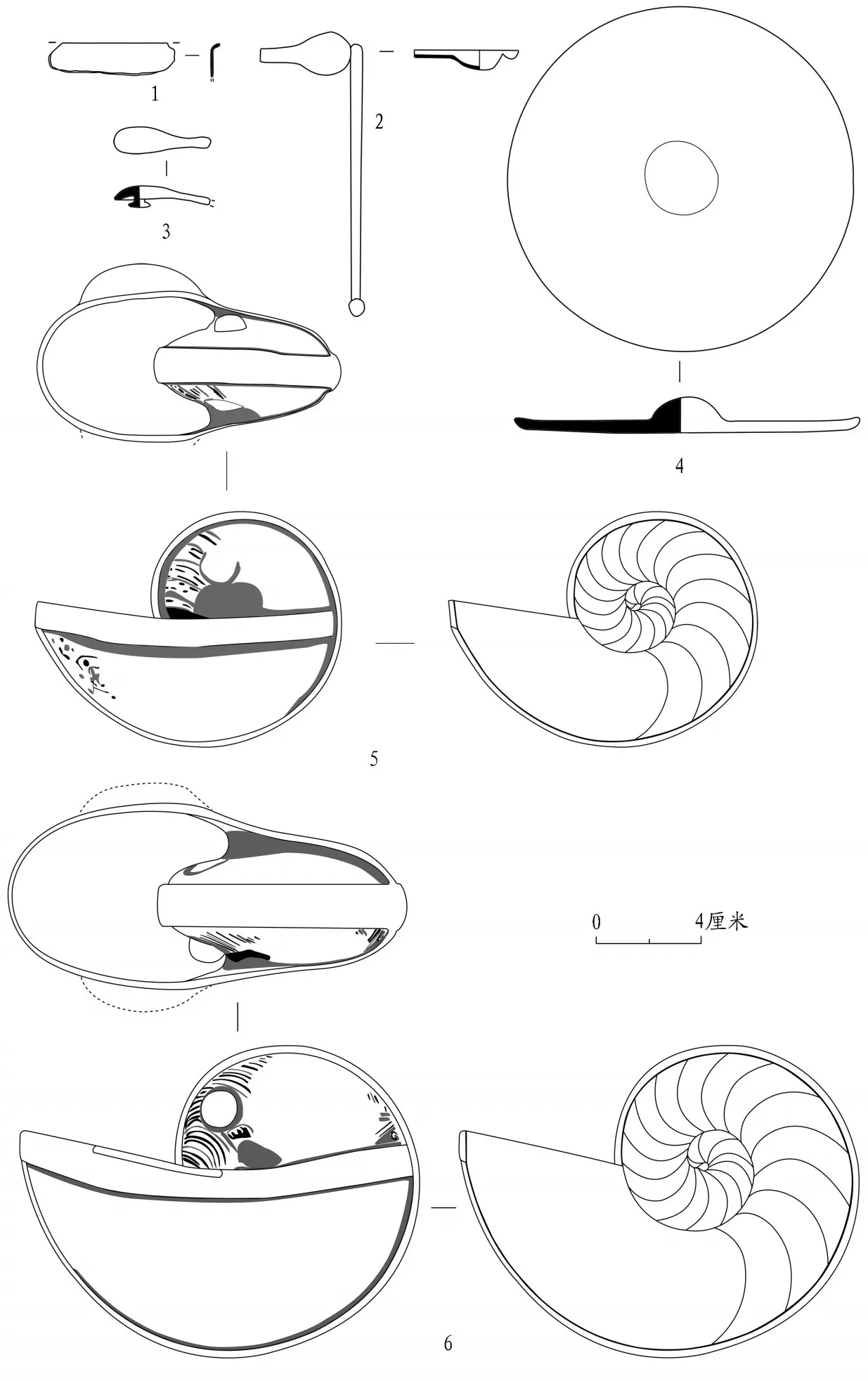

鹦鹉螺耳杯 2件。残碎。耳杯,回首鹦鹉形。鹦鹉螺体,螺口及体中间皆包铜片,铜片外鎏金。螺上半部镶有圆形铜炮为鹦鹉两眼,外壁有黑色、红色相间彩绘装饰,应为鹦鹉羽毛。M1‥15,长11.78、残宽6.9、高9.2厘米(图一四‥5)。M1‥16,长15.39、宽7.90、高12厘米(图一四‥6;彩插四‥1)。

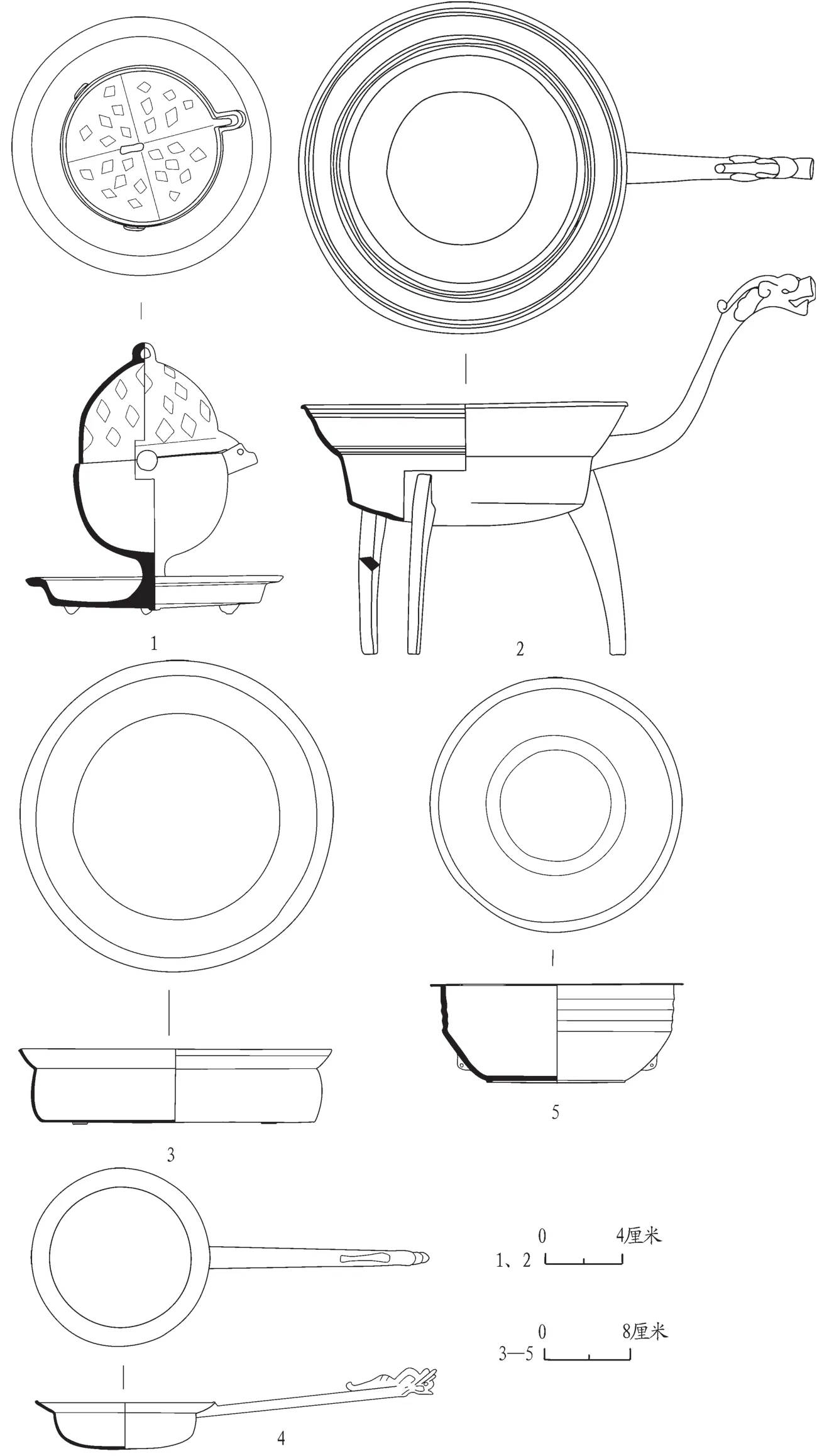

图一五//M1东耳室出土器物

(六)东耳室出土器物

铜熏 1件(M1‥19)。锈,圆球形熏盒,上有半球形盖,盖顶有钮,一侧有钮与盒体相连,盒下有亚腰形圆柱与底部承盘相连。承盘侈口,平沿,圆唇,斜腹,底有三钉状足。直径13.4、通高14.1厘米(图一五‥1;彩插三‥3)。

铜鐎斗 1件(M1‥20)。铜质,侈口,圆唇,卷沿外翻,口沿内两周凹弦纹,腹较浅,上下腹之间有明显折棱,下腹壁斜直,圜底下附三个外撇的高三角形锥形足。腹中部接一曲颈翘首龙头长柄。口径17.2、底径12.4、高13.2、连柄通高20厘米(图一五‥2)。

铜盆 1件(M1‥21)。铜质,侈口,圆唇,宽斜折沿,沿面内凹,外沿一周弦纹,束颈,鼓腹,平底。底有一周宽凸弦纹。口径29.2、底径25.6、高7厘米(图一五‥3;彩插三‥4)。

铜熨斗 1件(M1‥22)。铜质,侈口,尖唇,宽斜折沿,沿面微凹,腹部较直,圜底近平,一侧附一龙首长柄,微上翘。口径 16.8、高 4.4、柄长22.4厘米(图一五‥4;彩插三‥5)。

铜洗 1件(M1‥23)。铜质,侈口,平沿,方唇,折腹,上腹较直,下腹弧收,矮圈足,平底。上腹三周宽凹弦纹,下腹对称附两个半月形足,中有圆孔。口径23.6、底径

12.96、高9.2厘米(图一五‥5;彩插三‥6)。

(七)东后室出土器物

图一六//M1东后室出土器物

东后室出土器物共91件(组),其中M1‥34为1件铜器,锈残,器形不可辨;铜盆(M1‥62)锈残,无法复原;漆器2件(M1‥32、33)腐朽不存。

1.金器

金手镯 2件。金质,圆环形,微变形,截面圆形。M1‥56,外径6、内径5.6厘米(图一六‥1)。

2.银器

银簪 4件。簪身细长,长条形。据簪首不同,可分二型。

A型 2件。簪首圆柱形。M1‥36,簪体有螺旋纹。长25.7厘米(图一六‥2)。

B型 2件。簪首为球形。M1‥44,长11.9厘米(图一六‥3)。

银钗 11件。平面U形,截面圆形。M1‥38,长17.7、宽1厘米(图一六‥4)。

银铃 3件。圆球形,顶有一扁圆形钮,底有线形音口,内置铃核。M1‥52,直径2.5、通高2.6厘米(图一六‥5)。

银手镯 2件。圆环形,微变形,截面圆形。M1‥54,外径6.6、内径6.2厘米(图一六‥6)。

图一七//M1西后室出土器物

3.铜器

铜泡钉 2件。锈残。铜质,钉帽圆球形,中空,内有钉,钉残断。M1‥26-1,直径2.6厘米(图一六‥7)。

耳杯铜扣 2件。杯体朽残不存,仅存铜扣。平面椭圆形,两侧有半椭圆形耳。M1‥30,长12.18、宽8.08厘米(图一六‥8)。

金铛 1件(M1‥35)。铜质,顶部起尖,圆肩,底微内凹。表面贴一层金饰。蝉纹,蝉眼凸起,纹饰上布满细小金粟粒。中心有孔,中插一银簪。簪首圆球形,后接针状簪体,末端残。宽3.68、高3.92、残长1.7厘米(图一六‥9;彩插四‥2)。

铜勺 1件(M1‥61)。勺头平面椭圆形,敞口,圆唇,弧腹,平底,一侧有龙首长柄,上翘弯曲。柄上有凸棱。勺头口径5.2、高2、连柄长20.2、高14厘米(图一六‥10)。

钱币 1组51件。M1‥58,铜质,五铢。直径2.53厘米(图一八‥3)。

4.铁器

铁环 1件(M1‥24)。锈残。环形,一侧残留短柄状物。通长7.8、宽4、厚0.5厘米(图一六‥11)。

铁剪刀 2件。锈残。“Y”形,片状,锈蚀严重。M1‥25,长22.8、宽8、厚0.3厘米(图一六‥12)。

铁镜 1件(M1‥28)。锈蚀严重。圆形,圆钮。直径16、钮直径4.4、厚2.2厘米(图一六‥13)。

5.青瓷器

盖 1件(M1‥27)。平顶,顶上有桥形纽,弧腹,侈口,圆唇,顶及口外各有一凹弦纹,器表饰青釉。直径14、通高3.7厘米(图一六‥14)。

盘口壶 1件(M1‥60)。浅盘口,圆唇,束颈,溜肩,肩贴塑对称两铺首衔环和两牛鼻形系,鼓腹,下腹弧收,平底内凹。唇下两周凹弦纹,肩部饰凹弦纹,系印饰叶脉纹。通体施青釉,釉不及底,露胎。口径14、底径10.8、高24.8厘米(图一六‥15;彩插二‥6)。

6.其他

碳晶羊 1件(M1‥51)。碳晶质,黝黑光亮,雕刻精致。羊卧状,四肢曲伏,头高昂前视。口部有孔,腹有一上下穿孔。长2.2、宽1.3、高1.65厘米(图一六‥15;彩插四‥3)。

图一八//钱币拓片

(八)西后室出土器物

西后室出土器物共32件(组),其中珍珠2件(M1‥77、78)粉碎不存;象牙罐(M1‥83)残碎,未修复。

1.金器

金戒指 2件。圆环形,微变形。M1‥75,外径1.7、内径1.5厘米(图一七‥1)。

金币 1件(M1‥87)。近圆形,有郭,方孔,上有“五朱”字样。直径2、孔径0.4、厚0.15厘米(图一八‥5)。

2.银器

银簪 2件。细长条圆柱形,簪首圆柱状,末端弯成“L”形。M1‥66,长9.7、最大径0.4厘米(图一七‥2)。

银戒指 5件。圆环形,微变形。M1‥68,直径2、截面径0.15厘米(图一七‥4)。

3.铜器

泥筩 1件(M1‥65)。锈,分盖、筒两部分。盖圆形,中有一圆形细管,管端束一圆形箍,筒圆形,直口,直壁,平底。筒直径3.8、通高19.7厘米(图一七‥7;彩插四‥4)。

钱币 1组3件。铜质,五铢。M1‥86,直径2.6、孔径1、厚0.15厘米(图一八‥4)。

4.铁器

铁环 1件(M1‥63)。锈残。环形,一侧与短铁条相连。残长5.3、宽4厘米(图一七‥8)。

铁剑 1件(M1‥81)。锈残,带鞘。铁鞘,长条形,末端尖圆形,鞘体有模印纹饰,贴饰长条形金片,金片表面亦有纹饰,剑柄长方形,模印纹饰,贴饰一方形金块,金块表面刻有花形纹饰,中有一圆孔,柄端如意形。残长58.5、残宽8.20厘米(图一七‥5)。

铁刀 1件(M1‥82)。锈残,带鞘。鞘长条形,截面近椭圆形,刀柄环首。残长108、残宽5.10厘米(图一七‥6)。

铁镜 1件(M1‥85)。锈残,圆形,表面有丝布包裹残留。直径11.4、钮高1.8、厚0.4厘米(图一七‥9)。

5.其他

铜扣贝耳杯 2件。M1‥69、M1‥70,上下粘结。平面椭圆形,铜扣,两侧有耳。长8.0、宽7.4、高3.80厘米(图一七‥10;彩插四‥5)。

玻璃碗 1件(M1‥79)。玻璃质,侈口,圆唇,内沿微凹,束颈,鼓腹,下腹弧收,腹中部有乳钉状突起,内空,下腹对应乳钉状突起有竖向凸棱,弧向底部,圜底,底有七个乳钉状足,足上有圆形穿孔。口径10.6、最大腹径11.6、高7.6厘米(图一七‥11;彩插四‥6)。

蚌壳 1件(M1‥84)。粘附于棺钉之上,灰褐色椭圆形蚌壳。

铅币 7件。铅质,圆饼形,五铢。M1‥80,直径2.5、孔径0.35、厚0.4厘米(图一七‥3)。

石黛板 1件(M1‥64)。锈残。石质,平面长方形,四边铜片包边。长26.6、宽16.4、厚0.8厘米;包边宽1.1、厚0.1厘米(图一七‥12)。

三、结语

煎药庙墓地共有墓葬9座,呈南北两排分布,皆南北向带斜坡墓道前后室砖墓,墓道居北,墓葬规模较大。从墓葬的分布、墓葬规模,以及出土随葬品情况分析,该墓地应为一处家族墓地。

M1位于南面一排最西端,为前堂横列式并列双后室券顶砖室墓,此类墓葬主要是沿用了东汉以来的墓葬形制,西晋以后就逐渐消失了。

从出土的随葬品分析,M1出土青瓷盘口壶与南京西岗西晋墓出土青瓷盘口壶[1]相同,与洗砚池晋墓[2]M1东‥5形制同,纹饰与M1东‥52鸡首壶同。南京西岗西晋墓时代为东吴甘露到天纪年间,亦即西晋泰始到咸宁年间,约为265—280年之间。洗砚池M1有“太康七年”(286年)、“太康八年”(287年)、“十年”(289年)纪年的漆器,可知新河煎药庙M1的年代应为西晋中晚期。

由于该墓出土鹦鹉螺杯、铜扣贝耳杯、玻璃碗、金铛等随葬品,说明墓主生前具有重要的政治地位,拥有较强的经济实力。鹦鹉螺杯、铜扣贝耳杯、玻璃碗的发现,反映了西晋时期的文化交流,是研究该时期海上丝绸之路、陆上丝绸之路的重要资料和线索,对西晋时期徐州地区的丧葬制度与埋藏制度研究具有重要的意义。

[1]南波:《南京西岗西晋墓》,《文物》1976年第3期。

[2]山东省文物考古研究所、临沂市文化广电新闻出版局:《临沂洗砚池晋墓》,文物出版社2016年。

——中国古代陵墓制度研究之四