多学一门语言等于多一种思维方式

文/于殿利

德国著名哲学家叔本华有过这样的论述:“学习了一门新的语言,我们的思维就得到了新的修正,着上了新的色彩。所以,通晓多种语言,除了带给我们许多间接的实际用处以外,同时也是一种直接的培养思想治理的手段,因为随着了解到概念的多个方面和细微的差别,我们对事物的观点和看法也就得到了矫正和完善。掌握多种外语也使我们的思维更加灵活,更加自如,因为随着掌握了这些语言,概念就越发脱离了字词。”在现代教育体系中,把学习外语作为课堂教育的一部分,甚至对于博士研究生,还要求学习第二外语,是有道理的。看外文原版书,除了查阅资料的好处,还可开启一种新的思想和文化方式,甚至发现一种新知识。

首要理解多学一门语言等于多一种思维方式,需要从其逻辑和哲学的层面认识抽象的思维本质。

任何语言文字都是一套完整的逻辑体系。任何语言都有其自身严密的逻辑性,其逻辑性通过词法、句法和语法功能等得以体现。被誉为20世纪世界三大哲学家的奥地利哲学家维特根斯坦曾说:“我的语言的界限意味着我的世界的界限。逻辑充满世界:世界的界限也就是逻辑的界限。”从这个意义上也可以说,掌握语言的能力,意味着理解和掌握世界的能力。18世纪中至19世纪初德国著名语言学家J.G.赫尔德说,“语法即关于一种语言的哲学”“它的每一步发展都显示出人类理性的成长”。每一种语言都有自己不同的语法特色,不同的语法特色代表着不同的思维方式和不同的价值取向。

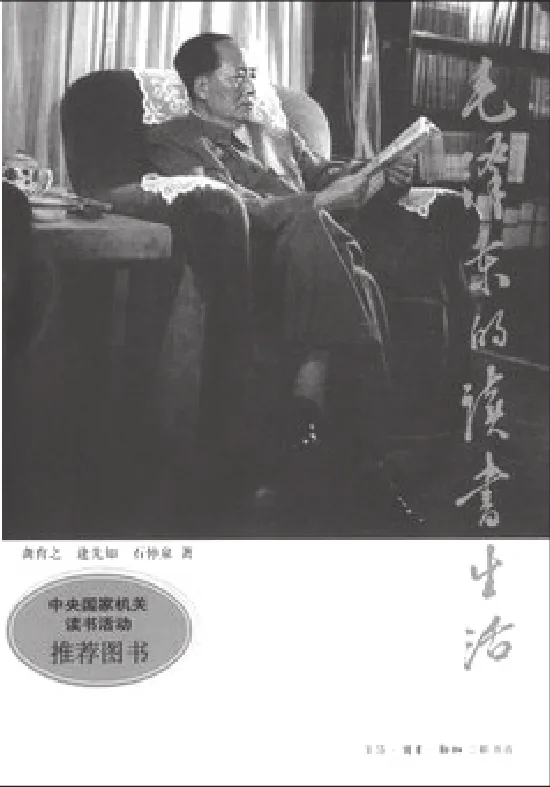

毛泽东就十分重视学习英语,我们从毛泽东对学习英语的态度中,能够感受到他对英语和语言本身的深刻理解。据他身边的工作人员回忆,学英语是毛泽东读书生活的一个部分,毛泽东历来十分重视中国语言和外国语言的学习,并主张把学习本国语言和学习外国语言,学习现代汉语和学习古代汉语结合起来。新中国成立以后,毛泽东多次提倡干部学习外语。毛泽东利用业余时间学英语,看英文书。他在接见巴西外宾时说:学外文好,当作一种消遣,换换脑筋。毛泽东的一句“换换脑筋”,也许不无玩笑的意味,但却道出了学习外语或用外语学习的本质,换换脑筋就是换一种逻辑思维方法。我们常说的“死脑筋”,就是钻进一种思维方式,虽行不通而又不愿意出来的意思。

毛泽东不止于一般的学英语,还读过一些马列主义经典著作的英译本,如《共产党宣言》《哥达纲领批判》《政治经济学批判》以及一些讨论形式逻辑文章的英译本。在学习马列主义经典著作英译本时,毛泽东曾经遇到过不少困难。因为这些经典著作英译本的文字比一般政论文章的英文要艰深些,生字也多些。但是,毛泽东不畏困难。1959年1月,一位外宾问他学习英文的情况时,他说:在一字一字地学。若问我问题,我勉强答得上几个字。我要订五年计划,再学五年英文,那时可以看点政治、经济、哲学方面的文章。现在学了一半,看书不容易,好像走路一样,到处碰石头,很麻烦。他还跟身边人说过,他“决心学习,至死方休”,“我活一天就要学习一天,尽可能多学一点,不然,见马克思的时候怎么办?”毛泽东对待学外语的态度,阅读英文版马列著作的精神,以及举重若轻的幽默感,值得我们品味和学习。

构成任何语言基础的词语都有其独特性。我们已经熟悉了古罗马著名思想家、演说家西塞罗的那句名言:词语是事物的符号。每一种语言对宇宙万物的命名,都体现出其独特的世界观和价值观,在有的语言里独特的事物或词语,甚至无法翻译或转释成另一种语言,或者说在其他语言中无法找到其对应物或对应词。在另一种情况下,随着事物流通到说另外语言的人群中,在另外的语言系统中,对这一名称的转译却发生了变化,这种变化不在词语本身,而在于其文化寓意发生了偏离,也就是说,另一种语言文化对它进行了“本土化”改造。比如说,英文computer,直译成中文就是“计算机”或“计算器”,而我们更通常使用的名称却是“电脑”,英文中这个词没有“脑”的含义,汉语对它进行了“文化转码”;再比如英文mobile phone,直译成中文为“可移动电话”,而我们给它的名称是“手机”,英文这个词没有“手”的含义,同样是汉语对它进行了“文化转码”。一位语言学者这样写道:“事实上,这个世界上存在着汉语世界,英语世界,阿拉伯语世界,法语世界,西班牙语世界……以语言划分世界之所以是可行的,是因为语言具有独立的品格。”每一种语言世界就是一种独特的文化圈,“我们常常发现在汉语世界中能做的事,在西语世界中行不通,反之亦然”;“语言不可译的部分刚好不是语言形式在作难,作难的是文化部分”;“翻译中不可挽回的亏损就是文化亏损”。从语言的文化属性联系到具体的读书,我们就不能不鼓励多学外语,多看外文原版书了,虽然对于绝大多数人来说,阅读翻译版本是更现实的事情,但翻译过程中遇到的理解障碍和信息损失,肯定只有通过阅读原文才能寻找回来。若要真正理解一种语言本身的美,理解其“独立的品格”,理解其独特的文化韵味,只有通过阅读原文才能达到。

学会了一种新语言,我们就进入了一个新的世界。学会了一种新的语言以后,事物的微妙之处、事物之间相同或者相异的地方以及事物彼此之间的关联,也就进入了我们的意识。这样,对每一样事物,我们都有了更加全面的看法。学会了一种新语言,我们就进入了另一个新的奇妙的世界;在运用不同语言的时候,我们也就开启了另一种不同的思维方式;当掌握了一种新的语言的时候,就等于多掌握了一种新的方法,甚至手中多了一种新的武器。时下在不同场合都能听到对学习外语不同程度的微词,最有市场的就是,不是所有的学科、专业和领域都需要外语,有的就不需要。这是一种短视,学外语读外文书,学的是一种思维方式和一种不同的文化,它对任何人都终身受用,这与其所学的专业是否用得着外语没有必然的联系,此其一。另外,任何有追求的学者,无论其所学的专业有多么的“中国”,把“中国”传播到世界是义不容辞的责任,也是做学问应有的最高追求。不会使用外语的人,是无法履行这样的责任,无法指望其能有这样的学术追求的。所以我们说,多学一门外语才能多了一个进入国际讲坛的机会,才能有机会进入到国际交流的大舞台,才能更好地受到全人类智慧的滋养,才能更有机会成为影响全人类的人。学人或读书人当有此志。

中国就不乏这样的榜样,钱钟书先生就是杰出的代表。钱钟书先生是我国享誉海内外的当代著名学者和作家,一生酷爱读书,数十年的学术生涯留下了数量惊人的读书笔记。商务印书馆受杨绛先生之托将钱钟书先生的全部读书笔记汇编为《钱钟书手稿集》,分《容安馆札记》《中文笔记》《外文笔记》三个部分出版(72卷)。其中《外文笔记》是钱先生循序攻读英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、拉丁语、希腊语等七种语言的历代书籍所做的笔记,所涉题材包括哲学、语言学、文学、文学批评、文艺理论、心理学、人类学等各个领域,是钱先生现存的读书笔记中数量最大、价值最为可观的一部分。《钱钟书手稿集·外文笔记》整理者、德国汉学家莫芝宜佳评价说:“《外文笔记》也是一项前所未有的‘世界奇迹’。它不是把中国和世界分隔开,而是像一座‘万里长桥’,把中国和世界联系在一起。”钱钟书先生能够成为中国现代学者中,学贯中西,具有世界影响的代表人物之一,学习和掌握多种外国语言发挥了关键性的作用。

比钱钟书稍早的两位学者陈寅恪和赵元任,在这方面也堪称楷模。有研究者说:“过去研究者说陈寅恪懂二十几种文字,后来汪荣祖先生分析,大概有十六七种。陈掌握外域文字的独异处,是通晓一些稀有文字,如蒙古文、藏文、巴利文、西夏文、突厥文等。他研习蒙古文和藏文,是为了读佛经。不了解蒙古文、藏文,对佛经的原典就不能有真切的了解。后来他在清华任教的时候,仍然每礼拜进城向钢和泰学习梵文。”赵元任通晓二十多种语言,不仅学识渊博,而且在音乐方面具有很深的造诣,有很多名曲传世。长期在国外任教的经历,使其成为弘扬和传播中国文化的国际学者。陈寅恪、赵元任和钱钟书治学的共同特点,一是渊博,二是懂得多种外语,他们不仅是现代学人的榜样,也是国家培养人才的方向。

现在中国文化的国际传播能力,受到最大的制约就是把中文翻译成外文,翻译人才短缺和翻译质量不尽如人意已经成为巨大的瓶颈。解决这个问题的唯一办法是培养优秀的外语人才,学外语和读外语书应该成为一种战略。