系统经济学大纲

昝廷全

(中国传媒大学,中国系统经济学研究中心,北京10024)

1 引言

1.1 人类社会进入系统时代

现代考古发现已经证实,人类物种是一个庞大的家族,人类只是这个庞大家族中的一员,考古学家给了它一个特别的名字“智人”(Homo sapiens)。有一种观点认为,智人之所以能够征服世界,是因为有独特的语言。我们认为,智人把其他人类物种赶出世界舞台的根本原因是系统化。语言只是系统化的工具。语言和文字的出现使得形成大范围的长程关联成为可能,从此开启了人类文明的历史。

系统化包括系统深化和系统广化两个方面。从系统广化来讲,人类社会的系统化已经达到了地球极限(地球村)并向其它星球延伸(登月成功),使得可以在全球范围内配置资源;从系统深化来讲,互联网、特别是移动互联网的出现,使得人与人之间可以直接进行信息连通,使得个人成为了资源配置的基本单位,这将对经济结构、政治结构和社会结构产生重要影响。正因为如此,我们认为,人类社会已经进入系统时代(昝廷全,1997)。

1.2 系统时代的基本特征

系统时代,连通性的重要性日益凸显。基本的连通可以划分为三类:物质连通、能量连通与信息连通。连通的数学模型主要包括:一步连通、n步连通;强连通、弱连通;与连通对应的是解耦:强解耦、弱解耦等。

系统时代,整合为王。由此,能力观念发生变化:由“圈地能力”转向“资源整合能力”。传统经济学的产权理论面临挑战。

系统时代催生了一种新的价值观念:系统主义价值观。由于关联的存在,个人或局部利益只有在系统整体的发展中才能实现和得到根本保证,这也是人类命运共同体存在的根本依据。

每个人都是社会系统的一个构造性元素,由此内在地决定了每一人生存与发展的权利和义务,并不需要“天赋人权”。权利与义务是一个统一体。

1.3 社会系统的星园模型

图

1.4 层级过渡原理

社会系统复杂网络结构的一个关键子网是:科学→技术→经济→政治→文化 。层级结构是人类社会系统的基本结构特征。经济系统是镶嵌在人类社会系统中的一个子系统。所有社会活动都离不开经济活动。人类社会的典型系统层级过渡为:技术系统→经济系统→政治系统。在经济系统的范畴内,又具有自己的层级结构。在每一次层级过渡中,都会有新的性质产生。文化:想象的现实+行为模式。利用现代数学的语言,我们可以更准确的说,经济活动在社会活动中“处处稠密”,经济系统在社会系统中“处处稠密”。“处处稠密” 的数学含义是,如果说A 集合在B集合中“处处稠密”,则B集合任意元素的任何领域中必包含A集合的元素。按照这种理解,我们说经济活动在社会活动中“处处稠密”的意思就是,所有的社会活动都离不开经济活动。经济系统在社会系统中“处处活动” 的含义可以由此得到解释。

2 系统需求理论

个人基本需求定律:在人体已经处于耗散结构的条件下,我们把绝对值等于内部熵产生的负熵流称为个人基本需求。

根据个人基本需求定律,个人基本需求的大小等于个人处于耗散结构时的内部熵产生,因此,其完全取决于个人的内在因素,因而具有某种意义上的客观规定性,任何大于这个数值的需求(负熵流)都是必不要的。这就是个人合理需求的一个内在尺度,相当于一个“极”。

个人需求的层次定律:(1)随着个人系统化水平的不同自然导致不同层次的自我:自我1→自我2→…自我n…。(2)每一层次的自我都有某种特定的需求。用 Dn表示第n层次的自我Egosn 所对应的需求,则Egosn 和Dn之间存在一一对应的关系,有多少层次的自我就有多少层次的需求 。

我们这里提出的个人需求的层次定律自然推广了马滋洛的需求理论,而且将其置于更加扎实的基础之上。我们这里提出的个人需求的层次定律和马滋洛需求理论之间的关系正好符合科学发展的一般规律,即新理论不仅包含旧理论,而且旧理论作为新理论的极限或特款而继续存在。

个人需求的系统定律:个人需求在系统中产生,也只能在系统中满足。

除了系统化水平为零的本我以外,所有的个人需求都是在与环境系统化的过程中产生的,同时,也只能在相应的系统中才能得到满足和实现。比如,马兹洛提出的被尊重的需求只能在相应的社会环境和组织中实现,无法在纯粹个人的层面上满足 。

系统需求定律:对于任何的经济系统而言,维持其耗散结构所需要输入的负熵流内在地决定了该经济系统的基本需求;因此,其基本需求只能在与其环境的相互联系中才能满足(负熵流本身的含义)。这里,我们把个人视作经济系统的极端情况,即把个人看作组织化水平最低的经济系统。

3 系统生产理论

3.1 生产系统的技术信息

从生产的技术信息角度角度观察生产过程,就是把生产过程分解为一系列较为低级的自然过程以及他们的组合。

从理论上讲,把生产过程分解为基本的自然过程之后,它就变成了单纯的自然过程,不再具有社会生产的意义。因此,经济学中所谓的生产,是一个系统的概念,只有把这些过程作为一个整体,并执行满足人类需求的功能之后,才能被称作经济学意义上的生产。在市场经济的条件下,必须把生产放到市场中去考察。

根据系统经济学的层级过渡原理,生产的技术信息对社会高层次系统构建具有决定作用。

3.2 生产的系统结构

生产过程即通过生产把各种输入转换为人们期望的输出。生产是一个技术转化的过程。我们把生产的技术结构和制度结构结合起来,统称为生产的系统结构。

按照系统经济学观点,为了生产一个满足人们需要的产品,必须组建一个生产系统。所有生产系统都是存在于特定环境之中,环境对生产系统的影响可用资源位来描述。所有这些构成了生产系统的支撑条件和约束因素。生产系统的目的就是把广义资源输入转化为人们期望的产品。从宏观上讲,资源位是生产结构和经济结构的最终决定因素。

自我治愈能力:生产系统的结构应当是一个耗散结构,具有“自我治愈”的能力。也就是说,在生产过程中,如果遇到对于设定秩序和步骤的干扰和违反,或对于生产结构的破坏,生产系统能够自动予以纠正,恢复应有的秩序。事实上,所有的“自动生产线”都应当具有一定的自我纠错功能。一般来说,所有的生产过程都有人的参与和控制,一旦偏离生产目的,人们就会予以纠正。

3.3 生产的制度结构

1991年诺贝尔奖得主科斯首先发现,价格系统协调生产是有成本的,并称该成本为交易费用。据此,科斯认为企业存在的理由是为了节约交易费用。这样,就把资源配置分为两种情况:在企业内部由管理决策决定资源配置;在企业外部依靠价格系统协调生产。企业管理具有管理成本,被称之为管理费用。当企业的管理费用和交易费用相等时,企业的规模就达到了极限。

科斯进一步指出,市场交易的本质是权利的交易。我们可以把科斯关于生产的制度结构研究放在经济系统的层级过渡的背景中研究。权利与义务由经济系统的结构和功能之间的关系决定,并在经济系统的层级过渡中演绎生成。

3.4 生产系统的耗散结构

生产系统是经济系统的基因,是系统经济学、乃至整个经济学研究的基础。所有的经济活动都是目的性行为。生产系统存在的理由就是通过生产人们需要的产品和服务执行“养育”社会的功能。由此要求生产系统的结构只能是耗散结构。

从本质上讲,任何生产系统都是按照人的意志设计和建造的人工系统,相当于吸收了人的信息和“吃进”负熵。任何对于生产系统耗散结构的干扰和破坏,都会按照设计的要求进行纠正,相当于生产系统耗散结构具有一定的“自我治愈”能力,这是耗散结构的本质特征之一,这其中当然必须有人的参与。

为了把生产过程分解为一系列较为低级的自然过程,首先必须对这些自然过程具有充分的认识和了解。对于生产过程的这种“分离”具有十分重要的意义。据此,可以通过把不同的自然过程相结合生产出不同的产品、提供不同的服务,或者改进生产的工艺流程以提高效率。

3.5 生产系统的技术管理

生产系统的技术管理与生产过程密切相关,其内在尺度就是生产的技术信息。管理系统的结构特征直接受技术信息的控制,较为完整地保留了生产的技术信息。

技术管理者或技术权威的管理手段主要是通过知识和信息的沟通以理服人,其权威的来源是其知识优于被管理者和直接生产者。从原则上讲,直接生产者只要了解与本工序有关的技术知识并能实际操作即可,而技术权威必须掌握有关生产的全部技术信息,以此协调不同工序的运作。

从性质上讲,技术管理更具有科学的品格。其任务就是如何通过正确使用与生产有关的知识和技术信息生产出合格的产品,不直接涉及分配和奖惩,一般不掌握“设置附加条件”的权利。但是,分配通常需要技术管理提供的信息,在“分工等于分配”的情况下更是如此。

4 市场系统理论

从本质上讲,市场是一个系统。市场的本质是系统。

5 系统产权理论

5.1 基本定义

产权定义:产权不是指人与物之间的关系,而是指由物存在及关于它们使用所引起的人们之间相互认可的行为关系。也就是说,“人与物之间的关系”是产权的表象,“由物存在及关于它们使用所引起的人们之间相互认可的行为关系”才是产权的本质。我们认为,由“人与物之间的关系”决定“由物存在及关于它们使用所引起的人们之间相互认可的行为关系”这种“产权架构”才是产权理论的精华。

系统产权定义:昝廷全(2002)提出,从本质上讲,所谓产权是指产权主体与广义资源之间的一种关系,由此确定了在资源利用时所引起的人们之间相互认可的行为关系。设 G 为所有的产权主体所构成的集合,R 表示广义资源集合,f 表示产权关系,则 f 可以表示为f:G → R。由此不难看出,产权由资源位转化而来,是资源位的子集。

5.2系统产权架构

产权的数学模型陈述:

定义1 (系统产权的一般定义):设G={gi︱i=1,2,…,m}为不同产权主体(经济系统)组成的集合,R=∏gi为广义资源空间,产权关系f⊂G×R,则对产权主体gi∈G来讲,fogi即为产权主体gi的产权数学模型。根据上面所定义的产权概念,自然蕴含了产权的层级结构。产权主体不仅可以是个人,任何层次的经济系统都可以成为产权主体。由于产权主体本身可以是一个系统,自然可以有结构,这样又自然诱导出产权主体的内分层问题。

定义2 (产权的系统框架/5-栏模型):产权的系统框架包括产权主体、产权客体(广义资源)、产权主体与产权客体之间的关系(主要指观测与控制关系,简称观控关系)、产权主体与产权客体之间关系的中介系统、经济系统环境参数等五大范畴,由此决定着人们之间的行为关系,简称为系统产权的5-栏模型。这里,人们之间的行为关系是产权概念的本质。

5.3 系统产权框架

在产权系统架构/5-栏模型中,产权主体不仅是指个人,它可以是任何具有广义认知能力的任何经济实体(昝廷全,1997)。按照组织水平的不同,典型的产权主体包括:个人、家庭、企业、产业、区域(城市)、国家、人类等。

产权系统架构/5-栏模型中的第二个范畴是产权客体(广义资源)。因此,与产权主体相对应的产权客体(广义资源)的性质和特征对于产权的安排和界定具有重要的影响。关于这一点,在以往的产权研究中,没有得到应有的重视和对待,由此造成了产权研究的不少模糊和混乱。

系统产权架构/5-栏模型中的第三个范畴就是产权主体与产权客体(广义资源)之间的观测与控制关系,简称观控关系。在一般情况下,产权主体本身具有内分层和外分层结构,产权客体(广义资源)又分为软资源和硬资源等,因此,产权主体和产权客体之间的观控关系往往是一个复杂的动态关系网络。这就自然增加了产权界定和产权安排的复杂性和多样性。

系统产权架构/5-栏模型中的第四个范畴是产权主体和产权客体之间关系的中介系统,第五个范畴是经济系统环境参数,在一定情况下,它们都对产权界定和产权安排具有重要影响。

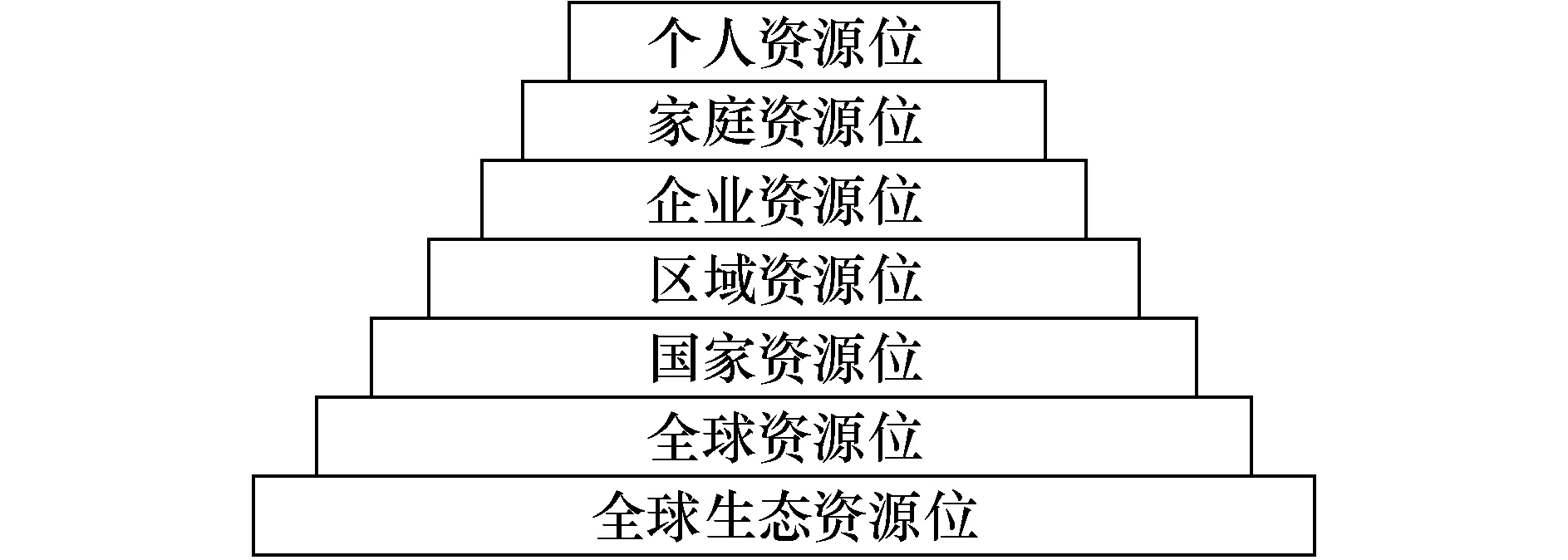

5.6 产权的层次性

经济系统、资源位与产权的层级结构及其对应关系示意图:

个人→个人资源位→个人产权(最基本的经济元)

家庭经济系统→家庭资源位→家庭产权

企业经济系统→企业资源位→企业产权

区域经济系统→区域资源位→区域产权

国家经济系统→国家资源位→国家产权

全球经济系统→全球资源位→全球产权(人类产权)

5.7 不同层次产权之间的关系

不同层次产权之间的关系源自于经济系统的层次性和资源位的层级结构(昝廷全,1995)。不同层次产权之间的关系可以划分为“序关系”和数量关系。根据资源位的构成及其相互关系,以及产权的定义,我们规定,某一层次的产权等于该层次产权主体作为一个整体直接拥有的产权,加上该产权主体所辖所有子系统和经济单元所拥有的产权之和。

·设g个人、g家庭、g企业、g区域、g国家、g全球分别表示个人产权、家庭产权、企业产权、区域产权、国家产权和全球产权,O个人、O家庭、O企业、O区域、O国家、O全球分别为产权主体作为一个整体直接拥有的产权,则有:

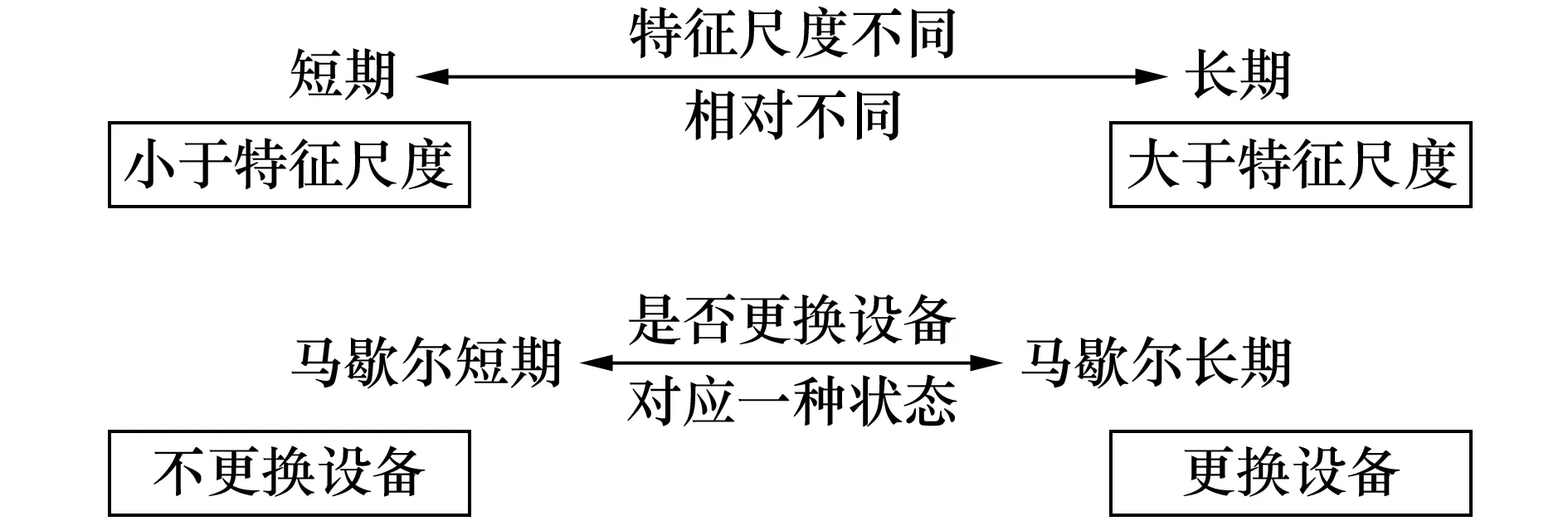

·g个人 (1) ·g个人=O全球+∑g国家 (2) ·g国家=O国家+∑g区域 (3) ·g区域=O区域+∑g企业 (4) ·g企业=O企业+∑g家庭 (5) ·g家庭=O家庭+∑g个人 (6) ·公式(1)-(6)表明了不同层次产权之间的数量关系,同时公式(1)也表明了不同层次产权之间的基本“序关系”。当然,不同层次产权之间的“序关系”主要是指不同层次产权安排的优先权和逻辑顺序。 ·命题:(产权安排的最低层次原理):在产权客体为硬资源的条件下,产权安排应当从层次尽可能低的产权主体(经济系统)开始;当较低层次经济系统的产权需求被满足之后,再将产权安排给高一层次的经济系统。 ·产权安排基本顺序:g个人→g家庭→g企业→g区域→g国家→g全球 ·严格的理论分析可以证明,最低层次原理与系统经济学三大基本公理之一的世界最经济原理相吻合(昝廷全,1997)。这刚好证明了系统经济学的理论体系是“自洽”的,具有内在的逻辑一致性。 在广义资源空间中,能够被某经济系统实际和潜在占据、利用或适应的部分,称为该经济系统的资源位。设G={gi|i=1,2,…,m}为不同经济系统的集合,R=∏Ri为广义资源空间,即由广义资源因子所撑起的高维空间,经济关系f·g⊂R×G,则对于经济系统gi∈G来讲,f·gi即为经济系统gi的资源位数学模型。在广义资源空间的其余部分,即不能被该经济系统实际和潜在占据、利用或适应的部分,称为该经济系统的非资源位(Non-ResourceN iche)。 图2 图3 ·昝廷全(1988,1990)通过把资源划分为硬资源和软资源提出了广义资源的概念。我们可以把广义资源形式化地表示为: 广义资源={(硬资源,软资源),(硬资源与软资源之间的关系)} ·硬资源特点:一是它存在的边界是确定的,而且往往是静态的;二是硬资源的利用具有排他性。 ·软资源特点:一是软资源的边界往往不易确定,其边界的存在往往是动态的;二是软资源的利用不具有排他性,有时甚至具有利他性。 ·第一类:硬资源和硬资源的整合需要软资源作中介。设A、B表示两种不同硬资源的两个闭集,这两种硬资源要进行整合,就要求与闭集A相复合的软资源(记为闭集A的δA邻域)和与闭集B相复合的软资源(记为闭集B的δB邻域)的交集非空,即: δA∩δB≠Ф 图4 ·第二类:硬资源和软资源的整合(两种情况) ·一是硬资源和第一种软资源的整合。根据第一种软资源的定义,第一种软资源必须和某一具体或固定的硬资源相复合才能存在和发挥作用。也就是说,第一种软资源必须作为硬资源的邻域形式而存在,这时,第一种软资源和硬资源形成一个密不可分的“复合体”。这种复合体的典型代表就是人力资源。作为生物学意义上的人的边界是确定的,可以用拓扑空间中的闭集来表示,但是,复合在人身上的软资源包括知识、技能和文化等又具有软资源的品格,相当于拓扑空间中的开集,人力资源就是由作为生物学意义上的人和复合在人身上的软资源所构成的一个密不可分的复合体。显然,和单纯的硬资源相比,这种复合体的边界已经具有了相当的动态性,其度量的难度要远远大于对单纯硬资源的度量难度。 ·二是硬资源和第二种软资源即系统资源的整合。系统资源可以和经济系统的任何硬资源相复合,这个性质是系统资源的主要特征之一。 ·第三类:软资源和软资源的整合。由于软资源的特点就是其边界的动态性,不同软资源之间的交集很容易不空,因此,软资源和软资源之间的整合相对容易。 ·昝廷全(2004)从经济系统资源位拓扑结构的角度,提出了经济系统为了进行资源整合必须把它的资源位结构打造成凹集的观点。 ·资源位第一定律:设经济系统的资源位可以用集合G表示,其测度的大小用m(G)表示,同时用co(G)表示资源位集合G的闭包,co(G)的测度用m{co(G)}表示,则资源位为集合G的经济系统所能整合的最少外部资源的多寡可以用经济系统资源位集合的闭包的测度减去资源位集合的测度来表征。设经济系统所能整合的最少外部资源强度为g,则有: g=m{co(G)}-m(G) ·资源位第二定律:在经济系统资源位集合的拓扑结构已呈凸集的情况下,可以通过引进资源位集合外部的某一“资源点”的途径来整合外部资源;该资源点和经济系统自身的资源位凸集构成一个凸锥,此时经济系统整合的外部资源的强度等于该凸锥的测度减去经济系统自身资源位凸集的测度。 图5 ·资源位第三定律:连通性是资源整合的必要条件。 ·制度的本质: f:X→R,X为行为空间,x>0为可行集,x<0为不可行集,x=0不知可否,为科斯所说的制度灰色地带(制度边界)。 图6 制度的本质:f:X→{可行集,制度边界,不可行集} ·制度的拓扑学定义: 制度就是行为空间中的一条封闭曲线。 图7 ·制度拓扑模型 ·制度内部: 图8 制度外部: 图9 ·制度外近似: 图10 ·制度边界: 图11 特征时间尺度:能够体现经济系统本质变化的最短时间跨度 特征空间尺度:与特征时间尺度相对应的空间范围被称为特征空间尺度 战略规划:短期与长期 图12 五年计划适用于特征尺度小于5年的经济系统活动,十年规划适用于特征尺度小于10年的经济系统活动。 ·传统博弈的分类只考虑了两个分类准则:信息的完备性和动态性,分别记为θ1和θ2。我们引进关于博弈分类的第三个分类准则:θ3=信息交流的粗糙度。由此,我们得到关于博弈的如下分类: Game/θ1∩θ2∩θ3 =(完全信息静态博弈,完全信息动态博弈,完全信息粗交流静态博弈,完全信息粗交流动态博弈,不完全信息静态博弈,不完全信息动态博弈,不完全信息粗交流静态博弈,不完全信息粗交流动态博弈) ·由此可以看出: 1)现在的完全信息静态博弈是完全信息粗交流静态博弈在粗糙度趋于0时的极限情况。 2)现在的完全信息动态博弈是完全信息粗交流动态博弈在粗糙度趋于0时的极限情况。 3)现在的不完全信息静态博弈是不完全信息粗交流静态博弈在粗糙度趋于0时的极限情况。 4)现在的不完全信息动态博弈是不完全信息粗交流动态博弈在粗糙度趋于0时的极限情况。 [1]昝廷全.系统经济学进展:2013-2014[M].北京:科学出版社,2014. [2]昝廷全.系统经济学史记:1985-2012[M].北京:科学出版社,2014. [3]昝廷全.系统经济学探索[M].北京:科学出版社,2004. [4]昝廷全.系统经济学学术散墨[M].北京:中国书店,2012. [5]昝廷全.系统经济学原理:概念、原理与方法论[M].香港:经济与法律出版社. [6]昝廷全.系统管理模式[M].北京:北京广播学院音像教材出版社,2003. [7]昝廷全.沟通就是零距离[M].北京:中国传媒大学出版社,2006. [8]昝廷全.产业经济系统研究[M].北京:科学出版社,2002. [9]钟学富.社会系统[M].北京:中国社会科学出版社,2007. [10]何正斌(译著).经济学300年[M].长沙:湖南科学技术出版社,2010. [11][美]加来道雄(MichioKaku)著,伍义生、杨立盟译:物理学的未来[M].重庆:重庆出版社,2012. [12]清崎.莱希特.穷爸爸富爸爸[M].海口:南海出版社,2008. [13]塞缪尔·亨廷顿.文明冲突与重建世界秩序[M].北京:新华出版社,2010. [14]昝廷全,昝小娜.系统需求理论初探[J].中国传媒大学学报(自然科学版),2014,(2). [15]昝廷全,刘彬,徐林发.特征尺度理论:经济学中的短期、长期与可持续发展[J].数量经济与技术经济研究,2002,(6). [16]昝廷全.临界战略初探[J].数量经济与技术经济研究,2002,(10). [17]昝廷全.层级战略初探[J].数量经济与技术经济研究,2002,(10). [18]昝廷全.创建企业的三个理由[J].企业活力,2004,(4). [19]昝廷全.关于当前中国宏观经济问题的系统经济学透视[J].中国传媒大学学报(自然科学版),2013,(5). [20]昝廷全.经济系统的认识和描述:认识相对性原理[J].经济学动态,1997,(2). [21]昝廷全.企业实现可发展的资源位对策[J].数量经济技术经济研究,2002,(2).(中国社会科学院院报,2002年3月转载). [22]昝廷全.如何从‘零’创建大型企业[J].企业活力,2002,(1). [23]昝廷全.特征尺度理论与企业发展战略的层级结构[J].中国工业经济,2002,(5). [24]昝廷全.系统经济学研究:层级过渡原理[J].中国传媒大学学报(自然科学版),2014,(6). [25]昝廷全.系统时代:从‘规模经济’走向‘系统经济’[J].暨南学报(哲学社会科学),1998,(2). [26]昝廷全.系统营销的三个基本原理[J].企业活力,2002,(9). [27]昝廷全.制度边界的类型与意义[J].经济学动态,2008,(12). [28]昝廷全.制度研究的历史深度[EB/OL].昝廷全博客,2013-05-29. [29]昝廷全.资源位第三定律:连通性的经济学[J].中国传媒大学学报(自然科学版),2013,(3). [30]昝廷全.资源位定律及其应用[J].中国工业经济,2005,(11).5.8 产权安排的最低层次原理

6 资源位理论

6.1 基本定义

6.2 资源位的层级结构

6.3 资源整合机理

6.4 资源整合分类

6.5 资源位定律

7 制度拓扑模型

8 特征尺度理论:经济学中的短期、长期与可持续发展

9 基于信息粗交流的博弈理论