中国当代研究生的情感素质现状及其影响因素*

卢家楣 刘 伟 贺 雯 王俊山 陈念劬 解登峰 雷开春

(上海师范大学教育学院,上海 200234)

1 引言

在我国学历教育体系中,研究生教育处于“金字塔”的最顶端。随着高等教育的改革,各级各类研究生教育迅速扩张,招生规模呈逐年扩大的趋势。据《2015年全国教育事业发展统计公报》,全国在校研究生已将近200万人,研究生已成为我国高校中占比较高的群体,在一些 985高校中,研究生的人数甚至超过本科生。研究生,包括硕士研究生和博士研究生,作为我国知识青年的顶尖群体,不仅肩负加强学术研究与发展创新能力的双重使命,还承担着传承优秀文化、弘扬精神文明的社会重任。因此,研究生群体的发展状况,特别是素质水平,已成为在校知识青年群体的标杆,越来越受到教育界乃至全社会的高度重视。

目前,心理学领域以研究生群体为对象的研究相对很少,且大多局限于研究生的学业训练、学业满意度(Aslan,2014;Boon,Lutz,&Marburger,2015;Ford &Chen,2001;Hulbert-Williams,2010)、态度(Griffiths,Wisker,Wall,IIIes,&Wu,2001;Shan &Wang,2011;常正霞,杨阳,郑友芬,2013)和心理健康(陈效宏,郑世良,2004)等。有关情感方面的研究则更少,仅涉及到个别情感种类,如幸福感(侯瑞鹤,文书锋,俞国良,樊召锋,2013;黄桂仙,李辉,浦昆华,2014)、乐观感(Monfared &Naderi,2015)、情绪智力(Mishra,Yadav,Moudgil,&Kumar,2010)等。事实上,情感对研究生十分重要。因为它不仅对个体的智慧、创造性产生影响,还与他们的人格、价值观相联系(Turner &Stets,2005),从而会直接涉及到高校培养什么样的人和为谁培养人的根本问题。

从研究生张亮的虐猫、林森浩的投毒,直至最近发生的女博士机场掌掴等事件都不是认知问题,而是情感问题,确切地说是情感素质问题。这些虽是个案,但应引起我们高度重视,特别是要高度关注研究生情感素质问题。情感素质是一个人相对稳定的、基本的与其发展阶段相应的、积极的情感心理特征,涉及道德情感(个体根据一定的社会道德规范评价自己和他人行为时产生的一种内心体验)、理智情感(个体对认识活动和成就进行评价时产生的一种内心体验)、审美情感(个体在对物质或精神现象的美进行评价时产生的一种内心体验)、人际情感(个体对自己与他人相处、交往活动时产生的一种内心体验)、生活情感(个体对自己和他人的生命、生活进行评价时产生的一种内心体验)和情绪智力(以情绪或情感为操作对象所表现出的一种智力)等六大类及其下属的诸如爱国感、责任感、关爱感等几十种具体情感,能较全面反映个体的情感面貌(卢家楣,2009)。我们曾对我国 3类地区 9大城市及其郊县的17所中小学的25485名10~18岁青少年学生进行大规模情感素质测查(卢家楣等,2009),继而又对我国3类地区14大城市100所高校的11982名18~23岁本专科学生进行了大规模情感素质测查,获得了大量第一手信息资料(卢家楣等,2017)。那么高校研究生的情感素质情况究竟怎样,也就自然进入我们的视野。

为此,我们在已有研究的基础上,使用《中国大学生情感素质问卷》和《大学生情感素质影响因素问卷》在全国范围内施测,从积极的、全面的视角揭示我国当代研究生情感素质现状及其影响因素,填补这方面的盲区,为社会特别是高校全面了解和培养在读研究生群体的情感提供科学依据。

2 调查研究

2.1 研究对象

在全国范围内抽取经济发达、较发达和欠发达3类地区、高校相对集中的14座大城市(北京、上海、广州;南京、长春、郑州、武汉、西安;兰州、南宁、昆明、海南、西宁、贵阳),随机选取部属和地方高校51所。共抽取研究生10056人(以有效问卷为准),其中部属高校4805人,地方高校5251人;男生4758人,女生5298人;硕士一至三年级分别为2872人、2375人和2212人;博士一年级至三年级分别为894人、844人和859人;文科3280人,理科3434人,工科3342人。年龄主要集中在23~30岁(M=24.91岁,SD=2.86岁)。

2.2 研究工具

2.2.1 《中国大学生情感素质问卷》

本调查使用的《中国大学生情感素质问卷》(卢家楣等,2017)由6个分问卷组成,分别测量个体本体性情感层面的道德情感、理智情感、审美情感、生活情感和人际情感以及操作性情感层面的情绪智力(情境问卷)。除情绪智力分问卷外,均采用Likert 6 点量表计分法,6个等级依次为:不符合、有点符合、较符合、较多符合、大多符合、完全符合。情绪智力问卷每题有5个选项,每个选项由专家组对其情绪性行为反应的社会适切程度赋予1~5的分值,分值越高则情感素质水平越高。各分问卷内部一致性系数基本都在 0.70以上(本次测量各分问卷的内部一致性系数依次为:0.89、0.91、0.84、0.90、0.76、0.60),重测信度均在 0.70以上,表明该问卷信度尚好。效度分析则表明该问卷具有较好的专家效度和结构效度(各分问卷的各项拟合指数均达到要求:χ/df <10、RMSEA <0.08、NNFI >0.90、CFI >0.90、SRMR <0.07等) (卢家楣等,2017)。在该问卷编制的各个环节中,取样对象也包括了硕士和博士研究生,故此问卷也适合用于研究生情感素质现状的调查(卢家楣等,2017)。

2.2.2 《大学生情感素质影响因素问卷》

为了解情感素质的影响因素,在文献分析、专家研讨以及对大学生、研究生和辅导员的现场访谈基础上,编制了由 35个题项组成的影响因素问卷,以确定个体情感素质发展的影响因素。选择定序等距评分的24个题项进行因子分析(其中教养方式为分类称名变量,进行虚拟变量转换,分为非民主和民主教养方式两类,进行 0、1编码),将所调查的影响因素整合归纳为 4大类(个人、家庭、学校、社会)共 13个因子,即上网时间、阅读量、自我要求、核心价值观认同度、教养方式、家庭氛围(包括家长榜样和家庭和谐度)、家庭投入(包括家长关爱、家长期望、家长在金钱上的教育投入和家长在精力上的教育投入)、人际关系(包括室友、同学和师生关系)、校风学风(包括教师积极品质、对公益及道德信息的关注程度、同学积极品质、学校管理严格度、教师关爱、就读高中的素质重视程度)、对舆论关注(包括对公益、道德信息的关注程度)、教师有情施教、社会风气和生存压力。定序等距评分的题项均有5个选项,对应1~5分的分值,分值越高表示程度越高。该问卷中含多个题项的影响因素类别的内部一致性系数如下:家庭氛围0.58、家庭投入0.73、人际关系0.78、学校校风0.74、舆论关注0.65,表明其具有良好信度。效度分析则表明该问卷具有较好的专家效度和结构效度(含多个题项的分问卷各项拟合指数均达到要求:χ/df <10、RMSEA <0.08、NNFI >0.90、CFI >0.90、SRMR <0.07 等)。

2.3 研究方法

本研究采用调查研究法。为确保调查过程严格、规范,统一培训课题组成员当主试,分赴全国取样学校进行实地问卷调查。使用SPSS 19.0进行数据的统计分析。

2.4 研究结果

为方便统计与理解,将各大类与具体情感的实际得分转换成10分制计分(Pike,2006),即最低为0分,最高为10分。

2.4.1 我国研究生情感素质总体状况

调查发现,研究生在2层次6大类33种具体情感的得分均数在4.49~7.71之间(见表1)。

统计分析结果表明,本体性情感和操作性情感的均值分别为6.55(1.44)和6.23(1.18)。与全部本体性情感的均值相比,生活情感相对较高(p <0.001,d=0.28),审美情感相对较低(p <0.001,d=0.27),道德情感、理智情感和人际情感与之无显著差异。与操作性情感的均值相比,理解他人情绪相对较高(p <0.001,d=0.79),表达自己情绪相对较低(p <0.001,d=0.88),调控他人情绪和调控自己情绪与之差异不显著。

2.4.2 我国研究生情感素质的差异分析

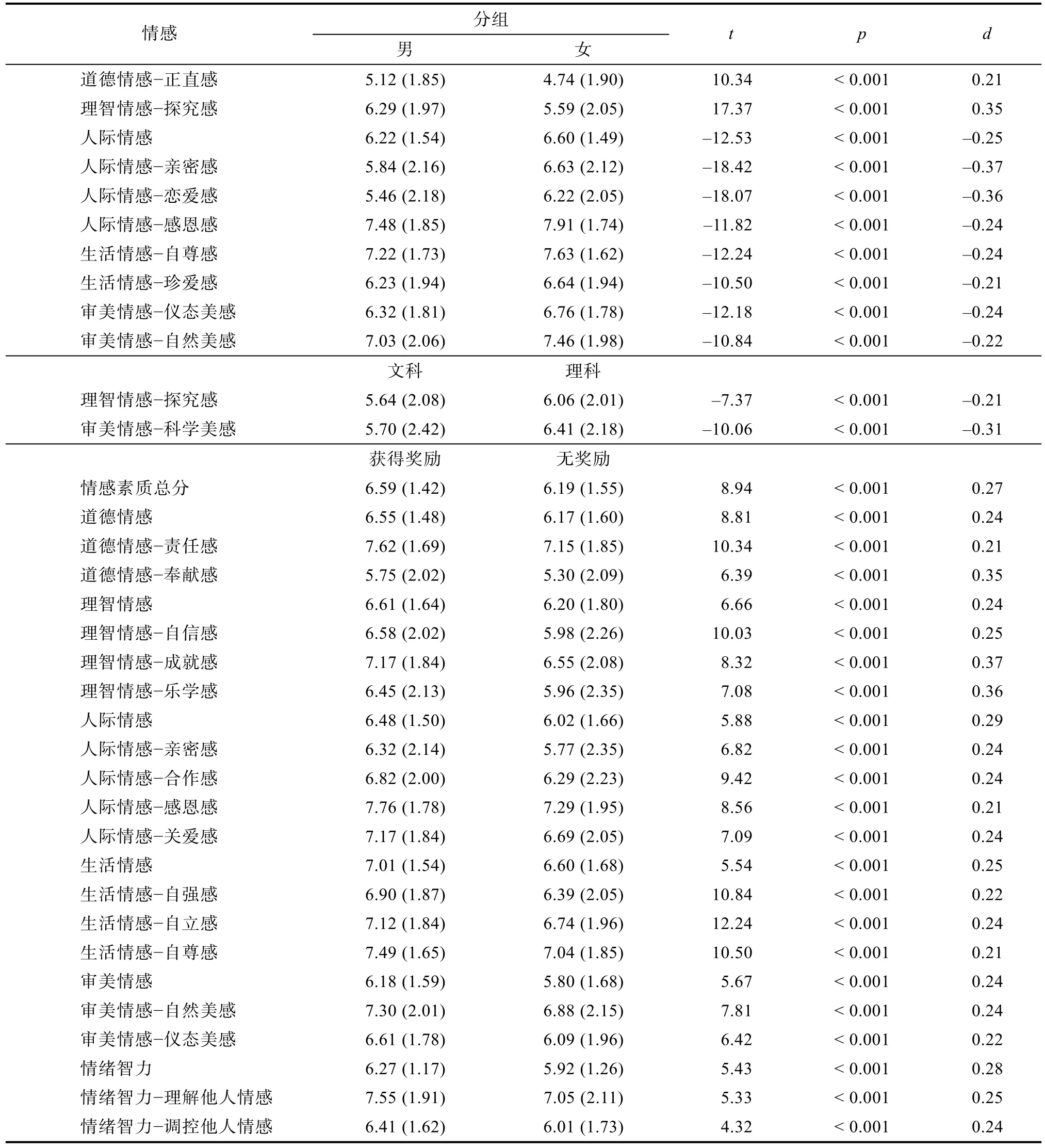

由于各变量的交互作用不显著,所以主要从性别、年级、专业、学校类别、所在地区等多个人口统计学变量对研究生情感素质的差异进行分析,t检验的效应量采用通常的d值估计(Cohen,1988)。这里结合效应量和重要性进行分析(表2)。

2.4.3 研究生情感素质与影响因素的相关分析

将6大类33种情感合并为本体性和操作性情感,并与影响因素做相关分析,结果见表3。相关系数的效应量,就是相关系数本身。其中 0.10~0.29为小的效应;0.30~0.49为中等效应;等于或大于0.50为大的效应量(Cohen,1988,1992)。

以研究生的本体性和操作性情感为因变量,整合后的影响因素为自变量,进行回归分析。自变量选取时采用进入法。回归分析结果表明,除上网时间、教养方式、有情施教、生存压力外,其余因子均对本体性情感有显著影响(p <0.01);除家庭投入、生存压力外,其余因子均对操作性情感有显著的影响(p <0.01)。其中,对本体性情感影响最大的几个因子为“舆论关注”、“价值认同”、“自我要求”和“人际关系”;对操作性情感影响最大的几个因子为“人际关系”、“自我要求”、“教养方式”和“价值认同” (见表 4)。

表1 研究生情感素质平均分数与标准差

表2 研究生情感素质在性别、学科、有无获奖上的差异(n=10056)

针对相关和回归分析中影响较大的因子进行逐题分析。以情感得分为因变量,具体的影响因素等级为自变量进行单因素方差分析,结果表明,自我要求、家长榜样、师生关系等因素会影响研究生的部分本体性情感和操作性情感,表现为随着有些因素等级的提高,具体情感水平也随之提高。具体见表5 (只列出效应量显著即ω>6%的数据)。

3 讨论

3.1 我国当代研究生情感素质现状

3.1.1 研究生情感素质总体发展水平尚好,部分情感亟待提高

调查发现,我国当代研究生情感较丰富,呈现出2层面6大类33种情感的情感素质结构,且总体

发展尚好,本体性和操作性层面的总平均分都超过6分(满分10)。但各具体情感则发展不均衡:在本体性层面中,道德情感、理智情感和人际情感达到该层面平均水平,而生活情感和审美情感则分别高于和低于平均水平;在操作性层面中,调控自己和他人情绪的能力达到该层面平均水平,而理解他人情绪和表达自己情绪的能力则分别高于和低于平均水平。

表3 研究生情感素质(本体性和操作性情感)与影响因素的相关系数

表4 各影响因素对本体性情感和操作性情感回归系数表

表5 各影响因素不同等级下研究生的情感素质差异

续表

在33种具体情感中,爱国感、责任感、信用感、成就感、关爱感、感恩感、自立感、自尊感、自然审美感、理解他人情绪能力等得分超过7分,反映出当代研究生热爱祖国、承诺守信、敢于担当、积极进取、独立自主、懂得感恩、关爱他人、善解人意、有审美素养的人格风貌。但奉献感、恋爱感等低于6分,宽恕感、正直感、人文美感、表达情绪能力等甚至低于5分。这与已有的调查也是一致的,例如在正直诚实方面发现,34%的研究生承认多次抄袭别人的或摘取网络上的文章;近八成学生面对高价愿意替人做“枪手” (蒲慕明,2006)。对研究生情感素质中的“短板”应引起高度重视。

3.1.2 研究生的情感素质在性别、学科、获奖经历上存在一定的差异

调查发现,女生的诸多具体情感优于男生。其中最突出的是人际情感方面,如亲密感、恋爱感和感恩感得分高于男生。这与相关研究一致:从青少年到成年中期,女性的外倾性、宜人性都不断增长(Branje,van Lieshout,&Gerris,2007);女性的亲密能力也较强(刘翠英,2015)。此外,女生的自尊感得分也高于男生,也与有关研究结果相同(赵娟娟,司继伟,2009)。最后,女生的仪态美感和自然美感水平高于男生,而本专科生中这两种情感没有显著性别差异(卢家楣等,2017),表明随年龄和学历增长,女性对仪态和自然美的需求有显著提升。另一方面,本调查发现男生探究感和正直感的水平均高于女生。前一现象与成人群体中发现的男性更倾向于探索事物的特性、规律性和机制情况一致(Halpern,2012),也与本专科生的调查相符(卢家楣等,2017);后一现象在本专科生的调查中没有发现(卢家楣等,2017),为何在研究生层面上出现有待进一步研究。

从学科上看,理科生的总体情感素质和文科生基本一致,只是在探究感和科学美感上高于文科生。这一差异在本专科生调查时尚未发现有如此显著,可能与文理科生获得较长时间的不同学科训练和学术素养的培养有关。

值得注意的是,在读期间有获奖经历的学生在情感素质总分、6大类情感及其部分具体情感得分都显著高于无获奖经历者。这也从另一侧面证实了现有研究生奖励(如奖学金)制度的实效性(冯涛,陆根书,柳一斌,2017)。这不仅彰显了情感素质作为个人整体素质构成部分的重要性,而且表明情感素质水平也是优秀研究生较准确的预测指标,值得在研究生培养实践中加以重视。

3.2 研究生情感素质的影响因素

3.2.1 价值认同、舆论关注等社会因素是影响研究生情感素质重要因素

本研究中,价值认同是指对社会主义核心价值观的认同,主要涉及个体层面上的核心价值观(爱国、敬业、诚信、友善)。情感若达到一定的程度即出现相应的价值观(张进辅,2006),本研究进一步证实了情感素质与价值观的密切关系,这为促进研究生社会主义核心价值观的形成提供了启发,即通过开展情感教育,提升情感素质水平是有效的途径之一。舆论关注指对有道德倾向性的大众媒体信息如公益广告、公益活动、道德事件的关注程度。这一因素对本体性情感和操作性情感均有明显影响,且研究生越关注这类信息,其情感素质水平越高。其中可能的机制是:一方面影视、网络等大众媒体不断改变着人们的认知、行为方式和价值观念,使个体情感的形成与发展受到影响(喻国明,2005);另一方面,舆论关注还通过诱发个体的情绪而对行为产生作用(Wakefield et al.,2003;Dunlop,Wakefield,&Kashima,2008),即舆论关注和研究生情感素质、价值观形成可能是一个互为中介、双向影响的过程,有待今后的进一步研究。

另外,前文指出的研究生宽恕感、正直感、奉献感、恋爱感得分偏低,也很可能与对核心价值观的认同度不够,且对公益、道德信息的关注不够有关。

3.2.2 学校中人际关系是影响研究生情感素质又一重要因素

学校中的人际关系主要指同学关系与师生关系,是影响研究生情感素质的重要因素之一。一般认为,研究生阶段的同学关系较为特殊——往往是同专业、同导师的同学交往较多,宿舍中的人际关系相对弱化。本调查发现,这种具有学段特色的人际关系对情感素质影响很大:同伴积极人生态度与研究生的情感素质水平正相关,同学关系更是同时影响着研究生的本体性情感和情绪智力水平。这些与国内外以其他群体为对象的相关研究结果一致,如人际关系良好的个体能正确处理人际冲突和矛盾,表现出有效而适宜的利他行为(Lopes,Salovey,Côté,Beers,&Petty,2005);同伴接纳(Trentacosta&Shaw,2009)、人际关系适应(程玉洁,邹泓,2011)等与情绪智力显著正相关等。具体到以研究生为对象的研究也表明,宿舍人际关系的亲融性和深度沟通对主观幸福感有显著预测作用(黄桂仙等,2014)。揭示出在研究生培养中,仍应重视运用这种影响产生的“平行教育”的力量来提升情感素质。

由于研究生教育采用导师制,学生与导师有更密切和频繁的接触,师生关系的影响更不能小觑:导师的情感常常借助师生之间的双向思想、知识的交流,对学生的情感乃至价值观产生潜移默化的影响(洪瑾,2004)。本调查也证实,教师积极人生态度和良好师生关系与学生情感素质得分呈正相关。然而许多导师因承担了繁重的科研任务,更多关注学生的科研而无暇顾及他们的情感、生活,甚至少数导师过度支配研究生的科研时间和科研成果,或将研究生纳入盈利性研发中,使师生关系异化为“雇佣”关系(李全喜,2016),对研究生情感素质培养极为不利。因此,学校应重视导师这一育人资源,充分发挥其“垂直教育”的积极作用。

3.2.3 个人因素中的自我要求对研究生情感素质具有突出影响

研究生自我要求在情感素质影响因素中处于突出地位,对本体性与操作性情感均有显著影响:自我要求水平与情感素质得分显著正相关;除了操作性情感和人际情感外,其他情感得分都随自我要求水平的提高而升高。自我要求之所以成为突出的影响因素,主要因为它包含自我提升的内在动机。它不仅有助于学习和创造性激发,而且能使个体具有较强的成就感、自我效能感、工作满意度以及愉悦心情,有利于身心健康和生活质量的提高(Burton,Lydon,D’Alessandro,&Koestner,2006)。研究生往往具有较高的自我要求(特别在学业方面),因而利用研究生自我要求的主动性,进一步调动其自我提高的内在动机,是提高情感素质的有效途径。

3.2.4 家庭因素对研究生情感素质仍有一定影响

调查发现,家庭氛围对研究生本体性和操作性情感均有重要影响:家庭氛围和家庭投入与各大类情感显著相关,且家长榜样作用、家长关爱与研究生部分情感(特别是生活情感、理智情感和人际情感)正相关。这与以其他群体为对象的研究结果一致(Lopes,Salovey,&Straus,2003;Warren &Stifter,2008)。虽然大部分研究生不长期与父母同住,但有频繁联系,故其情感仍受家庭影响,且这种影响可追溯到本科阶段、中小学,甚至幼年时期。这一结果也启发我们要重视家庭教育对个体情感连续持久的影响。

3.3 研究生情感素质与本专科生的比较

3.3.1 研究生的情感素质发展水平、特点与本专科生一致性较高

将本调查中研究生情感素质发展水平和特点与使用同一工具对本专科学生的调查结果(卢家楣等,2017)比较发现,两者情感素质的得分水平相当,且得分高低的分布基本一致。这表明本专科至研究生阶段情感素质的发展较为平稳。其原因一方面可能是儿童及青少年时期的家庭和学校教育对大部分情感的形成起到奠基性的作用,对个体的情感素质发展产生持久影响,另一方面也与本专科学生和研究生同处相近的教育环境,接受相近的校园文化影响有关。

3.3.2 研究生部分本体性情感优于本专科生

比较发现,研究生操作性情感与本科生没有显著差异,但部分本体性情感显著高于本专科生。首先,在理智感上,研究生总平均分(6.56)明显高于本科生(6.06),且除好奇感外,理智感中的探究感(分别为5.92和5.38)、乐学感(分别为6.40和5.65)、专业感(分别为 6.55和 5.91)、自信感(分别为 6.51和5.72)和成就感(分别为7.10和6.75)等明显高于本科生,这与研究生来自本科生中的学习优异者,又接受研究生期间的学术磨砺有着直接关系。其次,由于研究生学习经历对其情感上更多促进作用,表现为更多关注社会公众利益,使道德情感中的公益感明显高于本专科生(分别为6.14和5.53);同时也获得更多在磨砺中前行、在困难中取胜的勇气,使生活情感中的自强感也高于本专科生(分别为 6.84和6.43);也导致科学素养的提高,使审美情感中的科学美感显著高于本专科生(分别为 6.18和 5.53),人文美感也相对于本专科生有显著改善(分别为4.49和 3.96)。

国内外有关研究生和本专科生情性特点比较研究几乎没有(贾艳滨,叶明志,肖计划,2001),因而本研究为认识从本科生到研究生情感发展状况提供了可贵的实证依据。

3.3.3 部分因素对研究生和本专科生情感素质的影响不同

从影响因素看,研究生和本专科生情感素质的主要影响因素及其排序基本一致:影响本体性情感的因素按大小依次为舆论关注、价值观认同、自我要求和人际关系,影响操作性情感的因素依次为人际关系、教养方式、自我要求和舆论关注等;两群体的情感素质大类都随师生关系融洽程度、自我要求水平、道德行为关注程度、价值认同度的等级提高而提升。这说明这些影响因素对情感素质的作用较为稳定,不因学段或年龄而变化。

两群体情感素质影响因素的作用差别主要在两方面。一是学校压力(主要指学业压力)对情感素质的影响不同:不同于本专科生,当学校压力为一般和较大时,研究生的操作性情感水平反而较高,而当学校压力等级为“很大”时,则有所下降。可见,研究生群体对学业压力的“耐受性”超过本专科学生,且中等和稍高的学业压力有利于他们情感操作能力的提升。与以往研究一致的是压力过大也会影响研究生的心理健康(李巍,赵文龙,王宏,李金,陈俊国,2015)。二是网络使用时间对情感素质的影响不同。互联网使用时长对研究生和本专科生情感素质特别是情感操作能力都具有负向影响,但不同的是,此影响对研究生相对要小。这是因为研究生的价值观更为稳定,不易被外界影响,从而降低了过度使用互联网的负面影响。但因上网时间过多会降低个体情绪智力、侵蚀现实人际情感交流,甚至造成孤独、抑郁等心理问题(Kim et al.,2006),故控制互联网使用时间依然是研究生需面临的现实问题。

4 结论

(1)我国当代研究生情感素质总体发展水平尚好,从情感素质的大类看,生活情感和道德情感发展水平较高,而人际情感、审美情感和情绪智力较低;从各具体情感看,道德情感中的爱国感、责任感和信用感,生活情感中的自立感和自尊感,理智情感中的成就感,审美情感中的自然美感以及情感智力中的理解他人情感发展更好;而道德情感中的正直感、人际情感中的宽恕感、审美情感中的人文美感和情感智力中的表达自己情绪能力发展水平最低,这部分情感亟待提高。

(2)从个体差异看,男女研究生的情感素质存在结构性差异,女生在人际情感及其下属的亲密感、恋爱感、感恩感,生活情感下属的自尊感、珍爱感,审美情感下属的仪态美感、自然美感等情感上,具有优势;而男生则在理智情感下属的探究感、道德情感下属的正直感上的表现优于女生;在读期间获得过奖励的研究生在情感素质总体和各大类情感上都高于未获得过奖励者;此外,理科生在理智情感下属的探究感和审美情感下属的科学美感两个具体情感上发展水平高于文科生。

(3)对核心价值观认同、对舆论关注、人际关系、自我要求等因素对研究生情感素质的发展具有显著正向影响。

(4)研究生情感素质分布特点与本专科学生基本类似,但在本体性情感方面,特别是理智情感(包括探究感、乐学感、专业感、自信感、成就感)以及公益感、自强感、科学美感和人文美感等具体情感明显高于本专科学生。学校压力和互联网使用等影响因素对研究生情感素质的负性影响要弱于对本专科学生的影响。

Aslan,G.(2014).An analysis of the demand for postgraduate educational science programs.Educational Sciences:Theory and Practice,14(5),1795–1805.

Boon,A.T.,Lutz,D.J.,&Marburger,K.M.(2015).Eliminating postdoctoral training as a requirement for licensure: Perceptions and anticipated impacts.Professional Psychology: Research and Practice,46(1),62–69.

Branje,S.J.T.,van Lieshout,C.F.M.,&Gerris,J.R.M.(2007).Big Five personality development in adolescence and adulthood.European Journal of Personality,21(1),45–62.

Burton,K.D.,Lydon,J.E.,D'Alessandro,D.U.,&Koestner,R.(2006).The differential effects of intrinsic and identified motivation on well-being and performance: Prospective,experimental,and implicit approaches to self-determination theory.Journal of Personality and Social Psychology,91(4),750–762.

Chang,Z.X.,Yang,Y.,&Zheng,Y.F.(2013).Model construction of influence factors on graduate students'academic satisfaction —— from the socio-cognitive perspective.Educational Research,(8),96–102.

[常正霞,杨阳,郑友芬.(2013).基于社会认知视角的硕士研究生学业满意度影响因素模型构建.教育研究,(8),96–102.]

Chen,X.H.,&Zheng,S.L.(2004).An research on status quo,influence factor and effective measures of postgraduate’s psychological health.Science of Social Psychology,19(6),45–48.

[陈效宏,郑世良.(2004).研究生心理健康状况、影响因素及对策的研究.社会心理科学,19(6),45–48.]

Cheng,Y.J.,&Zou,H.(2011).The characteristics of high school students' interpersonal adaptation and its relationship with family functions and emotional intelligence.Chinese Journal of Special Education,(2),65–70,89.

[程玉洁,邹泓.(2011).中学生人际适应的特点及其与家庭功能、情绪智力的关系.中国特殊教育,(2),65–70,89.]

Cohen,J.(1988).Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.).Hillsdale,NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cohen,J.(1992).Statistical power analysis.Current Directions in Psychological Science,1(3),98–101.

Dunlop,S.,Wakefield,M.,&Kashima,Y.(2008).Can you feel it? Negative emotion,risk,and narrative in health communication.Media Psychology,11(1),52–75.

Feng,T.,Lu,G.S.,&Liu,Y.B.(2017).An empirical study on performance of graduate national scholarship.Heilongjiang Researches on Higher Education,(3),94–97.

[冯涛,陆根书,柳一斌.(2017).硕士研究生国家奖学金绩效实证研究.黑龙江高教研究,(3),94–97.]

Ford,N.,&Chen,S.Y.(2001).Matching/mismatching revisited: An empirical study of learning and teaching styles.British Journal of Educational Technology,32(1),5–22.

Griffiths,S.,Wisker,G.,Waller,S.,Illes,K.,&Wu,S.(2001).The learning experience of postgraduate students: Matching methods to aims.Innovations in Education and Teaching International,38(3),292–308.

Halpern,D.F.(2012).Sex differences in cognitive abilities.London UK: Psychology Press.

Hong,J.(2004).Affective education in the process of graduate students’ education.Studies in Ideological Education,(2),33–34.

[洪瑾.(2004).论研究生教育过程中的情感教育.思想教育研究,(2),33–34.]

Hou,R.H.,Wen,S.F.,Yu,G.L.,&Fan,Z.F.(2013).A survey of well-being,depression and anxiety of graduate students.Chinese Mental Health Journal,27(6),479–480.

[侯瑞鹤,文书锋,俞国良,樊召锋.(2013).研究生的主观幸福感与抑郁、焦虑情绪调查.中国心理卫生.27(6),479–480.]

Huang,G.X.,Li,H.,&Pu,K.H.(2014).Graduate students’dormitory interpersonal relationship and subjective well-being.China Journal of Health Psychology,22(3),422–424.

[黄桂仙,李辉,浦昆华.(2014).研究生宿舍人际关系与主观幸福感的相关研究.中国健康心理学杂志,22(3),422–424.]

Hulbert-Williams,N.J.(2010).Facilitating collaborative learning using online wikis: Evaluation of their application within postgraduate psychology teaching.Psychology Learning &Teaching,9(1),45–51.

Jia,Y.B.,Ye,M.Z.,&Xiao,J.H.(2001).A comparison between the postgraduate and college students in 16 personality factors in the medical college.Journal of Jinan University,22(2),84–88.

[贾艳滨,叶明志,肖计划.(2001).医学研究生和本科生 16项个性对照分析.暨南大学学报(自然科学与医学版),22(2),84–88.]

Kim,K.,Ryu,E.,Chon,M.Y.,Yeun,E.J.,Choi,S.Y.,Seo,J.S.,&Nam,B.W.(2006).Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey.International Journal of Nursing Studies,43(2),185–192.

Li,Q.X.(2016).From logic of guided learning to logic of interests: Changes in the relationship between supervisors and their students.Academic Degrees &Graduate Education,(12),64–68.

[李全喜.(2016).从导学逻辑到利益逻辑: 研究生科研中师生关系异化的生成机理及本质变迁.学位与研究生教育,(12),64–68.]

Li,W.,Zhao,W.L.,Wang,H.,Li,J.,&Chen,J.G.(2015).Mental health status and related influencing factors of Postgraduates in Chongqing.Journal of China Medical University,44(4),319–322.

[李巍,赵文龙,王宏,李金,陈俊国.(2015).重庆市硕士研究生心理健康现状及影响因素的研究.中国医科大学学报,44(4),319–322.]

Liu,C.Y.(2015).College students’ interpersonal intimacy ability and its development characteristic.China Journal of Health Psychology,23(12),1832–1836.

[刘翠英.(2015).大学生人际亲密能力发展特点与现状.中国健康心理学杂志,23(12),1832–1836.]

Lopes,P.N.,Salovey,P.,Côté,S.,Beers,M.,&Petty,R.E.(2005).Emotion regulation abilities and the quality of social interaction.Emotion,5(1),113–118.

Lopes,P.N.,Salovey,P.,&Straus,R.(2003).Emotional intelligence,personality,and the perceived quality of social relationships.Personality and individual Differences,35(3),641–658.

Lu,J.M.(2009).On adolescent affective quality.Educational Research,(10),30–36.

[卢家楣.(2009).论青少年情感素质.教育研究,(10),30–36.]

Lu,J.M.,Liu,W.,He,W.,Wang J.S.,Chen,N.Q.,&Xie,D.F.(2017).The status quo of China's contemporary college students’ affective diathesis and its influencing factors.Acta Psychologica Sinica,49(1),1–16.

[卢家楣,刘伟,贺雯,王俊山,陈念劬,解登峰.(2017).中国当代大学生情感素质的现状及其影响因素.心理学报,49(1),1–16.]

Lu,J.M.,Liu,W.,He,W.,Yuan,J.,Zhu,P.L.,Lu,S.H.,…Tian,X.Y.(2009).An investigation of the status quo of China's contemporary youth’s affective quality.Acta Psychologica Sinica,41(12),1152–1164.

[卢家楣,刘伟,贺雯,袁军,竺培梁,卢盛华,… 田学英.(2009).我国当代青少年情感素质现状调查.心理学报,41(12),1152–1164.]

Mishra,N.,Yadav,S.,Moudgil,V.K.,&Kumar,U.(2010).Emotional intelligence,impulsivity and suicidal ideation of college students.Indian Journal of Clinical Psychology,37(1),19–28.

Monfared,M.G.,&Naderi,F.(2015).Relationship between religious attitude,optimism,spiritual intelligence and mental hygiene of post-graduate students of Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.Mediterranean Journal of Social Sciences,6,208.

Pike,G.R.(2006).The convergent and discriminant validity of NSSE scalelet scores.Journal of College Student Development,47(5),550–563.

Pu,M.M.(2006).What scientific diathesis should graduate students’ possess? People’s Daily,Mar.2.

[蒲慕明.(2006).研究生要具备怎样的科学品格.人民日报,3月2日.]

Shan,T.,&Wang,J.(2011).Reliability and validity of a Chinese version of the Dundee Ready Education Environment Measure in the postgraduate context.Medical Teacher,33(8),686.

Trentacosta,C.J.,&Shaw,D.S.(2009).Emotional self-regulation,peer rejection,and antisocial behavior:Developmental associations from early childhood to early adolescence.Journal of Applied Developmental Psychology,30(3),356–365.

Turner,J.H.,&Stets,J.E.(2005).The Sociology of Emotions.Cambridge UK: Cambridge University Press.

Wakefield,M.,Durrant,R.,Terry-McElrath,Y.,Ruel,E.,Balch,G.I.,Anderson,S.,...Flay,B.(2003).Appraisal of anti-smoking advertising by youth at risk for regular smoking: A comparative study in the United States,Australia,and Britain.Tobacco Control,12(Suppl.2),ii82–ii86.

Warren,H.K.,&Stifter,C.A.(2008).Maternal emotionrelated socialization and preschoolers' developing emotion self-awareness.Social Development,17(2),239–258.

Yu,G.M.(2005).Negative effect of media and adolescent education.China Youth Study,(2),1.

[喻国明.(2005).传媒的负面影响与青少年教育.中国青年研究,(2),1.]

Zhang,J.F.(2006).The characteristics of adolescent’s values:Construction and analysis.Beijing,China: Xinhua Press.

[张进辅.(2006).青少年价值观的特点: 构想与分析.北京:新华出版社.]

Zhao,J.J.,&Si,J.W.(2009).Relationship among college students' implicit self-esteem,explicit self-esteem and jealousy behaviors.Chinese Journal of Clinical Psychology,17(2),222–224.

[赵娟娟,司继伟.(2009).大学生内隐、外显自尊与嫉妒行为的关系.中国临床心理学杂志,17(2),222–224.]