墨西哥城万岁

不能因为麦斯卡尔酒(Mezcal)是用那么小一个玻璃酒杯盛上来的,你就该一口闷了它。真的,看来我应该重新考虑一下那位墨西哥朋友的意图了,昨晚他眼睁睁看着我一口口干掉了那些瓦哈卡烈酒,自己却轻轻小酌。不过我跟自己说,至少我还没有吃虫子。

我从十几岁开始就经常跟随家人来墨西哥城旅行。后来,我开始定期到访这个繁华而矛盾的大都市,原因无外乎两个:美食和艺术。我刚好运气不错。尽管墨西哥城喧闹而拥挤,但是在圣枝主日(Palm Sunday)和复活节期间,有2,200万居民离开了这个城市。就像遭遇了罢工一样,首都告别了交通瘫痪,疯狂的街头生活放缓了节奏,酒店房价也大跳水。突然之间,在热门餐厅里预约个八点半的晚餐也不再是什么不可能完成的任务。

我在城里住下的第一个晚上,一位开酒店的朋友建议我去一家吸引无数老饕蜂拥而至的餐厅吃晚餐。Sofia Garcia Osorio并没有给这个只有七张桌子的小餐馆起名字(“最重要的是客人和客人的感受,而不是餐厅或者我本人。”她说),最多可以同时接待28位食客。餐厅位于Paseo dela Reforma——这是斜着将墨西哥城一分为二的一条主干道——旁边的一条不起眼的小街。它的火爆提供了一个充满希望的证据,原本大不如前的墨西哥城市中心已经开始强势回归。

尽管Garcia Osorio女士的这家店只是挤在一个废弃的剧院和一个便利店之间,但仿佛全城的人都来了。这个城市的矛盾近乎怪诞——人生的廉价和辉煌、日常生活的闲散和传统信仰的庄严,还有深厚的古代文明和吵吵闹闹的政坛腐败肥皂剧。

好像是为了回应这个国家的复杂,Garcia Osorio喜欢将自己的餐厅一切从简,并且用最基本的食材和方法烹制美味的食物。“真正的食物不需要太多元素。”她在电话里这么跟我说,“我不喜欢那种动辄就用上好多種食材的菜式。我们的方法是不要去过度阐释,让味道自己说话。”用铸铁锅或者黏土烤盘,如果可能的话,尽量不放油,Garcia Osorio的菜式呈现出一种微妙的感受,比如一种涂有鳄梨酱的绿色番茄,还有一种用口感像是清新口香糖的神秘原料。

“那是什么?”我一边吃着自制的抹酱吐司,一边问我的同伴。

“哦?那个?”他若无其事地回答,“烤蚂蚱。”

是的,用昆虫做菜现在是美食潮流的最前沿,但墨西哥人已经这么吃了一千年了。我清晰地认识到昆虫入菜在这个古老的都市是一个多么传统、常见且必要的生活方式,是在参加过大厨Eduardo “Lalo”Garcia带领的菜市场之旅之后。他带着我们去了规模巨大的食品批发市场LaMerced。

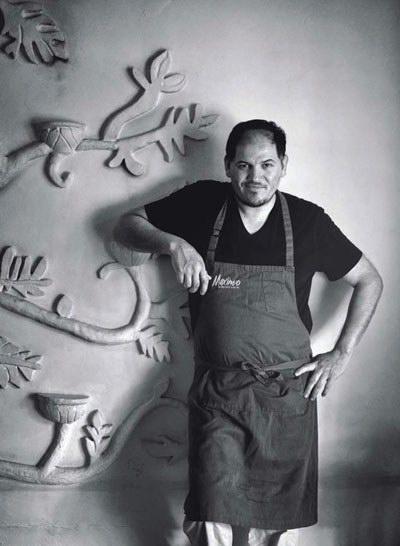

就是在La Merced,Lalo,这个墨西哥举国公认的最棒的大厨找到了自己烹饪的目标和灵魂。作为一个非法移民劳工的孩子,Lalo童年的大部分时间都是跟着自己的父母在全美各地采摘:佛罗里达的柑橘、乔治亚的维达利亚洋葱(Vidalia Onion)、密西根的蓝莓,还有宾夕法尼亚寒夜里的野蘑菇。这个在厨房里工作的少年凭着自己的敬业和才华,迅速吸引了一系列前辈的注意,在他们的帮助下,从一个打杂的小工做到了亚特兰大顶级餐厅Brasserie Le Coze的冷盘厨师。

由于美国政府十几年来都没有给他一个合法的身份,所以他不得不回到自己的祖国墨西哥。他在首都定居下来,在自己的餐厅开业之前,为别的餐厅工作了好几年。他最先开业的是悠闲而不失精致的MaximoBistrot Local,然后是法式风格的Havre 77,最后是一家可爱的早餐店Lalo,墨西哥传统早餐Chilaquiles做得极好,是宿醉的最佳解药。

此时,在这个又黑又冷的清晨,我等在Maximo BistrotLocal外面,看着Lalo从他附近的公寓沿着街道慢悠悠地走了过来,发动他那辆破旧的小汽车,载着我们穿过黎明前的黑暗,往城市的最东头驶去。仿佛我们要去的不是菜市场,而是一个遥远的星系。

来到La Merced,在那占地数百英亩的大棚里面,有着各种你想得到或者想不到的食材。你可以在这里找到无数种辣椒;在油桶里炸着的整张猪皮;一筐筐分好类的蚂蚱,有活的,也有炸好的,按照种类定价。而我们的所见所闻也跟这里的食物一样让人眼花缭乱。比方说,卖仙人掌的摊贩们占据的那个扇形区域同时也是性工作者招揽生意的地方。小贩们用变戏法一般的手法快速地刮去仙人掌上的尖刺,然后把一条条绿舌头一样的光杆仙人掌堆成一堆。看着Lalo走近,专门卖野味的家伙就从摊位底下偷偷拉出一个个严严实实的塑料包;不知道的还以为他们在买卖禁酒,实际上,塑料包里可是正经的鸡油菌。

在狭窄、昏暗的通道里,步伐极快的Lalo很容易被跟丢,所以我紧紧地走在他身后,同时还得提防着别把他在Cafede Olla给我买的热咖啡洒到自己身上。我们穿过了一条开满黄色南瓜花的小巷子,来到了一个区域;这里有着数不清的青瓜,全部按照大小分类堆放在筐子里。每个摊档跟前都有一个摊主的手写招牌。之后在回酒店的路上,我跟Lalo还就此进行了热情洋溢的讨论。我说我最喜欢的那个牌子是用西班牙语写的“你喜欢我的大块头吗,小妖精?”Lalo想了一会儿,迟疑了一下说:“我喜欢的是这句:‘坐上来!”

七点钟回到酒店,我小睡了片刻,吃了一口早餐,然后穿过查普尔特佩克公园(Chapultepec Park),在关门之前赶到国立人类学博物馆( Museo Nacional de Antropologia)。它号称墨西哥最值得到访的博物馆,由建筑师佩德罗·拉米列兹·瓦斯奎斯(Pedro Ramirez Vazquez)和他的团队设计建造,于1964年建成开放。这显然也是我最常去的地方。可是无论我来过多少次,瓦斯奎斯的设计理念带给我的新鲜感从未消失:展馆按主题陈列着各种藏品,中间围着一个露天庭院,被一个巨大的混凝土伞状喷泉笼罩,有水滴落在庭院里,让空气也变得清新起来。尽管总是游客不断,但是要找个属于自己的空间也不算难事——就像我今天一样,避开了对死亡着迷的阿兹特克人(Aztecs)的展厅,去拜访墨西哥东部海岸的神秘部落。就算你对奥梅克文化(Olmecs)知之甚少,也应该多少听过我现在前来参观的这些小型雕塑,它们与奥梅克人那些巨大的石头脑袋雕塑一样,都代表着这个文明最高的建筑成就。

这个性感而充满活力的坐姿雕塑是在1933年由一位农夫在维拉克鲁斯(Veracruz)境内的Uxpanapa河流域发现的,被称为“摔跤手”(The Wrestler),不过它看起来应该更像是一个球员,或者萨满,甚至是某位神。

有些人质疑它只是一个20世纪的赝品。这个观点让我又重新审视了一下自己先前的观点。其实,这就跟墨西哥的艺术、政治、文学以及其他所有文化一样,“摔跤手”同样既吸引关注,又逃不开质疑。这个事实也证实了一个我很久之前就得出的结论:如果你不能跟悖论和平相处,那么墨西哥就不是适合你的地方。

离开人类学博物馆,我又穿过Paseo de la Reforma大街,来到查普尔特佩克公园的另一端,这是我的行程单上的另一个任务:现代艺术博物馆( Museo de AlteModerno)的“Monstruosismos”展览,是关于墨西哥艺术中常见的二元对立元素:美女与野兽。幸好除了这个典型的墨西哥城艺术财富现状的尷尬展示,博物馆里还有两个不错的小型展览(Sigmar Polke和Jean Arp的展览)。我走马观花地看过一遍之后,继续往下一站进发——由David Chipperfield设计的Museo Jumex私人博物馆;由艺术团体Biquini Wax经营的“当代艺术教堂”;还有英国艺术家Tacita Dean在鲁菲诺·塔马约博物馆( Museo Tamavo)的作品展——那些云状的画作,据说灵感来自洛杉矶的天空(有意思的是,洛杉矶也曾经属于墨西哥)。

当然,重要的还有午餐。

平时我从我酒店所在的时髦街区波朗科(Polanco)骑车前往工人扎堆的Azcapotzalco区怎么都得一小时。不过,今天我搭了满大街跑着的价廉物美的Uber,只花了20分钟就到了。这是一处低矮的店面,窗户上仿佛笼罩着永远都擦不干净的黑影子。

由Maria Elena Lugo Zermeno在1957年创办的Nicos近些年来又被本地厨师和爱冒险的日本人重新焕起了生气。大概十几年前,掌管厨房的是老板的儿子Gerardo Vazquez Lugo。尽管他已经将菜单向自己信仰的慢食主义方向调整,但根本上还是他母亲留下的传统菜式。Nicos随意闲散的氛围仿佛让时间静止了。穿着白衬衫的服务生有条不紊地将餐车推到桌前,为客人们端上凯撒沙拉或者像是我每次必点的那种阿芝特克人的escamoles蚂蚁卵。

这种可以食用的蚂蚁卵来自龙舌兰的根部,在西班牙殖民之前就被认为是绝佳的美味;《佛罗伦萨法典》(Florentine Codex)里也提到了它——这是16世纪的一本“中美洲民族志”,作者是一位西班牙修士。他在书中可没有提到这些小玩意儿那脆脆如坚果般的口感,如果再加入大量黄油煎炒,那味道会被放大到足以让你的心脏停跳。

在收银台结完账之后,我又叫来一辆Uber,目的地是建于16世纪的圣方索学院(Antiguo Colegio de San Ildefonso)。这个由耶稣会士建造的简朴的石头建筑被公认为墨西哥壁画运动的发源地。不过,我来到这里脑子里想的不是某个牧师或者画家,而是一位著名的城市学者,他认为古老的建筑也需要新用途。

作为20世纪90年代的文艺中心,圣方索是对这一观点的最好证明。如今鲜有场所能够像这座建筑一样成为当代艺术最好的展示舞台。它的回廊和醒目的拱形教堂简直就是为德国摄影师Candida Hofer的墨西哥地标题材量身打造的。那纪念碑一般的影像对我的冲击已经超过了建筑层面的意义,直至内心。

在此处流连了一小时之后,我又走进了明媚的阳光里,来到附近的宪法广场(Zocalo)上该城的主教堂,此时,悠扬的报时声正在钟楼敲响。这天是基督教的濯足节(Maundy Thursday)。从明天开始,这个城市就会放假,因此我也特地定了一家有自己画廊的酒店。

有批评说,卡密诺里尔酒店(Camino Real)在这几十年间已经沦为了一个没有灵魂的会议和商务旅行场所。超过七百个客房的事实也的确很难让人反驳这一观点。不过在圣周期间,这个优雅的度假酒店——由墨西哥本土著名建筑师Ricardo Legorreta为1968年的墨西哥城奥运会设计——重新成为我年少记忆中的那片文艺绿洲。

我一直处于激动之中,从Calzada CJeneral Mariano Escobedo大街拐进来,穿过德裔墨西哥艺术家Mathias (Joeritz创作的巨大屏风雕塑,眼前的庭院里是野口勇(Isamu Noguchi,美国艺术家)的“永恒喷泉”。卡密诺里尔酒店建造之初收藏的一些重要艺术品已经在2000年酒店易主时被出售,但依旧有为数不少的珍藏。

亚历山大·考尔德( Alexander Calder)的无题抽象画在2003年的纽约佳士得拍卖会上以$5,831,500的价格售出。但是Rufno Tamayo那幅整墙的人面壁画还在,此外还有Goeritz的大作《金色抽象》(Abstract in Gold)和Pedro Friedeberg那幅迷幻的《一个印度宇航员的16个谜语》(16 Riddles of a Hindu Astronaut)。

我在这里的最后一天,在一间可以俯瞰泳池和花园花墙的房间阳台上看书,唯一的冒险活动是去了一家从未试过的餐厅吃午餐。

这家餐厅叫作Pujol,当然了,是墨西哥城最有名的餐厅,在波朗科区附近的居民区重新开业。大概一年前,该餐厅的主厨Enrique Olvera在经营了17年之后突然将之关闭,说是要转变理念,并且选了新址。

老Pujol餐厅那些一本正经的白色台布已经过时,厨师想要用新的帆布来呈现他那些“充满乐趣的街头小吃”。“我在做C.osme的时候就意识到我喜欢那种有意思的餐厅。”Olvera先生说道,他提到的Cosme是自己在纽约熨斗区(Flatiron District)的知名餐厅。为此,他青睐的建筑师Javier Sanchez设计了一间通透的平房,并以花园和围栏保证其私密性。如果Sanchez设计会让你想起南加州,那么毫无疑问,厨房会提醒你真正的所在。

Pujol的食物是在一个没有炉子和煎锅的厨房里做出来的,大部分的菜式都是用木质烤架或者烤箱烹制的,以保证墨西哥熟悉的烟熏风味。玉米饼是在烤盘里做成的。一个砖砌的烤箱用来慢烤,比如Olvera先生会在他的墨西哥卷饼套餐(Taco Omakase)菜单上供应的烤羊。

我和一些常客在11座的日式寿司店风格的吧台坐了下来,菜上得又快又漂亮,我甚至来不及把上过的菜从菜单中一一划去。有一小段玉米蘸咖啡口味的蛋黄酱,饰以Chicatana蚂蚁粉;膨化玉米饼配鱼子酱和酸奶;加上法式酸奶油、瓦哈卡白奶酪和香草的小型瓦哈卡蛋糕(Oaxacan);一系列撒着香菜、墨西哥胡椒、生姜和黄豆的玉米饼;还有配玉米饼的五花肉、烤牛肉和羊肉。

“我建议你每一种酱汁都先少来一点儿,看看到底哪个适合自己。”一位服务员友善地建议我说,她精心打理过的头发上包了块醒目的大头巾。同样,她还为每道菜都准备了相应的酒水。最先上来的一杯是加入青柠的特卡特( Tecate)。整餐持续几小时,酒水不断供应:白诗南葡萄酒(Chenin Blanc)、仙人掌玛格丽特、罗望子水、深红色的Palo Coltado雪莉酒,还有我忘了名字的红酒。

这次,我很明智地浅尝辄止。当服务员又递给我一大杯有着12年历史的麦斯卡尔酒时,我以先前被朋友灌醉的失态提醒自己。“麦斯卡尔,”我在结账的时候说,“这种错误只允许犯一次。”