指向思维发展的小学英语阅读教学参考性问题设问切入策略

朱炎

摘 要:在小學英语阅读教学中进行参考性问题设问是挖掘学生思维内在潜能、提升学生思维品质的有效途径。本文从目前阅读教学中参考性问题设问的现状出发,立足文本特点及学生认知水平,结合具体的教学案例,探讨参考性问题设问切入点的选择策略。

关键词:阅读教学;小学英语;参考性问题;思维发展

小学英语阅读教学问题设问现状

《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称“《课标》”)强调教师要善于提出从理解到应用、从分析到评价等有层次的问题,引导学生的思维由低阶向高阶稳步发展。这为小学英语阅读教学中教师的课堂设问指明方向的同时,也给教师带来了更大的挑战。

英语课堂设问可分为展示性问题、参考性问题及评价性问题(本文暂不作讨论)三类。展示性问题侧重从知识理解层面设问,多可从阅读原文中寻获答案。参考性问题则多聚焦于学生对信息的分析、综合及应用,以其特有的开放性特点,助推学生较高层次思维能力的培养。

纵观小学英语阅读教学的常态,以判断是非对错的选择性问题和事实回忆性问题为主的展示性问题在教学中是绝对的主角。而体现分析、综合等思维活动,启迪智慧的参考性问题则寥寥无几,或者是问不得法。设问过深,则与学生的认知水平脱节,多数学生受语言积累及思维发展水平所限,无力作答,其课堂参与的积极性严重受挫;设问过浅,则如蜻蜓点水,缺乏挑战,思考价值不高,使学生错失诸多发展思维内在潜能的绝好契机,也失去了设问的意义;设问过细,则文本整体性处理受到干扰,容易导致学生认知碎片化。如何把握好参考性问题设问的切入点,以有效的参考性问题点燃学生思维活动的智慧火把,使阅读教学成为师生、生生互补互动的动态过程?笔者认为教师需要立足文本特点及学生的认知水平,于文本留白处、图片再创处、新旧关联处、认知兴趣点及认知困惑点切入设问,促使学生的思维活动更具持续性、完整性与深入性。

小学英语阅读教学参考性问题设问切入策略

1. 基于文本特点设问

在小学英语阅读教学中,文本素材各具特色,或艺术留白,或可待续创。教师应立足素材的特点,于文本留白处设问,以合理补白;于图片再创处设问,以辐射发散;于新旧关联处设问,以融会贯通。这样在赋予学生丰富切实的阅读学习体验、激发学生思想与情感共鸣的同时,也为学生提供了广阔的思维驰骋的空间,催化了其思维的积极碰撞,产生了奇妙的化学反应。

(1)于文本留白处设问

连续性文本中常常有一些虽未被点明道破,却别有意犹未尽之妙的留白之处。这种文本的空白点引导学生在大胆想象的基础上,立足文本情节,结合生活体验,进行个性化补白和二次创作。若教师在阅读教学中针对文本留白处予以参考性设问,以问题引领学生进行合情、合境的补充,则能在丰富教学内容之余,促使学生的语言学用过程成为一个富有积极意义的再创造的过程。以文本留白处为切入点设问,仿佛给学生提供了滋养思维的维生素,为他们主动、深层次地进行思维活动提供了营养。

以闽教版《英语》六年级下册 Unit 4“Mothers Day” Part A为例,文本主要介绍了三位主人公Ben、Kate和Sally的母亲节计划。文本中,Ben、Kate、Sally三个孩子都对即将到来的母亲节提前进行了规划。他们的计划有的十分明确,有的则稍显神秘。其中,Ben和Kate分别计划以give Mom a card and say,“Happy Mothers Day!”及give Mom a big kiss and say,“I love you!”的不同方式表达对母亲的爱。但关于Sally的母亲节计划,文本中仅提到give Mom a surprise。恰恰是这个surprise为文本留下了一个满怀甜蜜与温暖的空白。为了避免在教学中出现只注重提取文字表层信息而忽视引导学生进行深层思考的现象,教师在学生精读文本、提取信息后,承接展示性问题“What will Ben and Kate do on Mothers Day? What will Sally do for her Mom? ”,以surprise为思维生发点,设置参考性问题“If you were Sally, what surprise would you give Mom? ”。教师借该问题引导学生走进文本,走进主人公Sally的内心世界,在激活学生已有生活经验的基础上,让学生展开合理想象,对文本留白处予以有针对性的填补。

T: Ben and Kate have different plans for Mothers Day. What about Sally? What will she do for her Mom? Please read and find the answer.

S: (After reading) Sally will give Mom a big surprise.

T: What surprise? Well, if I were Sally, I would make a cake for Mom. If you were Sally, what surprise would you give Mom? Please think and discuss in groups.

(After discussion)

S1: I will make a beautiful card for Mom. Ill draw some pictures and write some wishes on it.

S2: I will help Mom do some housework, and then she can have a rest.

S3: I will give Mom some flowers. And I think she will like them.

S4: I will send Mom a tube of hand cream because she often washes dishes.

S5: …

教学中,由一个浓缩的surprise所展开的参考性问题帮助学生站在Sally的角度上挖掘补充、拓展思维,进行了诸多个性化补白,画面感十足,富有张力。于文本留白处的参考性设问为学生提供了创新性思维发展的空间,使其在问题的引领下进行个性化互动,达到了完善文本情境、丰富文本语言、體验文本情感的目的。

(2)于图片再创处设问

正如连续性文本一样,文本情景图不时以告示牌、统计图、地图等非连续性文本的形式呈现在学生的阅读学习中,直观易感、概括凝练,具有短、平、快的特点。在阅读过程中,合理挖掘图片信息,延续文本情境,以图片再创为切入点进行参考性问题的设计,有助于学生的思维活动实现由知识、理解层面到应用、分析层面的有序上升。循图设问、读图寻思、迁移应用,恰如一根提升学生思维能力的能量棒,为他们思维能力的发展提供了不竭的动力。

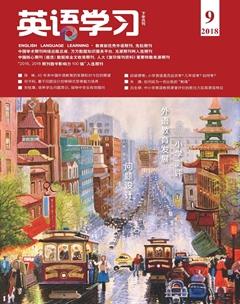

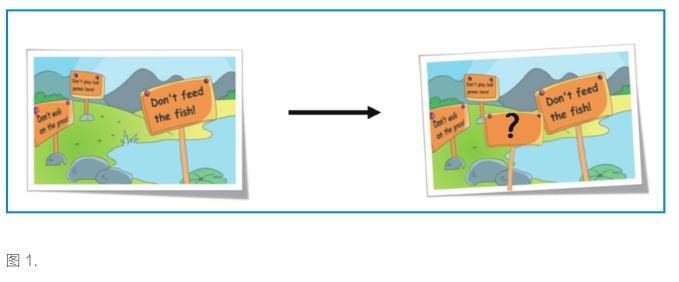

外研版《英语》(一年级起点)四年级下册Module 1 Unit 2 “Dont feed the fish!”一课以祈使句的否定句式“Dont…”为载体,引导学生激活日常生活中与公共场所文明行为相关的背景知识与经验,对诸如在草地上行走、踢球等现象的合理性予以分析和判断。教学中,教师在学生读图获取语言知识、明晰行为准则的基础上,延续in the park的文本情境,充分挖掘文本情景图中留存的思维生发点,设置“Can you make one more sign for this park? What will you write on the sign?”的参考性问题,为学生提供思维辐射发散的契机(见图1)。该问题的提出,使学生的思维活动并未止步于知识和理解的层面,而是在进行客观分析的基础上给出个性化表达的过程中体现语言应用。学生以该情境为依托,在前述参考性问题的驱动下再读图,观察空白告示牌附近的自然环境等细节,激活其日常生活中的见闻、感受等,并以此作为其接收信息并合理加工的灵感来源和依据。

T: Boys and girls, youve already known a lot about the signs in the park. Can you make one more sign for this park?

Ss: Yes.

T: What will you write on the sign? Look, think and discuss in pairs, please!

(After discussion)

S1: Dont swim in the park! Its dangerous.

S2: Dont fish here! We cant fish in the park.

S3: Dont drink water here! The water is dirty.

S4: Dont park your bicycle on the grass!

S5: Dont walk your dog here!

S6: …

在“What will you write on the sign? ”的问题情境中,学生以同一显性的文本情境图为起点,通过隐性的思维发散活动各辟蹊径,探求异于他人的观点,最终以Dont…here / in the park!的句式为载体外显输出。在此过程中,基于生活认知的循图设问使学生的思维活动更“接地气”,贯穿价值观内化的辐射发散活动为他们的思维发展架上了天线,真实、立体的课堂生成也因此而洋溢着鲜明的生活气息和独特的个性风貌。(3)于新旧关联处设问

布鲁纳指出,学习者在一定的问题情境中,经历对学习材料的亲身体验,才是学习者最有价值的东西。涉及同一主题的语言素材不时会随着学生认知水平的逐步提高而在不同阶段、不同形式的语篇中初现、复现、丰富。在阅读教学中于新旧知识的关联处纵横联系,进行参考性设问,避免了同主题文本孤立处理所导致的零散繁碎,有助于学生在分析、综合等思维活动中丰富、完善同主题内容的系统认知。

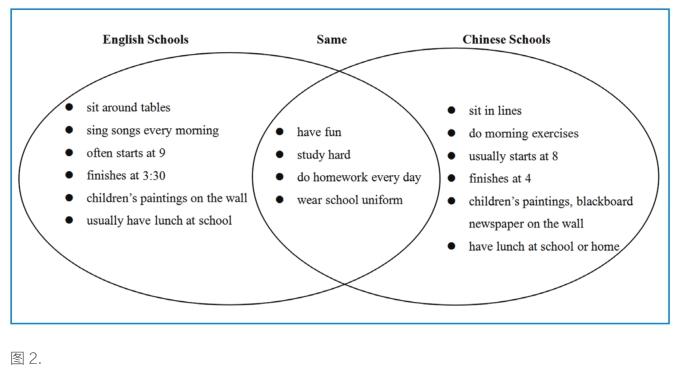

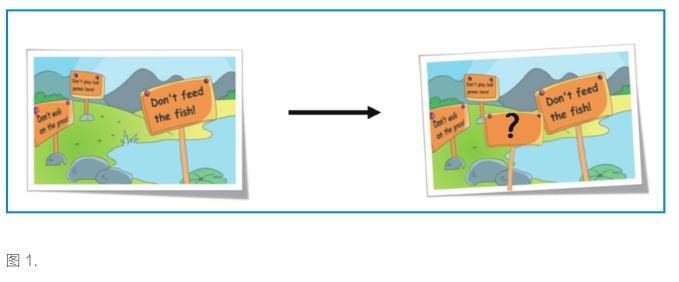

外研版《英语》(新标准)(一年级起点)五年级上册Module 8 Unit 2“There are lots of games.”承接前一单元中英学校的情况介绍,对英国学校的情况予以延续补充。教师在学生精读文本、提取信息、明晰英国学校的更多特点后,以参考性问题“What else do you know about English schools? ”激活学生关于English Schools的背景知识的课外积累。此后,学生对于该主题的探讨并未止步。为避免他们对中英学校这一主题的认知碎片化,教师于两个单元信息的新旧关联点设问:“What are the similarities and the differences between English schools and Chinese schools? ”该问题既涵盖学生对本主题共有认知的再现,又涉及个体独有认知的分享;既体现基础性展示,又彰显参考性发展,预留思维发展空间,符合学生的认知水平。学生以维恩图为载体,同伴结对,共同对已获取的亟待分享的琐碎主题信息予以系统性的梳理加工(见图2)。