松阳高腔发展简述

【摘要】2006年,松阳高腔被国务院列入非物质文化遗产第一批保护名录,由此,松阳高腔重新吸引了众多学者与普通民众的广泛注意。松阳高腔以其悠久的历史、口传身授的传承方式、极富地方特色的表演形态,凸显出独特的魅力。本简述了过松阳高腔发展概况,挑选经典曲目谱例并结合分析,从中探寻松阳高腔的韵味与精髓。

【关键词】松阳高腔;发展概述;谱例分析

【中图分类号】J61 【文献标识码】A

一、纵向发展

据考证,松阳高腔戏班出现于元末明初,清乾隆年间,松阳高腔戏班进入活跃期。史料记载,1840年之前,当时松阳家喻户晓的高腔班社有“新聚堂班”(乾隆九年)、“秀和班”。

清末民初,因社会动荡引起的经济政治原因,松阳高腔逐渐衰落,戏班也一个个解散,1949年,松阳县仅存六七个老艺人。新中国成立后,民间老艺人在白沙岗创办了松阳高腔科班,招收了24名艺人,坚持在松阳县各地以及临县龙泉县、遂昌县等地演出。1967年松阳高腔的发展停滞,直到二十年后,松阳高腔剧团开始恢复演出,松阳高腔重新发声。

1982年是转折的一年,松阳高腔剧团用新编的古装高腔剧目《八百两》参加浙江省业余文艺调演,得到大众认同,同年,松阳高腔在全国首次高腔学术研讨会上列为讨论内容,被编入《中国戏曲词典》。

2005年,浙江省人民政府将松阳高腔列为浙江省首批非物质民族民间艺术遗产代表作。2006年,国务院正式将其列入首批国家级非物质文化遗产名录之中,成为“国家级重点档案抢救保护项目”。

二、横向发展

在《论高腔的源流》中,陆小秋、王锦琦提到,基本上各地高腔中唱腔曲牌受到南戏与民间音乐的影响,取其精髓、发展至今。松阳高腔在横向发展中,同样吸收了松阳民间音乐、道教音乐、民间器乐曲的精髓。

(一)吸取松阳民间音乐的精髓

从上面两个谱例对比可以看出,松阳民歌《送花》为G大调,2/4拍,第一句乐句转为首调为:

3 32 | 3 32 | 1 2 | 3 31 |

2 . 3 | 1 16 | 5 . 6 | 1 |

松阳高腔曲牌《清纳丝》为C大调,1/4拍,第一句乐句为:

3 32 | 3 32 | 1623 | 1

1 12 | 3 32 | 1623 | 1

可以看出,《清納丝》与《送花》乐汇相同,只是改变其调式调性、节拍与节奏,巧妙地吸收并改编成一首松阳高腔曲牌。

(二)吸取了道教音乐的精髓

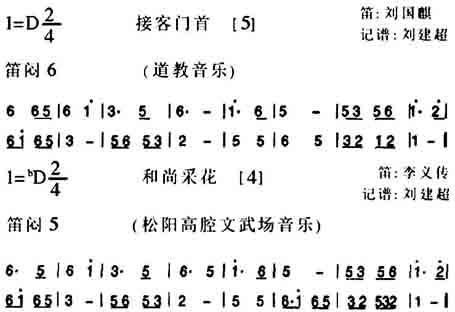

民间传言,松阳人叶法善将道教音乐传入松阳,从此道教音乐在民间,以至于今天,无论是松阳民间音乐、民间器乐曲,还是松阳高腔,均可以找到道教音乐的影子。观察下面两个例子:

从两个曲调比较中得出,大部分旋律与音高低一致,节拍一致,都为2/4拍,节奏与少数音符稍有改变,吹奏乐器由笛筒音闷6改变为笛筒音闷5,调式调性从原先的D大调降了半音改编为高腔《和尚采花》的降D大调。从两者比对中分析,不难看出松阳高腔与道教音乐的密切关系。

(三)吸取民间器乐曲的精髓

松阳高腔在发展过程中吸收了民间器乐曲的精髓,得以继承发展,形成了高腔中文武场的器乐曲牌。如松阳高腔文武场器乐曲牌【行路曲】、【行礼调】,除个别地方经加花变奏或缩减节拍外,几乎保持了原民间器乐曲的本来面目。

通过以上两个谱例中分析比对:《乐道曲》与《渔家乐》第二行的乐汇完全相同,除了少数旋律与节奏的不同之外,还是可以看出道家音乐与松阳高腔源远流长的关系。

随着2005年松阳高腔被列为浙江省首批非物质文化遗产后,社会各界对松阳高腔越发重视,探究松阳高腔的发展历程对感受松阳高腔精髓与风韵起到很大作用。保护松阳高腔可将松阳高腔纳入松阳中小学音乐课堂,让学生感受松阳高腔独特的艺术魅力。作为一名师范类音乐教育专业在读研究生,认为保护发展松阳高腔还可将松阳高腔引入地方艺术院校的音乐课堂,通过系统教学与专家们二次创作,使优秀剧目继续焕发生机,作松阳高腔这一古老稀有戏曲剧种凤凰涅槃的“助推器”,作推动松阳高腔的主力军与发展者。

参考文献

[1]刘建超.松阳高腔[M].杭州:浙江摄影出版社,2009.

[2]杨建伟.南戏踪——南戏现代遗存考[M].杭州:两冷印社出版社,2007.

[3]刘国杰.论高腔音乐[J].音乐研究(季刊),1995.

[4]陆小秋,王锦琦.论高腔的源流.戏曲研究[J].戏曲研究,1994(01).

[5]王建武,张艺.松阳高腔与松阳民间音乐关系探微[J].南京艺术学院学报,2006.

[6]刘国杰.论高腔音乐[J].音乐研究,1995.

[7]刘建超.松阳高腔音乐与研究[M].北京:中国民族摄影艺术出版社,2008.

作者简介:洪笑洋(1994—),女,丽水松阳,浙江师范大学音乐学院学科教学(音乐)研究生,研究方向:音乐教育。