基于BIM的装配式建筑设计效率研究

(中民筑友科技产业集团,长沙 410075)

引言

对比传统建筑设计,装配式建筑需在建筑、结构、机电施工图流程上增加预制构件设计阶段。根据装配式建筑结构体系,按结构受力要求和建筑构造要求,拆分成单个预制构件,并详细标注每个预制构件的材料、外形尺寸、钢筋、预埋件等信息。预制构件设计时需在满足建筑和结构设计的基础上充分考虑制造和安装的便利,避免错漏碰缺,综合考虑运输、吊装、保存等过程中的要求,提前预见问题,并在设计中予以解决,相比传统设计,对设计师提出了更高的要求[1]。

建立精细的模型能反应真实的建筑模型,确保在设计阶段及时发现各类问题,解决构件设计精准度的问题; 但精细的模型需更多的时间,影响设计效率,构件设计的精准度和效率之间存在一定的矛盾。BIM技术具有可视化、协调性、参数化、模拟性、优化性及可出图等特点[2]。应用BIM软件进行预制构件设计,既解决了构件设计精准度问题,又解决因构件数量多、构件设计繁琐导致设计效率不高的问题。采用BIM软件进行预制构件设计,需要有专业的预制构件BIM设计软件,制订科学合理的设计实施方案。

1 PLANBAR预制设计

目前,在中国主流的BIM软件有Revit、Tekla、PKPM、盈建科、CATIA、Rhino、SolidWorks等,分别在各自擅长的领域取得了一定的成果,但距离真正用于预制构件完整设计,还有很多专业性、细节性的问题待解决[3-5]。

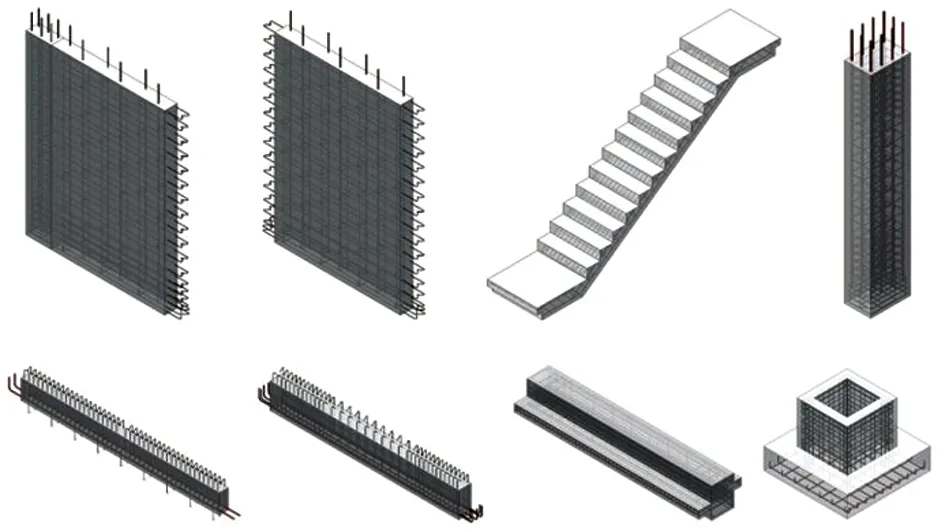

由奥地利内梅切克公司开发的预制构件设计软件“PLANBAR”(原名为Allplan)已在全球多个国家使用,是目前市场上成熟的预制构件设计软件[6],其包含的功能主要有:建筑设计、结构分析、预制构件设计、生成生产数据、项目管理等。因建筑设计、结构分析、项目管理国内均已有成熟的软件,国内企业引入该软件主要是使用它的预制构件设计和生成生产数据两项功能,进行参数化的PC构件拆分,及生成各种图、表、数据与工业化生产、ERP管理、工程管理进行对接,帮助企业实现信息化与工业化的融合。作为可视化3D设计软件,PLANBAR在碰撞检测、过程可视、模型精准等方面具有明显优势。目前,通过PLANBAR设计,将各种预制构件分为三大类:墙、板、异形件,部分预制构件模型见图1。

图1 预制构件模型

通过以一栋3层的框架结构会所,对使用PLANBAR与CAD(天正)进行设计效率对比,通过计时实测,消耗设计时间见表1。

表1 预制构件设计耗时统计表

分析表1,采用PLANBAR耗费的时间远远大于CAD耗时,得出PLANBAR存在两个主要问题:

(1)智能化设计程度欠缺:墙体外饰面板、结构件的钢筋,均需手工布置,建模耗时较多。

(2)出图策略不合理:延用CAD的出图思路,定义的出图布局中单个视图内显示多种信息,导致自动生成的尺寸凌乱,只能放弃尺寸自动生成,全部采用手动添加; 信息集中显示的视图,对构件的适应性比较差,一旦某构件视图表达不合理,则需要重新调整出图布局,而调用新出图布局,则使用此出图布局的所有构件生产图上原有的手动标注需要进行调整; 几次出图布局调整下来,导致图纸修改耗时较长。

2 GDL参数设计

GDL是一种参数化设计语言,可用于开发智能型参数化建筑信息模型,同样可用于制作参数化的预制构件[7]; 主要用于异形构件、特殊节点的高效建模。对于创建一个完整的参数化智能构件,要用到的脚本模块包括:参数、主脚本、参数脚本、对话框脚本、2D脚本、3D脚本、资源。详见图2。

图2 智能构件脚本编辑界面

对于外形尺寸,在智能构件脚本编辑器中采用3D基本形状指令:BOX、CYLLIND、PRISM等,外加3D空间坐标变换指令和实体命令就能基本完成所有我们想要得到的预制构件轮廓,在生成轮廓的同时可以对其赋予材料。

对于钢筋,其创建方式要复杂一些,需要定义三大部分的基础数据:钢筋参数、钢筋形状、钢筋放置方式。钢筋参数包括:钢筋标准、钢筋等级、钢筋直径; 钢筋形状包括:形状类型(见图3)、形状尺寸、弯钩角度、弯钩长度、弯折因子; 钢筋放置包括:放置方式(见图4)、放置区域、偏移、间距、数量、XYZ方向的空间旋转角度。以上所有内容均需与软件数据库中内容相匹配。使用钢筋基础数据中的指令结合构件本身钢筋信息在3D脚本中输入正确的逻辑语句,获得匹配的钢筋信息。

图3 钢筋形状类型

图4 钢筋方式

图5 剪力墙智能构件

以带暗柱的剪力墙为例,其参数化智能构件模型及控制界面如图5所示。

根据所采用装配式建筑体系建立各类参数化智能构件,可解决特殊构件和结构钢筋设计效率低的问题,填补PLANBAR的设计短板,见图6。

图6 各类参数化智能构件

3 构件预埋设计[8]

预制构件的预埋件可归为三类:连接预埋件、水电预埋件、辅助预埋件。连接预埋件又分为构件自身连接用的预埋件(如墙体连接件)和用于与其它构件进行连接的预埋件(如普通套筒); 水电预埋件包括各种电气元件、水电管道、套管等; 辅助预埋件则包括用于脱模、翻转、起吊的各类吊具及一些用于生产时起固定、支撑作用的部件。

3.1 连接预埋件

预埋件的设计非常繁琐,需要非常仔细的分类设计,现分三大类来定义:符号预埋件、线性预埋件、面预埋件。按个数统计的如:吊钉、弯头、JDG86盒等定义为符号预埋件; 按长度来统计的如:JDG20线管、门窗副框、防水橡胶条等定义为线性预埋件; 按面积来统计的如: 100mm厚XPS、免拆模、外挂饰面板等定义为面预埋件。混凝土预制构件的一些预埋件之间存在一定的关联,为了便于放置、简化操作,可将有关联的预埋件、3D实体、钢筋做一个预埋件组,实现多个元素同时放置,分开统计。如将吊孔、吊具与抗拔钢筋做成一个预埋件组(3D实体+符号预埋件+钢筋),则可一个动作,即形成了吊孔轮廓,又同时放置了吊具和抗拔钢筋,且在统计物料时吊具会按符号预埋件来统计个数,而抗拔钢筋会按钢筋等级和直径来统计重量, 3D实体则不会作为物料输出。

3.2 水电预埋

水电预埋,是预埋设计中最复杂的部分,在传统预制构件设计中,先由工艺设计师完成初步工艺图(预制构件的外形尺寸设计、钢筋布置、连接预埋件和辅助预埋件的布置),然后交由机电设计师来布置水电预埋件。为了精准布置水电预埋件,机电设计师需根据水电施工图、构件布局图、构件初步工艺图,将所有水电预埋件分解到各个预制构件的对应视图上。这项工作非常繁琐,并且水电预埋件经常会与钢筋以及连接预埋件、生产用预埋件发生冲突,专业间协商调整的次数很多,预制构件设计周期拉得也比较长。

利用PLANBAR的协同设计功能,提出区别于传统方式的新水电预埋设计流程(图7)和设计方法[9]。在工艺设计师完成工艺拆分模型(具有准确轮廓的预制构件模型)后,水电预埋师即可在工艺拆分模型上放置水电预埋件。工艺设计与水电预埋由原来的前后工作变为并行工作,在工艺设计周期中,水电预埋的时间几乎可以全部减掉,有效缩短预制构件设计周期。

图7 设计流程对比

在设计方法上,采用PLANBAR方式来进行水电预埋与传统方式有两项不同之处:

(1)机电设计师需对传统水电施工图进行简单处理,注明需预埋的部分;

(2)增设水电预埋设计师,专职于水电预埋工作,将机电设计师从水电预埋工作中解脱出来。水电预埋时,水电预埋设计师只需将水电施工图导入PLANBAR,根据图中所示位置放入对应的预埋件,预埋件即可自动归属于该预制构件,并在对应的构件视图中正确显示、并自动标注尺寸、统计水电预埋材料。并且,采用PLANBAR方式可在模型中对各类预制构件(如:墙、板、柱、梁等)同时进行水电预埋。通过可视化的模型、集中的操作,确保水电预埋的高效和准确,大大减轻设计师的设计和校对工作。

4 一键出图

预制构件的出图分为构件生产图和构件安装图[10]。构件安装图各种BIM软件都能出,构件生产图则比较复杂,包含有各种视图、尺寸标注、表格、图例、大样、技术说明、图签等信息,大部分BIM软件都需要手动一步步生成,是制约BIM设计效率的关键所在。如何高效、高质地输出生产图纸,是预制构件BIM软件需要重点解决的一大难题[8]。

PLANBAR的构件快速出图思路是:定义构件出图布局、模型调用出图布局、一键生成生产图、局部手动修改。出图速度很快,但要保证出图质量,需要在前期的出图布局定义中精确设置好每个视图、表格、图例、大样、技术说明、图签、尺寸标注等的显示内容和显示样式,工作非常繁琐、需花费大量的时间来设置和调整。总结出图布局如下:

(1)分类展示

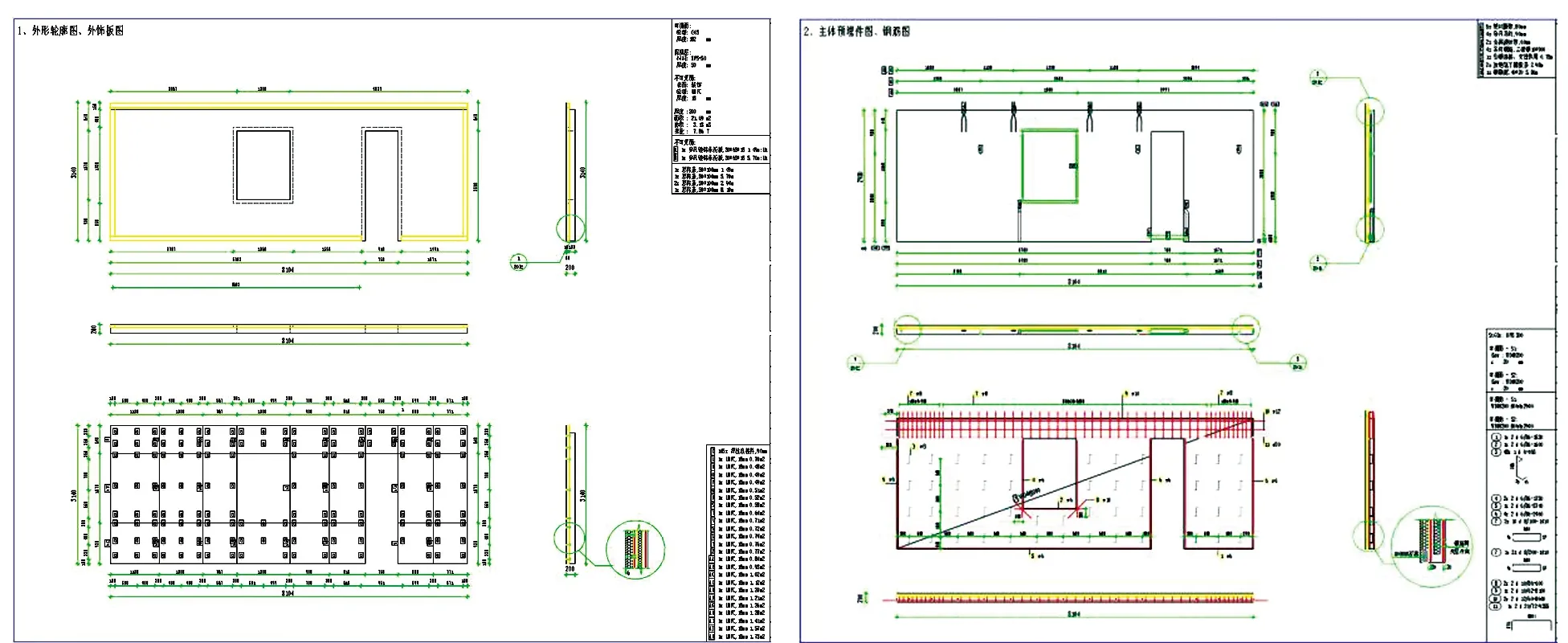

可将混凝土预制构件根据体系分为:内隔墙、外隔墙、内隔墙梁、外隔墙梁、预制剪力墙内墙、预制剪力墙外墙、外挂墙、叠合梁、预应力叠合梁、叠合板、预应力空心板、预应力叠合板、框架柱、楼梯、阳台、空调板、飘窗等类型,每类根据构件特点和尺寸建立1~2个出图布局。此外,混凝土预制构件在生产线上,一般都是先支模确定轮廓,再布置钢筋,然后放置预埋件,这三项工作属于不同的工种,可将这三项工作所需的信息作为三个子类型,在出图布局中定义三个区域来分开展示。

(2)选择性展示

预制构件按类型来表达,不同类型的预制构件在图纸上表达的侧重点不同,所需的图纸数量也不同。像梁、柱等结构件,侧重于钢筋的布置,外形尺寸和预埋件比较简单、没有水电预埋、可在同一组视图中进行展示,因此输出在一张图面即可表达; 像带梁外隔墙,外形轮廓、外饰面布置、预埋件、钢筋均是侧重点,都需要有单独的视图来进行表达,并且如果一个视图表达不够清晰,还需添加更多的视图,将要表达的信息分开显示出来,因此至少需两张图面表达。

预制构件按外形尺寸、钢筋、预埋件来分区域展示,目的在于尽量减少单个视图所要表达的信息,有选择性、针对性地展示所需要的信息,在确保图面信息准确的情况下尽量实现图面表达的简捷、明了。

图8 带梁外墙生产图

虽然分类展示、选择性展示有助于减少视图中尺寸标注的数量,但还是需根据视图的显示要求进行选择性尺寸标注设置,来实现自动标注尺寸的清晰和简洁。视图中主标轮廓尺寸、定位尺寸,对于复杂的细部节点,如:预制剪力墙外墙底部,不建议进行自动标注,宜采用大样图来集中表达。

(3)均衡原则

自动生成的图纸不可能完全符合要求,对于特别复杂的预制构件,视图中的信息很多、可能尺寸标注不够合理,需要进行手工修改; 图面表达也不可能做到跟我们原有的制图方式一样,需要我们的校审人员、识图人员接受新软件带来的图面改变。但是采用自动生成图纸可以消除大量的重复工作,缩短出图时间,并且图面信息表达统一、规范,便于校审。坚持“自动生成为主、局部调整为辅、效率与质量均衡”的原则,在表达正确的前提下,尽量采用自动生成,可以做到:简单构件出图内容100%自动生成,一般构件出图内容85%自动生成,复杂构件出图内容75%自动生成。以带梁外墙为例,自动生成的构件生产图如图8所示。

5 校审优化

传统CAD工艺设计流程中,在完成最终的图纸设计后交由校对、审核人员进行校审工作,发现外形尺寸、钢筋、预埋件布置问题、图纸表达问题,再返回给设计人员进行修改。对于校审人员来讲,外形尺寸是校审的重点,因为一旦构件的外形尺寸出错,安装现场发生碰、缺,造成的经济损失和工期延误都很大。但外形尺寸的校对非常麻烦,花费时间长,并且准确率不高。

采用PLANBAR进行工艺设计,在校审流程、校审方法、校审内容上都有不同。PLANBAR工艺设计流程中(见图7),在完成工艺拆分模型后,即可开始组织第一次校审,通过BIM软件的碰撞检查功能和三维模型的人工检查,将外形尺寸问题在此阶段消除; 在提交工艺图时,进行二次校审,重点校审图面信息。而参数化的设计便于模型的快速修改,且模型的修改直接反映在图纸上,因此,校审后的问题都能很快完成修改。

采用PLANBAR进行工艺设计,校审简单、时间短、问题发现早、后期问题少、大大减轻校审人员的工作强度,缩短校审周期。

6 设计效率

6.1 设计效率对比

综合采用提效方法,以16层住宅单体(框剪装配体系,建筑面积10 000M2)为例,分别采用CAD(天正)和PLANBAR进行工艺设计,其设计耗时见表2。

表2 住宅单体预制设计耗时

通过分析,计算设计效率提升,如图9所示。

图9 效率提升比例

由图9可知,在一系列提效方法之下,PLANBAR与传统CAD相比,混凝土预制构件设计效率最小提升47%,最大提升89%,平均约提升65%。与PLANBAR初次项目应用相比,设计效率提高了好几倍。

按照制造业的设计要求,设计人员除了提交生产图,还需在图中附有构件的材料清单(BOM),并提供整个项目的预制构件总材料清单。如果在预制构件设计环节添加此项工作,采用传统CAD,设计周期将拉长近35%; 而采用PLANBAR,构件的材料清单会在图纸上自动生成,而预制构件的总材料清单,可通过报表一键生成,对设计周期没有影响,PLANBAR对比传统CAD,设计效率对比将更明显。

6.2 效率提升点

除文中上述所提4个方法:GDL参数化设计、预埋件设计优化、一键出图、校审优化可有效提升设计效率,还可利用PLANBAR中自带的一些功能,如:参数设置保存,把某类构件的设计参数在初次调整好后,进行参数保存,并根据构件的特点进行命名,在下次或其它项目上需要用到同类构件时,直接调用已有的设计参数即可; 此外,可以将常用的、标准的构件做成向导,遇到与此构件相同或者近似的构件时,直接从向导内引出即可; 还可利用报告功能,结合Visual Studio来根据需要编制各种报表,如:材料清单、钢筋下料清单、图纸清单。通过5种策略的结合应用,混凝土预制构件的设计效率提升效果明显。

6.3 进一步提升方向

由表2、图9可知,内外墙构件数量多、单个设计耗时长、设计效率提升相对小,是预制构件平行设计时设计周期中的瓶颈。这是因为预制墙设计最复杂:墙体内主材料多(饰面材料、保温材料、防火材料、减重材料、承重材料)、预埋件多(连接预埋件、水电预埋件、生产用预埋件)、钢筋多(结构钢筋、基础钢筋、加强钢筋)、上下左右连接节点复杂,在建模和出图时需要手动处理的地方多,导致效率提升最难; 而墙体是保证较高装配率时必须要预制的构件,因此是下一步提升效率的方向。

7 结论

BIM技术的目标是完整策划、精准设计、模拟建造、分析推演,确保模型精度,实现快速、准确的建模和快速、优质、高效的出图。采用PLANBAR进行预制构件设计,综合采用GDL参数设计、预埋设计优化、一键出图、校审优化,能有效提高预制构件设计效率的方法。预制构件的效率可比同条件下用CAD二维平台平均提速65%,在提供设计材料清单的条件下,设计效率提升更明显。通过分析实际应用数据,提出内外墙是设计周期中的瓶颈,是下一步提效的方向。

参考文献

[1] Zhang S,Teizer J,Lee J K,et al.Build information modeling(BIM)and safety:Automatic safety checking of construction models and schedules[J].Automation in Construction, 2013, 29:183-195.

[2] Hammad A,Setayeshgar S,Zhang C,et al.Automatic generation of dynamic virtual fences as part of BIM-based prevention program for Construction safety[C]/Simulation Conference(WSC),Proceedings of the 2012 Winter.IEEE 2012, 1-10.

[3] 中国建筑施工行业信息化发展报告(2015)-BIM深度应用与发展[R].北京:中华人民共和国住房和城乡建设部信息中心, 2015.

[4] 张德海, 陈娜,韩进宇.基于BIM的模块化设计方法在装配式建筑中的应用[J].土木建筑工程信息技术, 2014, 6(6): 81-85.

[5] 熊诚.BIM技术在PC住宅产业化中的应用[J].住宅产业, 2012(6): 17-20.

[6] 孙长征, 高强,赵唯坚,等.基于BIM技术在预制装配式建筑中的设计研究[J].城市建设理论研究:电子版, 2013.

[7] 中国BIM门户.PKPM装配式结构设计软件使用技术条件解读[EB/OL].http://www.chinabim.com/news/domestic/2015-07-01/12853.html, 2015-07-02.

[8] Dianrie Davis.LEAN,Green and Seen(The Issues of Societal Needs,Business Drivers and Converging Technologies Are Making BIM An Inevitable Method of Delivery and Management of the Built Environment)[J]Journal of Building Information Modeling(JBIM),Fall 2007.

[9] 曾旭东, 黄海静,谭洁.计算机GDL技术在建筑信息化领域的应用[J].重庆大学学报:自然科学版, 2006, 29(1): 89-92.

[10] 谢俊, 蒋涤非,胡友斌.BIM技术与建筑产业化的结合研究[J].工业B, 2015(15): 78-80.

[11] 罗远峰, 凡荣,苏家荣.基于BIM的综合管线深化设计流程初探[J].山西建筑, 2015, 41(4): 96-98.

[12] 吴文勇, 焦柯,童慧波,等.BIM建筑结构设计过程的研究与实现[J].建筑结构, 2013(S1): 825-828.

[13] 谢俊, 张贤超,张友三.BIM技术在装配式建筑产业链中的应用[C].第一届全国BIM学术会议论文集, 2015(1): 104-108.

[14] 胡友斌, 谢俊,蒋涤非.基于Solidworks的大尺寸异形模块吊装技术研究[J].施工技术, 2016(2): 85-88.

[15] Motamedi,A.,et al.Extending BIM to incorporate information of RFID tags attached to building assets[C].The4th Construction Specialty Conference,Montreal.Canada.2013.