西部社区山地灾害风险认知与应急管理能力评价

——以四川省彭州市小鱼洞镇为例

龚 柯, 徐惠梁, 刘鑫磊, 陈 明, 杨成长, 杨 宇

(1.成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 四川 成都 610059; 2.国土资源部 成都龙门山地震扰动区地质灾害野外科学观测研究基地, 四川 成都 610059)

中国是一个多山的国家,尤其是西南地区,而四川省就处于西南地区,超过80%的四川地区的村庄在山地环境中[1];并且在中国的西南地区,龙门山山脉穿过青藏高原与四川盆地边缘,从西北到东南方向,仅40~50 km的距离,海拔变化显著,从山麓冲积平原海拔500 m至高原海拔5 000 m,是世界上最陡的高原边界[2]。西南地区地质灾害频发,同时缺乏系统的计划来减少灾害风险,因此对西南山区村庄社区灾难应急能力的研究极为重要。在国内,2004年殷跃平等[3]对中国地质灾害减灾战略进行了研究,提出开展地质灾害风险区划、提高相应监测水平、加大对重点区域的减灾防灾对策战略研究和提高公民防灾认识。金磊等[4]在2005研究了安全社区建设及规划的理念与方法,讨论了地质灾害的减灾防灾可行性。唐川等[5]研究了强震区城市风险管理的内容和方法,并探讨了具体地质灾害管理的途径和方法。黄煌等[6]在2011年研究了社区综合减灾防灾管理具体实施办法,并引入国际合作基金加强对社区安全风险管控的扶持力度的方法。同在2011年,王雁林等[7]对陕西勉县、宁强、略阳3个重灾区开展了地质灾害风险区划,并提出相应的管控措施。进入2016年,宋强辉等[8]针对地质灾害风险思维培养展开了研究,讨论了防灾减灾知识的宣传、教育和培养的重要性;史培军等[9]在第6届国际综合灾害风险管理论坛上,针对我国综合减灾工作提出了各级政府需从综合的角度完善减灾战略;Du等[10]对中国西南偏远山区及公共紧急服务缺乏的村庄进行了减灾能力调查,探究了灾害意识、潜在能力和实践能力3点不足之处的解决办法。在国外,Hu等[11]在2004年尝试将民众对地质灾害的调查资料录入一个数据库中,并研究了此类数据库的可行性;同时在2004年Takeuchi等[12]对北海道Mid-Niigata山区社区减灾能力与实际灾排计划和风险隔区展开了调查;Okanishi等[13]2006对日本横滨市社区开展调查,探究了当地社区和社区灾害管理协会共同提高防灾能力的可行性。在2009年Lindell等[14]在南加州的城市居民中对风险调整属性的感知进行调查,探究了受访者的相关性人口学特征和风险调整的感知特性。Yi等[15]论述了中国灾害管理系统的原理、体制框架和法制建设,并分析了中国灾害管理系统存在的问题,提出了改进和优化该系统的建议。Alshehri等[16]在2015年通过采用德尔菲和层次分析法对沙乌地阿拉伯半岛一社区进行了社区灾害恢复(应急管理)能力评价,认为其指标应包括社会、自然环境、经济、健康和信息沟通。同时,世界各国对风险管理重视程度较高,在世界减灾大会上通过了日本兵库减灾行动框架和仙台减少灾害风险框架,指导各国减少自然致灾因子与人为活动导致的脆弱性和风险,这对于山地区域的灾害管理尤为重要[17]。

总之,先前的研究已经表明,社区的减灾防灾工作是山地灾害的着重点。四川地区为劳务输出大省,农村多为留守人员,留守人员平均年龄偏大,他们对灾难的认识程度直接关系到政府实行减灾防灾的有效性,因此选择调查灾难受害者与他们对灾难的认知,并对小鱼洞镇的山地地质灾难应急能力进行评价,最终得到当地留守人员对地质灾害与防灾减灾措施的认知情况,得出小鱼洞镇的山地地质灾难应急能力为良好,可为当地政府制定应急计划提供有力的支撑。

1 研究区概况

位于成都市彭州市北部的小鱼洞镇,地处沱江水系湔江上游,东经103°41′24″—103°47′58″,北纬31°09′04″—31°13′53″,距成都72 km,距彭州市38 km,全镇面积81.3 km2,最高海拔2 360 m,山麓最低海拔893 m,平均海拔1 000~1 500 m以上,年平均气温13 ℃,年降水量达1 100 mm,降水量在时间上分配严重不均,5—9月降水量占全年降水量的80%。因此,5—9月也是地质灾害的高发期。区域内有龙门山断裂穿过,地貌为中低山、丘陵,区内地质构造发育,地形较复杂,地层较破碎,地层及构造复杂,在地层岩性、地质构造、降雨和人类工程活动的影响下,地质灾害频发发育。泥石流灾害多集中在梅子林沟区域;滑坡、不稳定斜坡、崩塌灾害多集中在中低山红层地区。

2 研究方法

问卷调查是为了获取公众对山地灾害风险及管控的认知:什么是地质灾害、会在哪里发生、未来地质灾害的威胁和在紧急情况下如何应对。调查公众对地质灾害危害和风险认识的技术方法较多,在这项研究中选择问卷调查形式,以评估山区留守群体的风险认知能力。如上所述,问卷调查的目的是探究与地质风险有关的广泛问题,该问卷有3个范畴:人口背景、风险感知和应对行为。部分问题为不同人口组成和社会经济背景的受访者而设计(如生活、年龄、性别、职业等等)。一些问题是为了评估被调查者的山地灾害的知识、对现有应急计划的了解、宣传策略以及防范基本水平。社会人口和认知经验属性统计信息如下:性别(男性=1,女性=0);参与者的年龄(老年=0,未成年人=1,成年人=2),教育水平(未完成其他教育=1,初中=2,高中=3);在过去遭受地质灾害(是的=1,没有=0);收到地质风险信息(是的=1,没有=0);是否参与防灾演习(是的=1,不=0)。被调查者的回答是基于不同风险感知测试的不同方面。为了简便起见,大多数的结果总结为百分比。应该注意的是,对于一些问题,回复可能总逾100%,是因为受访者允许选择几个回答。和其他人一样,项目涉及到自我价值感和自我认知的整体感知。评定以从1~5的Likert 5级标准,数字越高表明更高水平的可能性,严重程度等等。Likert分级标准,从“强烈同意”(分数=5)到“强烈反对”(分数=1),所以3分标志着中等规模或中立的立场[18]。

3 小鱼洞镇山地灾害应急能力评价

3.1 调查问卷过程及样本特征

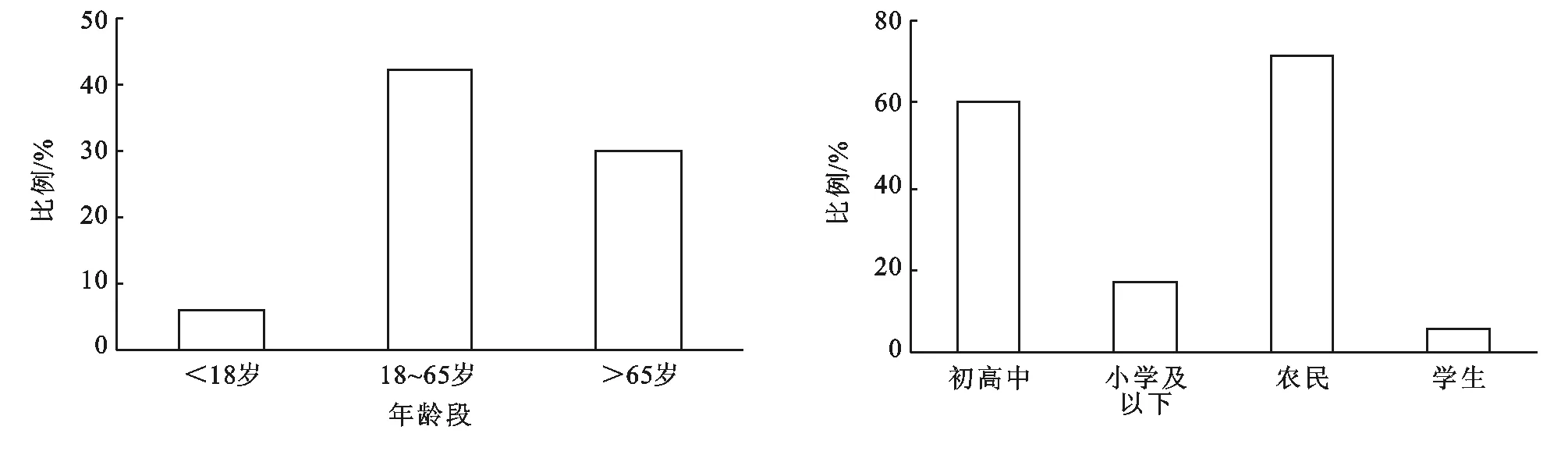

2017年4月到5月,我们对彭州市各个乡镇的干部、检测员、受灾群众等进行了地质灾害知识培训,并对彭州市小鱼洞镇留守人员进行了问卷调查,调查了他们对泥石流等地质灾害和风险的认知和相应的应对行为,研究小组由12名工作人员组成,分为3组,他们负责问卷调查,并在作者的密切关注下工作。将调查问卷分发给居住在该地区小鱼洞镇的78个受访对象。调查对象的选择是有一些标准的。样品是依据对年龄、性别、教育、职业和地质灾害的经验来分层的。当地人的认知是基于他们对自然灾害和防灾的理解。所有调查对象被要求当场完成调查问卷,消除任何他人干扰的机会。总体响应率为100%,共计78个受调查者正确完成。最后的样品由78个完成(46女性和男性32个)。受访者的年龄从17到82 a不等(图1),结果总样本(78)被分成3个不同的年龄段:6例(7.14%)受试者小于18岁(未成年人组),42例(53.57%)18~65岁的受访者(成年人组),30例(39.29%)65岁以上的参与者(老年群体)。受教育水平的情况为,78.57%(n=61)参与者具有初高中文化,而21.43%(n=17)为仅小学毕业或文盲。绝大多数的被调查者(92.86%,n=72)都是农民,其余为学生,人口构成7.14%(n=6)。

图1 研究区样品年龄、受教育情况和职业分布

问卷的信度即可靠性,采用克朗巴哈α系数来计算利克特量表信度系数,如公式(1)。效度是指测量的有效性。其中内容效度指调查内容的代表性,问卷的内容对所要调查的问题的覆盖的程度。采用专家判断确定内容效度;采用因子分析法检测结构效度。

(1)

2017年4月在彭州市龙小鱼洞镇进行正式问卷的调查,共发放问卷78份,有效回收问卷78份,有效回收率为100%。通过分析,问卷各维度的克朗巴哈α值均大于0.64,风险认知的克朗巴哈α达0.82,各维度参与赋分的题目与各维度的相关系数均大于0.31,与综合变量的相关性系数均在0.64以上,参考张文佳[19]在2013年提出的评判标准,可得出该问卷的信度较高、效度较好。

3.2 风险认知及减灾意识调查

对彭州市小鱼洞镇随机78名留守在家人员进行关于对地质灾害的问卷调查,留守人员基本为45岁以上的人员和放假在家的学生,对他们进行突发地质灾害相关知识的调查,包括地质资料的来源、对地质灾害风险和面对地质灾害的减灾防灾措施的认识。对他们进行的调查,可以一窥山区留守人员对突发地质灾害风险认知能力。问卷调查主要内容详见表1。

表1 问卷调查主要内容及结果

收集到的问卷形式进行了分析通过使用简单的排序程序和基本的数学和统计方法。大部分的计算都是使用SPSS 13和Excel软件完成的。采用每项求平均值的方法得出结果。其中分数越高表明越了解、做得更好或者越担心。从表1可得,在地质灾害信息来源方面,由于政府每年汛期前都会对各个乡镇地质灾害威胁区进行地质灾害相关知识进行宣传和对相关地质灾害检测员进行培训,固受访人的信息来源于当地政府分发小册子、传单和海报、防灾教育、村干部、地质灾害监测员与电视、广播、广播、报纸等比例相对大,由于人员结构的原因,来自学校的减灾教育没有发挥重要作用。结果表明,大众媒体是最重要的来源,可以告诉人们即将到来的危机,同时也是危险信息的共同来源,而村干部、地质灾害监测和熟人都是常见的信息源。在地质灾害风险的认识中,在接下来的2年中,发生在他们的村庄的概率为中度。如果有地质灾害爆发,他们的能力显然知道可以采取的减灾措施在本质上是“中性”,他们没有适度能力来控制风险,以避免巨大的损失。总而言之,公众对防灾减灾意识缺乏认识,他们没有注意到他们是否有灾难风险并准备好了。在减灾防灾措施的认识这方面,对于灾难对自己居住地的影响和灾难的种类为适度了解,对于一些应急措施,如:保留一个手电筒和额外的电池和储存至少3 d的非易腐食物最为认可,都在4分以上,对于自身财产这方面,把重要的物品放在安全的地方高达4.84,为最高得分。“对房屋做出改造”是不那么被广泛认可的行为,只有1.01的得分。

3.3 小鱼洞镇山地灾害应急管理能力评价

根据受访者反馈的信息和前期收集的基本信息,并根据陈容[20]提出的评价指标,从4个阶段对山地灾害应急管理能力评价,分别为山地灾害日常防御、山地灾害灾前准备、山地灾害灾中应急响应和山地灾害灾后重建。再采用专家打分法,得到小鱼洞镇山地灾害应急管理能力综合评分为84,整体各项工作基本到位。具体详见表2。

表2 小鱼洞镇山地灾害应急管理能力评价指标

注:评价标准采用参考文献[16]中的评价指标。

由表2可以看出,当地政府有责任向公众告知他们所在的地区域的危害和风险,也有责任负责应急管理的具体实施工作。对小鱼洞镇的应急管理综合得分中可得出,主体由政府负责的指标完成度高于需民众参与的指标,如组织机构、应急预案、应急队伍、恢复重建等得分很高甚至满分,而需要民众参与的社会参与、治理防范等分较低。说明应加强防灾减灾知识的宣传,增强民众对山地灾害风险的认知。其二级指标中,风险分担得分最低,4分仅得1分,需进一步增大对该领域的探索,如适当推广山地灾害的保险的试点工作。总之,小鱼洞镇的应急管理能力较强,能在紧急情况下发挥最大效益,能减少灾难造成的生命财产损失。

4 结论与建议

根据调查,发现乡村留守人员的防灾意识和应对突发山地地质灾害的基本理论知识还是有限的,不正确的与模糊不清的减灾防灾意识加剧了突发山地地质灾害的破坏力,加大了该地的风险。因此,需加强自然灾害的风险危害相关知识宣传,帮助他们建立正确的自然灾害风险概念和正确指导防灾减灾工作的责任感。

大众媒体和口口相传是通知人们迫在眉睫的危机的最好方式。在人们的生活中,不同的渠道,如电视、报纸、广播、互联网和移动电话是风险沟通的主要信息来源和重要的部分。良好的风险沟通应该有效地利用传达理性信息交流的平台。因此,灾害风险管理机构应该更加注意渠道管理,提高信息的准确性和实时性。此外,提升地方政府的通讯设施将非常有利于疏散的执行。

小鱼洞镇对山地灾害的综合应急管理能力较强,组织机构与应急队伍为满分,其他都接近满分,据受访者的反馈情况,92%的人对当地政府的工作较满意或满意。不足之处在于普通群众对地质灾害宣传工作积极性不高,缺乏合作,社区的凝聚力尚未充分实现,学校的重要性也未体现,应加强社区与学校的交流合作,要宣传工作更有效。当地社区需要积极地发挥其潜力,须与各利益攸关方建立良好的组织合作关系。主要建议包括: ①在推进减灾防灾宣传工作时,应加大人工宣讲,如开展基本知识讲座、座谈会和家庭访谈等。 ②加强潜在受威胁社区的防灾教育和应急演习,以提高其风险意识。 ③收集、分析和统计有关弱势群体的信息,开展最新的相关信息发展的后续研究。制定计划与预案,并清楚地了解辖区内所有安全预警目标。

[参考文献]

[1] 戴彦.巴蜀古镇历史文化遗产适应性保护研究[D].重庆:重庆大学,2008.

[2] 嵇少丞.地震与中国大陆形影相随[M].北京:科学出版社,2009.

[3] 殷跃平.中国地质灾害减灾战略初步研究[J].中国地质灾害与防治学报,2004,15(2):1-8.

[4] 金磊.中国安全社区建设模式与综合减灾规划研究[J].城市规划,2005,26(12):16-18.

[5] 唐川,许强.强震区城市地质灾害风险管理的研究内容与方法探讨[J].工程地质学报,2009,17(1):56-61.

[6] 黄煌,王玉海,潘谊,等.社区综合减灾防灾管理公共合作的经验与启示:民政部与亚洲基金会灾害管理合作项目的尝试[J].城市与减灾,2010(3):15-18.

[7] 王雁林,郝俊卿,赵法锁,等.汶川地震陕西重灾区地质灾害风险区划探讨[J].灾害学,2011,26(4):35-39.

[8] 宋强辉,李晓雷,吴应祥,等.地质灾害风险思维培育[J].科技导报,2016,34(11):84-89.

[9] 史培军,杜鹃,叶涛,等.加强综合灾害风险研究,提高迎对灾害风险能力:从第6届国际综合灾害风险管理论坛看我国的综合减灾[J].自然灾害学报,2006,15(5):1-6.

[10] Du F, Kobayashi H, Okazaki K, et al. Research on the disaster coping capability of a historical village in a mountainous area of China: Case study in Shangli, Sichuan [J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2016,218:118-130.

[11] Hu Z, Endo M, Zama S. Assessment and Improvement of Local Residents' Disaster Mitigation Capability: Database Development for Study on the Residents'Behavior in Disaster Mitigation[C]∥Institute of Social Safety Science, 2004:119-122.

[12] Takeuchi S I, Takahashi A, Minami S I. Study on local ability of disaster mitigation for community in Hokkaido[C].日本:地域安全学会論文集,2011:37-46.

[13] Okanishi Y, Sadohara S. A study on community and local disaster management in neighborhood associations for improving local ability of disaster prevention: Analysis of questionnaire survey to neighborhood associations in Yokohama City[J]. Journal of Architecture & Planning, 2006, 71(609):77-84.

[14] Lindell M K, Arlikatti S, Prater C S. Why people do what they do to protect against earthquake risk: Perceptions of hazard adjustment attributes [J]. Risk Analysis, 2009,29(8):1072-1088.

[15] Yi Lixin, Ge Lingling, Dong Zhao, et al. An analysis on disasters management system in China [J]. Natural Hazards, 2012,60(2):295-309.

[16] Alshehri S A, Rezgui Y, Li H. Disaster community resilience assessment method: A consensus-based Delphi and AHP approach [J]. Natural Hazards, 2015,78(1):395-416.

[17] Zimmermann M, Keiler M. International frameworks for disaster risk reduction: Useful guidance for sustainable mountain development?[J]. Mountain Research & Development, 2015,35(2):10-16.

[18] Pan A. Study on mobility-disadvantage group'risk perception and coping behaviors of abrupt geological hazards in coastal rural area of China [J]. Environmental Research, 2016,148:574-582.

[19] 张文佳.藏区民众地震灾害认知与响应的特点[D].北京:中国地震局地质研究所,2013.

[20] 陈容.中国西部社区山地灾害减灾意识与风险管理能力研究[D].北京:中国科学院大学,2015.