西班牙文学作品在中国的翻译和出版(1915—2011年)

【摘 要】 从1915年到2011年,中国累计翻译西班牙文学作品共有500多部,《堂吉诃德》是被翻译出版最多的著作。文章对近百年来西班牙文学作品在中国的翻译和出版状况做了统计和分析,并就当前西班牙文学作品在中国翻译和出版所面临的机遇和挑战做了探讨。

【关 键 词】西班牙文学;文学翻译;出版研究;统计

【作者单位】张一江,浙江越秀外国语学院。

【基金项目】2015年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“近百年中国文献西译书目研究”(15YJAZH005)研究成果。

【中图分类号】G236 【文献标识码】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2018.06.023

翻译西方国家的文学作品,是过去一个多世纪以来我国知识界最重要的工作,尤其是五四运动之后,用白话文翻译西方文学及学术著作被赋予特殊意义。文学是人类精神文化的重要载体,文学作品反映了人类社会生活中丰富的情感诉求,是对人性的多方位思考,具有较强的可读性和广泛的受众基础。因此,欧美国家的文学作品,特别是英国、法国、德国的文学作品在中国被大量翻译和出版。西班牙作为欧洲的一个古老国家,其文学作品也得到中国翻译家一定的关注。

文章主要依据反映民国时期出版图书全貌的书目——《民国时期总书目》和1949年中华人民共和国成立后历年出版的《全国总书目》,汇总自1915年至2011年这近一个世纪以来西班牙文学作品在中国(不包括台湾、香港和澳门地区)的翻译和公开出版书目。此外,每种译著的题材类型还根据CALIS数据库做了进一步考证。文章通过回顾近一个世纪中国西班牙文学作品的翻译历程,总结我国西班牙文学翻译的成功经验,并就当下和未来我国西班牙文学作品的翻译出版提出有益的建议。

一、中国西班牙文学翻译的四个阶段

歐洲各国文学很多发端于史诗, 例如法国的《罗兰之歌》、希腊的《伊利亚特》和《奥德赛》,而西班牙文学的开篇是完成于1150年前后佚名的《熙德之歌》(El Cantar de Mio Cid)[1]。我国翻译出版的第一本西班牙文学著作是《西班牙宫闱琐语》(Rumores anecdóticos de palacio),该书1915年4月由商务印书馆编译出版,原著作者和译者不详,内容为一位西班牙公主叙述的故事,共有81页。

第二部文学作品的出版为1922年,是由著名翻译家林纾(1852—1924)和陈家麟(生卒年份不详)合译的《魔侠传》(Leyenda del caballero mágico)(上下卷),这是《堂吉诃德》(Don Quijote de la Mancha)首次被译成中文。此后该书又在1933年、1939年分别被重印两次。众所周知,林纾本人其实并不懂外语,但通过与精通外语的归国留学人员合作,他翻译了多达180部作品。实际上,《魔侠传》只译了《堂吉诃德》的上半部,且是从英文转译的。尽管该译本有不少谬误缺陷,但基本上译出了原著上部的故事情节。

从1915至2011年的近百年时间,中国的西班牙文学翻译活动可分为以下4个不同的阶段:

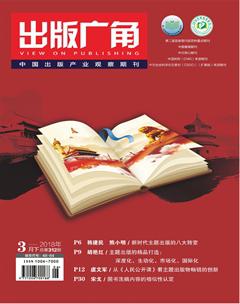

第一阶段(1915—1948年),在这33年中,有13年没有翻译出版任何一本西班牙文学作品,其他的20年累计出版了45种文学作品,其中《堂吉诃德》出版了9次,成为最重要的作品。布拉斯科·伊巴涅斯(Vicente Blasco Ibá?ez,1867—1928)是作品被翻译较多的作家,他的《良夜幽情曲》(Luna Benamor)(原作出版于1909年,译作出版于1928年,以下备注同上)、《启示录的四骑士》(Los cuatro jinetes del Apocalipsis,1916年、1929年)和《茅舍》(La barraca)(1898年、1944年)先后被翻译出版。最早提到布拉斯科·伊巴涅斯的是鲁迅,鲁迅在1926年7月的日记里写道:“最近两年我们听说来了四个有名的文人……也有西班牙的布拉斯科·伊巴涅斯,是早些时候介绍过的。在欧战期间他为人道主义和世界主义唱赞歌。根据教育部的纲领,他是根本不适宜于中国的,所以谁也不理睬他。因为我们的教育家们是竭力推崇民族主义的。”[2]而正式向中国读者介绍布拉斯科·伊巴涅斯的是戴望舒(1905—1950)。此二人在某些方面有相似之处:他们都是为正义事业而奋斗,都曾经被捕入狱,都才华横溢,心中都充满了爱与善。当时中国出版的西班牙文学作品多数从英语或法语转译,直接从西班牙语翻译的数量并不多。图1为中国西班牙文学翻译出版作品统计表(1915—1948年)。

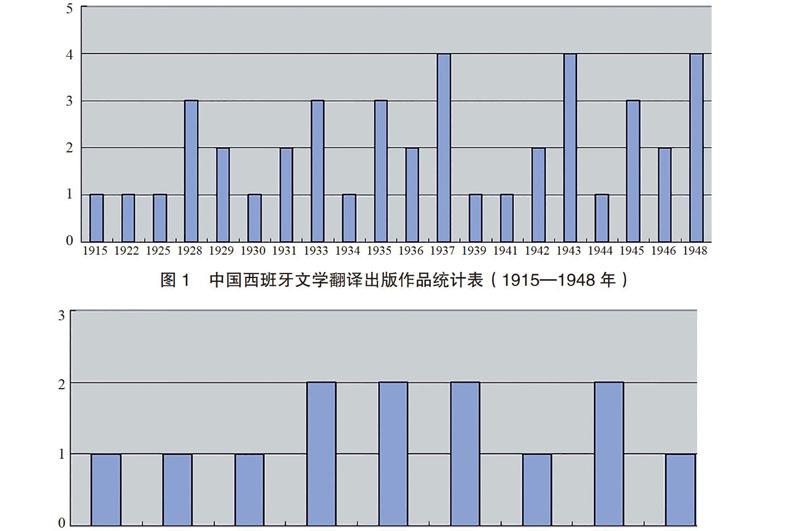

第二阶段(1951—1964年),因解放战争刚刚结束,中华人民共和国成立,百废待兴,我们对外国文学的翻译介绍以社会主义国家尤其是以苏联的文学作品为主,严格坚持“政治标准第一”的原则。1949—1950年,中国没有出版任何西班牙文学作品。而在此后的十几年时间里,中国对西班牙文学作品的翻译出版也非常冷淡,主要是考虑社会思想意识形态方面的问题。西班牙属于西方的资本主义国家,且当时执政的佛朗哥实施了军事独裁统治,两国间没有建立正式的双边外交关系,这在某种程度上影响了中西两国的文化交流。这一期间我国只是重新出版了以前的翻译作品,新翻译的作品以反映被压迫劳动人民的生活及对资本主义社会进行揭露的批判现实主义作品为主。如《小癞子》,原名《托美思河上的小拉撒路》(La vida de Lazarillo de Tormes)(杨绛据英译本重译,上海平明出版社,1951年);《惩恶扬善故事集》(Novelas ejemplares)(祝融据英译本重译,上海新文艺出版社,1958年)等。图2为中国西班牙文学翻译出版作品统计表 (1951—1964年)。

第三阶段(1965—1977年),这一期间,中国大陆没有翻译和出版任何一部西班牙文学作品。在1966—1976年“文化大革命”期间,我国文学作品翻译出版的政治性非常明显,基本停止出版西方资本主义国家的文学作品。

第四阶段(1978—2011年),20世纪70年代末,随着改革开放时代的到来,外国文学的翻译与研究迎来了前所未有的繁荣时期。1978年,人民文学出版社出版了由杨绛从西班牙语直接完整翻译的《堂吉诃德》,该译本被公认为是最优秀的译本,也是同名书中发行量最多的译本。杨绛本人还于1986年获得西班牙国王胡安·卡洛斯一世专门颁发的“智慧国王阿方索十世十字勋章”。从1981至1999年的19年里,中国累计翻译出版了198部西班牙文学作品,平均每年出版10.4部;从2000至2011年的12年里,中国累计出版了250部西班牙文学作品,平均每年出版20.8部。这些数据表明,我国在西班牙文学作品的翻译和出版领域有了显著进步。图3为中国西班牙文学翻译出版作品统计表 (1978—2011年) 。

二、西班牙文学作品翻译题材的统计与分析

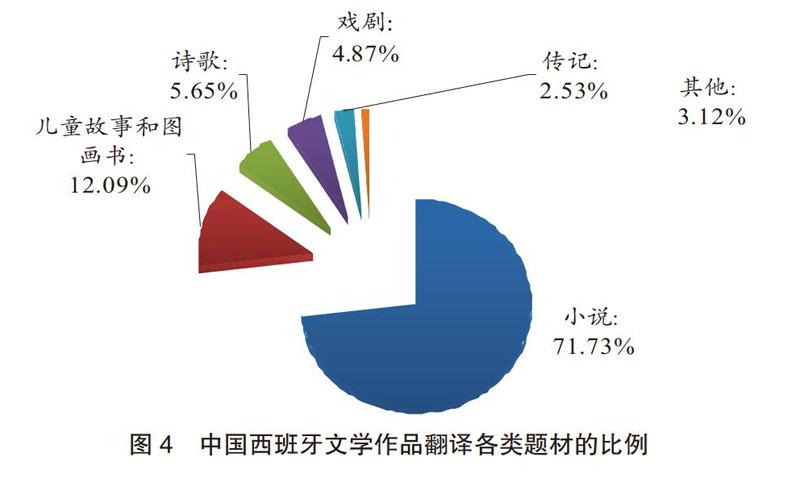

近百年来,我国累计翻译和出版了513部西班牙文学作品,包括某些作品的多次翻译或印刷,如《堂吉诃德》就被近百家中国出版社翻译或改编出版达146次。而在这513部被翻译出版的作品中,小说共计368部,占总数的71.73%,其中《堂吉诃德》就占了28.46%;儿童故事和图画书共计62部,占12.09%;诗歌共计29部,占5.65%;戏剧共计25部,占4.87%;传记共计13部,占2.53%;其他还有文集8部,散文3部,报告文学3部,民间文学2部,共占3.12%。图4是我国西班牙文学作品翻译各类题材的比例。

从这近百年的翻译出版数据可以看出,小说一直是我国西班牙文学作品翻译的热点,而诗歌戏剧偏少;此外,在对西班牙文学作品的译介中,直接翻译居多,评论较少[3]。我国作为世界最大的图书消费市场,每年都能吸纳和消化大量的西方文学作品。我国的西班牙文学研究者在相关资料中发现,西班牙各类文学奖获奖作品、科幻作品和儿童读物是中国市场上最受读者欢迎的,如西班牙儿童作家比奥莱塔·蒙雷亚尔(Violeta Monreal,1963— )的“我的感觉成长版”系列作品。

三、《堂吉诃德》的翻译与出版

《堂吉诃德》是西班牙文学的一颗明珠,无疑也是在中国被翻译和出版次数最多的西班牙文学作品。从1922年首次被译成中文到2015年,《堂吉诃德》先后被97个出版社翻译(含改编)出版146次,包括完整地从西班牙语译出以及从英语、法语等其他语言文字版转译成中文。《堂吉诃德》作为世界文学的一块重要瑰宝,被世界各国翻译及改编成青少年乐于接受的压缩版或图画书。

虽然《堂吉诃德》的翻译版本众多,译者也多达数十人,但从出版社不断印刷的次数统计我们可以发现,以下几位翻译家的译作最受读者欢迎:著名女作家和翻译家杨绛翻译的《堂吉诃德》,自1978年以来先后14次被印刷出版;北京外国语大学西班牙语教授董燕生(1937— )翻譯的《堂吉诃德》,自1995年以来先后被印刷出版8次;西班牙语教授、翻译家屠孟超(1935— )翻译的《堂吉诃德》,从1995年至今,已经累计印刷出版8次;著名翻译家张广森(1938— )翻译的《堂吉诃德》,自2001年以来先后被印刷出版6次。《堂吉诃德》广泛地被中国读者阅读,成为家喻户晓的西班牙文学名著。像《堂吉诃德》这样的外国文学名著之所以能被不断地重复翻译出版,是因为内容适合中国读者的阅读需求。

四、其他被翻译较多的西班牙文学作品

除了《堂吉诃德》,西班牙文学作品中被我国不断翻译和出版的作品还有很多,笔者在分析513部文学作品的书目以及一些西班牙著名作家后,发现其中的一些特点。

加尔多斯(Benito Pérez Galdós,1843—1920),是“继塞万提斯之后西班牙最伟大的小说家”,他有19部作品在中国翻译出版,其中《堂娜裴菲克塔》(Do?a Perfecta,1876年)、《曼索朋友》(El amigo manso,1882年)被多次翻译出版。布拉斯科·伊巴涅斯(Vicente Blasco Ibá?ez, 1867—1928) 是最早被中国翻译家关注的西班牙作家之一,他的18部作品被翻译出版,其中《茅舍》(La barraca,1898年)、《碧血黄沙》(Sangre Y Arena,1908年)被5家以上的出版社翻译出版。布拉斯科·伊巴涅斯的作品受到特别重视,是因为他“真实地描写了西班牙劳动人民的痛苦境遇”,符合中国在相当长时期里主张文学应该反映劳动者受到压迫的观点。

在西班牙黄金世纪作家中,洛佩·德·维加(Lope de Vega,1562—1635)和卡尔德隆(Pedro Calderón de la Barca,1600—1681)的喜剧作品在中国被翻译出版。在“九八年一代”(La Generación del 98)的作家中,除布拉斯科·伊巴涅斯之外,还有阿左林(José Martínez Ruiz,O Azorín,1874—1967)和乌纳穆诺(Miguel de Unamuno,1864—1936)的作品被翻译出版。在西班牙诺贝尔文学奖获得者中,首位得主何塞·埃切加赖(José Echegaray,1832—1916 )的《伟大的牵线人》(El gran galeoto,1881年)被翻译出版3次;贝纳文特·马丁内斯(Jacinto Benavente y Martínez,1866—1954)有7部作品被翻译出版;胡安·拉蒙·希梅内斯(Juan Ramón Jiménez,1881—1958)有6部作品被翻译出版,其中《小银和我》,又译为《小毛驴和我》(Platero y yo,1917年)被11家出版社翻译出版;而塞拉(Cela Camilo José, 1916—2002)只有《蜂巢》(La colmena,1951年)、《帕斯夸儿·杜阿尔特一家》(La familia de Pascual Duarte,1942年)、《为亡灵弹奏玛祖卡》(Mazurca para dos muertos,1983年) 3部作品被翻译出版。

值得一提的是,2010年诺奖得主马里奥·巴尔加斯·略萨(Mario Vargas Llosa)是一位拥有秘鲁与西班牙双重国籍的作家和诗人[4] 。他有多达24部作品被翻译出版,其中《潘达雷昂上尉与劳军女郎》(Pantaleón y las visitadoras,1973年)被6家出版社翻译出版;《城市与狗》(La ciudad y los perros,1963年)、《绿房子》(La casa verde,1966年)、《胡利娅姨妈与作家》(La tía Julia y el escribidor,1977年)分别被5家出版社翻译出版;《世界末日之战》(La guerra del fin del mundo,1981年)、《情爱笔记》(Los cuadernos de Don Rigoberto,1997年)被4家出版社翻译出版;《谁是杀人犯?》(Quién mató a Palomino Molero? 1986年)、《狂人玛伊塔》(Historia de Mayta, 1984年)、《坏女孩的恶作剧》(Travesuras de la ni?a mala, 2006)、《给青年小说家的信》(Cartas a un joven novelista,1997年)分别被2家出版社出版。

在中国,作品得到较多译介的西班牙作家还有曼努埃尔(Don Juan Manuel,1282—1348)、巴莱拉(Juan Valera,1824—1905)、巴罗哈(Pi?o Baroja,1872—1956)、克拉林(Leopoldo Alas Clarín,1852—1901)等。

五、对中国西班牙文学作品翻译发展的思考

回顾和总结一个世纪以来中国西班牙文学作品翻译的历史,能给当前及未来中国西班牙文学作品翻译的发展提供有益的建议。

首先,西班牙文学从边缘文学走向主流文学经历了较长的时间。早期中国译者所译的西班牙文学作品大部分是从法文或英文文本转译而来,如戴望舒所译的《良夜幽情曲》就是从法文版本转译而来的。文学的转译是一种无奈的选择,存在弊端不言而明。正如郑振铎所言:“大体的意思固然是不会十分差,然而原文的许多艺术上的好处,已有很重大的损失了。” [5]中华人民共和国成立后,我国开设西班牙语专业的高校数量从最初的几所增加到近百所,每年就读的本科生从几十人增加到近四千人,这无疑给西班牙文学翻译人才的培养提供了重要保障,而西班牙语专业人才的培养为西班牙文学的直接翻译提供了必要的支撑条件。近几十年来,我国西班牙文学作品的翻译和出版状况也充分说明,文学的翻译必须以人才培养为先。

其次,中国西班牙文学作品翻译曾被赋予明显的文化政治含义。在20世纪 50年代至70年代,中国西班牙文学作品翻译和出版的文化政治性非常突出,具有高度的意识形态特征,使得西班牙文学作品翻译主题的选择受到种种限制,只能翻译那些体现劳动人民受到压迫和反抗的作品,如《羊泉村》(Fuente ovejuna,1619年)就是在该历史背景下引进的。

再次,中国的西班牙文学作品翻译和出版出现了一些不和谐的现象。如西班牙文学名著的复译和出版是当下较为普遍的现象,尤以《堂吉诃德》为甚[6]。文学作品的复译本无可厚非,但是像《堂吉诃德》这种已有多个名家翻译出版的作品,我国在近几十年里居然出版了近百种不同的版本,利用版权已经失效的名著来逐利的动机昭然若揭。良莠不齐的译本不但给读者在选购时造成困惑,还扰乱了市場的公平竞争。同时,有限的翻译资源聚集在少数作品上,也必然导致读者对其他文学作品译介的忽视。

最后,针对西班牙文学作品在中国的翻译出版现状,我们应当采取一些必要的措施。西班牙和西班牙语国家每年涌现大批优秀的文学作品,有效的信息传递渠道会让西班牙文学作品在中国被更多地翻译和出版。西班牙需要加强在中国的文化推广和宣传,如可以设立几个反映西班牙文学创作动态的网络平台,以促进西班牙文学作品在中国的出版。随着我国综合国力的增强和国际地位的提高,精通中西双语的人才将会越来越多,西班牙文学作品会源源不断地被译介到中国来。

|参考文献|

[1] 董燕生. 西班牙文学[M]. 北京:外语教学与研究出版社,1998.

[2] 赵振江,腾威. 中外文学交流史 中国—西班牙语国家卷[M]. 济南:山东教育出版社,2015.

[3] 杨玲. 传统与创新并存:2014西班牙语文学创作概述[J]. 外国文学动态研究,2015(3).

[4] 朱凯. 西班牙——拉美文化概况文学[M]. 北京:北京大学出版社,2010.

[5] 郑振铎. 译文学书的三个问题[J]. 小说月报,1921(3).

[6] 许钧. 重复·超越——名著复译现象剖析[J]. 中国翻译,1994(3).