化解农田水利“最后一公里”难题的路径研究

陈邦尚,李 伟

(1.重庆水利电力职业技术学院,重庆 402160;2.长江师范学院财经学院,重庆 408100)

0 引 言

目前,有效灌溉面积不足的问题仍然是制约我国农业生产持续健康发展的重要因素之一。据统计,2015年我国的灌溉面积占耕地面积的比重只有48.89%,即我国还有一半以上的农田没有解决“靠天吃饭”的局面。2015年我国因为旱灾和洪涝灾害造成的受灾面积达到1 623 万hm2,成灾面积达到919 万hm2,占全国耕地面积的比重分别为12%和7%。旱涝灾害对我国的农业发展造成了巨大的损失。我国农业现代化亟需建立起一个有效的农田水利保障系统,但现实的问题是我国农田水利建设远远滞后于农业生产发展的需要。

新中国成立之初到改革开放之前,我国建起了一大批至今仍在发挥作用的农田水利工程。改革开放之后,村集体和农民逐渐退出农田水利建设,政府投资也没有及时跟上,农田水利投资曾一度遭到削弱。近年来,政府部门加大了对农田水利投资的力度,建设了一大批农田水利骨干工程。然而与大中型灌区的骨干工程相比,小型泵站、水池水窖、机井、塘坝、末级渠系等小型农田水利工程由于缺乏投入,相当一部分工程老化失修,淤塞渗漏,带病运行,农田灌排体系“最后一公里”不畅通的问题已成为严重制约我国农业生产持续发展的瓶颈[1]。

1 我国农田水利建设现状

1.1 我国农田水利建设取得了巨大成就

在1949年新中国成立之时,我国仅有4.2 万km的堤防,防洪能力十分低下。灌溉面积只有1 600 万hm2,仅占当时耕地面积的16.3%。由于农田水利设施极度薄弱,自然灾害对农业的发展造成了极大的威胁[2]。据统计,在1949年我国被淹的耕地达到813 万hm2,使粮食减产110 亿kg,仅华东地区被淹的耕地就达到333 万hm2,减产粮食35 万kg[3]。由于严峻的水利形势,在新中国成立初期,中央政府就把水利建设提高到了一个非常重要的地位。从1949年冬到1953年春,全国各地共兴修和整修小型塘坝600余万处,打井80余万眼,恢复和修建较大的灌溉排水工程280余处,安装抽水机3万多马力,加上改进灌溉管理,共扩大灌溉面积373 万hm2[4]。改革开放以后,随着我国经济实力逐渐增强,国家更加重视农田水利建设,自2004年开始的每一个中央一号文件均提出要大力加强农田水利建设,特别2011年的中央一号文件全文以农田水利建设为主题,更是将我国农田水利建设推向了高潮,建立了一大批大中型灌排骨干工程。至2015年,我国共兴建万亩以上灌区7 773处,打机井483万眼,修建了大量的水库、水塘和水窖。从1949到2015年,全国耕地灌溉面积从1600 万hm2增加到6 600 万hm2,人均灌溉面积从0.03 hm2增加到0.05 hm2,有效灌溉率从16.35%上升到48.89%。农田水利工程的建设极大地增强了我国农业的抗旱抗涝能力,极大地保障了我国的粮食安全和重要农产品的有效供给。

1.2 政府在农田水利建设中起到了绝对作用

根据萨缪尔森对公共物品的定义,公共物品是相对于私人物品而言的,公共物品不具有竞争性,也不具有排他性。不具有竞争性是指一个人使用一种物品并不影响别人使用该物品;不具有排他性是指没有办法排除别人使用某一项物品,或者排除别人使用某一项物品的成本太高。在一定区域,人们共同拥有池塘、水源地,共同拥有防洪、除涝等工程,人们依赖这些农田水利工程生产、生活,在使用上不分彼此,具有非排他性的特点。此外,只要人们对灌溉用水的使用不超过一定的限度,农田水利工程又具有非竞争性的特点。正是因为许多农田水利工程具有非排他性和非竞性的特点,人们一般将农田水利工程看作公共物品。公共物品的非排他性将导致“搭便车”行为的盛行,对于具有公共物品属性的农田水利工程,如果仅依靠市场来提供的话,其供给的数量将会低于社会的最优需求。因此一般认为,政府应在农田水利上承担主要的投资责任。事实上,我国大量的农田水利工程主要是由政府投资建设的。

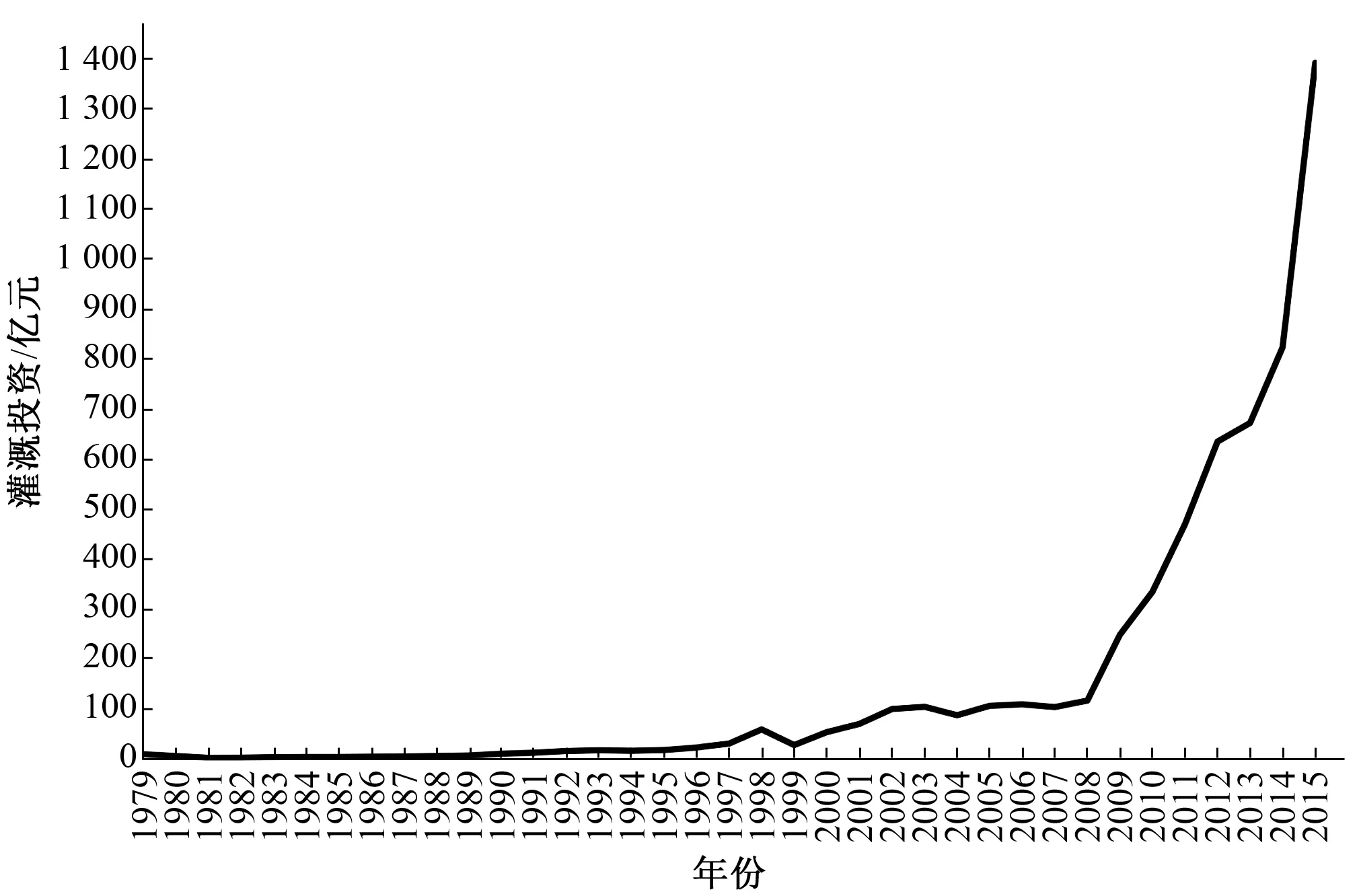

改革开放之前,虽然在人民公社体制下,农业生产效率极为低下,但是各级政府、人民公社、村集体和农民对农田水利投资充满了热情,形成了一种政府主导,农民出工出力的农田水利投资格局。虽然文化大革命时期我国的农田水利建设事业受到了一定程度的破坏,但在新中国成立之初到改革开放之前,我国建起了一大批至今仍在发挥作用的农田水利工程。家庭联产承包责任制改革之后,由于集体经济遭到削弱,国家对农田水利投资的力度有所减少,比如,在1960年, 我国完成的灌溉投资额为117 441万元,而在1979年之后的十年时间里,我国的灌溉投资一直低于1960年的投资水平,1981年的投资额最低,只有23 579万元,仅相当于1960年的1/5。直到1991年,我国的灌溉投资才超过1960年的投资水平。从图1可以看出,虽然在改革开放之初,我国的农田水利投资额比较低,但总体呈现出增长态势,特别是在2007年以后增加速度更快。在2015年,各级政府用于灌溉投资的金额高达13 917 741万元。

图1 我国1979-2015年灌溉投资额Fig.1 Irrigation investment from 1979 to 2015 in China

在改革开放前,虽然国家十分重视农田水利建设,但是由于国家财力有限,大量农田水利的建设与农民的出工出力是分不开的。比如,1952年2月8日,政务院颁布的《关于开展群众性的防旱运动的决定》指出,“要集中力量,发动群众,掀起兴修水利的高潮”。该文件明确指出群众是农田水利建设的投资主体。1953年底,国家召开全国水利工作会议,会议特别强调了农田水利建设投资问题。会议决定:以“互助互利、合理负担”为原则,要求群众出力或者出工进行农田水利工程项目建设。对于所建设的农田水利工程,农民得不到或者较少得到所修农田水利工程好处的,理当记工分或发给出工农民一定的报酬。这一会议对农田水利建设投资尤其是对农民参与农田水利建设投资做了具体规定,即农民以劳动力出资。改革开放后,为减轻农民负担,我国逐渐取消了农民参加兴修水利的“义务工”和“劳动积累工”制度,农民的出工出劳在我国的农田水利建设中的作用微乎其微,而政府在农田水利建设中起到了绝对作用。

1.3 用水农户投资农田水利的意愿不足导致了“最后一公里”问题

虽然政府部门不断加大了农田水利投资的力度,但是有效灌溉面积的增长远远赶不上灌溉投资的增长。1979-2015年期间,我国用于灌溉投资的金额达到5 714 亿元,而该时期有效灌溉面积只增加了1 207.5 万hm2。相当于增加1公顷有效灌溉面积需要投资47 325元。农田水利工程是由灌溉水源、水源工程、引输水工程、田间工程与排水系统等组成的一个有机系统。要形成有效的灌溉面积,既需要一定的农田水利主干工程,也需要完整的田间配套工程。尽管近几年各级政府持续加大了对农田水利设施的投资力度,但是这些资金主要流向了灌区防渗渠道、各类机电井及抽水泵站等农田水利设施,很少顾及广泛分布田间的共用输水渠道、共用水塘等小型农田水利设施,而这些小型农田水利设施实际上覆盖了我国全部农田灌溉面积、排涝面积以及旱作农业抗旱补灌面积,被称为农田的“毛细血管”[5]。如果用水农户缺乏对这些“毛细血管”的投资的话,就会使政府投资的大量农田水利工程闲置,导致投资效率低下。

在改革开放之前,在政府的主导下,农民对农田水利投资具有较大的积极性,但是在实施家庭联产承包责任制以后,由于多方面的原因,农民投资农田水利的积极性极度下降。从表1可以看出,农田水利投资在农村居民的固定资产投资中只占有很小的份额。在2015年,全国农户对农田水利投资的金额仅为41.4亿元,仅占农户全部固定资产投资的0.4%。毛绵逵和张鸿玉[6]对全国21个省(市、自治区)的351个村庄的3 552个农户投资农田水利的意愿进行了调查,其结果表明只有1443个农户愿意参与农田水利建设投资,仅占样本农户的41%。蔡荣和蔡书凯[7]对安徽省巢湖市740 个水稻种植农户的调查表明,有37%的农户明确表明不愿意参加农田水利建设。以上数据只是一些学者从问卷调查中所获得的,现实中农户参与农田水利建设的比例可能更低。

表1 2010-2015年全国农户投资农田水利的情况Tab.1 farmland water conservancy investment status of peasant households from 2010 to 2015

注:数据来源于《中国农村统计年鉴2016》。

2 农户缺少农田水利投资意愿的原因分析

农田水利工程的公共物品特性是相对的,事实上,许多农田水利设施也具有私人物品的属性。比如,农户自己出资建造或购买的机井、排灌站(机船)等农田水利设施,供个人使用,不存在产权纠纷,产权清晰,属于农户私人所有。因此,并不是所有的农田水利工程都属于公共物品的范畴,一些农田水利设施明显具有私人产品的属性,同时具有排他性和竞争性。农田水利工程是一个系统工程,从水源到进入田间地头需要许多环节,一般来说,越靠近源头的农田水利设施的公共物品属性越明显,而越靠近田间地头的农田水利设施的私人物品属性越明显。农田水利工程在供给上具有“公共”性质,在消费中却具有“私人”性质,因此对于农田水利工程系统的部分设施,完全可通过市场机制,通过私人来提供。由于用水农户是农田水利投资的直接受益者,根据“谁受益谁投资”的原则,对于公共性比较弱的农田水利工程(主要包括田间配套工程),农民应该投资。但现实的问题是,农民投资农田水利的积极性非常低,其原因主要有以下几点。

2.1 农业比较收益低的问题未根本解决

近年来,虽然国家不断加大了对农业的支持力度,但是由于受到农资价格持续上涨和农产品价格稳步不增的影响,农业比较效益低的问题未根本解决。据《全国农产品成本收益资料汇编》统计,2016年全国稻谷每公顷的利润只有2 129.4 元,比2015年下降了285.9 元;小麦每公顷的利润为-1 232.25 元,比2015年下降了1 493.4 元;玉米每公顷的利润为-4 495.5 元,比2015年下降了1 850.4 元。从这三种粮食的综合情况来看,2016年每公顷的平均利润为-1 204.2 元,比2015年下降了1 497.45 元。上述对利润的计算扣除了土地成本和人工成本。假设农户完全使用自己家庭的劳动力在自己的承包地上种植粮食,即不扣除土地成本和人工成本,2016年种植每公顷粮食的平均收益也只有8 756.55 元。如果按照每个农户平均承包0.4 hm2土地计算,种植粮食一年的收益只有3 502.62 元,仅相当于一个农村劳动力在城里打工一个月的收入。当然种植其他经济作物的收入可能比粮食要高一些,比如2016年种植每公顷露地西红柿的平均利润为3 9867.9 元,设施西红柿的平均利润为79 607.1 元。但是经济作物需要更大的投入,需要更高的经营管理水平,并面临更大的市场风险。浙江省是我国农业现代化程度比较高的地区,但是据毛哲然和程云行[8]的实地调研,其农业比较效益仍然很低。根据其调查,农民种植水稻的成本为13 951.5 元/hm2(未包括劳动力成本),政府给予的补贴为1 650 元/hm2,产量为8 075.25 kg/hm2,水稻的收购价为2.42 元/kg,每公顷的收益为7 390.5 元。个人投资的目的是为了取得较好的收益,农户如果能从投资农田水利中获得较好的收益,其投资的积极性无疑会大一些,但是从前面的数据可以看出,农民种植粮食不但不能获得较高的收益,有可能还会亏损,因此农户投资农田水利的积极性非常低。

2.2 土地细碎化提高了农户投资农田水利的成本

改革开放之初,我国的城镇化水平很低,二、三产业不发达,耕地几乎是农村居民谋生的唯一手段。因此在我国的土地承包经营实践中,土地往往根据农村人口进行平均分配。由于我国人多地少,这导致了户均耕地规模十分狭小。从表1可以看出,在我国所有从事种植业的农户中,经营的耕地面积在0.33 hm2以下的占58%,0.33~0.67 hm2的占27%,0.67~1.00 hm2的占7%,即我国从事种植业的农户耕地规模在1.00 hm2以下的占92%。此外,土地具有位置好坏和肥力不同的差异,为了照顾公平,在分配土地时,往往将不同等级的土地分成许多块,以保证集体经济组织内部各个农户能同时分配到好地与坏地,这又进一步导致了土地的细碎化。据估计我国农户的土地平均被分成了3~5 块。

表2 我国从事种植业的农户耕地经营规模情况Tab.2 The scale of farmland operation of peasant households in China

注:资料来源为《中国第二次全国农业普查资料汇编》。

近年来,由于农村劳动力持续向城镇转移,以及农业产业化的步伐在不断加快,土地细碎化的程度有所缓解,但是目前还有许多阻碍土地流转的因素存在,土地细碎化的问题并没有从根本上得到解决。很显然,土地的细碎化必然加大了农户投资小型农田水利设施的成本。如果农户的土地完全集中在一块,只需要投资一个小型泵站或机井就可以解决农田的灌溉问题,但是如果土地被分成了多块,可能需要投资多个农田水利设施才能满足相同的要求。

2.3 农村劳动力短缺问题比较严重

农田水利投资不但需要投入较多的资金,还需要投入较多的劳力,当然随着水利建设技术的进步,劳动投入在水利建设中的比例逐渐降低,但是劳动力仍然是很重要的因素。朱红根和翁贞林等[9]的研究表明家庭农业劳动力人数对农户投资农田水利建设的意愿具有显著的正向影响。随着城镇化和工业化的发展,我国大量的农村青壮年劳动力转向非农产业就业,导致农村劳动力短缺问题比较严重,从而限制了农田水利投资。在新中国成立初期,我国大量的农田水利工程是靠农民的投工投劳完成的,这与当时农村劳动力十分充足是分不开的。由于多方面的原因,我国的农村劳动力呈现出单向流动的趋势,文化素质和身体素质比较好的青壮年劳动力大量流入城镇,而留在农村的主要是老人、妇女和儿童,显然这对开展农田水利建设是不利的。

3 提高农民投资农田水利的积极性,化解农田水利“最后一公里”难题

灌溉区支渠以下的斗渠、毛渠、堰塘、机电井、小型提(排)灌站等的建设是形成有效灌溉面积的关键,而政府的投资和管理往往无法顾及这些涉及面十分广泛的小型工程的建设与管护。小型农田水利工程超期服役、超限运行,老化失修、老损严重,管护缺位、效率低下等问题比较严重。因此为了解决我国农田水利建设“最后一公里”的问题,必须采取有效措施,提高用水农户投资农田水利建设的积极性。

3.1 积极推动农业供给侧结构性改革,大幅提高农业的比较效益

实施家庭联产承包责任制改革以来,我国的粮食生产能力和主要农产品的供给能力大幅提高,在解决人民的温饱问题上取得了很大成就。特别是在2004-2015年期间,粮食年产量从4 307 亿kg增长到6 215 亿kg,年均增产159 亿kg,连续12年增产[10]。但是近年来,由于农产品成本提高幅度大,以及受到国际大宗农产品价格下跌趋势的影响,农产品国内价格难于上涨,经常出现增产不增收的现象。因为不能从农业生产经营中取得较好的收益,农民自然不会对投资农田水利有兴趣。目前我国粮食的供给能力可以基本满足国内的总需求,但是有些粮食品种却出现了明显的阶段性过剩,而有些粮食品种仍然供不应求。因此应坚定不移地推进农业供给侧结构性改革,积极调整种养结构,树立大食物观,减少低端无效农产品的生产,增加品质高、销路好的优质农产品生产,从而提高农业生产的比较效益,增加农民投资农田水利建设的动力。

3.2 积极发挥农民专业合作社的组织带动作用,鼓励专业大户和家庭农场开展小型农田水利建设

改革开放之前,虽然在人民公社体制下,农业生产效率极为低下,但是各级政府、人民公社、村集体和农民对农田水利投资充满了热情,形成了一种政府主导,农民出工出力的农田水利投资格局,我国建起了一大批至今仍在发挥作用的农田水利工程。改革开放之后,我国废除了人民公社制度,同时村集体在双层经营体制下又没能发挥好统一经营的职能,特别是在农田水利建设等公共事务上出现缺位,从而使农田水利的田间配套工程建设严重不足。当前,农民不愿意投资农田水利,与缺少相应主体的引导是有一定关系的。当前农村设立的村民委员会主要是为了实现村民自我管理、自我教育和自我服务的基层群众组织,相当于一级行政机构,不是经济组织,从而缺少管理农田水利事务的积极性。农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织。因此农民专业合作社具有管理小型农田水利的天然优势。应积极鼓励农民专业合作社将其业务范围扩大到农田水利设施的建设、管理和维护,政府部门可以将一部分农田水利建设资金向农民专业合作社倾斜,以提高农民专业合作社投资农田水利的能力。

相对于小规模经营农户,专业大户和家庭农场的主要收入将主要来源于农业,从而更加关注农田灌溉,对小型农田水利投资的积极性会更高一些。柯新利和黄翔等[11]基于湖南省长沙市的实地调研数据进行实证研究的结果表明农业收入占家庭收入的比重对农户投资农田水利的意愿具有显著的正向影响。因此,可以鼓励专业大户和家庭农场牵头组建用水协会,共同出资兴建共用性的农田水利设施,政府部 门可以给予一定的补贴。

3.3 以乡村振兴为契机,大力培育新型职业农民

农村劳动力向城镇转移是世界各国的共同趋势,具有较高的城镇化率也是一个国家现代化水平的重要标志。目前我国城镇化水平还比较低,将来还会有更多的农村人口流向城镇。由于当前我国流向城镇的主要是素质相对比较高的青壮年劳动力,从而导致了乡村的凋敝、农业的兼业化,也造成了农田水利设施无人愿管、无人能管的局面。要解决我国农田水利建设“最后一公里”问题,关键在人。由于社会各界十分关注“谁来种田”的问题,我国从2012年正式启动了新型职业农民培育试点的工作,但是由于农业比较效益低的问题没有根本解决,乡村缺少对人才的吸引力,效果并不是十分理想。党的十九大提出了实施乡村振兴的重大决策部署,2018年中央一号文件又提出了关于实施乡村振兴战略的意见,在未来的几年或者十几年,我国的乡村将全面振兴,农业强、农村美、农民富将全面实现。将来会有更多的优秀人才投身到乡村振兴的事业中来,当前要进一步创新新型职业农民培育的机制,全面建立新型职业农民培育的制度,完善相关的政策配套体系,培养造就一支高素质的新型职业农民队伍,可解决我国农田水利建设人才紧缺的问题。

□

参考文献:

[1] 冉 鹏,龙 水.小农水重点县建设:打通农田灌排工程“最后一公里”[J].中国财政,2009,(24):28-30.

[2] 王瑞芳.新中国成立初期的农田水利建设[J].中国经济史研究,2013,(1):126-138.

[3] 金冲及.周恩来传(下)[M].中央文献出版社,1998:972.

[4] 杨 朔.当代中国农田水利建设变迁研究[D]. 陕西杨凌:西北农林科技大学,2008.

[5] 蔡 荣.管护效果及投资意愿:小型农田水利设施合作供给困境分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2015,(4):78-86.

[6] 毛绵逵,张鸿玉.农户参与小型农田水利建管意愿影响因素的实证分析----基于21个省3552份问卷的调查数据[J].中国农村水利水电,2016,(10):44-48.

[7] 蔡 荣,蔡书凯.农田灌溉设施建设的农户参与意愿及其影响因素----以安徽省巢湖市740户稻农为例[J].资源科学, 2013,(8):1 661-1 667.

[8] 毛哲然,程云行.农业比较效益低的原因剖析及对策研究----以浙江省为例[J].生产力研究,2017,(10):64-66.

[9] 朱红根,翁贞林,康兰媛.农户参与农田水利建设意愿影响因素的理论与实证分析----基于江西省619户种粮大户的微观调查数据[J].自然资源学报,2010,(4):539-546.

[10] 陈锡文.论农业供给侧结构性改革[J].中国农业大学学报( 社会科学版),2017,(2):5-13.

[11] 柯新利,黄 翔,胡 特.农民参与小型农田水利建设意愿及其影响因素----基于经济发达县域的考察[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2015,(3):65-69.