黔中白水河谷布依聚落公共空间的形态研究

周政旭,罗亚文

(1.清华大学 建筑学院,北京 100084;2.北京林业大学 园林学院,北京 100083)

公共空间是聚落的重要组成部分,是聚落居民参与公共事务、进行日常交往、游憩养生、文化娱乐、宗教信仰等活动的主要场所空间.它既构成空间层面的结构肌理主体,又成为社会层面的活动载体[1].城市公共空间的研究兴起较早,早在上世纪中期,刘易斯·芒福德(L. Mumford)[2]、简·雅各布斯(J. Jacobs)[3]等学者就已揭示了城市公共空间的重要性,杨·盖尔(J. Gehl)[4]、凯文·林奇(K. Lynch)[5]则阐述了相应的认知与分析方法.而针对乡村聚落的公共空间研究则相对较晚,其中既有侧重于“场所与空间”等物质形态属性的研究,也有偏向于“社会组织与人员交往”等社会文化属性的研究[6].形态研究方面,戴琳琳对北京地区传统聚落[7]、耿虹对贵州屯堡聚落[1]的研究都按空间形态将公共空间划分为点状、线型以及面状三类;吴斯真等认为桂北地区的侗族聚落的公共空间可分为节点空间、延线空间、阔面空间三类[8];汪亮将徽州村落的公共空间按形式分类,分为水口、水井、池塘、巷弄、祠堂、街道等类型,且认为他们具有社会性、交往性、情感性、互助性的功能[9].迄今对西南典型山地民族之一的布依族聚落公共空间的研究还十分缺乏.黔中地区的白水河谷地带为典型的喀斯特山地河谷地貌区,是布依族的主要定居地之一,并且较为完整地保留了特色聚落空间与民族文化.沿河谷地带分布着数十个布依族村寨,在喀斯特地貌的山水基底与定居人类的农耕传统的共同作用下,形成这一区域独具特色的布依聚落总体[10-11].它的公共空间还因为地形、文化、历史等原因,具备与其他地域村落公共空间不同的特点.笔者在对该区域的数十个布依聚落进行调研的基础上,实地对高荡、仡佬坟、果寨、布依朗、孔马、关口、大洋溪、殷家庄等较集中地区且体现山地布依民族聚落公共空间特色的村寨进行了测绘整理,并对其类型和组合方式等方面展开系统研究.

1 布依聚落公共空间的影响因素

白水河谷布依聚落作为喀斯特山地少数民族聚居的典型代表,其公共空间系统是由喀斯特山水基底与民族文化长期互动作用,同时满足生产、交流、民俗仪式、防卫等多重需求、并伴随其发展过程中特定历史阶段影响过程形成的结果.

1.1 自然山水基底

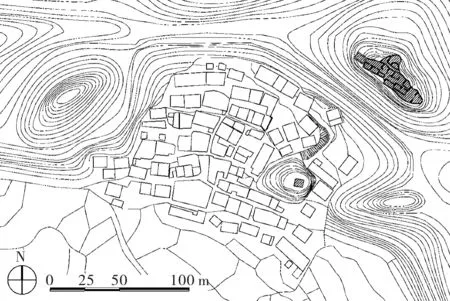

白水河发源于六盘水市六枝特区,流经镇宁、关岭等县,是黄果树瀑布群的上游河流.河水流经喀斯特山地,自六枝县城起形成长约30 km,宽约1 km的河谷地带.河谷两侧是高耸的山脉,河谷内为较为平坦的坝子,并不时有喀斯特锥峰突起,因此构成了该地区聚落的地貌特征(图1).表现在:首先,该地形直接影响聚落的选址和布局,河谷坝子通常留给稻田耕作,而村庄多选择沿河谷边缘的山地进行建设,由山脚向山腰发展;其次,喀斯特山地的复杂地形对公共空间的组织带来极大挑战,山体的走向与坡度、水系的走向与流量都成为影响村庄空间的重要因素,尤其是在大规模平地十分匮乏的情况下组织公共空间是非常困难的;第三,喀斯特山地还为公共空间构建提供了便利的材料,当地的岩层以石灰岩、页岩为主,便于整块或片状取用.

图1 白水河谷地带布依聚落分布Fig.1 Distribution of Buyi settlements in Baishui River Valley

1.2 民族文化背景

聚落公共空间的功能、布局形态、文化内涵等深受民族文化背景的影响,包括社会组织结构、民俗文化、宗教信仰等因素不同层次影响着聚落公共空间.布依族是典型的山地稻耕民族,具有悠久的稻作文化传统.因此,以水稻为代表的农作物生产渗入社会生活各过程,民族文化中也形成了对耕作土地极为珍视、对生态维护极为重视等朴素的观念,并且在民族节日庆典等生活景象中加以展示. 布依族宗教信仰中有朴素的祖宗崇拜与多神崇拜相结合的特点.各种迹象表明,布依族早期经过了崇拜自然到崇拜祖先,然后信仰多神的过程[12].无论是在其传统宗教“摩经”的记载中,还是在民众日常行事中,均体现出对自然万物的崇敬之情,这也与布依族深厚的稻作文化息息相关.同时,布依聚落的社会组织结构以血缘关系和地缘关系为主,常常同姓聚族而居,亲族观念极为强烈.加之共同的宗教信仰和相似的行为方式,村寨居民具有较强的同质性,个人对于集体的依赖性较强,聚落整体呈现出一定的内向性与封闭性.

1.3 战乱等特殊历史阶段的影响

该地区经历了明朝屯堡入驻、清朝后期长期战乱等历史进程的影响.明朝初年,中央政府设立贵州行省,并以“屯堡”的形式沿湘滇通道屯驻兵丁,屯堡的入驻同时意味着对原有居民生产生活空间的挤压.清朝时期,该地区经历多次少数民族起义反抗与朝廷剿抚的过程,战乱纷争,流寇四起,有“三十年一小乱,六十年一大乱”之说,村落常会遭遇洗劫.其中,清朝咸丰、同治年间,扁担山区经历了长达18年(1855—1872)的“乱世”,“致使民众大批死亡或逃散,大姓夷为寒族,大村夷为小寨,甚至有全家灭绝,村寨化为乌有者”.[13]在这一特殊的历史背景下,为躲避战乱与流寇侵袭,稳固的庇护环境成为基本的生存需求.当地布依民众往往聚全村全族之力,构建聚落防御空间,以求自保,这也成为了当地布依聚落公共空间的重要组成部分.

2 布依聚落公共空间的类型

聚落的公共空间可以看作是聚落共同体公共生产生活与精神信仰的空间表达,其中蕴含着独特的空间秩序与形式.公共空间服务于聚落居民的生产生活,村寨居民的日常交往、节日庆典、祭祀仪式、婚丧嫁娶、贸易、生产等活动都要在公共空间进行.公共空间的形式千差万别,所承载的公共活动种类繁多,本文依据公共空间的功能进行分类,大致分为集会与交流空间、仪式空间、防卫空间、交通空间四种类型.

2.1 集会与交流空间

无论是日常生活中的交流交往,还是在各种各样的节庆活动中,公共空间往往成为聚落的空间核心,这是理解布依聚落空间观念和民族习俗的重要切入点.我们必须首先指出,在布依聚落中,这一类空间往往脱胎于生产空间,并且与晒谷、取水等生产生活活动相混合.

2.1.1 晒坝/广场

以农耕为生的布依族,稻谷的晾晒是一项重要的农事活动,因此修建晒坝就成为聚落营建的重中之重.相较于各家自行营建小块晒坝而言,山地聚落平地的稀缺性往往使得村寨公共晒坝成为较为理想的选择.由于晒坝在居民生产活动中的重要地位以及良好的空间环境,晒坝也就成为聚落居民集会与交流的广场空间.通常而言,在河谷平坝地区,晒坝建在地势较低的平坦之处;在山脚和山腰地区,夯实坡地,形成宽阔平坦的台地.晒坝周围多以村寨的主要建筑围合,形成半封闭的公共场所.

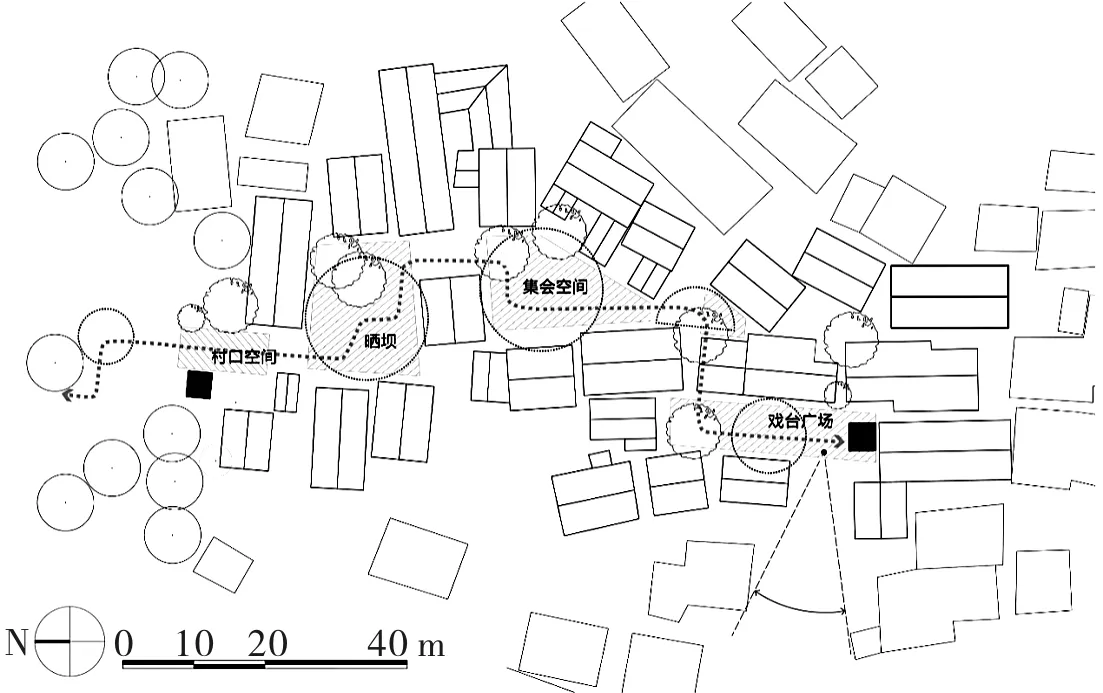

图2 高荡村广场平面Fig.2 Plan of Gaodang village plaza

白水河河谷地带的布依聚落高荡村,具有典型的聚落广场空间(图2).高荡村广场位于村寨的入口处,与通往外界的道路相连接,成为村寨的门户空间.广场三面以建筑围合,连续的建筑界面形成良好的围合感;一面朝向稻田敞开,将自然的山水林田纳入广场的视野之中,也体现稻作文化在空间营造中的影响.作为广场的主要空间,多用于祭祀、节日庆典、红白喜事等临时性大型活动.广场连接着多个院门以及水井与寨门形成的小型公共空间,形成居民日常交往发生最频繁的空间,也是村寨中最富情味的公共空间.

2.1.2 戏台

部分布依村寨结合广场设置戏台,提供民族与地方文化的展演场所,成为民族公共生活的重要组成.戏台往往位于村寨中心广场的一侧,背靠民居或山体,面向可供大量人群聚集的广场,形成具有焦点的集会空间.用当地石板的铺砌加以铺砌,既用于地方戏曲文艺的表演和观赏服务,也用于居民的日常集会和节庆、祭祀等集体活动,成为活跃度较高的复合公共空间.

2.1.3 井口

取水是各家各户日常的必须活动,因而井口往往也成为村民交流的场所,久而久之,井口空间的交流属性也逐渐固化,成为公共交流空间的重要组成部分.水井一般布置在街巷交汇处的平坦空间,以水井为焦点,形成小型的公共活动空间.

镇宁高荡村的水井位于村口广场附近,村寨地势较低之处.水井空间约两米见方,东侧紧靠房屋院墙,北侧紧邻石块砌筑的种植池,西南两侧以一道石材砌筑的不规则弧形矮墙围合.小型的水井,便能形成井口空间、水井空间和井旁空间三个空间层次,为邻里交往活动创造了场所.

2.2 仪式空间

布依族的崇拜自然、祖先崇拜、多神崇拜等信仰,都影响到聚落公共空间的营建,村寨中还保留着有祭祀、纪念和标志性等功能的仪式空间.

2.2.1 土地庙

布依族历来崇拜自然,早期有祭祀山神、河神、土地神、灶神的传统.对于土地神的信仰根深蒂固,土地庙成为村寨重要的仪式空间,也往往成为聚落边界的标志物.土地庙是专门供奉和祭祀土地神的小型建筑,村民自发建造,通常以砖石砌筑而成,造型朴拙.土地庙一般体量较小,高度不超过1 m,其中多供奉泥塑的土地神像,取其神似而不拘泥于形似.

大洋溪村的土地庙,颇具喀斯特山地聚落土地庙空间的典型性.大洋溪整个村寨皆坐落于山地丘陵之上,经过狭长山路才能到达村寨内部,村口林木翳然,高大乔木有守寨之意.古树草木掩映之下,道路旁设置土地庙,与山林葱郁的背景相衬,形成颇具宗教意味的门户空间,如土地神伫立于村口,庇佑着出入村寨的居民.

2.2.2 入口

布依族聚落入口空间是地域性标志空间,限定村寨领域,作为出入村寨的界限.进入寨门,表明进入由地缘和血缘为基础的居住领地,在文化上具有特殊意义,因而往往具备一定的仪式性.村寨入口的形式多样,大致可以分为三种:一是通过石材等实体寨门营造,利用当地的大块石材,砌筑成敦实厚重的圆拱形寨门,具备防御功能,明确划分村寨范围,如石头寨.二是通过特殊的选址与氛围的营建营造寨门的仪式感,没有十分明确的实体边界划定,“寨门”成为一种空间意象,如大洋溪村通过数十级的台阶、两侧高大乔木、以及台阶旁的土地庙加以强化.三是通过植物特别的配置等营造聚落入口的仪式感,例如在寨口栽种两组大型乔木,或种植两丛高大绵竹,以此作为寨门,有“守寨树”的意味,如大洋溪村与关口村等.

2.2.3 坟地

在白水河谷布依聚落往往有公共坟地,公共坟地处在村寨外的山上,既远离居住区,又处于聚落的田地范围.从聚落空间的范围来看,公共坟地是村寨的心理边界.布依族同姓聚居的传统,同一村寨的村民多属于同一宗族.宗族在村寨外选取一定区域作为公共坟地的范围,坟地根据亲缘关系散布其中,形成独特的“坟山”景观.在重大节日,布依族居民在公共坟地祭祀同一宗族的祖先,成为维系宗族凝聚力的重要方面.

2.3 防卫空间

经历过历史上的多次战乱,尤其是明朝的屯堡入驻与清朝的“苗乱”,布依族村寨借助复杂的喀斯特地形提供的山水屏障,完善村寨内部的防御空间,逐渐形成布依聚落的多层次的防御空间体系.聚落中军事防御特点鲜明的公共空间包括:寨门与寨墙、街巷和作为防御据点的“坉”.

2.3.1 寨门与寨墙

白水河流域布依族村寨多受屯堡文化的影响,寨墙和寨门组成村寨防御体系的第一道防线.寨墙结合地形,选取坚实敦厚的大块石材砌筑,形成村寨的外部屏障.寨墙上设置寨门,一般呈圆拱形.有的寨墙与碉楼、烽火台结合设置,有的村寨设置多重寨门,层层防御.

例如果寨,民国《镇宁县志》记载:“道光四年五月建筑,有围墙约里许,开门四.一曰大门楼,二约小门楼,均有楼有碉;三曰上苑,四曰下苑,无楼仅有门洞出入”[14].镇宁高荡村村寨的寨脚有寨墙围护,并有两个半圆石拱门与街巷相同,寨中还有5道石拱院门,将村寨分割成可作为防御单元的独立片区.再如仡佬坟村,其规模较大,寨墙绵延数百米,随着村寨扩张,寨墙只剩断壁残垣,记录着布依族曾经抵御外敌的历史.

2.3.2 街巷

在布依聚落中,道路系统成为防御系统的重要组成部分.街巷根据地形变化高低起伏,宽窄不一,部分有防御功能的次要巷道狭窄曲折,且多为尽端路.巷道纵横交错,与其他的防御节点结合,有收有放,成为整体防御的一个部分.

镇宁仡佬坟村的街巷布局体现了街巷作为防御空间的特点.仡佬坟村建筑排布比较密集,村寨内留有场坝、戏台等开阔的公共空间,而巷道随着地势起伏,狭窄曲折,且不像一般村寨的街巷呈环状或经纬路,而是形成多个丁字路口,最大限度避免视线通透,敌人一旦进入难以首尾相顾,便于分散敌人.

2.3.3 坉

“坉”是在战乱时期该区域大量修建的一种防御堡垒,是布依聚落中山水屏障和人工构筑相结合而形成的最后的避难所.部分坉承担一定的主动防御功能,绝大部分的坉是村寨最后的防御场所.布依族村寨修建的“坉”,既体现村寨对军事防御功能的重视,也说明屯堡文化对其的影响.喀斯特山地丘陵连绵,坉多建造于村寨附近地势险要的山头上,确保方便观察敌情,地势易守难攻.坉随山顶地势以厚实的围墙砌筑而成,建筑规模根据需要而定,可以是单间,也可以是成片房屋.坉内储存应急所需要的粮食,情势危急可供人避难.

镇宁高荡村有大、小两座坉,兼具坉在村中与坉在村外的特点(图3-图4).“小坉”位于村寨东面的山头之上,旁边是陡峭石壁,难以攀爬,小坉是上下两层的单体建筑,可供少量居民短期退守,更多的是以观察敌情为主.寨后山顶“大坉”则是据险自守、躲避兵祸的主要场所,其位置地势高峻,俯瞰村寨全局,并与小坉遥相呼应,现存三十余间房屋遗址,可储存全村人固守数月的食物与用水.

图3 高荡村大小坉位置Fig.3 Sites of Datun and Xiaotun in Gaodang village

图4 高荡村小坉(左图)与大坉(右图)Fig.4 Xiaotun(left) and Datun(right) in Gaodang village

2.4 交通空间

喀斯特山地布依聚落的交通空间以街巷为主体,寨门连通着主要街巷.纵横交错的街巷,是聚落重要的联系空间,连接着不同类型的公共空间和半公共的院落空间.街巷既承载着交通运输的功能,又为居民日常交流提供场所,同时也是宗教祭祀、节日庆典等公共活动的运动场所,因此街巷可以看作是聚落公共空间的骨架.

喀斯特山地地形对于聚落街巷空间的影响最为显著,街巷形态以山地的走向与坡度以及水系为决定因素,布局模式多为不规则的自由布局.建筑群体沿等高线布置,村寨内部沿山坡环状布置道路系统,每隔数家,设置有垂直等高线的石砌步阶或利用天然岩石石级上下贯通,通路交叉处通常留有开敞空间[10].

3 布依聚落公共空间的组合方式

白水河谷布依聚落的公共空间布局,主要受到喀斯特山地复杂的地貌特点制约,同时受到民俗、政治、军事等因素的影响,形成布局自由、形式多样的公共空间格局.依据其主要结构特点,公共空间的组合方式大体分为四种:线性序列型、中心汇聚型、格网节点型、区域扩展型.

3.1 线性序列型

布依族村寨依山而建,建筑多依据等高线排列,街巷作为公共空间的骨架,既有沿等高线的水平延展,也有对不同高程面公共空间的纵向连接.线性序列型公共空间组合的产生,是由于村寨内有一明显的主要道路,街巷本身作为村寨的活动空间,同时串联起各种各样的公共空间.

黄果树镇大洋溪村的公共空间便是典型的线性序列型(图5),公共空间沿着主要道路分布,形成节奏鲜明的空间序列.沿着巷道进入村寨,经过狭长的山路,到达以土地庙为焦点的小型开放空间,作为空间序列的开端,明确进入村寨领域;沿着缓坡巷道行进,进入到平整开阔的公共空间晒坝,穿越建筑围合的晒坝,经过两侧都是建筑的巷道,进入到一个大型的不规则的开放空间,建筑和乔木围合而成的集会空间,其尽头街巷的转角形成尺度亲切的街角空间;最后经过较为封闭的巷道,折进深远型的戏台广场.戏台位于广场南端,广场四面由建筑围合,视野延展到远处连绵起伏的喀斯特峰林.街巷空间的内向型与空间节点的开阔感受,强化了空间的节奏感,街巷与其他公共空间一起,构成大洋溪村富于特色的线性公共空间序列.

图5 大洋溪村的序列型公共空间组合Fig.5 Plan of sequential public space in Dayangxi village

3.2 中心汇聚型

当地少数民族在选址和建寨活动中,表现出对村寨中心的普遍重视.这类村寨常以广场或晒坝为聚落中心,数条主要街巷从中心向外围发散,占主导地位的公共空间有很强的凝聚力.连接中心的巷道比较规则,向外围延伸时依据地形和建筑格局变得曲折,空间开合变化很大.

镇宁高荡村的公共空间结构便呈现中心汇聚型的特点(图6).以寨脚的广场为中心,主要建筑围绕广场建造,以广场为中心发散出三条主要街巷,主要街道又延伸出许多巷道,连接寨门、水井、坉等其他公共空间,公共空间布局结构鲜明.

图6 高荡村的中心放射型公共空间组合Fig.6 Plan of center radial public space in Gaodang village

3.3 格网节点型

格网节点型的公共空间布局,一般出现在规模较大、形制较为完整的村寨,四周由寨墙围合,在寨墙内形成较为规则的格网式布局.该类型用地一般略平坦,建筑条件比较优越,村寨的房屋建造密度相对较大,为了节约用地房屋朝向比较一致,易于形成比较规则的街巷系统.街巷随着地势不同,大致保持垂直相接,巷口错开形成丁字路口,满足防御的需要.纵横交错的街巷,交汇处形成大小不一的开放空间,成为邻里日常交往的活跃空间.街巷构成的格网与其他公共空间节点,构成格网节点型的公共空间组合.

如位于镇宁县的仡佬坟村(图7),该村背山面田,出于军事防御的需要,村寨三面由寨墙所围合,后方则以喀斯特锥峰为天然屏障,沿寨墙不同方向设有四个寨门.寨墙之内建筑物沿等高线排列较为整齐,丁字形交叉的街巷,连接数个主要公共空间,包括广场空间、土地庙、寨门空间、后山等.各种类型的公共空间与交错的巷道被编织成为整体,公共空间呈典型的格网节点型布局.

图7 仡佬坟村的格网节点型公共空间组合Fig.7 Plan of grid and node type public space in Gelaofen

3.4 区域扩展型

由于历史上战争、动乱的冲击,部分实力较强的大型聚落出于防卫的需要,已经突破传统的村庄界限,将其防御性公共空间扩展到聚落区域层面,形成区域整体型公共空间布局.

果寨由九坉拱卫,九坉根据其群山环抱的地势形成了区域联防体系.由各家各户、不同姓氏修建的坉,分布不局限于在村庄内部,还分布在村庄入口、后山等重要位置,使防御范围大大扩展,御敌于村寨之外.同时村寨由寨墙围合,具有完整的四墙、四门结构,寨门处建有碉楼,形成碉堡型的防御性村寨体制.果寨九坉形成区域性的侦察圈、防御圈,寨墙围合成的守卫圈,共同构成区域整体型的公共空间布局(图8).

图8 果寨的区域扩展型公共空间组合Fig.8 Plan of regional public space system in Guozhai

4 结语

黔中白水河谷地带布依聚落的公共空间体现出特殊自然环境与民族人文历史的统一,展现出地域文化与民族文化的魅力.根据调查研究,我们发现:首先,黔中白水河谷地带布依聚落的公共空间承载多种功能,由广场、戏台、井口、土地庙、入口、坟地、寨门、寨墙、街巷、坉等空间要素构成集会与交流空间、仪式空间、防卫空间、交通空间.其次,白水河谷布依聚落的公共空间布局依据山形地势,同时受到民俗、政治、军事等因素的影响,类型比较多样,布局相对自由,层次较为丰富,组合形成了线性序列型、中心汇聚型、格网节点型、区域扩展型四种主要的空间形态.

此外,尤其值得注意的是,其公共空间注重军事作用,体现防御功能.寨墙围护、多重寨门、交错的街巷布局与避难所“坉”共同形成公共空间防御体系.同时,他们注重运用地方材料,体现地域特色,利用碳酸盐类岩石等地方材料,建造出承载他们物质生活和精神信仰的村寨空间.

[1] 耿虹,周舟. 民俗渗透下的传统聚落公共空间特色探析——以贵州屯堡聚落为例[J]. 华中建筑,2010,28(6):96-99.

GENG H., ZHOU Z. Research on public space of tradi-tional village influenced by folk-custom: case study of villages in tunpu of Guizhou[J]. Huazhong Architecture,2010,28(6):96-99.

[2] MUMFORD L. The highway and the city[M]. London: Secker & Warburg, 1964.

[3] JACOBS J. The death and life of great american cities[M]. Harmondsworth: Penguin Books, 1964.

[4] GEHL J. Life between buildings: using public space[M]. 6th ed.Washington, DC: Island Press, 2011.

[5] LYNCH K. The image of the city[M]. Cambridge: MIT Press, 1960.

[6] 郑赟,魏开. 村落公共空间研究综述[J]. 华中建筑,2013,31(3):135-139.

ZHENG Y., WEI K. Literature review of village public space[J]. Huazhong Architecture, 2013, 31(3):135-139.

[7] 戴林琳,徐洪涛. 京郊历史文化村落公共空间的形成动因、体系构成及发展变迁[J]. 北京规划建设,2010,(3):74-78.

DAI L., XU H. The forming motive, structure and development of public space in historical villages in Beijing suburb[J]. Beijing Planning Review, 2010,(3): 74-78.

[8] 吴斯真,郑志. 桂北侗族传统聚落公共空间分析[J]. 华中建筑,2008(8):229-234.

WU S., ZHENG Z. Public space of traditional hamlets of Dong Nationality in nortern Gugangxi[J]. Huazhong Architecture, 2008(8):229-234.

[9] 汪亮. 徽州传统聚落公共空间研究[D].合肥: 合肥工业大学,2006.

WANG L. Research on common spaces of Huizhou tradi-tional settlements[D]. Hefei: Hefei University of Technology,2006.

[10] 赵星.贵州喀斯特聚落文化研究[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), 2010(3):104-108.

ZHAO X. Research on Guizhou karst settlement culture [J]. Journal of Guizhou Normal University(Natural Sciences), 2010(3):104-108.

[11] 周政旭, 封基铖. 生存压力下的贵州少数民族山地聚落营建:以扁担山区为例[J]. 城市规划, 2015(9): 74-81.

ZHOU Z., FENG J. Construction of ethnic minority set-tlement in mountainous area in Guizhou under survival pressure: A case study of Biandan Mountain Area[J]. City Planning Review, 2015(9): 74-81.

[12] 夏勇.贵州布依族传统聚落与建筑研究——以开阳马头寨、兴义南龙古寨和花溪镇山村为例[D].重庆:重庆大学, 2015.

XIA Y. The research of Buyi villages and building in Guizhou: take the Kaiyang MaTou village, the Xingyi Nan Long old village and Zhenshan village for example[D]. Chongqing: Chongqing University, 2012.

[13] [民国]黄元操, 任可澄. 民国续修安顺府志[M]// 黄家福, 段志洪, 编. 中国地方志集成·贵州府县志辑(40). 成都: 巴蜀书社, 2006.

HUANG Y., REN K. Anshun annal in 1941[M]//HUANG J., DUAN Z. Selections of Chinese local annals: Guizhou province(40). Chengdu: Bashu Publishing House, 2006.

[14] [民国]胡翯. 民国镇宁县志[M]//黄家福, 段志洪, 编. 中国地方志集成·贵州府县志辑(44). 成都: 巴蜀书社, 2006.

HU H. Zhenning County annal in 1947[M]//HUANG J., DUAN Z. Selections of Chinese local annals: Guizhou province(44). Chengdu: Bashu Publishing House, 2006.